重複回避また記録として、訪問したら記録するページ(4)。

記録優先!随時追記あり。

京都は★、奈良は●、その他は■

2012年

<1月>

2日

京都へ初詣と散策。

★上賀茂神社・大将軍八神社・護王神社

■住吉神社

7日

■門戸厄神

9日

「京の冬の旅」シリーズのお寺を拝観、その周辺を散策。

★長講堂(京の冬の旅 非公開文化財特別公開)

★平等寺(京の冬の旅 非公開文化財特別公開)

因幡薬師堂。文楽の「卅三間堂棟由来」と同じ話が聴けた。

★市比賣神社(いちひめじんじゃ)

「女人厄除け」の神として知られる。

★八坂神社と祇園のえべっさん

14日

★東福寺三門(京の冬の旅 非公開文化財特別公開)

★六波羅密寺

清盛供養塔と阿古屋塚に屋根ができていた。去年11月、

玉三郎さんが竣工式に参加された記念の碑もあった。

「~平家物語の裏面に隠された「阿古屋」の悲恋を語り

伝えるためにこれを記す~ 」(抜粋)

<2月>

4日

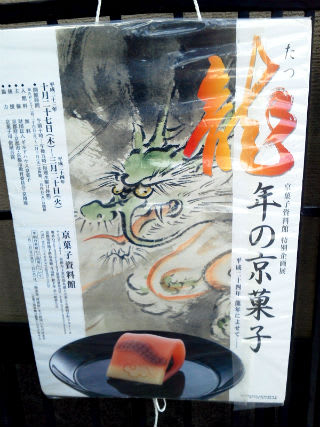

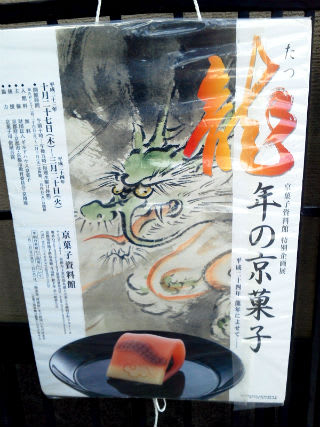

京の冬の旅シリーズの休憩所で和菓子をいただく。京都散策。

★上賀茂神社摂社 新宮神社特別公開

★大光明寺(京の冬の旅 非公開文化財特別公開:普賢菩薩)

19日

★正林寺(平重盛の旧邸宅跡)

★清閑寺

「平家物語」ゆかりの寺院。高倉天皇とその寵愛を受けた小督局

(こごうのつぼね)の悲恋で知られる。小督局はここで尼となり、

参道の途中には高倉天皇陵がある。

★清水寺

清閑寺からの帰り、清水寺経由で東山界隈にもどる道があった。

境内にある阿弖流為と母禮の碑。

<3月>

3日

歩いて帯解寺から円照寺へ。

●帯解寺(春季特別公開3月1~15日)

・三面六臂大黒天立像(出世大黒天)

・不動明王坐像(歴代住職念持仏)

・春日赤童子画像(市指定文化財)、阿字観図

・光明真言曼荼羅、地蔵菩薩画像 ほか

●円照寺(参道と門前だけ)

25日

■錨山・市章山(神戸)

31日

★四条烏丸~河原町界隈散策

<4月>

1日

■尼崎寺町界隈散策~平家物語ゆかりの寺など

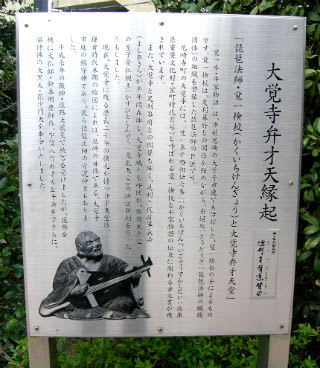

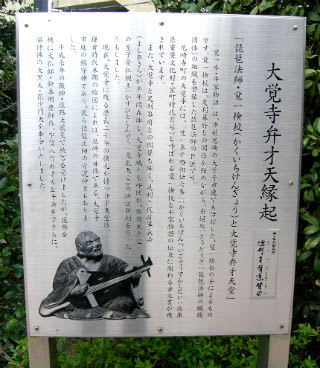

大覚寺(覚一検校)、長園寺、専念寺(平重盛)

■尼崎 大物、千舟界隈散策~平家物語ゆかりの史跡

大物主神社、住吉神社(判官松の碑)

7日

■太山寺(国宝/本堂、重文/丈六の阿弥陀如来坐像)

■多聞寺(平家物語ゆかりの寺)

14日

京都散策

★泉涌寺(舎利殿12年に一度の公開、本堂、楊貴妃観音)

★加茂の堤、半木の道

21日

■須磨 海岸散歩~須磨浦公園~敦盛塚~須磨寺

30日

■倉吉散策

<5月>

5日

★檀王法林寺(2012年京都非公開文化財特別公開)

本堂、本尊阿弥陀如来立像、阿弥陀如来坐像、袋中上人像、

琉球将来宝物等 ※最古の招き猫はかなり小さいものだった

★大徳寺(2012年京都非公開文化財特別公開)

方丈(国宝)、玄関(国宝)、狩野探幽筆襖絵(重文)、

法堂(重文)、庭園(史跡特別名勝)、唐門(国宝)ほか

※ここの鳴き龍は鳴かせるのがかなり難しそうだ。相国寺や泉涌寺

では誰がやっても鳴いてくれたのに。唐門は奇麗な造りをしていた。

19日

★平岡八幡宮(花の天井ほか)

宮司さん自ら案内してくださり、境内の椿の種類、絵馬、建物

の話、内陣の「花の天井」など一つ一つ丁寧に説明を受けた。

最後に梅昆布茶を頂き、とても気持ちいい初夏のひとときだった。

★仁和寺霊宝館

国宝阿弥陀三尊像ほか

<6月>

2日

★将軍塚(将軍とは坂上田村麻呂のことだった!)

★尊勝寺

★粟田神社

京都一周トレイルの東山コースに沿って回ってみた。

10日

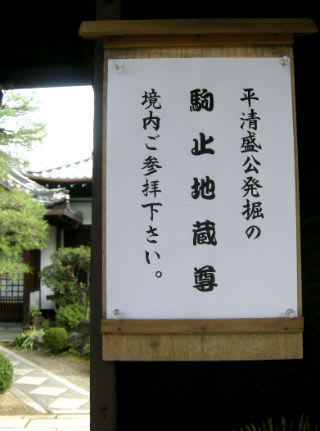

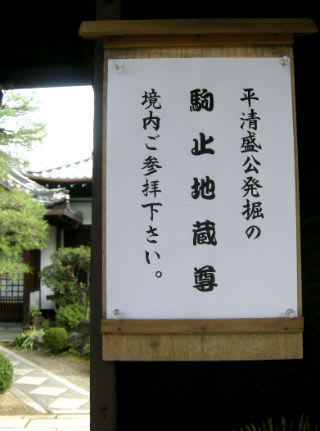

★蓮光寺(駒止地蔵、長曽我部盛親の墓。快慶作と伝えられる

負別阿弥陀如来さまは見られなかった。でもその由緒書きが面白い!

東国の僧の求めに応じて阿弥陀如来を作った快慶が、あまりに尊い

出来ばえに自ら護持したいという気持ちを止められず、僧の後を追

いかけた。山科の辺りで追いついたところ、仏像が二体に分かれて

いたという。二人は感涙し、それぞれ一体を背負って別れたと伝え

られる。もう一体の仏像は仙台市内に安置されているとのこと。)

★上徳寺、新善光寺(門前のみ)、本覚寺(門前のみ)

★高松神明神社(高松殿の址)

★護王神社、深緑の京都御苑に癒された!

24日

★退蔵院(国宝 瓢鮎図、元信の庭)

★東林院(7月1日まで行われている「沙羅の花を愛でる会」へ)

★平野神社

★船岡山公園

★建勲神社

<7月>

8日

★上賀茂神社

★上賀茂神社社家・梅辻家住宅

★西村家庭園(もと上賀茂神社社家・錦部旧宅

日曜日、上賀茂神社の社家、梅辻家住宅と、元社家の錦部家の旧宅

(現西村家庭園)を見学してきた。人工の疎水が流れる美しい界隈は

社家町と呼ばれる。明治維新後、神職の世襲制が廃止され、社家の

町並みが消えつつあったのを昭和63年に保存地区に指定したとのこと。

1年に何度となく訪れる場所。私は一観光客でただの通行人にすぎな

いけれど、この町並みが残ってよかったと思う。

15日

★琵琶湖疎水・インクラインの一部

★琵琶湖疎水記念館

★祇園祭(四条界隈)

16日

甲山森林公園~神呪寺を歩く。

■神呪寺

21日

★清涼寺と大文字屋

★松尾大社

★大覚寺と大沢池

「京の夏の旅」霊宝館特別公開(大河ドラマ「平清盛」放映にちなみ、

重文・源氏の名刀「薄緑」、源平ゆかりの寺宝。重文・本尊「五大明王像」も)。

大沢池をぐるり一周。

★嵐山・渡月橋周辺散策

28日

■追谷、錨山、市章山、堂徳山、滝山城址、布引(神戸)

今年はじめてヒグラシの鳴き声を聞いた日。

<8月>

5日

●五劫院(五劫思惟阿弥陀仏坐像)

アフロヘアーの阿弥陀さま、特別公開中のご本尊「五劫思惟阿弥陀仏坐像」

を拝観。阿弥陀さまは想像していたよりも大きかった。内陣には入れない

ので頭の上のほうは見えない。

五劫とは人智では計りしれない永い時間のこと。この坐像は、阿弥陀仏が

まだ法蔵菩薩だった時に、諸々の衆性を救うため五劫という時間をかけて

思惟をこらし修業し、ついに阿弥陀如来になった瞬間の姿を表したもの。

説明を読んでからも、そんなに大変なこととは想像できないのは、やや

童顔で苦行など感じさせないお顔のせい。見ているだけで素直な優しい

気持ちになれる。

重源上人が宋に渡った際に、この仏像を宋から持ち帰り、東大寺北門に

お堂を建立して本尊としてまつったのが五劫院の創始になるとのこと。

頭髪伸び放題で長年の修行に没頭する姿に、東大寺大仏殿再建への長い

道のりを前にした重源上人の想いが重なる。

境内墓地入り口に「見返り地蔵」と呼ばれる石仏があった。(本堂にも

「見返り地蔵尊」の極彩色の板絵がある。)見返りといえば、 あの

永観堂とも関係深いお寺であるらしい。

●知足院~東大寺二月堂~境内散策~春日大社

ついでに春日原始林遊歩道の北起点を確認。

●奈良国立博物館「頼朝と重源」展

12日

●春日山原始林遊歩道

(若草山山頂、鶯塚、鶯の滝、春日山石窟仏、地獄谷新池、首切地蔵、

朝日観音、夕日観音、三体地蔵、寝仏)

15日

明日香村散策(ブログに)

●太子山向原寺(豊浦寺跡)

日本初の寺とされる豊浦寺が焼失。その遺構の一部を公開中。

現在の向原寺は浄土真宗のお寺で、ご本尊は阿弥陀如来様。

ご本尊とは別に、江戸時代に近くの難波池から頭部だけが見

つかったという仏像はちょっとしたエピソードを持つ。頭部

は飛鳥時代後期、体と光背は江戸時代に造られた金銅製の

小さな観音菩薩立像で、昭和49年に盗難に遭ったが、2年前

の夏にオークションのカタログに掲載されたことから発見さ

れ、再びお寺に戻ったとのこと。現在はガラスケース内に

安置された状態で拝観することができる。一度見たら忘れら

れない特徴的なお顔♪ 頭上の化仏は阿弥陀如来さま。

●飛鳥寺

●橘寺

●岡寺

16日

★大報恩寺(千本釈迦堂)

本尊の釈迦如来坐像(重文)ご開帳

★五山の送り火

<9月>

2日

★如意山補陀洛寺(通称 小町寺)境内自由

阿弥陀如来座像(平安時代)、小野小町老衰像

小野小町供養塔、深草少将供養塔

予約はしていなかったが、当日お願いして本堂に上がらせて

頂いた。小野小町老衰像は間近で見るととても優しく穏やか

なお顔をしておられる。顔を近づけると眼が合った。

境内奥に小野小町供養塔がある。そちらが先にあり、江戸時

代になって深草少将供養塔が造られたそうだ。

反対側の庭に石碑がある。謡曲「通小町」に登場する<あな

めのすすき>が生えていたのがこの辺りだったと言われている。

★三宅八幡神社

小野妹子ゆかりの神社。境内には明治23年に奉納された

「市川団十郎の井桁」があり、前面には三升紋、背面には

九代目市川團十郎の名前が彫られている。また、絵馬資料館

には行列の絵が描かれた珍しい絵馬がたくさん飾られていた。

★崇道神社内 小野神社、小野毛人の名がある石碑

小さな山道を登ってゆくと小野毛人(小野妹子の子)の名前

が書かれた石碑がある。近くに比叡山、見渡す風景の中に

小野一族の住む集落があり、遠方には京都タワーが見えた。

9日

★大出雲展(京都国立博物館)

★八坂神社、 建仁寺 禅居庵、京都ゑびす神社

16日

南山城の古寺めぐり、2つしか回ってないけれど楽しかった!

★普門山 蟹満寺(釈迦如来坐像、カニの恩返し)

国宝の釈迦如来坐像は白鳳時代に造られた高さ2m40cmの巨大

な金銅の仏像。ほとんど完全に近い原形のまま今日まで残って

いる。ふっくらした体で、螺髪や白毫がない人間味のあるお顔。

手の指の水かき(縵網相)が大きいのがはっきり見えた。

今昔物語にある「カニの恩返し」の説話が残る寺でもあり、説話

を説明する絵が本堂に飾られている。観音様に普門を唱え続け、

大蛇の難から逃れたという説話にちなみ、縁起本尊として厄除

聖観世音菩薩が祀られている。

★かいばら神社

★腰折地蔵

道中にあった石仏。「腰折地蔵」と書いてあった。

●北吉野山 神童寺

聖徳太子の創建になる神童寺。後に役行者が来て蔵王権現の像

を彫って本尊としたとのこと。それは焼失、現在の蔵王権現さま

は後に造られたもの。また江戸時代に一度着色が行われている。

蔵王権現さまも、十一面観音さまも完全な形ではないながらも

すごく心惹かれた。収蔵庫には重要文化財六体。月光菩薩像、

日光菩薩像、愛染明王像(坐像)、毘沙門天像、白不動明王像

(立像)、阿弥陀如来像(坐像)。他には祠つきの役行者三尊像、

吉祥天像等。月光と日光の顔がずいぶん違うのは時代が違うため。

●湧出宮

29日

城南宮・源氏物語~花の庭

★城南宮

タカシマヤにて辻村寿三郎「平家物語縁起」(ブログに)

<10月>

13日

★護王神社

★京都御苑散歩

★新島旧邸(ブログに)

20日

●興福寺

仮金堂3年ぶり公開(釈迦如来坐像、薬王菩薩立像・薬上菩薩立像、

厨子入り吉祥天倚像、大黒天立像)、国宝館

●不空院(不空羂索観世音菩薩坐像 特別公開、弁才天女)

2回目の拝観。女性のかけこみ寺とも呼ばれ、「えんむすびさん」

「えんきりさん」の提灯が交互にぶら下がっているのが面白い。

28日

●弘源寺.(毘沙門天、天井画、庭)

●西本願寺(阿弥陀堂、御影堂、国宝の唐門ほか)

●東本願寺(阿弥陀堂、御影堂は修復中で2015年に完成)

<11月>

3日

京都 加茂界隈

★海住山寺(国宝五重塔開扉、ご本尊十一面観音立像、

平安時代の十一面観音立像、四天王像、解脱上人像 ほか、本坊庭園)

★現光寺

事前に拝観予約された方があり、御本尊十一面観音坐像に拝観叶う。

★恭仁宮跡(山城国分寺跡)

11日

★浄福寺(京都非公開文化財 特別公開

鎌倉時代重要文化財の二十五菩薩来迎図 二幅

※土佐光信筆十王像は見られず。)

ご住職による大涅槃図の絵解きのお話がよかった。

大涅槃図は三宝印の考え方を解いたものだそう。今までただ絵だけ

を見て、その意味を知らなかったことがはずかしい。

★清浄華院(特別公開期間終了のため境内のみ)

18日

★狸谷不動尊

ほとんどの観光客が詩仙堂に吸い寄せられていく中、280階段

上り、そのちと先にある狸谷不動尊へ。ご本尊の不動明王さま。

闇に浮かぶ白い体に金の目がピカッと。

★金福寺

芭蕉、蕪村ゆかりの金福寺。舟橋聖一著「花の生涯」(大河ドラマ)

のヒロイン、村山たか女さんが晩年を過ごした寺でもある。井伊直弼

の寵愛を受け大老暗殺以後、三条河原に3日間生晒の刑にされ、助け

られてこのお寺に。史実の重みの寺はいま紅葉が見頃。

25日

湖東三山

雨・曇りと続いた3連休の最後はドピーカン!湖東の古刹は

どこも紅葉が散り始めていて、参道の石垣や苔の庭に積もっ

た落ち葉がいちだんと風情を添えていた。

いつもと違うのは、琵琶湖を挟んであちら側に比叡山がある

という感覚。湖のこちらには安土城趾の山があり、さらに

手前には湖東平野が広がっている。視界に高い建物はなく、

実に見通しがきく。湖東三山の各寺はこのような風景を見下

ろす山に建っている。

渋滞を避けて、今回はJR河瀬駅前からシャトルバスを利用。

まず、三山では一番奥の百済寺(ひゃくさいじ)へ。

百済寺→金剛輪寺→西明寺の順に拝観する予定なり。

が、各寺に近づくたびに駐車場待ちの車の列に巻き込まれる。

渋滞の正体はこれだった。シャトルバスも例外ではなく、す

べての発着が時刻表よりも遅れがち。

そこで、金剛輪寺→西明寺は遊歩道を徒歩で移動。野猿が出

るから危険ですよ、と現地のガイドらしい人に言われつつも、

この日は遭遇することはなかった。(コチラにつづく)

■百済寺

■金剛輪寺

■西明寺

<12月>

9日

●金峰山寺 蔵王堂

24日

冬枯れの哲学の道界隈を散策。その後、六波羅蜜寺へ。

★熊野若王子神社

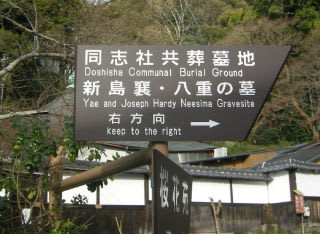

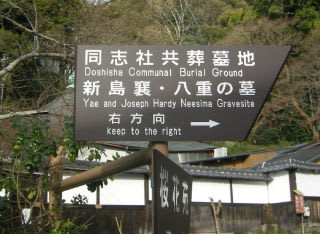

★新島襄・八重の墓

急坂の小山の上。10分ほどで着く。小さいほうが八重さんの

お墓。ここでもお二人並んで仲良く眠っておられた。

★大豊神社

★六波羅蜜寺

夕方から六波羅蜜寺で行なわれている重要無形民俗文化財の

「空也踊躍念仏」。16時にちょっと遅れて着いたので初めの

説明は聞けなかったけれど、空也上人から今に伝わるという

かくれ念仏の様子を見ることができた。ふつうの読経と違い、

念仏を唱えながら振りをつけて踊ったり、文部省唱歌のよう

な旋律があったり、コンチキチンのような鐘の伴奏があったり。

急にかくれんぼのように全員が消えたり。その念仏の光景は

とても奇妙で、でもとても貴重なものだった。私自身はかくれ

信者のような気持ちになって目の前の儀式をじっと見届けた。

最後にお焼香をしてお守りをいただいた。念仏が終わって寺の

外を歩き始めると雨!と思ったらみぞれじゃないか。でもふしぎ。

四条まで出るとやんでいた。鳥辺野あたりは気候が違う気がする。

記録優先!随時追記あり。

京都は★、奈良は●、その他は■

2012年

<1月>

2日

京都へ初詣と散策。

★上賀茂神社・大将軍八神社・護王神社

■住吉神社

7日

■門戸厄神

9日

「京の冬の旅」シリーズのお寺を拝観、その周辺を散策。

★長講堂(京の冬の旅 非公開文化財特別公開)

★平等寺(京の冬の旅 非公開文化財特別公開)

因幡薬師堂。文楽の「卅三間堂棟由来」と同じ話が聴けた。

★市比賣神社(いちひめじんじゃ)

「女人厄除け」の神として知られる。

★八坂神社と祇園のえべっさん

14日

★東福寺三門(京の冬の旅 非公開文化財特別公開)

★六波羅密寺

清盛供養塔と阿古屋塚に屋根ができていた。去年11月、

玉三郎さんが竣工式に参加された記念の碑もあった。

「~平家物語の裏面に隠された「阿古屋」の悲恋を語り

伝えるためにこれを記す~ 」(抜粋)

<2月>

4日

京の冬の旅シリーズの休憩所で和菓子をいただく。京都散策。

★上賀茂神社摂社 新宮神社特別公開

★大光明寺(京の冬の旅 非公開文化財特別公開:普賢菩薩)

19日

★正林寺(平重盛の旧邸宅跡)

★清閑寺

「平家物語」ゆかりの寺院。高倉天皇とその寵愛を受けた小督局

(こごうのつぼね)の悲恋で知られる。小督局はここで尼となり、

参道の途中には高倉天皇陵がある。

★清水寺

清閑寺からの帰り、清水寺経由で東山界隈にもどる道があった。

境内にある阿弖流為と母禮の碑。

<3月>

3日

歩いて帯解寺から円照寺へ。

●帯解寺(春季特別公開3月1~15日)

・三面六臂大黒天立像(出世大黒天)

・不動明王坐像(歴代住職念持仏)

・春日赤童子画像(市指定文化財)、阿字観図

・光明真言曼荼羅、地蔵菩薩画像 ほか

●円照寺(参道と門前だけ)

25日

■錨山・市章山(神戸)

31日

★四条烏丸~河原町界隈散策

<4月>

1日

■尼崎寺町界隈散策~平家物語ゆかりの寺など

大覚寺(覚一検校)、長園寺、専念寺(平重盛)

■尼崎 大物、千舟界隈散策~平家物語ゆかりの史跡

大物主神社、住吉神社(判官松の碑)

7日

■太山寺(国宝/本堂、重文/丈六の阿弥陀如来坐像)

■多聞寺(平家物語ゆかりの寺)

14日

京都散策

★泉涌寺(舎利殿12年に一度の公開、本堂、楊貴妃観音)

★加茂の堤、半木の道

21日

■須磨 海岸散歩~須磨浦公園~敦盛塚~須磨寺

30日

■倉吉散策

<5月>

5日

★檀王法林寺(2012年京都非公開文化財特別公開)

本堂、本尊阿弥陀如来立像、阿弥陀如来坐像、袋中上人像、

琉球将来宝物等 ※最古の招き猫はかなり小さいものだった

★大徳寺(2012年京都非公開文化財特別公開)

方丈(国宝)、玄関(国宝)、狩野探幽筆襖絵(重文)、

法堂(重文)、庭園(史跡特別名勝)、唐門(国宝)ほか

※ここの鳴き龍は鳴かせるのがかなり難しそうだ。相国寺や泉涌寺

では誰がやっても鳴いてくれたのに。唐門は奇麗な造りをしていた。

19日

★平岡八幡宮(花の天井ほか)

宮司さん自ら案内してくださり、境内の椿の種類、絵馬、建物

の話、内陣の「花の天井」など一つ一つ丁寧に説明を受けた。

最後に梅昆布茶を頂き、とても気持ちいい初夏のひとときだった。

★仁和寺霊宝館

国宝阿弥陀三尊像ほか

<6月>

2日

★将軍塚(将軍とは坂上田村麻呂のことだった!)

★尊勝寺

★粟田神社

京都一周トレイルの東山コースに沿って回ってみた。

10日

★蓮光寺(駒止地蔵、長曽我部盛親の墓。快慶作と伝えられる

負別阿弥陀如来さまは見られなかった。でもその由緒書きが面白い!

東国の僧の求めに応じて阿弥陀如来を作った快慶が、あまりに尊い

出来ばえに自ら護持したいという気持ちを止められず、僧の後を追

いかけた。山科の辺りで追いついたところ、仏像が二体に分かれて

いたという。二人は感涙し、それぞれ一体を背負って別れたと伝え

られる。もう一体の仏像は仙台市内に安置されているとのこと。)

★上徳寺、新善光寺(門前のみ)、本覚寺(門前のみ)

★高松神明神社(高松殿の址)

★護王神社、深緑の京都御苑に癒された!

24日

★退蔵院(国宝 瓢鮎図、元信の庭)

★東林院(7月1日まで行われている「沙羅の花を愛でる会」へ)

★平野神社

★船岡山公園

★建勲神社

<7月>

8日

★上賀茂神社

★上賀茂神社社家・梅辻家住宅

★西村家庭園(もと上賀茂神社社家・錦部旧宅

日曜日、上賀茂神社の社家、梅辻家住宅と、元社家の錦部家の旧宅

(現西村家庭園)を見学してきた。人工の疎水が流れる美しい界隈は

社家町と呼ばれる。明治維新後、神職の世襲制が廃止され、社家の

町並みが消えつつあったのを昭和63年に保存地区に指定したとのこと。

1年に何度となく訪れる場所。私は一観光客でただの通行人にすぎな

いけれど、この町並みが残ってよかったと思う。

15日

★琵琶湖疎水・インクラインの一部

★琵琶湖疎水記念館

★祇園祭(四条界隈)

16日

甲山森林公園~神呪寺を歩く。

■神呪寺

21日

★清涼寺と大文字屋

★松尾大社

★大覚寺と大沢池

「京の夏の旅」霊宝館特別公開(大河ドラマ「平清盛」放映にちなみ、

重文・源氏の名刀「薄緑」、源平ゆかりの寺宝。重文・本尊「五大明王像」も)。

大沢池をぐるり一周。

★嵐山・渡月橋周辺散策

28日

■追谷、錨山、市章山、堂徳山、滝山城址、布引(神戸)

今年はじめてヒグラシの鳴き声を聞いた日。

<8月>

5日

●五劫院(五劫思惟阿弥陀仏坐像)

アフロヘアーの阿弥陀さま、特別公開中のご本尊「五劫思惟阿弥陀仏坐像」

を拝観。阿弥陀さまは想像していたよりも大きかった。内陣には入れない

ので頭の上のほうは見えない。

五劫とは人智では計りしれない永い時間のこと。この坐像は、阿弥陀仏が

まだ法蔵菩薩だった時に、諸々の衆性を救うため五劫という時間をかけて

思惟をこらし修業し、ついに阿弥陀如来になった瞬間の姿を表したもの。

説明を読んでからも、そんなに大変なこととは想像できないのは、やや

童顔で苦行など感じさせないお顔のせい。見ているだけで素直な優しい

気持ちになれる。

重源上人が宋に渡った際に、この仏像を宋から持ち帰り、東大寺北門に

お堂を建立して本尊としてまつったのが五劫院の創始になるとのこと。

頭髪伸び放題で長年の修行に没頭する姿に、東大寺大仏殿再建への長い

道のりを前にした重源上人の想いが重なる。

境内墓地入り口に「見返り地蔵」と呼ばれる石仏があった。(本堂にも

「見返り地蔵尊」の極彩色の板絵がある。)見返りといえば、 あの

永観堂とも関係深いお寺であるらしい。

●知足院~東大寺二月堂~境内散策~春日大社

ついでに春日原始林遊歩道の北起点を確認。

●奈良国立博物館「頼朝と重源」展

12日

●春日山原始林遊歩道

(若草山山頂、鶯塚、鶯の滝、春日山石窟仏、地獄谷新池、首切地蔵、

朝日観音、夕日観音、三体地蔵、寝仏)

15日

明日香村散策(ブログに)

●太子山向原寺(豊浦寺跡)

日本初の寺とされる豊浦寺が焼失。その遺構の一部を公開中。

現在の向原寺は浄土真宗のお寺で、ご本尊は阿弥陀如来様。

ご本尊とは別に、江戸時代に近くの難波池から頭部だけが見

つかったという仏像はちょっとしたエピソードを持つ。頭部

は飛鳥時代後期、体と光背は江戸時代に造られた金銅製の

小さな観音菩薩立像で、昭和49年に盗難に遭ったが、2年前

の夏にオークションのカタログに掲載されたことから発見さ

れ、再びお寺に戻ったとのこと。現在はガラスケース内に

安置された状態で拝観することができる。一度見たら忘れら

れない特徴的なお顔♪ 頭上の化仏は阿弥陀如来さま。

●飛鳥寺

●橘寺

●岡寺

16日

★大報恩寺(千本釈迦堂)

本尊の釈迦如来坐像(重文)ご開帳

★五山の送り火

<9月>

2日

★如意山補陀洛寺(通称 小町寺)境内自由

阿弥陀如来座像(平安時代)、小野小町老衰像

小野小町供養塔、深草少将供養塔

予約はしていなかったが、当日お願いして本堂に上がらせて

頂いた。小野小町老衰像は間近で見るととても優しく穏やか

なお顔をしておられる。顔を近づけると眼が合った。

境内奥に小野小町供養塔がある。そちらが先にあり、江戸時

代になって深草少将供養塔が造られたそうだ。

反対側の庭に石碑がある。謡曲「通小町」に登場する<あな

めのすすき>が生えていたのがこの辺りだったと言われている。

★三宅八幡神社

小野妹子ゆかりの神社。境内には明治23年に奉納された

「市川団十郎の井桁」があり、前面には三升紋、背面には

九代目市川團十郎の名前が彫られている。また、絵馬資料館

には行列の絵が描かれた珍しい絵馬がたくさん飾られていた。

★崇道神社内 小野神社、小野毛人の名がある石碑

小さな山道を登ってゆくと小野毛人(小野妹子の子)の名前

が書かれた石碑がある。近くに比叡山、見渡す風景の中に

小野一族の住む集落があり、遠方には京都タワーが見えた。

9日

★大出雲展(京都国立博物館)

★八坂神社、 建仁寺 禅居庵、京都ゑびす神社

16日

南山城の古寺めぐり、2つしか回ってないけれど楽しかった!

★普門山 蟹満寺(釈迦如来坐像、カニの恩返し)

国宝の釈迦如来坐像は白鳳時代に造られた高さ2m40cmの巨大

な金銅の仏像。ほとんど完全に近い原形のまま今日まで残って

いる。ふっくらした体で、螺髪や白毫がない人間味のあるお顔。

手の指の水かき(縵網相)が大きいのがはっきり見えた。

今昔物語にある「カニの恩返し」の説話が残る寺でもあり、説話

を説明する絵が本堂に飾られている。観音様に普門を唱え続け、

大蛇の難から逃れたという説話にちなみ、縁起本尊として厄除

聖観世音菩薩が祀られている。

★かいばら神社

★腰折地蔵

道中にあった石仏。「腰折地蔵」と書いてあった。

●北吉野山 神童寺

聖徳太子の創建になる神童寺。後に役行者が来て蔵王権現の像

を彫って本尊としたとのこと。それは焼失、現在の蔵王権現さま

は後に造られたもの。また江戸時代に一度着色が行われている。

蔵王権現さまも、十一面観音さまも完全な形ではないながらも

すごく心惹かれた。収蔵庫には重要文化財六体。月光菩薩像、

日光菩薩像、愛染明王像(坐像)、毘沙門天像、白不動明王像

(立像)、阿弥陀如来像(坐像)。他には祠つきの役行者三尊像、

吉祥天像等。月光と日光の顔がずいぶん違うのは時代が違うため。

●湧出宮

29日

城南宮・源氏物語~花の庭

★城南宮

タカシマヤにて辻村寿三郎「平家物語縁起」(ブログに)

<10月>

13日

★護王神社

★京都御苑散歩

★新島旧邸(ブログに)

20日

●興福寺

仮金堂3年ぶり公開(釈迦如来坐像、薬王菩薩立像・薬上菩薩立像、

厨子入り吉祥天倚像、大黒天立像)、国宝館

●不空院(不空羂索観世音菩薩坐像 特別公開、弁才天女)

2回目の拝観。女性のかけこみ寺とも呼ばれ、「えんむすびさん」

「えんきりさん」の提灯が交互にぶら下がっているのが面白い。

28日

●弘源寺.(毘沙門天、天井画、庭)

●西本願寺(阿弥陀堂、御影堂、国宝の唐門ほか)

●東本願寺(阿弥陀堂、御影堂は修復中で2015年に完成)

<11月>

3日

京都 加茂界隈

★海住山寺(国宝五重塔開扉、ご本尊十一面観音立像、

平安時代の十一面観音立像、四天王像、解脱上人像 ほか、本坊庭園)

★現光寺

事前に拝観予約された方があり、御本尊十一面観音坐像に拝観叶う。

★恭仁宮跡(山城国分寺跡)

11日

★浄福寺(京都非公開文化財 特別公開

鎌倉時代重要文化財の二十五菩薩来迎図 二幅

※土佐光信筆十王像は見られず。)

ご住職による大涅槃図の絵解きのお話がよかった。

大涅槃図は三宝印の考え方を解いたものだそう。今までただ絵だけ

を見て、その意味を知らなかったことがはずかしい。

★清浄華院(特別公開期間終了のため境内のみ)

18日

★狸谷不動尊

ほとんどの観光客が詩仙堂に吸い寄せられていく中、280階段

上り、そのちと先にある狸谷不動尊へ。ご本尊の不動明王さま。

闇に浮かぶ白い体に金の目がピカッと。

★金福寺

芭蕉、蕪村ゆかりの金福寺。舟橋聖一著「花の生涯」(大河ドラマ)

のヒロイン、村山たか女さんが晩年を過ごした寺でもある。井伊直弼

の寵愛を受け大老暗殺以後、三条河原に3日間生晒の刑にされ、助け

られてこのお寺に。史実の重みの寺はいま紅葉が見頃。

25日

湖東三山

雨・曇りと続いた3連休の最後はドピーカン!湖東の古刹は

どこも紅葉が散り始めていて、参道の石垣や苔の庭に積もっ

た落ち葉がいちだんと風情を添えていた。

いつもと違うのは、琵琶湖を挟んであちら側に比叡山がある

という感覚。湖のこちらには安土城趾の山があり、さらに

手前には湖東平野が広がっている。視界に高い建物はなく、

実に見通しがきく。湖東三山の各寺はこのような風景を見下

ろす山に建っている。

渋滞を避けて、今回はJR河瀬駅前からシャトルバスを利用。

まず、三山では一番奥の百済寺(ひゃくさいじ)へ。

百済寺→金剛輪寺→西明寺の順に拝観する予定なり。

が、各寺に近づくたびに駐車場待ちの車の列に巻き込まれる。

渋滞の正体はこれだった。シャトルバスも例外ではなく、す

べての発着が時刻表よりも遅れがち。

そこで、金剛輪寺→西明寺は遊歩道を徒歩で移動。野猿が出

るから危険ですよ、と現地のガイドらしい人に言われつつも、

この日は遭遇することはなかった。(コチラにつづく)

■百済寺

■金剛輪寺

■西明寺

<12月>

9日

●金峰山寺 蔵王堂

24日

冬枯れの哲学の道界隈を散策。その後、六波羅蜜寺へ。

★熊野若王子神社

★新島襄・八重の墓

急坂の小山の上。10分ほどで着く。小さいほうが八重さんの

お墓。ここでもお二人並んで仲良く眠っておられた。

★大豊神社

★六波羅蜜寺

夕方から六波羅蜜寺で行なわれている重要無形民俗文化財の

「空也踊躍念仏」。16時にちょっと遅れて着いたので初めの

説明は聞けなかったけれど、空也上人から今に伝わるという

かくれ念仏の様子を見ることができた。ふつうの読経と違い、

念仏を唱えながら振りをつけて踊ったり、文部省唱歌のよう

な旋律があったり、コンチキチンのような鐘の伴奏があったり。

急にかくれんぼのように全員が消えたり。その念仏の光景は

とても奇妙で、でもとても貴重なものだった。私自身はかくれ

信者のような気持ちになって目の前の儀式をじっと見届けた。

最後にお焼香をしてお守りをいただいた。念仏が終わって寺の

外を歩き始めると雨!と思ったらみぞれじゃないか。でもふしぎ。

四条まで出るとやんでいた。鳥辺野あたりは気候が違う気がする。