毎週土曜日に行っている個人的なトレンド確認用の分析の11月27日分。11月1日から11月26日の動きをまとめている。今回は、トルコリラ関連についても最後の方に前月分以上に書いている。

分析結果と各ペア動きのまとめ

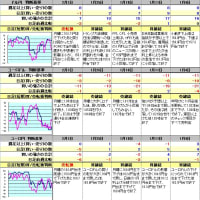

まずは、毎週のトレンド分析のサマリ部分だけを以下に載せておく。見方の説明は2020年2月3日のブログ記事を参照のこと。

分析結果と各ペア動きのまとめ

まずは、毎週のトレンド分析のサマリ部分だけを以下に載せておく。見方の説明は2020年2月3日のブログ記事を参照のこと。

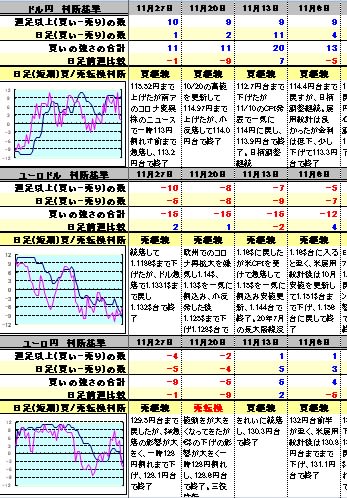

全般的な動きとしては、ドル円は消費者物価指数(CPI)の発表を契機に日柄整理を終え、11月24日に115.52円まで上げたが、11月26日には南アフリカのコロナ変異株のニュースで113円割れ寸前まで急落した。ユーロドルは続落を続け、欧州でのコロナ感染拡大のニュースで11月24日には一時$1.1186まで下げたが、ドル急落で$1.13を回復した。ユーロ円も続落の動きで11月19日には一時128円割れ、少し戻した後11月26日に再度一時128円割れとなった。

ドル円は、11月5日発表の雇用統計は良かったものの金利は低下し、11月9日には112.7円台まで下げていた。ところが、11月10日に発表されたCPIが高い伸びを示したため、インフレ懸念が強まって金利が急上昇し、114円を回復した。11月17日には115円直前まで上げたが、115円の壁は超えられず、11月19日には114円割れまで小反落していた。

ドル円は、11月5日発表の雇用統計は良かったものの金利は低下し、11月9日には112.7円台まで下げていた。ところが、11月10日に発表されたCPIが高い伸びを示したため、インフレ懸念が強まって金利が急上昇し、114円を回復した。11月17日には115円直前まで上げたが、115円の壁は超えられず、11月19日には114円割れまで小反落していた。

その後、欧州でのコロナ感染の再拡大のニュースでユーロが下げてドルが上げる動きとなり、11月24日に115.52円まで上げた。しかし、11月26日には感染力が強いコロナ変異株が南アフリカで発生して拡がり始めているというニュースでリスクオフの動きとなり、ドル円も急落して113円割れ寸前まで下げた。

ユーロドルは続落の動きとなり、11月10日に$1.15割れ、15日に$1.14割れ、17日に$1.13割れ、24日に$1.12割れとなった。11月24日には$1.1186の安値を付けたが、欧州でのコロナ感染の再拡大、オーストリラでのロックダウン再開のニュース等が下げを後押しした。

ただ、10月2日のまとめ記事に書いたとおり、ユーロドルはチャート形状では大きな下げが期待できる状況だったので、想定通りともいえる。個人的には、月足で2020年7月の長大陽線(始値$1.1229、安値$1.1185)を浸食し切れるか興味を持って見ていた。今月はあと2日あるが、南アの変異株のニュースで11月26日には$1.13を回復したので、今月中の下抜けは難しいかもしれない。しかし、南アの変異株は欧州の方が入り込みやすそうなので、ユーロ高の要因になることもないだろう。

ユーロ円は、ユーロドルの下げにつられた下げの影響が大きく続落の動きとなり、11月19日には一時128円割れまで下げた。その後は少し戻したが、今度はドル円の下げの影響が大きく、11月26日に再度一時128円割れとなった。

ユーロ円は11月6日の分析時点で21日線を完全に下抜けしていたが(11月6日のツイート)、機械的な分析作業だと反応が遅く、11月20日の分析でようやく売転換となった。日足や週足チャートでは128円が下値支持ラインに見えるが、ユーロドルの下げの影響の方が大きくて早晩しっかりと下抜けしそうな感じはする。

各国の動きとニュース

11月5日に発表された米国の10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想以上の増加で、失業率も4.6%に改善していた。

11月10日に発表された米国の米消費者物価指数は、前年同月比で6.2%上昇で、1990年以来の高い伸びを示した。これを受けて、再び米長期金利が急上昇し、ドル高が進んだ。

インフレは一時的だとか言われ続けてきたが、結果的には本格的に継続的に上がっているようにも見える。以下のような解説もあった。

欧州でのコロナ感染の再拡大を伝えるニュースは、例えば以下。

感染力が強いコロナ変異株が南アフリカで発生して拡がり始めているということを伝えているニュースは、例えば以下。

トルコリラ関連

前月分にも少し書いていたが、今回もトルコリラについては書いておかざるを得ない。自分の備忘録の意味もあるので、少し細かく書いておく。

まずはトルコリラ円の日足チャートを載せておく。

出所:セントラル短資(https://www.central-tanshifx.com/market/chart/)

注)11月23日のようなスパイク的な下げはFX会社によって下値が少し違う。

注)11月23日のようなスパイク的な下げはFX会社によって下値が少し違う。

セントラル短資FXの場合は8.454円の安値を付けている。

11月3日に発表されたトルコの10月のCPIは前年比で19.89%で、2019年初め以来、約2年半ぶりの高水準となっていた。普通に考えれば、インフレ抑制のため当然利上げしていくことになる。ところが、エルドアン大統領は、イスラム金融の教えを重視しているのか、自分を支持する建設業界等に配慮しているのか金利を下げたいと考えている。中銀総裁等が利上げすると容赦なく更迭するので、中銀は実質的に逆らえない状況になっている。

11月18日にトルコ中銀が政策金利を1%利下げ、15%とした。インフレ率からすれば利上げすべきところを3か月連続で計4%の利下げとなった。その結果、実質金利は大幅に低下し、トルコリラ安の原動力になっている。

今回の利下げも予め想定されており、トルコリラは事前に下げてきていたが、この日のトルコリラ円は10円割れを窺うところまで下げた。金融政策委員会の声明が、12月にも利下げする可能性を示唆したと受け取られたためだった。こうなると、織り込み済みにもならないし、反転する理由もない。

このような状況の中、22日の夜にエルドアン大統領からまた一撃があった。最近の大幅な利下げを擁護し、経済独立戦争で成功する決意を示した。

この発言をきっかけにトルコリラは暴落し、1日で15%も下げた。一気にこれだけ下げると、FXで証拠金不足となって強制決済されてしまった投資家も出たと思う。

今までも書いているが、私は破綻したスワップ狙いのFXでトルコリラ買のポジションを多く持ち、昨年から少しずつ解消を進めている。ただ、ドル円買等での利益の範囲内で処理しているので全然追い付いていない。しかし、リーマンショック後の過激な為替変動で全FX口座が強制決済となって巨額損失を被った経験があり、証拠金は十分厚めに積んでいる(維持率1,000%程度)のでまだまだ平気な状況ではあった。

急落を始めた11月23日の夜の時点では底が見えない状況だったので、処分中の37円買のポジションの残り0.4枚等を9円の手前で損切りし、さらに少しだけ軽くして様子を見守った。結局一時8.5円割れまで下げた。その後は少し戻しているが、反転理由がないのには変わりない。

トルコリラ円は、昨年初めは18.2円、年初は13.8円だった。2年と経たずに半分以下なので、レバレッジをかけたFXだときつ過ぎる。私が買い始めた2014年の初めは48円だった。既に1/5以下になっているし、スワップポイントも1/10程度になっている。損を出しての買い直しを続けたりしたので、40円以上のポジションはもうないが、なかなか辛い状況だ。以前から書いている通り破綻したスワップ狙いのFXの後始末が永遠の課題になりそうだ。

最後に トルコリラ円の月足チャートを載せておく。2015年以降、長期間きれいに下げ続けている。素直に考えれば、多少の戻りがあっても下げが続きそうだ。大統領が考え方を抜本的に変えるのは考えにくいので、大統領交代でもない限り本格反転のきっかけはないだろうと覚悟している。

出所:株探(https://kabutan.jp/stock/chart?code=0962)

注)株探のチャートは、高値安値が書き込まれているので参照したが、日本の休日分のデータが飛ばされているようなので、正確ではない。