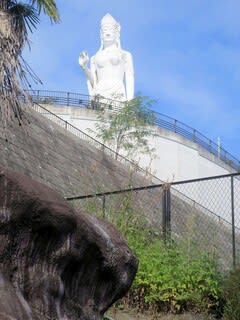

(写真は、七里岩の崖の中程にある「霊場・窟観音堂」)

「韮崎(にらさき)宿」は、北には信州道(佐久往還)、

南には身延道(駿州往還)があり、そして舟運のための

「船山河岸」を有する交通の要衝でした。

船山河岸は、江戸城に納める年貢米などの物資の集散地として

大いに賑わいました。

韮崎宿は、本陣1、問屋1、旅籠17軒でした。

韮崎宿に入り、韮崎市立病院の先の下宿の交差点を

左折します。

左折した道の突き当りの船山橋の左手に

次頁の写真の「船山河岸跡」碑があります。

1835年、ここに「船山河岸」が築かれました。

この河岸は、富士川の舟運の終点として大いに賑わいました。

この富士川の舟運は、江戸城の生命線で、江戸城が陥落した

ときには、将軍は、服部半蔵の手引きにより江戸城を脱出し、

「八王子の千人同心」に守られて甲州街道を抜け、この河岸

から、舟で一気に徳川の本拠地である駿府に下る計画だった

からです。

船山河岸跡碑の奥には「姫宮神社」があります。

姫宮神社から下宿の交差点に戻ると、交差点の脇に

下の写真の「鰍沢(かじかざわ)横丁」があります。

船山河岸までの鰍沢横丁の沿道には、茶屋などが軒を

連ねていました。

韮崎宿の宿場町に入ると、右手には、重厚な造りの昭和5年

創業の前頁の写真の「井筒屋醤油店」があります。

写真は、街道沿いのビルの前にある「馬つなぎ石」(赤丸印)

です。

馬の手綱を、この石の穴に通して繋ぎました。

街道沿いの眼科医院が「韮崎宿本陣」の跡です。

本陣は問屋を兼ね、人足25人、馬25頭を常備していました。

甲州街道を通行する参勤の大名は、高島藩、高遠藩、飯田藩に

限られていたうえに、日程の関係上、韮崎宿本陣に宿泊する

ことは少なかったそうです。

この眼科医院の間の路地に入ると、正面が写真の「一橋

陣屋跡」です。

巨摩郡3万石の一橋領を治めるために、1753年、宇津谷

(うつや)からこの地に陣屋が移設されました。

本陣跡の向いに、1845年創業の老舗旅館で今も現役の

「清水屋」があります。

後日、ここに1泊します。

本町第二交差点を右折すると、JR中央本線韮崎駅です。

本町交差点を右に入り、平和観音への坂道を上ると崖が

現れます。

釜無川の浸食により出来上がった「七里岩」の西端です。

七里岩の上には、下の写真の様に、昭和36年造立の巨大な

「平和観音」が立っています。

この平和観音は、群馬県の高崎観音、神奈川県の大船観音と

共に、関東三観音の一つだそうです。

この平和観音の下に、1464年創建の「雲岸寺」があります。

雲岸寺の裏の七里岩の急崖には、写真の「窟(あな)観音堂」

があります。

この懸崖造り(けんがいづくり)の「窟観音堂」は、

828年の弘法大師の開基です。

この場所は、釜無川が氾濫して、一面の河原だったため、

七里岩の東側から隧道を穿って参道にしたらしいです。

(隧道の参道の入口)

(隧道の参道の出口)

隧道の出口の横の急崖の窟観音堂の中には、20センチぐらい

の仏像が千体祀られている(干体仏)らしいのですが、

残念ながら工事中で、窟観音堂には近づけませんでした。

街道に戻ると、左手に「にらさき文化村」があり、そこには

下の写真の「小林一三翁生家」跡碑がありました。

小林一三は、阪急東宝グループの創業者で、宝塚歌劇団の

創始者です。

更に進むと、「韮崎市役所」の敷地内に「武田信義像」が

ありました。

武田信義は、源頼朝に従い、富士川の戦いで、平維盛

(これもり)が率いる平家軍を敗走させました。

韮崎宿の印象は、想像していた以上に大きな町で、

メインストリートの歩道は広く綺麗で清潔な感じでした。

韮崎市役所から韮崎駅へ向かい、甲府駅で特急列車に

乗り換えて、八王子経由で新横浜に帰りました。

甲府駅で特急列車を待つ間に、お土産に次頁の写真の

「桔梗信玄饅寿」を買いました。