先日、宮城県美術館の特別展『ゴッホ展/空白のパリ時代を追う』を見てきた。私的にはゴッホの絵はあまり好みではない。しかし地方都市ではゴッホの様な巨匠の特別展が開催されること自体少なく、見て損はないと思い、美術館に行った。この特別展を美術館のHPでは次のように紹介している。

―近代絵画の巨匠フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)。これまであまり知られてこなかったパリ時代の作品を中心とした展覧会を開催いたします。暗い色調の絵を描いていたファン・ゴッホは、2年間のパリ時代で、大きく変貌しポスト印象派の画家としての自己を確立します。このファン・ゴッホのパリ時代を、アムステルダムにあるファン・ゴッホ美術館では、さまざまな資料の解明や作品の科学的な分析を重ねて、2011年に「パリのファン・ゴッホ:新しい視点」展を開催しました。

今回の「ゴッホ展」はこの展覧会をもとにして、《灰色のフェルト帽の自画像》他パリ時代の自画像8点。新たに弟テオの肖像画と判明した作品1点など、日本初公開の作品36点を含む、52点の油彩(内、ファン・ゴッホの作品51点)によって、ファン・ゴッホの画風形成を多様な観点から解き明かす画期的な展覧会です。

“日本初公開の作品36点を含む”と謳っているが、全般的に作品数が少ないという印象はぬぐえなかった。モデルをあまり雇えなかった為かゴッホの作品には自画像が多く、会場にも何点かそれが展示されていた。しかし、イケメンにほど遠い神経質そうな顔を見ても、目の保養にもならず面白みがない。自画像の目つきだけで晩年に気が狂ったのも納得する。

精神を病み耳を切り落とした挙句、拳銃自殺した画家というのが一般に流布しているゴッホのイメージだろう。ただ、このイメージは米映画『炎の人ゴッホ』によるところが大きいらしく、私もこれを観ている。また計算に基づくよりも感性の赴くまま一気に絵を描いた画家のイメージも強いが、作品の科学的な分析によりそうでなかったことが判った。

上の画像は作品№31「カフェにて:ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」、展示会でも数少ない肖像画のひとつ。№1「農婦の頭部」はパリ時代以前にせよ、とにかく画風もモデルの表情も暗い作品と対照的に色彩が明るくなっている。モデルのセガトーリはイタリア人で、ゴッホと顔なじみだったそうだ。いかにも気が強そうな女だが、左右非対称の顔立ちが気にかかる。顔面神経痛で顔が歪んでいたのか、画家があえてこのような顔つきに描いたのかは不明。

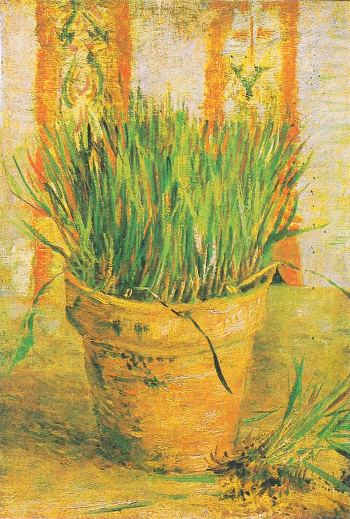

ゴッホにはひまわり画家の印象がある。しかし、ひまわりの他にも多くの静物画を描いており、上の画像は№38「アサツキの鉢植え」。私的には今回の特別展でこれが最も気に入った。色彩は鮮やかだが、ゴッホらしからぬ落ち着いた作品だと思った。ゴッホの作品は人物画より静物画や風景画のほうが好きだ。

常に確執状態にあったゴッホの家族の中で、唯一の理解者で生涯兄を献身的に支え続けた弟テオを「もうひとりのゴッホ」という人もいる。上はテオの肖像画で、従来はゴッホの自画像とされてきた作品が、耳の形などから弟の肖像であると判明したそうだ。テオの支援がなければ近代絵画の巨匠ゴッホは誕生しなかっただろう。

今回の特別展で初めて知ったが、ゴッホは頭を撃ち抜いたのではなく胸部だった。しかも即死ではなく2日後に逝った。彼を看取ったのもテオであり、最後までダメダメ兄貴だった。落胆したテオがその半年後、兄の後を追うように死去したのは知られている。ちなみに2004年11月、イスラムを冒涜したと見なされ、モロッコ系オランダ人青年に殺害されたオランダの映画監督テオ・ファン・ゴッホはテオのひ孫にあたる。

ゴッホが今なお多くの人々を惹きつけるのは、作品そのものよりも激しい生き方があるはずだ。自殺した狂気の天才画家といった伝説も影響しており、安定した精神状態の持ち主ならば、『星月夜』のような作品は描けなかっただろう。

よろしかったら、クリックお願いします![]()

![]()