【ここまでのまとめ】

いよいよ話はシュテインスの内部構造についてですが、その前にこれまでの話をまとめておきましょう。

・シュテインスが典型的なE型小惑星であることが再確認されました。E型小惑星の起源は、より大型の小惑星が破壊されてできたコアの一部と考えられています。

・シュテインスの形状は、平均直径5.2kmのダイヤモンド型です。

・シュテインスはおよそ6時間で、公転方向とは逆向きに自転しています。

・シュテインスの直径の40%もある巨大クレーターがあります。

・この巨大クレーターから連続して並ぶ7つの窪みと、その反対側にある溝は、巨大クレーターの形成と何らかの関連が予想されます。

・この巨大クレーターが形成された時期よりも後に、小型クレーターだけが消滅するような出来事があったと推定されます。

【YORP効果による変形】

まず注目すべきは、ダイヤモンド型の特徴的な形です。

自転軸に対してほぼ回転対称になっています。

南半球は巨大クレーターもあるのでやや潰れた形をしていますが、北半球は円錐形に近い形をしています。

このような形になったのは、自転によって赤道方向に向かって地すべりが起こって滑らかな形状になったのではないかと考えられます。

しかし、シュテインスの自転速度は6時間であり、地すべりを起こす程には速くないため、他のメカニズムを考えなければなりません。

そこで登場するのがYORP効果です。

実は、シュテインスの北半球の形によく似た近地球小惑星1999KW4も、YORP効果によって表面がならされたと考えられています。

YORP効果とは、太陽から地表が受ける輻射と、地表からの熱放射とのアンバランスによって、天体が回転加速度を受ける効果のことです。

この加速度によって、シュテインスの地表では地すべりが起こり、滑らかな円錐形となったと考えられます。

このような地すべりによって、小型クレーターが消滅し、大型クレーターは原型をとどめたと考えれば、前に述べたクレーターの数による推定年代のずれも説明できます。

【YORP効果とラブル・パイル構造】

しかし、シュテインスが一塊の大きな岩でできているとすると、このようなYORP効果による変形は起こらないはずです。

シュテインスの内部は、いくつかの塊がゆるく集まってできた、隙間の多い不均一な構造でなければなりません。

このような構造はラブル・パイル構造と呼ばれます。

前述の小惑星1999KW4も、このようなラブル・パイル構造を持っていたと考えられています。

1999KW4の内部がラブル・パイル構造であると仮定してシミュレーションを行った結果、YORP効果によって次第に表面がならされて、やがて円錐を2つ合わせたような現在の形状をとる過程が示されました。

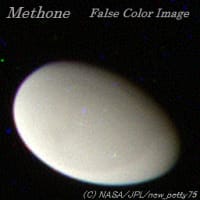

それだけではなく、YORP効果によって赤道付近から一部の塊が分離して、小惑星の周囲を回り始め衛星となるという結果も得られています。

実際に1999KW4には衛星が存在しています。

こうした衛星を持つ小惑星は、小惑星帯に最大で15%にも達するという推計もあります。

ラブル・パイル構造が確実視されている天体には他に、日本が打ち上げた小惑星探査機はやぶさが探査した小型小惑星イトカワがあります。

さらにイトカワは、2つの小惑星が接近してゆるく接合した接触二重小惑星でもあります。

このように小型小惑星の進化において、くっついたり離れたりといった現象は珍しくないようです。

【ラブル・パイル構造ができるまで】

シュテインスの内部がそのような不均一な構造であったとすれば、前述の7つの並んだ穴も説明できます。

南極付近にある巨大クレーターを形成した隕石衝突によって、天体内部の固い物質に大きな亀裂が入り、その隙間により表層のゆるい物質が落ち込んでできたのが、7つの穴と考えられます。

反対側にある溝のような地形も、そのときにできた亀裂の一部と思われます。

ところで、南極付近の巨大クレーターの大きさから、隕石衝突のエネルギーは6×10^6erg/g程度と推定されます。

実はこの値は、シュテインスのような小型の小惑星を破壊するのに必要なエネルギーである10^4~10^6erg/gを超えています。

そのような隕石衝突を受けても、シュテインスが破壊を免れたのはなぜでしょうか?

かつて小惑星探査機NEARシューメーカーが接近観測を行った小惑星(253)マティルドは、直径52.8kmの天体ですが、この小惑星にも前述のように自身の直径の62%もある巨大クレーターを持っています。

マティルドはC型小惑星と呼ばれるグループに属し、炭素質コンドライトを主成分とします。

NEARシューメーカーによる探査の結果、平均密度は1.3g/cm^3であることが分かり、これは炭素質コンドライトよりもかなり低い値であり、内部に隙間の多いラブル・パイル構造をもつと考えられています。

多孔質の炭素質コンドライトでできていることに加え、そのようなラブル・パイル構造をもっていたことによって、天体衝突の衝撃をある程度吸収できたと考えられます。

シュテインスが破壊を免れたのも、そのような衝突の衝撃を吸収することができたからと考えられます。

シュテインスは前述のようにE型小惑星ですが、炭素質コンドライトよりも固い物質でできています。

したがって、そのように衝撃を吸収するためには、ラブル・パイル構造をもっていなければなりません。

ラブル・パイル構造は、小惑星どうしの衝突等によって一度破壊され、ばらばらになった破片が緩やかに集まってできると考えられています。

シュテインスは、南極付近の巨大クレーターを形成した隕石衝突の前にも、そうした巨大な衝突を経験していたのかも知れません。

いよいよ話はシュテインスの内部構造についてですが、その前にこれまでの話をまとめておきましょう。

・シュテインスが典型的なE型小惑星であることが再確認されました。E型小惑星の起源は、より大型の小惑星が破壊されてできたコアの一部と考えられています。

・シュテインスの形状は、平均直径5.2kmのダイヤモンド型です。

・シュテインスはおよそ6時間で、公転方向とは逆向きに自転しています。

・シュテインスの直径の40%もある巨大クレーターがあります。

・この巨大クレーターから連続して並ぶ7つの窪みと、その反対側にある溝は、巨大クレーターの形成と何らかの関連が予想されます。

・この巨大クレーターが形成された時期よりも後に、小型クレーターだけが消滅するような出来事があったと推定されます。

【YORP効果による変形】

まず注目すべきは、ダイヤモンド型の特徴的な形です。

自転軸に対してほぼ回転対称になっています。

南半球は巨大クレーターもあるのでやや潰れた形をしていますが、北半球は円錐形に近い形をしています。

このような形になったのは、自転によって赤道方向に向かって地すべりが起こって滑らかな形状になったのではないかと考えられます。

しかし、シュテインスの自転速度は6時間であり、地すべりを起こす程には速くないため、他のメカニズムを考えなければなりません。

そこで登場するのがYORP効果です。

実は、シュテインスの北半球の形によく似た近地球小惑星1999KW4も、YORP効果によって表面がならされたと考えられています。

YORP効果とは、太陽から地表が受ける輻射と、地表からの熱放射とのアンバランスによって、天体が回転加速度を受ける効果のことです。

この加速度によって、シュテインスの地表では地すべりが起こり、滑らかな円錐形となったと考えられます。

このような地すべりによって、小型クレーターが消滅し、大型クレーターは原型をとどめたと考えれば、前に述べたクレーターの数による推定年代のずれも説明できます。

【YORP効果とラブル・パイル構造】

しかし、シュテインスが一塊の大きな岩でできているとすると、このようなYORP効果による変形は起こらないはずです。

シュテインスの内部は、いくつかの塊がゆるく集まってできた、隙間の多い不均一な構造でなければなりません。

このような構造はラブル・パイル構造と呼ばれます。

前述の小惑星1999KW4も、このようなラブル・パイル構造を持っていたと考えられています。

1999KW4の内部がラブル・パイル構造であると仮定してシミュレーションを行った結果、YORP効果によって次第に表面がならされて、やがて円錐を2つ合わせたような現在の形状をとる過程が示されました。

それだけではなく、YORP効果によって赤道付近から一部の塊が分離して、小惑星の周囲を回り始め衛星となるという結果も得られています。

実際に1999KW4には衛星が存在しています。

こうした衛星を持つ小惑星は、小惑星帯に最大で15%にも達するという推計もあります。

ラブル・パイル構造が確実視されている天体には他に、日本が打ち上げた小惑星探査機はやぶさが探査した小型小惑星イトカワがあります。

さらにイトカワは、2つの小惑星が接近してゆるく接合した接触二重小惑星でもあります。

このように小型小惑星の進化において、くっついたり離れたりといった現象は珍しくないようです。

【ラブル・パイル構造ができるまで】

シュテインスの内部がそのような不均一な構造であったとすれば、前述の7つの並んだ穴も説明できます。

南極付近にある巨大クレーターを形成した隕石衝突によって、天体内部の固い物質に大きな亀裂が入り、その隙間により表層のゆるい物質が落ち込んでできたのが、7つの穴と考えられます。

反対側にある溝のような地形も、そのときにできた亀裂の一部と思われます。

ところで、南極付近の巨大クレーターの大きさから、隕石衝突のエネルギーは6×10^6erg/g程度と推定されます。

実はこの値は、シュテインスのような小型の小惑星を破壊するのに必要なエネルギーである10^4~10^6erg/gを超えています。

そのような隕石衝突を受けても、シュテインスが破壊を免れたのはなぜでしょうか?

かつて小惑星探査機NEARシューメーカーが接近観測を行った小惑星(253)マティルドは、直径52.8kmの天体ですが、この小惑星にも前述のように自身の直径の62%もある巨大クレーターを持っています。

マティルドはC型小惑星と呼ばれるグループに属し、炭素質コンドライトを主成分とします。

NEARシューメーカーによる探査の結果、平均密度は1.3g/cm^3であることが分かり、これは炭素質コンドライトよりもかなり低い値であり、内部に隙間の多いラブル・パイル構造をもつと考えられています。

多孔質の炭素質コンドライトでできていることに加え、そのようなラブル・パイル構造をもっていたことによって、天体衝突の衝撃をある程度吸収できたと考えられます。

シュテインスが破壊を免れたのも、そのような衝突の衝撃を吸収することができたからと考えられます。

シュテインスは前述のようにE型小惑星ですが、炭素質コンドライトよりも固い物質でできています。

したがって、そのように衝撃を吸収するためには、ラブル・パイル構造をもっていなければなりません。

ラブル・パイル構造は、小惑星どうしの衝突等によって一度破壊され、ばらばらになった破片が緩やかに集まってできると考えられています。

シュテインスは、南極付近の巨大クレーターを形成した隕石衝突の前にも、そうした巨大な衝突を経験していたのかも知れません。

シュテインスの7連クレータは、ラブルパイル小惑星の隙間に表土が落ち込んだ結果なんですね。クレータの斜面の角度は、安息角を表していますから、表土の形状や摩擦係数が推測できます。

衝撃吸収で思い出したのが、はやぶさのターゲットマーカー。投下後に表面に落ちた時に、弾まないように樹脂ビーズを詰めて運動エネルギーを摩擦熱で消費してしまいます。

ラブルパイル小惑星には、袋こそ有りませんが、基本的に同じ作りです。

1999KW4のαは、アニメを見てから、丼飯が回転しているのがお気に入りなのですが、YORP効果で分離するぐらい自転が速くなるのも何千万年オーダーだからですね。

表面的な理解ですが。

小型小惑星は興味深いですね。

質量が小さいために、太陽光の影響を強く受けたり、くっついたり離れたり、大型小惑星にはない独特の進化をへているんですね。

そんな小型小惑星の研究に最も大きな成果を出したのが、はやぶさでしょう。

今年はいよいよはやぶさが帰還します。

当サイトでも当然特集を組むつもりですが、仕事柄休みを取るのは無理そうなので、中継企画はできないかなぁ。

ただ、これまで密かに進行中の計画を帰還に合わせて披露するつもりでいます。

それまで間に合えば、の話ですが…。