今回は太陽系外惑星に焦点を当てて、惑星とは何かを探っていこぉ~

ところで、依然「惑星は何個になるか」にばかりこだわる過熱報道が続いているけど、昨日IAUで動きがあった。

決議案を再修正し、冥王星を格下げする修正案を含め、複数の案が提出されるみたい。

冥王星は完全に「惑星」から外されるか、「矮惑星」として残るかどっちかに…

いずれにしても、水・金・地・火・木・土・天・海の8つとは完全に別扱いとなるみたいだ。

まぁ多くの人が「冥王星」にこだわり過ぎだろって思ってたと思うけど、とりあえずまともなところに落ち着きそうで、ちょと安心ですねぇ~♪

8つの天体のみを惑星とする案では、

①天体の重力が、物質の形を保とうとする力に打ち勝っていること。→その結果物質は高いところから低いところへと移動し、ある程度平らになる

②その天体の軌道において圧倒的に主要な天体であること。

という条件に…

冥王星は第2部でも書いたように、その軌道周辺にはたくさんのEKBOが存在し、全質量における冥王星の質量の割合は小さいので、この案に従うと惑星ではないことになるわけだ。

随分まともになったけれど、問題点もまだ残っている。

①については、まずどのくらいの凹凸なら許されるのかという問題がある。

②については、どのくらい大きければいいのか、またどのくらいの範囲において「主要」であればいいのか、などの問題がある。

まぁとりあえずは今日の採決の結果を待とう☆

さぁ、気を取り直して、本題に…

第2部の続きだょ~

⑧褐色矮星

上の写真はおおかみ座GQ星(GQ Lup)という恒星の周りを回る天体GQ Lup bの画像(Credit: ESO)。

この天体は褐色矮星という種類の天体で、木星よりもかなり大きな天体だけど恒星ではない。

恒星とは、中心部で陽子(軽水素原子核)どうしが衝突してヘリウム原子核になる核融合反応で発生するエネルギーで輝く天体だ。

でもこの核融合反応が起こるには、少なくとも太陽の約7.5%(木星の約75倍)の質量がなければならない。

褐色矮星は質量が足らず、恒星になれなかった天体だ。

褐色矮星でも初期には重水素を材料に核融合反応が起こるが、重水素は少ないためにすぐに反応が終わり、その余熱で赤外線を出している。

初期の核融合反応が起こるには太陽の1.3%程(木星の13倍程)の質量が必要と考えられている。

褐色矮星はいわば巨大ガス惑星(木星型惑星)と恒星の中間のような存在。

この褐色矮星は惑星に含まれるのだろうか…

今回の新定義では「惑星」に含まれてしまう!

仮に褐色矮星を除外するとしても、巨大ガス惑星と褐色矮星との境界は今一つはっきりしない…

実は上のGQ Lup bも当初は、「初めて直接撮影された太陽系外惑星」と言われたが、質量は木星の21.5倍程あり、褐色矮星である可能性が高いと考えられる。

この写真はがか座AB星(AB Pic)と、その周りを回る天体AB Pic b(Credit: ESO)。

質量は木星の13.5倍と、微妙なライン…

褐色矮星は惑星には含まれないっていうのが、多くの人の意見だろう。

褐色矮星は生まれたばかりの頃に核融合反応が起こったとは言え、その後ずっと反応は止まっている。

核融合反応が昔一時期起こったか、起こらなかったかが、褐色矮星と巨大ガス惑星の違いだから、すんごく微妙だよねぇ~

⑨ホットジュピターhot jupiter

太陽系外惑星はこれまで200個以上発見されている。

その多くは、周りを回る惑星の重力によって揺さぶられる恒星の動きを捉える方法で発見されている。

だから、質量が大きい程、恒星に近い程、より発見されやすい。

そんなわけで、実に半数は公転周期が1年未満!

特に、恒星のすぐそばを回る巨大ガス惑星は、恒星の熱を受ける灼熱のガス惑星だと考えられている。

このような天体はホットジュピターと呼ばれる。

太陽系では巨大ガス惑星は外側の方を回っている。

このようなホットジュピターをもつ系の誕生には謎も多い。

中には、昔褐色矮星であったのが、やがてガスの一部を失ってホットジュピターとなったケースもあるらしい…

すると褐色矮星と巨大ガス惑星との区別はますます難しいことに…

⑩伴星の惑星

惑星が恒星の周りを回る天体であるなら、伴星の周りを回る惑星もアリ?っていう疑問も。

複数の恒星が互いに回り合っている、あるいは重い恒星の周りを軽い恒星が回っているような系を連星系っていう。

そしてその連星系のうち、一番重い恒星を主星、その他を伴星っていう。

主星の周りを回る伴星の周りを回る天体は惑星と呼べるのか?w

まぁ今のところ、そのような場合でも、恒星の周りを回っていれば惑星だというのが一般的だろう。

実際にHD 178911という連星系の伴星HD 178911Bに巨大ガス惑星が発見されている。

⑪高密度天体の惑星

惑星とは、恒星の周りを回る天体である…ならば、その恒星が死んだ後、残された惑星は「惑星」と呼べるのだろうか…

恒星は燃料を使い果たすと、中心部が収縮して高密度天体となる。

特に重い恒星は超新星爆発と呼ばれる大爆発を起こして、中心部は収縮して中性子星やクォーク星、ブラックホールと呼ばれる高密度天体が後に残る。

これまで、このような中性子星の周りを回る惑星がいくつか発見されている。

中性子星PSR B1620-26には1つ、PSR 1257+12という中性子星には4つの惑星が発見されている。

⑫褐色矮星の惑星

さらに微妙なのは、褐色矮星の周りを回る惑星サイズの天体の扱い…

上の写真は、褐色矮星2M1207と、その周りを回る惑星サイズの天体2M1207b(Credit: ESO)。

褐色矮星の周りを回っていても、誕生メカニズムは普通の恒星の惑星と変わらないはず。

中心の天体が恒星じゃないからといって、惑星ではないとすることには疑問が多い…

そもそも褐色矮星の扱い自体が定まっていないので、今後の検討課題かなぁ~

⑬連星系か?惑星か?

実は上で紹介した2M1207系、実は主星である褐色矮星2M1207と伴星である2M1207bの質量比は5:1(ちなみに冥王星-カロン系の質量比は1:7!)

主星の周りを回るというより、重心を中心に両天体が公転しているような状況。

仮に恒星の周りを回る惑星であっても、恒星の下限は0.075太陽質量、巨大ガス惑星の上限は0.013太陽質量だから、質量比が1:6となるような系が存在しうる。

果たして、そのような関係は連星系なのか、恒星-惑星関係なのか…

定義の問題だけど、この辺りも要検討。

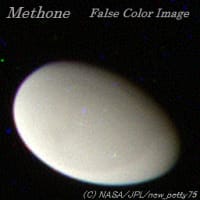

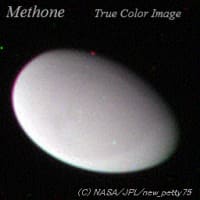

⑭惑星質量の下限

惑星は、その軌道上で主要な天体である…と仮に定義されたとしても、あまりに小さな天体であれば、「惑星」とは呼べない。

そこで今回の案では、重力が物質の形を保とうとする力に打ち勝つのに十分な質量をもつ天体を「惑星」とした。

つまり球に近ければ惑星とみなせるし、いびつな形をした天体は惑星とは呼べないということ。

しかし、遠くにある惑星、特に太陽系外惑星の形など、簡単には分からない…

上で紹介した中性子星PSR 1257+12の惑星の1つ、PSR 1257+12 bの質量は1.3×1023で、水星よりも小さい。

⑮浮遊惑星

惑星は本当に恒星の周りを回っていなきゃならないのか?

実は、宇宙には、単独で存在する惑星サイズの天体もたくさんあることがわかってる。

しかもそのような天体はかなり豊富に存在することが分かってきたのだ。

単独で誕生したものもあれば、惑星が宇宙空間に弾き飛ばされたものもあるかもしれない。

このような天体を「惑星」とするのには反対意見も多い。

以上、様々な天体についてみてきたけれど、分類の難しい天体がこの宇宙にはたくさんある。

今回の議論をきっかけに、天体の分類について更なる議論が行われることを期待しよぉ~♪

さて、採決の結果はいかに!

ところで、依然「惑星は何個になるか」にばかりこだわる過熱報道が続いているけど、昨日IAUで動きがあった。

決議案を再修正し、冥王星を格下げする修正案を含め、複数の案が提出されるみたい。

冥王星は完全に「惑星」から外されるか、「矮惑星」として残るかどっちかに…

いずれにしても、水・金・地・火・木・土・天・海の8つとは完全に別扱いとなるみたいだ。

まぁ多くの人が「冥王星」にこだわり過ぎだろって思ってたと思うけど、とりあえずまともなところに落ち着きそうで、ちょと安心ですねぇ~♪

8つの天体のみを惑星とする案では、

①天体の重力が、物質の形を保とうとする力に打ち勝っていること。→その結果物質は高いところから低いところへと移動し、ある程度平らになる

②その天体の軌道において圧倒的に主要な天体であること。

という条件に…

冥王星は第2部でも書いたように、その軌道周辺にはたくさんのEKBOが存在し、全質量における冥王星の質量の割合は小さいので、この案に従うと惑星ではないことになるわけだ。

随分まともになったけれど、問題点もまだ残っている。

①については、まずどのくらいの凹凸なら許されるのかという問題がある。

②については、どのくらい大きければいいのか、またどのくらいの範囲において「主要」であればいいのか、などの問題がある。

まぁとりあえずは今日の採決の結果を待とう☆

さぁ、気を取り直して、本題に…

第2部の続きだょ~

⑧褐色矮星

上の写真はおおかみ座GQ星(GQ Lup)という恒星の周りを回る天体GQ Lup bの画像(Credit: ESO)。

この天体は褐色矮星という種類の天体で、木星よりもかなり大きな天体だけど恒星ではない。

恒星とは、中心部で陽子(軽水素原子核)どうしが衝突してヘリウム原子核になる核融合反応で発生するエネルギーで輝く天体だ。

でもこの核融合反応が起こるには、少なくとも太陽の約7.5%(木星の約75倍)の質量がなければならない。

褐色矮星は質量が足らず、恒星になれなかった天体だ。

褐色矮星でも初期には重水素を材料に核融合反応が起こるが、重水素は少ないためにすぐに反応が終わり、その余熱で赤外線を出している。

初期の核融合反応が起こるには太陽の1.3%程(木星の13倍程)の質量が必要と考えられている。

褐色矮星はいわば巨大ガス惑星(木星型惑星)と恒星の中間のような存在。

この褐色矮星は惑星に含まれるのだろうか…

今回の新定義では「惑星」に含まれてしまう!

仮に褐色矮星を除外するとしても、巨大ガス惑星と褐色矮星との境界は今一つはっきりしない…

実は上のGQ Lup bも当初は、「初めて直接撮影された太陽系外惑星」と言われたが、質量は木星の21.5倍程あり、褐色矮星である可能性が高いと考えられる。

この写真はがか座AB星(AB Pic)と、その周りを回る天体AB Pic b(Credit: ESO)。

質量は木星の13.5倍と、微妙なライン…

褐色矮星は惑星には含まれないっていうのが、多くの人の意見だろう。

褐色矮星は生まれたばかりの頃に核融合反応が起こったとは言え、その後ずっと反応は止まっている。

核融合反応が昔一時期起こったか、起こらなかったかが、褐色矮星と巨大ガス惑星の違いだから、すんごく微妙だよねぇ~

⑨ホットジュピターhot jupiter

太陽系外惑星はこれまで200個以上発見されている。

その多くは、周りを回る惑星の重力によって揺さぶられる恒星の動きを捉える方法で発見されている。

だから、質量が大きい程、恒星に近い程、より発見されやすい。

そんなわけで、実に半数は公転周期が1年未満!

特に、恒星のすぐそばを回る巨大ガス惑星は、恒星の熱を受ける灼熱のガス惑星だと考えられている。

このような天体はホットジュピターと呼ばれる。

太陽系では巨大ガス惑星は外側の方を回っている。

このようなホットジュピターをもつ系の誕生には謎も多い。

中には、昔褐色矮星であったのが、やがてガスの一部を失ってホットジュピターとなったケースもあるらしい…

すると褐色矮星と巨大ガス惑星との区別はますます難しいことに…

⑩伴星の惑星

惑星が恒星の周りを回る天体であるなら、伴星の周りを回る惑星もアリ?っていう疑問も。

複数の恒星が互いに回り合っている、あるいは重い恒星の周りを軽い恒星が回っているような系を連星系っていう。

そしてその連星系のうち、一番重い恒星を主星、その他を伴星っていう。

主星の周りを回る伴星の周りを回る天体は惑星と呼べるのか?w

まぁ今のところ、そのような場合でも、恒星の周りを回っていれば惑星だというのが一般的だろう。

実際にHD 178911という連星系の伴星HD 178911Bに巨大ガス惑星が発見されている。

⑪高密度天体の惑星

惑星とは、恒星の周りを回る天体である…ならば、その恒星が死んだ後、残された惑星は「惑星」と呼べるのだろうか…

恒星は燃料を使い果たすと、中心部が収縮して高密度天体となる。

特に重い恒星は超新星爆発と呼ばれる大爆発を起こして、中心部は収縮して中性子星やクォーク星、ブラックホールと呼ばれる高密度天体が後に残る。

これまで、このような中性子星の周りを回る惑星がいくつか発見されている。

中性子星PSR B1620-26には1つ、PSR 1257+12という中性子星には4つの惑星が発見されている。

⑫褐色矮星の惑星

さらに微妙なのは、褐色矮星の周りを回る惑星サイズの天体の扱い…

上の写真は、褐色矮星2M1207と、その周りを回る惑星サイズの天体2M1207b(Credit: ESO)。

褐色矮星の周りを回っていても、誕生メカニズムは普通の恒星の惑星と変わらないはず。

中心の天体が恒星じゃないからといって、惑星ではないとすることには疑問が多い…

そもそも褐色矮星の扱い自体が定まっていないので、今後の検討課題かなぁ~

⑬連星系か?惑星か?

実は上で紹介した2M1207系、実は主星である褐色矮星2M1207と伴星である2M1207bの質量比は5:1(ちなみに冥王星-カロン系の質量比は1:7!)

主星の周りを回るというより、重心を中心に両天体が公転しているような状況。

仮に恒星の周りを回る惑星であっても、恒星の下限は0.075太陽質量、巨大ガス惑星の上限は0.013太陽質量だから、質量比が1:6となるような系が存在しうる。

果たして、そのような関係は連星系なのか、恒星-惑星関係なのか…

定義の問題だけど、この辺りも要検討。

⑭惑星質量の下限

惑星は、その軌道上で主要な天体である…と仮に定義されたとしても、あまりに小さな天体であれば、「惑星」とは呼べない。

そこで今回の案では、重力が物質の形を保とうとする力に打ち勝つのに十分な質量をもつ天体を「惑星」とした。

つまり球に近ければ惑星とみなせるし、いびつな形をした天体は惑星とは呼べないということ。

しかし、遠くにある惑星、特に太陽系外惑星の形など、簡単には分からない…

上で紹介した中性子星PSR 1257+12の惑星の1つ、PSR 1257+12 bの質量は1.3×1023で、水星よりも小さい。

⑮浮遊惑星

惑星は本当に恒星の周りを回っていなきゃならないのか?

実は、宇宙には、単独で存在する惑星サイズの天体もたくさんあることがわかってる。

しかもそのような天体はかなり豊富に存在することが分かってきたのだ。

単独で誕生したものもあれば、惑星が宇宙空間に弾き飛ばされたものもあるかもしれない。

このような天体を「惑星」とするのには反対意見も多い。

以上、様々な天体についてみてきたけれど、分類の難しい天体がこの宇宙にはたくさんある。

今回の議論をきっかけに、天体の分類について更なる議論が行われることを期待しよぉ~♪

さて、採決の結果はいかに!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます