Luis Maravilla

1914-2000

ルイス・マラビージャ

フラメンコギタリスト

セビージャ生まれ。ザビーカスとほぼ同じ世代。

この時代から先はラジオやら映画やら劇場やらどんどん

社会的な娯楽が発展して行く過程にあり民主主義的な自由

を求める色合いが強くなっていく一方で、1930年に入る

と世界恐慌やスペイン内戦に繋がる政治的な押しつけや

ファシズムの炎がチラつき始める時代になって行く。

早くからギターを弾き始めたのは、ルイス・マラビージャの

父親が歌い手だったこともあるのかとも思う。音楽家はやは

り環境が第一だよね。

セビージャはスペイン広場とかマリア・ルイサ公園にとんでも

ない大きさの大聖堂とか大学もあるし凄く良い街だよ。セビリア

とも書くがセビージャの方がアンダルっぽい。支倉常長の慶長

の慶欧使節と日本とも関係がある。

"セビージャを見ていない者はマラビージャを見ていない"

なんて諺があるけどルイス・マラビージャにピッタリじゃ

ないの。

ルイス・マラビージャはロマではないが、(非ロマを表現する

場合Payoと言う)ロマのギタリストは子供の頃からギターの

天才、と良く紹介されることが多い。ロマは当時は社会的に

整った環境に無く、手っ取り早く金を稼ぐ手段のひとつとして

ギターを弾いてみせるとか踊りを見せることがあったらしい

から、子供の頃からギターを覚えざるを得なかったのかも

知れない。マドリッドのラストロのような人の集まる場所で

ヒターノの子供達が金をせびっているのを見たことがある。

カルメン・アマーヤも子供の頃に父親のギター演奏の後でお

金を集めることをやったらしい。

今やスペイン人の中にもホームレスが増え路上生活者が増え

たとか。時代は流れる。

僕はマドリッドで明らかにロマと見られる男がギターを弾いて

いる場面に何度か遭遇している。大道で通りがかりの人の注意を

引いて金を稼ぐには、ギターを荒々しく掻き鳴らせねばならず、

かつてのロマのギターはこういうラスゲアードっぽい弾き方に

止むなくなったのかとも思ったこともあるが根拠はない。

ロマ、つまりジプシー、スペインではヒターノと呼ばれるが、

最近はジプシーは差別用語だからロマと呼ぼうと言うことにな

っている。スペイン内ではまだ普通にヒターノと言っているよ

うだ。生活の中に言葉として根付いているのだろうね。現在は

国際的なロマ会議もあるし民族としての位置付けもハッキリし

ている。尤もヒターノではあるがロマではないと言う連中もい

るようだからややこしい。

僕がマドリッド滞在時に訪ねたスペイン人家庭の奥さんはヒター

ナだか良い暮らしをしていた。ガルバンソがたっぷり入った煮込

みのコシードを作ってくれたがあれは美味だった。

ところでスペインのロールケーキはブラッソ・デ・ヒターノ(ジプシ

ーの腕)と呼ぶが初めて聞いた時はビックリした。何てネーミング

するんだか!と思ったよ。お菓子の類ならポルボロンが面白い。

口に入れる時にポルボロン!と唱えなければならず口の周りが粉ま

みれになる。3回唱えろ? 無理だよ。直ぐに口の中で溶けてしまう。

和菓子の落雁を柔らく粉っぽくした感じのお菓子かな。落雁を食べ

たことがなければ分からないだろうけど。デザートでアロス・コン・

レチェなんてのもある。要するにご飯にミルク。これには参ったね。

後には慣れたけど。夏の暑い時に、移動でアイスクリームを売って

いる、今ならキッチンカーがあるけど、昔はリヤカーみたいのを引っ

張って売り歩いていて、ウエハース大の一切れ、ウン・コルテが安く

て良く食べた。ああ言う露天売りが意外と美味い。グラナダの街中だ

と秋から冬にかけ焼き栗売りが出る。これがまた美味い。秋の風物詩

だが世界的な異常気象で半袖で焼き栗の売り買いをしていると季節を

感じないね。

また話しがそれた。

ルイス・マラビージャは子供の頃にすぐ近くにギターを弾く人がいて

その影響から父親にせびってギターを買ってもらい夢中になって練習

したのが始まりらしい。父親はEl Niño de Marianasと言う歌い手だ

ったから当初は父親の歌に合わせギターの練習に励んでいた。父親は

セビーリャに半年、マドリッドに半年と言う生活で、マドリッドで父

親がマルセロ・モリーナのギターで歌うのを見ているうちに、父親に

内緒と言う条件でマルセロはルイス少年にギターの特訓をした。

数週間後にはステージに立ち父親を感激させた、と言う記事をどこか

で読んだがありそうなことだ。

Marianaと言うのはカンテのパロなんだろうかと思うけど、南部の港町

あたりのタンゴの粘った感じのタメた曲調みたいなイメージがするね。

詳しくないので想像だけど。ルイス・マラビージャの父親の世代なら捻

った感じの古いカンテあたりからアレンジしそう。明治時代の中頃の生

まれ世代だからね。あの時代ならカリブ辺りからの出戻りもいるし現地の

音楽も入って来る。キューバでコントラダンサからハバネラになりそれが

またスペインに入って人気音楽となる。

日本でいうならお爺さんが唸っていた古い浪花節ってところかな。そう

言えば浪速節はありゃ日本のカンテホンドですね。シワガレ声でダミるし。

ステージにはどう言う訳か松の盆栽みたいのを横におくんだよ、テーブ

ル掛けは富士山の絵でね。随分昔だけど、ラジオ東京で浪曲天狗道場と

いう素人参加の浪曲のど自慢があって週一回夜に放送された。父親が楽し

みにしていて寝ながら聞いたものだ。

マルセロ・モリーナは1931年3月4日にポルトガルに近いBadajozの

López de Ayala劇場でサビーカスと共に出演している、との記録が

当時の地元の新聞El Correo Extremeño に残っている。また1930年

11月29日にもサビーカスは出演している。まだNiño Sabicasと言う

名前で18歳の頃だ。

Badajozはフラメンコ文化の盛んな土地だった。カンテにクプレ、バ

イレにオペラフラメンコと演し物も多彩。1930年5月16日のBadajoz

の闘牛場のフラメンコのナイトショーにもサビーカスの名を見ることが

出来る。かなりの人気を博していた。ルイス・マラビージャも1930年

9月11日にLuisito Maravillaとして名前が出演者の中に記載されている。

ルイス・マラビージャもスペイン内乱を避けたのか、アメリカ大陸に渡り、

後にはフランスに一時期滞在しマドリッドに戻り落ち着いてからはギター

を教えることに専念したようだ。サンタアナ広場の近くのレオン通りに

ギターショップも開いている。

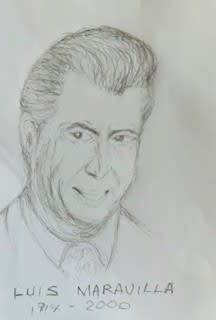

サビーカスのところで色々書いたら突然記憶が飛んでしまった。半世紀以上

も前のことを思い出すのはもう厳しい。当時の日記と照らし合わせて少し

ずつ書き出してみることにするけど、ルイス・マラビージャの顔を描いては

見たが自信が無い。それで学生時代同期だった友人がマドリッドでフラメン

コギターをルイス・マラビージャについて習っていたのがいて、彼に絵を送り

聞いたところ、ルイスの若い時の顔に似ているとの返事。面と向かって直接

ギターのレッスンを受けて

いたのだから間違い無いだろう。やや安心した。

一回くらいルイス・マラビージャに会わせて貰えば良かったよ。若い時のレコ

ードの写真とは違うかも知れないけど。

1971年の頃はまだ1ドル=¥360で1ペセータが約5円の頃で僕がマドリッドに

まだいた時期で、僕のその学生時代同期の友人はパリから夜行列車でフラメンコ

ギターの勉強のためマドリッドのノルテ駅に着いたのだった。早起きしてノルテ

駅まで迎えに行ったのを良く記憶している。

ルイス・マラビージャにギターのレッスンを受けている、と彼から連絡が来たの

はその後ひと月くらい経ってからだろうか。もう僕はマドリッドを引き払って

グラナダのアパートにいた時期だった。その後彼はルイス・マラビージャに一

年以上レッスンを受けたのではないかな。その彼がセマーナ・サンタの休みで

グラナダに遊びに来た時に一緒にアルハンブラに行き、ギターで「アルハンブラ

の想い出」を弾いてもらったことがある。素晴らしかったね。アルハンブラ宮殿

の警備も顔見知りが多くてノンビリとした良い時代だった。

とまあ、余談はこのくらいにしておこう。

アンダルシアのカンテホンドも本来の姿を失いただの流行り歌になって、商業化

の波に飲み込まれてその姿を失ってしまうことを恐れた詩人のガルシア・ロルカ達

が開催したのがコンクルソ・デ・カンテホンドで1922年のことだった、これはサビ

ーカスのところで少し触れておいたが、その50年後の1972年に、グラナダのサン

ニコラス広場で50周年記念コンクルソ・デ・カンテホンドが開催された。

その時のチケットの写真がこれ。200ぺセータだった。

今や懐かしい思い出となってしまった。この晩は僕を訪ねて日本から来た、これ

からスペインに滞在する二人の後輩を連れてアルバイシンに行ったがその一人は

ギターを弾くので、目の前にいるサビーカスやセゴビアに興奮気味だった。

ルイス・マラビージャは2000年にアリカンテのサン・フアン病院で死去。

86才だった。

1914-2000

ルイス・マラビージャ

フラメンコギタリスト

セビージャ生まれ。ザビーカスとほぼ同じ世代。

この時代から先はラジオやら映画やら劇場やらどんどん

社会的な娯楽が発展して行く過程にあり民主主義的な自由

を求める色合いが強くなっていく一方で、1930年に入る

と世界恐慌やスペイン内戦に繋がる政治的な押しつけや

ファシズムの炎がチラつき始める時代になって行く。

早くからギターを弾き始めたのは、ルイス・マラビージャの

父親が歌い手だったこともあるのかとも思う。音楽家はやは

り環境が第一だよね。

セビージャはスペイン広場とかマリア・ルイサ公園にとんでも

ない大きさの大聖堂とか大学もあるし凄く良い街だよ。セビリア

とも書くがセビージャの方がアンダルっぽい。支倉常長の慶長

の慶欧使節と日本とも関係がある。

"セビージャを見ていない者はマラビージャを見ていない"

なんて諺があるけどルイス・マラビージャにピッタリじゃ

ないの。

ルイス・マラビージャはロマではないが、(非ロマを表現する

場合Payoと言う)ロマのギタリストは子供の頃からギターの

天才、と良く紹介されることが多い。ロマは当時は社会的に

整った環境に無く、手っ取り早く金を稼ぐ手段のひとつとして

ギターを弾いてみせるとか踊りを見せることがあったらしい

から、子供の頃からギターを覚えざるを得なかったのかも

知れない。マドリッドのラストロのような人の集まる場所で

ヒターノの子供達が金をせびっているのを見たことがある。

カルメン・アマーヤも子供の頃に父親のギター演奏の後でお

金を集めることをやったらしい。

今やスペイン人の中にもホームレスが増え路上生活者が増え

たとか。時代は流れる。

僕はマドリッドで明らかにロマと見られる男がギターを弾いて

いる場面に何度か遭遇している。大道で通りがかりの人の注意を

引いて金を稼ぐには、ギターを荒々しく掻き鳴らせねばならず、

かつてのロマのギターはこういうラスゲアードっぽい弾き方に

止むなくなったのかとも思ったこともあるが根拠はない。

ロマ、つまりジプシー、スペインではヒターノと呼ばれるが、

最近はジプシーは差別用語だからロマと呼ぼうと言うことにな

っている。スペイン内ではまだ普通にヒターノと言っているよ

うだ。生活の中に言葉として根付いているのだろうね。現在は

国際的なロマ会議もあるし民族としての位置付けもハッキリし

ている。尤もヒターノではあるがロマではないと言う連中もい

るようだからややこしい。

僕がマドリッド滞在時に訪ねたスペイン人家庭の奥さんはヒター

ナだか良い暮らしをしていた。ガルバンソがたっぷり入った煮込

みのコシードを作ってくれたがあれは美味だった。

ところでスペインのロールケーキはブラッソ・デ・ヒターノ(ジプシ

ーの腕)と呼ぶが初めて聞いた時はビックリした。何てネーミング

するんだか!と思ったよ。お菓子の類ならポルボロンが面白い。

口に入れる時にポルボロン!と唱えなければならず口の周りが粉ま

みれになる。3回唱えろ? 無理だよ。直ぐに口の中で溶けてしまう。

和菓子の落雁を柔らく粉っぽくした感じのお菓子かな。落雁を食べ

たことがなければ分からないだろうけど。デザートでアロス・コン・

レチェなんてのもある。要するにご飯にミルク。これには参ったね。

後には慣れたけど。夏の暑い時に、移動でアイスクリームを売って

いる、今ならキッチンカーがあるけど、昔はリヤカーみたいのを引っ

張って売り歩いていて、ウエハース大の一切れ、ウン・コルテが安く

て良く食べた。ああ言う露天売りが意外と美味い。グラナダの街中だ

と秋から冬にかけ焼き栗売りが出る。これがまた美味い。秋の風物詩

だが世界的な異常気象で半袖で焼き栗の売り買いをしていると季節を

感じないね。

また話しがそれた。

ルイス・マラビージャは子供の頃にすぐ近くにギターを弾く人がいて

その影響から父親にせびってギターを買ってもらい夢中になって練習

したのが始まりらしい。父親はEl Niño de Marianasと言う歌い手だ

ったから当初は父親の歌に合わせギターの練習に励んでいた。父親は

セビーリャに半年、マドリッドに半年と言う生活で、マドリッドで父

親がマルセロ・モリーナのギターで歌うのを見ているうちに、父親に

内緒と言う条件でマルセロはルイス少年にギターの特訓をした。

数週間後にはステージに立ち父親を感激させた、と言う記事をどこか

で読んだがありそうなことだ。

Marianaと言うのはカンテのパロなんだろうかと思うけど、南部の港町

あたりのタンゴの粘った感じのタメた曲調みたいなイメージがするね。

詳しくないので想像だけど。ルイス・マラビージャの父親の世代なら捻

った感じの古いカンテあたりからアレンジしそう。明治時代の中頃の生

まれ世代だからね。あの時代ならカリブ辺りからの出戻りもいるし現地の

音楽も入って来る。キューバでコントラダンサからハバネラになりそれが

またスペインに入って人気音楽となる。

日本でいうならお爺さんが唸っていた古い浪花節ってところかな。そう

言えば浪速節はありゃ日本のカンテホンドですね。シワガレ声でダミるし。

ステージにはどう言う訳か松の盆栽みたいのを横におくんだよ、テーブ

ル掛けは富士山の絵でね。随分昔だけど、ラジオ東京で浪曲天狗道場と

いう素人参加の浪曲のど自慢があって週一回夜に放送された。父親が楽し

みにしていて寝ながら聞いたものだ。

マルセロ・モリーナは1931年3月4日にポルトガルに近いBadajozの

López de Ayala劇場でサビーカスと共に出演している、との記録が

当時の地元の新聞El Correo Extremeño に残っている。また1930年

11月29日にもサビーカスは出演している。まだNiño Sabicasと言う

名前で18歳の頃だ。

Badajozはフラメンコ文化の盛んな土地だった。カンテにクプレ、バ

イレにオペラフラメンコと演し物も多彩。1930年5月16日のBadajoz

の闘牛場のフラメンコのナイトショーにもサビーカスの名を見ることが

出来る。かなりの人気を博していた。ルイス・マラビージャも1930年

9月11日にLuisito Maravillaとして名前が出演者の中に記載されている。

ルイス・マラビージャもスペイン内乱を避けたのか、アメリカ大陸に渡り、

後にはフランスに一時期滞在しマドリッドに戻り落ち着いてからはギター

を教えることに専念したようだ。サンタアナ広場の近くのレオン通りに

ギターショップも開いている。

サビーカスのところで色々書いたら突然記憶が飛んでしまった。半世紀以上

も前のことを思い出すのはもう厳しい。当時の日記と照らし合わせて少し

ずつ書き出してみることにするけど、ルイス・マラビージャの顔を描いては

見たが自信が無い。それで学生時代同期だった友人がマドリッドでフラメン

コギターをルイス・マラビージャについて習っていたのがいて、彼に絵を送り

聞いたところ、ルイスの若い時の顔に似ているとの返事。面と向かって直接

ギターのレッスンを受けて

いたのだから間違い無いだろう。やや安心した。

一回くらいルイス・マラビージャに会わせて貰えば良かったよ。若い時のレコ

ードの写真とは違うかも知れないけど。

1971年の頃はまだ1ドル=¥360で1ペセータが約5円の頃で僕がマドリッドに

まだいた時期で、僕のその学生時代同期の友人はパリから夜行列車でフラメンコ

ギターの勉強のためマドリッドのノルテ駅に着いたのだった。早起きしてノルテ

駅まで迎えに行ったのを良く記憶している。

ルイス・マラビージャにギターのレッスンを受けている、と彼から連絡が来たの

はその後ひと月くらい経ってからだろうか。もう僕はマドリッドを引き払って

グラナダのアパートにいた時期だった。その後彼はルイス・マラビージャに一

年以上レッスンを受けたのではないかな。その彼がセマーナ・サンタの休みで

グラナダに遊びに来た時に一緒にアルハンブラに行き、ギターで「アルハンブラ

の想い出」を弾いてもらったことがある。素晴らしかったね。アルハンブラ宮殿

の警備も顔見知りが多くてノンビリとした良い時代だった。

とまあ、余談はこのくらいにしておこう。

アンダルシアのカンテホンドも本来の姿を失いただの流行り歌になって、商業化

の波に飲み込まれてその姿を失ってしまうことを恐れた詩人のガルシア・ロルカ達

が開催したのがコンクルソ・デ・カンテホンドで1922年のことだった、これはサビ

ーカスのところで少し触れておいたが、その50年後の1972年に、グラナダのサン

ニコラス広場で50周年記念コンクルソ・デ・カンテホンドが開催された。

その時のチケットの写真がこれ。200ぺセータだった。

今や懐かしい思い出となってしまった。この晩は僕を訪ねて日本から来た、これ

からスペインに滞在する二人の後輩を連れてアルバイシンに行ったがその一人は

ギターを弾くので、目の前にいるサビーカスやセゴビアに興奮気味だった。

ルイス・マラビージャは2000年にアリカンテのサン・フアン病院で死去。

86才だった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます