こんばんは~

今朝は、1.3度で明日はマイナス3度の予報です。。。

今日の強風でジャガイモのマルチが捲れ上がったり、スナップエンドウも明日の冷え込みが心配です

今日は、一人農業から外れて“家紋”について・・・

自分の家系をほとんど知らずに(興味も無かったw)、父が亡くなり今更ながら調べてみました。。。

歴史も苦手だし、興味ないし、、、困ったもんだ。。。

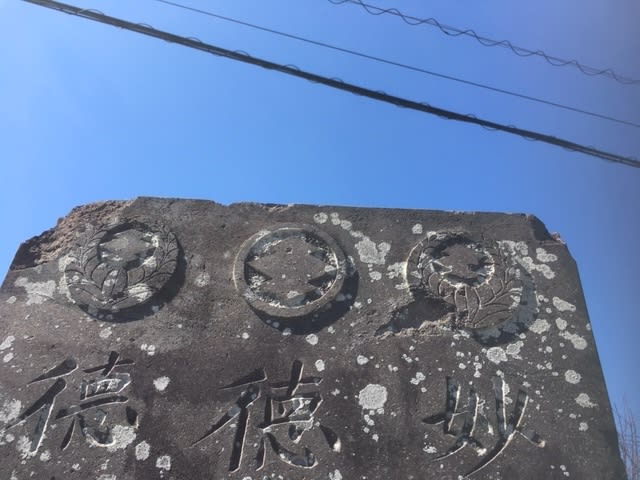

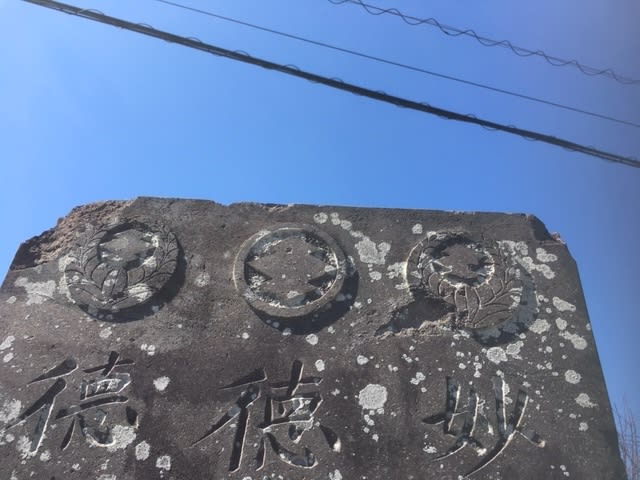

我が家の<家紋>は、こちら

これは、<丸に松皮菱>と言う紋です

そして、我が家にはもう一つ家紋があります

これは、<上がり藤>です

が、藤の中に<松皮菱>があるのです

2つあるのは、それぞれ男女の紋なのです。

<丸に松皮菱>・・・男性、<上がり藤+松皮菱>・・・女性

女性が<上がり藤>だったのは、知っていたけど中に男性の家紋が入っているとは、先日お墓参りで見て初めて知りました。

この紋の正式名称ってあるのかな

我が家独自で作ったのかな

それは、謎です

この家紋についてググッたら以下の通りでした

**********************************************************************************

「成り立ち」

↓

松皮菱は別名中太菱とも呼ばれ、紋形が松の木の表皮に似ているので名づけられた。この紋も三階菱と同様、清和源氏義光流小笠原氏族の代表家紋であり、用いた理由について、「小笠原系譜」には大略次のようなことが記載されている。

小笠原貞宗は後醍醐天皇から王の字を家紋とするよう賜ったが、畏れ多く思い、これをはばかってその王の字の形を残した下太の松皮菱として用いたという。 また「別本小笠原系図」では小笠原氏が下太松皮菱を用いたのは上記貞宗の時代ではなく、康平年間(1058~65)義光が兄義家に従軍した時に後冷泉天皇 から賜り、その起源となる王の字を、神功皇后の征韓のときの旗印であるとして書かれている。この2つの説はいずれも歴史的に誤謬があきらかで信用できな い。これは小笠原氏の家伝を高揚するために作られたものである。

正しいと思われるのは、藤原時代から多く用いられた松皮菱・三階菱の文様から引用したもので、甲斐源氏の代表家紋の割り菱紋の形を残したものである。ま た阿波の小笠原氏は長清の子の長経が阿波国の守護となり、義長のとき三好郡を領し、三好氏を名乗った。このことから阿波国内の豪族の多くが三階菱に釘抜を 用いた。

「菱紋について」

↓

初めて菱紋を用いたのは、清和源氏義光流の武田氏で、割り菱を用いた。「見聞諸家紋」には大約次のようにのっている。

「永承5年(1050)の前9年の役に、源頼義、義光父子は住吉神社に夷賊平定の祈願をした。そのとき、神託におって拝領した鎧の袖に割り菱の紋があったので記念に家紋とした」と。

「太平記」40には、大内氏が大菱を用いたことが記され、「相国寺塔養記」には、武田伊豆守信荘のひたたれに「違い菱」の紋が見られる。「羽継原合戦 記」には伊勢国司(北畠氏)が割り菱、大内氏は唐菱、武田氏は割り菱、興津左衛門は半月に丸菱、遠江の朝比奈氏は剣菱、板垣氏は地黒菱、遠州の小笠原氏は 松皮菱とあり、「見聞諸家紋」には武田氏は三階菱および唐花菱、大内氏は唐花菱(大内菱)、小笠原、秋山両氏は三階菱、大草氏はくつわ内三階菱とある。徳 川時代になると大名では南部、柳沢、小笠原、溝口、五島、山口、松前の諸氏がこれを用い、その一門もともに用いたので、数は極めて多く、440余家に及ん でいる。

菱紋は清和源氏義光流の、いわゆる甲斐源氏の代表家紋。発祥は新羅三郎義光。この裔に坂東、甘利、上条、伊勢、愛祖の5氏があるが、みな菱紋である。武 田一族は他に安芸、若狭、松前に分家したが、同じく菱紋を用いている。信濃、遠江、阿波の小笠原氏、甲斐、陸奥土佐の南部氏も同族同紋。別系に周防の大内 一門である右田、宇田、陶、吉敷、平野、間田、鷲頭、黒川、江木、末武、野田、冷泉、山口、来原諸氏も大内菱。

菱紋の分布については、武田一族の本拠地である甲斐国は圧倒的に多く用いられ、その周辺の信濃・上野の両国も比較的多く見られる。さらに四国の阿波国は 戦国時代は甲斐源氏の小笠原長行から出た三好氏の所領するところとなり、同国の豪族の多くは三階菱を用いたので広く分布した。

「丸に松皮菱」の使用氏族

↓

1.宮沢氏清和源氏氏族

2.曲淵氏清和源氏義光流武田支流

3.長坂氏信濃国長坂に住み、称号す。清和源氏小笠原氏族

4.横矢氏清和源氏義光流小笠原氏族

5.森氏未勘源氏

6.永田氏藤原支流

7.山中氏信濃国より起こる滋野氏族

8.窪田氏開国より起こる清和源氏小笠原庶流

9.小宮山氏信濃国より起こる清和源氏義光流

10.黒沢氏桓武平氏

11.鎌田氏藤原氏秀郷流山内首藤氏族

12.木屋氏藤原支流

13.木室氏伊賀国より起こる藤原支流

14.安西氏宇多源氏支流

15.小川氏常陸国久慈郡小川より起こる清和源氏佐竹氏族

16.松原氏

17.各務氏加賀美に通ず

18.平山氏

19.大内氏常陸国行方郡大内より起こる清和源氏佐竹氏族

らしいです。。。

取り敢えず、資料として

と言うことで、今日も一日笑顔をありがとうございました!

明日もいい日でありますよ~~~にv(。・・。)イエッ♪

今朝は、1.3度で明日はマイナス3度の予報です。。。

今日の強風でジャガイモのマルチが捲れ上がったり、スナップエンドウも明日の冷え込みが心配です

今日は、一人農業から外れて“家紋”について・・・

自分の家系をほとんど知らずに(興味も無かったw)、父が亡くなり今更ながら調べてみました。。。

歴史も苦手だし、興味ないし、、、困ったもんだ。。。

我が家の<家紋>は、こちら

これは、<丸に松皮菱>と言う紋です

そして、我が家にはもう一つ家紋があります

これは、<上がり藤>です

が、藤の中に<松皮菱>があるのです

2つあるのは、それぞれ男女の紋なのです。

<丸に松皮菱>・・・男性、<上がり藤+松皮菱>・・・女性

女性が<上がり藤>だったのは、知っていたけど中に男性の家紋が入っているとは、先日お墓参りで見て初めて知りました。

この紋の正式名称ってあるのかな

我が家独自で作ったのかな

それは、謎です

この家紋についてググッたら以下の通りでした

**********************************************************************************

「成り立ち」

↓

松皮菱は別名中太菱とも呼ばれ、紋形が松の木の表皮に似ているので名づけられた。この紋も三階菱と同様、清和源氏義光流小笠原氏族の代表家紋であり、用いた理由について、「小笠原系譜」には大略次のようなことが記載されている。

小笠原貞宗は後醍醐天皇から王の字を家紋とするよう賜ったが、畏れ多く思い、これをはばかってその王の字の形を残した下太の松皮菱として用いたという。 また「別本小笠原系図」では小笠原氏が下太松皮菱を用いたのは上記貞宗の時代ではなく、康平年間(1058~65)義光が兄義家に従軍した時に後冷泉天皇 から賜り、その起源となる王の字を、神功皇后の征韓のときの旗印であるとして書かれている。この2つの説はいずれも歴史的に誤謬があきらかで信用できな い。これは小笠原氏の家伝を高揚するために作られたものである。

正しいと思われるのは、藤原時代から多く用いられた松皮菱・三階菱の文様から引用したもので、甲斐源氏の代表家紋の割り菱紋の形を残したものである。ま た阿波の小笠原氏は長清の子の長経が阿波国の守護となり、義長のとき三好郡を領し、三好氏を名乗った。このことから阿波国内の豪族の多くが三階菱に釘抜を 用いた。

「菱紋について」

↓

初めて菱紋を用いたのは、清和源氏義光流の武田氏で、割り菱を用いた。「見聞諸家紋」には大約次のようにのっている。

「永承5年(1050)の前9年の役に、源頼義、義光父子は住吉神社に夷賊平定の祈願をした。そのとき、神託におって拝領した鎧の袖に割り菱の紋があったので記念に家紋とした」と。

「太平記」40には、大内氏が大菱を用いたことが記され、「相国寺塔養記」には、武田伊豆守信荘のひたたれに「違い菱」の紋が見られる。「羽継原合戦 記」には伊勢国司(北畠氏)が割り菱、大内氏は唐菱、武田氏は割り菱、興津左衛門は半月に丸菱、遠江の朝比奈氏は剣菱、板垣氏は地黒菱、遠州の小笠原氏は 松皮菱とあり、「見聞諸家紋」には武田氏は三階菱および唐花菱、大内氏は唐花菱(大内菱)、小笠原、秋山両氏は三階菱、大草氏はくつわ内三階菱とある。徳 川時代になると大名では南部、柳沢、小笠原、溝口、五島、山口、松前の諸氏がこれを用い、その一門もともに用いたので、数は極めて多く、440余家に及ん でいる。

菱紋は清和源氏義光流の、いわゆる甲斐源氏の代表家紋。発祥は新羅三郎義光。この裔に坂東、甘利、上条、伊勢、愛祖の5氏があるが、みな菱紋である。武 田一族は他に安芸、若狭、松前に分家したが、同じく菱紋を用いている。信濃、遠江、阿波の小笠原氏、甲斐、陸奥土佐の南部氏も同族同紋。別系に周防の大内 一門である右田、宇田、陶、吉敷、平野、間田、鷲頭、黒川、江木、末武、野田、冷泉、山口、来原諸氏も大内菱。

菱紋の分布については、武田一族の本拠地である甲斐国は圧倒的に多く用いられ、その周辺の信濃・上野の両国も比較的多く見られる。さらに四国の阿波国は 戦国時代は甲斐源氏の小笠原長行から出た三好氏の所領するところとなり、同国の豪族の多くは三階菱を用いたので広く分布した。

「丸に松皮菱」の使用氏族

↓

1.宮沢氏清和源氏氏族

2.曲淵氏清和源氏義光流武田支流

3.長坂氏信濃国長坂に住み、称号す。清和源氏小笠原氏族

4.横矢氏清和源氏義光流小笠原氏族

5.森氏未勘源氏

6.永田氏藤原支流

7.山中氏信濃国より起こる滋野氏族

8.窪田氏開国より起こる清和源氏小笠原庶流

9.小宮山氏信濃国より起こる清和源氏義光流

10.黒沢氏桓武平氏

11.鎌田氏藤原氏秀郷流山内首藤氏族

12.木屋氏藤原支流

13.木室氏伊賀国より起こる藤原支流

14.安西氏宇多源氏支流

15.小川氏常陸国久慈郡小川より起こる清和源氏佐竹氏族

16.松原氏

17.各務氏加賀美に通ず

18.平山氏

19.大内氏常陸国行方郡大内より起こる清和源氏佐竹氏族

らしいです。。。

取り敢えず、資料として

と言うことで、今日も一日笑顔をありがとうございました!

明日もいい日でありますよ~~~にv(。・・。)イエッ♪

>

>

」と内心ドキドキしながら観ています。。。

」と内心ドキドキしながら観ています。。。

」でもありました。。。

」でもありました。。。

」に機種変してあげました

」に機種変してあげました