今回のラボ通信は前回に引き続き、不妊原因(特に男性因子)についてお話させていただきます。

● 無精子症

精液中に精子が全く確認できない状態をいいます。

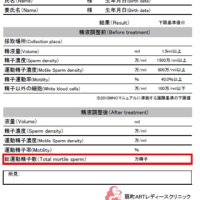

通常の精液検査では、精液のほんの一部(5-10μl)しか観察しておらず、本当に精液中に精子がいないかどうかはわかりません。そのため、精液を培養液で薄めて遠心分離し、精液中の内容物(沈渣)を観察します。内容物中に精子が確認できない場合は、後日再検査を受けていただく必要があります。

一回の検査では、無精子症と診断することはできません。

一回目の検査で精子がみられない場合でも、再検査で精子が確認できる場合もあります。

再検査でも精子が確認できない場合は、男性不妊症外来にて精査(触診・超音波検査・ホルモン検査・染色体検査・精巣生検など)を行います。

無精子症は以下のふたつに分類されます。

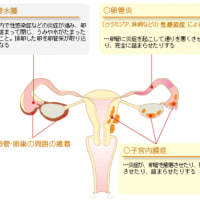

○閉塞性無精子症(obstructive azoospermia:OA)

精子が通る管(精路)が詰まり、精子が通れない状態(精路通過障害)をいいます。尿路感染、性感染症、幼少期の鼠径ヘルニア(脱腸)手術、パイプカットなどによって起こります。『通路の問題』なのでホルモン値が正常であれば、精巣内で精子はつくられているので、精巣から精子を採取する手術(TESE)によって高確率で精子が回収できます。無精子症の約20%が閉塞性無精子症といわれています。

○非閉塞性無精子症(nonobstructive azoospermia:NOA)

こちらは『精巣やホルモンの問題』です。先天的に精巣がお腹の中にある停留精巣(睾丸)やおたふく風邪による精巣炎、染色体異常、抗がん剤の副作用などによって起こります。精巣で精子がつくられていない可能性が高く、手術(TESE)による精子の回収率はあまり高くありません。無精子症の約80%が非閉塞性無精子症といわれています。

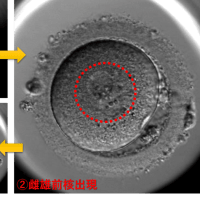

当院では顕微鏡下で精巣から精子を採取する、MD-TESEを実施しております。顕微鏡下で精巣組織を観察することで、精子がつくられていそうな部分をピンポイントで採取することが可能です。詳しくは『ラボ通信#21:顕微鏡下精巣内精子採取術について』をご覧ください。

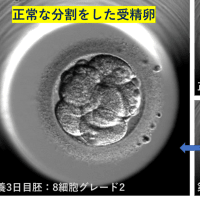

手術によって精子が採取できたら、顕微授精で受精卵をつくることが可能です。無精子症と診断されても、諦めずにまずはご相談ください。

以上が男性因子(その②)についてのお話でした

次回も男性因子についてのお話になります。ご意見・ご質問がございましたら、いつでも胚培養士・臨床検査技師にお声かけください

当院では男性泌尿器科医師による男性不妊症外来を行っております。ご予約はインターネットまたはお電話でお願いいたします