病気との付き合い方シリーズの最後に「病も身のうち」ということを強調したいと思います。

たとえば、癌ですが、癌細胞は元を質せば自分の体の細胞です。ちょっとした(?)手違いから体に悪さをする細胞が出来てしまうわけですが、そもそも生物の細胞は変異するものであり、生存に都合よく変異すれば、その変異は子細胞、しいては子孫へと引き継がれていきます。この変化する性質があるからこそ、あらゆる生物は生存し続けてきたわけです。悪い性質に変化したとしても、すべてが変化しているわけではなく、もともとの細胞の性質も残っているので、癌細胞を叩こうとすると正常の細胞も攻撃対象になってしまうジレンマは避けがたいのです。最近の、分子標的薬、抗体製剤などは非常によく出来ていて、癌細胞にかなり特異的に働くようになっているようですが、おそらく100%癌細胞のみを攻撃する薬の開発はむつかしいと考えます。

最近の話題では、アルツハイマー病に対する新薬が異例の速さで認可され、使用が開始されています。開発の発想そのものは新しいものではないと思います。原因物質の一つとされるアミロイドβに対する抗体を治療に用いようということは、随分昔から試みられていました。これまでは特異性が低かったために、正常の神経構造まで攻撃され、実用には至らなかったのです。この度はかなり特異性が高くなっているとはいえ、Amyroid Related Imaging Abnormality (ARIA) と呼ばれる副反応がMRI検査で認められることがあり、要注意とされています。おそらく、正常構造が免疫反応の対象となってしまっているのではないかと想像します。

この2例でも分かるように、やはり「病も身の内」なのです。

医者が諦めてしまって、どうする!というご批判があろうかと思います。諦めろとは言いません。医師としてではなく、人間として病に苦しむ悩む人を前にすれば、何としてでも、どんな手を使ってでも、その病を治したいと思います。それは理屈ではなく、情のなせる業かもしれません。生きる意味など分かりませんが、生命体として、同種異種を問わず、「生きたい、生かしたい」という思いは本能として備え付けられたものだと思います。

ただ、年を取るにつれて、疑問が生じてきているのも確かです。丁度、昨晩のテレビ番組で自分の細胞を用いた再生医療技術が紹介されていました。神経鞘や血管、軟骨、肝臓などを自分の体から作り、それを移植してさまざまな病気や障害を治そうというものでした。既に幾つかは実用されているとのこと。コメンテーターは「この技術を使うと、ケガや病気になっても、体の部品を交換して治すことが可能になり、400年、500年と生きる時代が来るのではないでしょうか」と述べていました。これは脳が衰えないことが前提のような気がします。長生きしたいという思いの根底には、「自分」(その定義自体難しいですが、とりあえず、意識出来ている自分としましょう)がこの先もずっと変わらないことが前提でしょう。長生きすれば、ほぼ間違いなく認知症になるとなたら、不死を願うかどうか疑問です。究極的には脳さえも交換する時代が来るというのかもしれませんが、交換した脳は元々の「自分」を持ち続けているのでしょうか?個人的なかんがえですが、脳をコンピューターに例えるならば、故障した、古くなったといって、マザーボードを交換したり、記憶媒体(ハードディスク、SDD、なんでもいいですが)を交換するようにできるものなのでしょうか?昔であれば、コンピューターをrestore或いは recoveryすると、購入時の真っ新な状態にできますが、その後の手順としては、ソフトウェアをインストールし、データも退避先からアップロードし直したりといった手間をかければ、元の状態(使用していた時の状態)に戻すことが出来ますが、脳にそれが可能でしょうか?もしかしたら可能になるのかもしれません。その先は想像できませんが、そこから脳は発達を続けることが出来るのでしょうか?できなければ、いずれ行き詰まることになるでしょう。

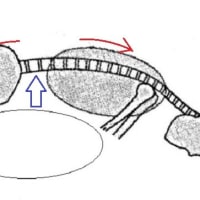

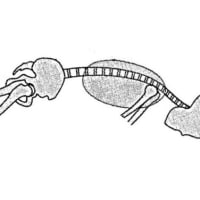

もしも、人間が数百年も生きるようになれば、生殖行為はしなくなるでしょう。生物は種の保存を目的に生殖行為をし、子孫を残すと考えます。その際に、雌雄がある場合には異なる遺伝子の組み合わせが出来ることで、将来の変化に適応する可能性を広げるのですが、個体がいつまでも生きる結果、生殖行為をしなくなれば、自分たちで遺伝子操作をして変異を起こすことで、様々な環境の変化に対応するしかありません。予測不可能な将来に備えて、自らの遺伝子操作をする、できるようになるのでしょうか?

上に述べた、年老いて悟ったわけではありませんが、やはり、生き物はいつか死ななければいけないと思うのです。個体は死にますが、DNAは生存しようと努力し続けるのです。子供のいない個体も社会に貢献することでDNAの生存に寄与するのだと思います。多くの生物では配偶者を得ることなく、働きアリ、働き蜂として生涯を終えます。それらも無意味ではないと思うのです。

本題から外れてしまいました。病気tの付き合い方ですが、病も身のうちですから、命を脅かす病気、激しい苦痛を伴う病気、色々ありますが、どれも永遠に続くものではありません。病気になったからと言って、何もできなくなるわけではありません。残された時間が少なくなっても、辛い症状があっても、できることはあります。「○○だけど、××が出来る」というところを目標にして病気と付き合うことを、患者さんには勧めています。

イチローや大谷翔平でなければ、野球をやる意味がないわけではありません。自分なりに人生を楽しむ道はあると考えます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます