1990年代以降、

よく耳にしたのがセカンドオピニオン。

診断および治療選択などについて、担当医とは別に、

ちがう医療機関の医師に求める「第2の意見」。

よく耳にしたのがセカンドオピニオン。

診断および治療選択などについて、担当医とは別に、

ちがう医療機関の医師に求める「第2の意見」。

ただ、日本ではあまり浸透しているとはいいがたい。

患者が医師に「モノ申す?」ことが、なかなかむずかしい

風潮があります。

患者が病気について知識を持つことを、極端にきらう

医師がいまも少なくありません。

医師がいまも少なくありません。

まず医療従事者の意識が変わらなければと、痛切に

感じているのは、わたしだけではないはず…。

感じているのは、わたしだけではないはず…。

☆

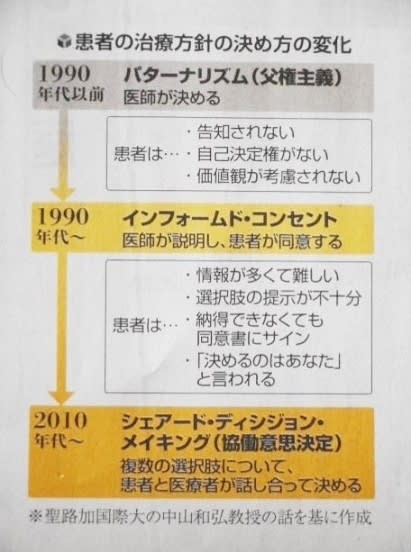

患者の治療方針の決め方の変化。

1990年代以前 パターナリズム(父権主義)

⇩

1990年代~ インフォームド・コンセント(説明と同意)

⇩

2010年代~ シェアード・ディシジョン・ メイキング

(協働意思決定)

☆

しかしながら、治療法を決定する際の、

医師と患者の関係は、この30年で変わりつつあります。

医師と患者の関係は、この30年で変わりつつあります。

1990年代以前は、パターナリズムが主流でした。

90年代に入り、インフォーム・ドコンセントが広まりましたが、

専門用語の多用などの課題が残されていました。

専門用語の多用などの課題が残されていました。

☆

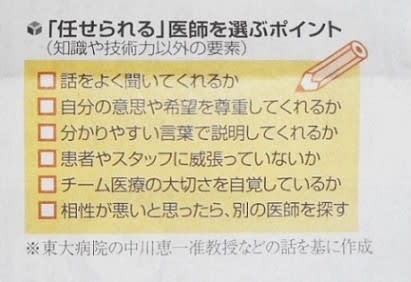

最善の治療、医師と探す。

患者が優先したいことや治療法、生活への影響など、

医師と共有し一緒に治療法を決める。

医師と共有し一緒に治療法を決める。

互いの関係は、対等なパートナー同志でなければならない。

患者の価値観に沿った治療法であれば、不安や迷いが

減り、後悔も少ないという。

図はいずれも読売新聞に掲載された

もので、文章も一部抜粋しています。

もので、文章も一部抜粋しています。

以上… 医療の意思決定について。

~読売新聞朝刊より~

~読売新聞朝刊より~

☆

いざという時のために、

終末期医療について、自分はどうしたいのか、

きちんと方針を示しておかなければと、常々思っている

のだけれど、未だに出来ていない。

終末期医療について、自分はどうしたいのか、

きちんと方針を示しておかなければと、常々思っている

のだけれど、未だに出来ていない。

あすのことは誰にもわからない…。

なるべく病院には行かない!と、思ってはいますが、いざと成ったらどうなるか解りません(笑)

たけしの・・・医療番組とか観てるとちゃんと病気を治せる医者は極一部で殆どの医者は行くだけ無駄!って思っちゃいます。

「無駄な延命治療はしない」。

これはわたしも同じです。ただ、ステージにもよりますが、

今は「がん」は治る病気なので、ケースバイケースかな…⁉

たとえ助かったとしても、生活の質が著しく低下するような

手術は、脚下します(笑)。

その時の年齢にもよりますが、早期発見で手術が比較的簡単で、

なおかつ後遺症もなく、ほぼ完治が見込まれるなら、手術もあり…⁉

う~ん、どうなのでしょう…。^_^;

「名医」なんて、ほんの一握りかもしれませんね!