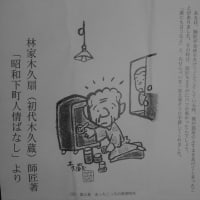

放屁論

放屁論

平賀源内は『放屁論』で屁の芸人について書いているそうだ。蜀山人が綴った『半日閑話』←clickにも屁の名人芸が出てくる。(『半日閑話』は、本文末に参考として掲載しました。興味のあるお方はご覧下さい) 柄谷行人←clickによれば、フランスにも「曲屁の名人」はいたらしい。それは医学的に「音楽肛門」と呼ばれていて、肛門内部の構造によって二つに分類されていたという。彼の『反文学論』を引用すると、

柄谷行人←clickによれば、フランスにも「曲屁の名人」はいたらしい。それは医学的に「音楽肛門」と呼ばれていて、肛門内部の構造によって二つに分類されていたという。彼の『反文学論』を引用すると、

《そんなことがらにおいてすら、彼らは、あくまでデカルト的なのである。デカルト的というのは、コギト(われ思う)以外をすべて延長として、したがってまた機械としてみる云々・・・》とある。 また安岡章太郎←clickも『放屁抄』(文学界)という作品を書いているそうだ。《安岡氏は何よりも「屁」に注目し、ヨーロッパ人とわれわれとでは、「屁についての観念、もしくは感覚が非常に異なっている」のではないかという。・・略・・安岡氏が引用している明治初年の新聞記事によれば、花嫁が思わずおならをしてしまったことから、次々と三人の男女が自殺してしまった事件がある。》(柄谷前掲)そうだ。

また安岡章太郎←clickも『放屁抄』(文学界)という作品を書いているそうだ。《安岡氏は何よりも「屁」に注目し、ヨーロッパ人とわれわれとでは、「屁についての観念、もしくは感覚が非常に異なっている」のではないかという。・・略・・安岡氏が引用している明治初年の新聞記事によれば、花嫁が思わずおならをしてしまったことから、次々と三人の男女が自殺してしまった事件がある。》(柄谷前掲)そうだ。

そこで小生は早速調べてみたら、確かにあった。以下[ ]内に紹介する。

[これも明治時代の話だが、屁のために3人も自殺したという記録がある。

江ノ島の漁師・松本作兵衛の娘である19歳のおとらが、片瀬の森田安次郎方に嫁入りをした。片瀬の寅次という人が媒酌人になったのだが、翌日、おとらがお礼のため寅次の家に出向き、寅次の女房おくめに挨拶をしようとしたとたん、ブゥーッと大きな屁を放ってしまった。この時、おくめが、よせばいいのに

「これは、これは、初めての挨拶に、何よりのお土産を……」

と嘲り笑ったものだから、おとらは〈これでは、親戚縁者に恥ずかしくて顔向けが出来ない〉という内容の遺書を残して、自殺をしてしまった。

これを知った安次郎はびっくり仰天。おとらの首と遺書を持って寅次の家に駆け込み、おくめにそれを見せた。彼女は大いに驚いて「私が余計なことを言ったばっかりに、花嫁を殺してしまった」と悩んで自殺をした。安次郎も「おくめさんを自殺に追い込んだのは自分の責任。寅次さんに申し訳ない」と身投げをしてしまった。

たった1発のオナラが、3人の命を奪ってしまったのである。]

(ご参考)

蜀山人が綴った『半日閑話』←clickの安永3年4月の條に、次のようなことが書いてある。

「此頃両国に屁を放る男を見せ物にす、霧降花咲男といふ。大に評判あり」同じ安永3年に、東武から曲屁福平という者が浪花にきて、道頓堀で屁の曲放りの興行をやって大当たりをしたという記録があるから、多分、霧降花咲男と曲屁福平は同一人物なのだろう。

さて、明治時代になってからも、放屁の名人が出現している。静岡県浜名郡というから、浜名湖のあたりだろう。製糸工場の社長で、名前は伊藤国太郎。世間から屁国先生と呼ばれていた。

この先生、トレーニングの前には、芋とかゴボウなどを多食して準備を整えるという徹底ぶり。こうして訓練をした結果、何時、どんな所でも自在に曲屁をすることが出来るようになったという。

彼のレパートリーは、次の通りだ。

〈イタチの一声啼き〉

ただの一発。この中に出来るかぎりの悪臭をこめる。音よりも臭気に重点を置いた曲屁だ。

〈蛇の蛙呑み〉

最初は蛙が悶え苦しむようにギャッ、ギャッ、ギャッと放ち、最後にキュッと蛇が呑み込む音。

〈すれ違い〉

美しい娘などとすれ違いざまに、ブーッと大きく放つ。若い女性をビックリさせるのが目的で、これは臭気よりも音が主である。

〈梯子屁〉

5段、7段、13段の3種類があり、例えば5段の場合、最初にブー、ブーと長いのを2発。これが縦木だ。続いて、5段の横木を短く5連発する。

〈ふくべ(瓢箪)〉

始めは大きく、中を小さくして、その後は最初よりも更に大きく放ち、最後は、ポンと栓をする。

〈梅の古木〉

大きいヤツをブーッとやって幹を作り、次に、やや細目で長いのを何回も放って小枝にする。最後は、短くて小さいのをプッ、プッと無数に散らして花と蕾を添えるのだ。」

屁も、ここまでくれば芸術である。