12月13日(月)ピエール=ロラン・エマール(Pf)

東京オペラシティコンサートホール タケミツメモリアル

【曲目】

1.バルトーク/4つの哀歌op.9a~第4番

2.リスト/巡礼の年第3年~「エステ荘の糸杉に寄せてー葬送歌第1」

3.メシアン/鳥のカタログ~「カオグロヒタキ」

4.リスト/巡礼の年第1年「スイス」~「オーベルマンの谷」

5.リスト/巡礼の年第3年~「エステ荘の噴水」

6.ラヴェル/鏡

【アンコール】

1. クルターグ/ピアノのための遊び第7巻より

2. バードウィッスル/HARRIDON CLOCKS

3.ブーレーズ/12のノタシオンより第9番~12番

4.ベンジャミン/ピアノフィギュアズ~第6,8,9,10番

5. メシアン/前奏曲集~軽快な数

6. カーター/マトリビュート

7. シェーンベルク/6つのピアノ曲Op.19

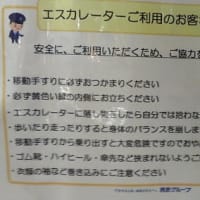

リサイタルの曲目をみると、どれも名曲かも知れないが、「エステ荘の噴水」と「鏡」のなかの「道化師の朝の歌」以外はかなりマイナー系。しかしエマールのピアノであればマイナーな曲たちの真価を明らかにしてくれるだけでなく、リサイタル全体からひとつの大きなメッセージを伝えてくれそう。会場内には「前半と後半の最後以外での曲間の拍手はしないように」という掲示があちこちに貼られ、アナウンスもあり、エマールのリサイタル全体に込めたコンセプトへの思いにも期待が高まる。

実際にリサイタルを聴いて、そこから僕がエマールから受け取ったメッセージは、万物に宿る命の美しさと強さ、そして、こうした美しさを感じることのできる人の感受性の奥深さ。曲名にもある鳥や蛾といった生き物だけでなく、樹木にも、水にも、鳴り渡る鐘の響きにさえ命の存在を感じずにはいられなかった。

そうした個々の命の存在だけでなく、表面で戯れるもの、中間で動きまわっているものと、底に流れているものが、それぞれに別々の表情を見せながらも、それらがひとつの秩序で有機的に関連しあって調和し、ひとつの命ある有機体の姿を示している。例えば「鳥のカタログ」では、鳥たちのさえずりとその背景の森のそよぎがひとつ命として呼吸し、「エステ荘の噴水」では、ほと走り出る水の粒の舞いと、たくさんの噴水の吹き出し口へ水を一斉に運ぶ大きな水の流れとが作り上げるハーモニー、或いは「洋上の小舟」での海面から海底まで何層もの水の動きが生み出す波のやり取りなど。

エマールは豊富で多彩なパレットからその場、その役にふさわしい色を選び、溢れるファンタジーを添えて音の絵に命を吹き込んで行く。エマールが持つ筆はどんな筆運びにも思いのままになるしなやかさを持ち、毛先は面相筆のように繊細だ。繊細さと強さを兼ね備えた筆運びは、細やかな水の戯れから、「オーベルマンの谷」のような、大自然に抱かれて抱く感動と揺るぎのない確信まで、無制限と思えるほどに広い表現の幅を持つ。そんな演奏に身を任せ、プログラム全体の大きな流れの中で、言いようのない充足感を味わった。

これだけで十分過ぎるほど満足したうえに、2年前のリサイタルのときと同様にコンテンポラリーの曲ばかりを次々と40分にも渡り7曲も披露。シェーンベルクやメシアンのようなコンテンポラリーの古典から、エリオット・カーターやブーレーズといった存命の現代音楽の巨匠、そして50代のジョージ・ベンジャミンまで、コンテンポラリーミュージックの一代絵巻を紹介するもうひとつのステージを実現した。

シェーンベルクの音楽の格調の高さを改めて感じた一方、その後の作曲家達のポップな感覚が弾けた音楽にも共鳴。バートウィッスルの曲の後半で執拗に鳴り響いた金属的なFの音?がいつまでも耳に残った。現代曲ばかりでこれほど会場を盛り上げてしまうのは、エマールならではの芸当だろう。マイナーなプログラムのせいか空席は目立ったが、その分熱心な聴衆が集まった会場は、最後にはスタンディングオヴェーションとなり、演奏者と聴衆とが一体となった素晴らしいリサイタルが実現した。

東京オペラシティコンサートホール タケミツメモリアル

【曲目】

1.バルトーク/4つの哀歌op.9a~第4番

2.リスト/巡礼の年第3年~「エステ荘の糸杉に寄せてー葬送歌第1」

3.メシアン/鳥のカタログ~「カオグロヒタキ」

4.リスト/巡礼の年第1年「スイス」~「オーベルマンの谷」

5.リスト/巡礼の年第3年~「エステ荘の噴水」

6.ラヴェル/鏡

【アンコール】

1. クルターグ/ピアノのための遊び第7巻より

2. バードウィッスル/HARRIDON CLOCKS

3.ブーレーズ/12のノタシオンより第9番~12番

4.ベンジャミン/ピアノフィギュアズ~第6,8,9,10番

5. メシアン/前奏曲集~軽快な数

6. カーター/マトリビュート

7. シェーンベルク/6つのピアノ曲Op.19

リサイタルの曲目をみると、どれも名曲かも知れないが、「エステ荘の噴水」と「鏡」のなかの「道化師の朝の歌」以外はかなりマイナー系。しかしエマールのピアノであればマイナーな曲たちの真価を明らかにしてくれるだけでなく、リサイタル全体からひとつの大きなメッセージを伝えてくれそう。会場内には「前半と後半の最後以外での曲間の拍手はしないように」という掲示があちこちに貼られ、アナウンスもあり、エマールのリサイタル全体に込めたコンセプトへの思いにも期待が高まる。

実際にリサイタルを聴いて、そこから僕がエマールから受け取ったメッセージは、万物に宿る命の美しさと強さ、そして、こうした美しさを感じることのできる人の感受性の奥深さ。曲名にもある鳥や蛾といった生き物だけでなく、樹木にも、水にも、鳴り渡る鐘の響きにさえ命の存在を感じずにはいられなかった。

そうした個々の命の存在だけでなく、表面で戯れるもの、中間で動きまわっているものと、底に流れているものが、それぞれに別々の表情を見せながらも、それらがひとつの秩序で有機的に関連しあって調和し、ひとつの命ある有機体の姿を示している。例えば「鳥のカタログ」では、鳥たちのさえずりとその背景の森のそよぎがひとつ命として呼吸し、「エステ荘の噴水」では、ほと走り出る水の粒の舞いと、たくさんの噴水の吹き出し口へ水を一斉に運ぶ大きな水の流れとが作り上げるハーモニー、或いは「洋上の小舟」での海面から海底まで何層もの水の動きが生み出す波のやり取りなど。

エマールは豊富で多彩なパレットからその場、その役にふさわしい色を選び、溢れるファンタジーを添えて音の絵に命を吹き込んで行く。エマールが持つ筆はどんな筆運びにも思いのままになるしなやかさを持ち、毛先は面相筆のように繊細だ。繊細さと強さを兼ね備えた筆運びは、細やかな水の戯れから、「オーベルマンの谷」のような、大自然に抱かれて抱く感動と揺るぎのない確信まで、無制限と思えるほどに広い表現の幅を持つ。そんな演奏に身を任せ、プログラム全体の大きな流れの中で、言いようのない充足感を味わった。

これだけで十分過ぎるほど満足したうえに、2年前のリサイタルのときと同様にコンテンポラリーの曲ばかりを次々と40分にも渡り7曲も披露。シェーンベルクやメシアンのようなコンテンポラリーの古典から、エリオット・カーターやブーレーズといった存命の現代音楽の巨匠、そして50代のジョージ・ベンジャミンまで、コンテンポラリーミュージックの一代絵巻を紹介するもうひとつのステージを実現した。

シェーンベルクの音楽の格調の高さを改めて感じた一方、その後の作曲家達のポップな感覚が弾けた音楽にも共鳴。バートウィッスルの曲の後半で執拗に鳴り響いた金属的なFの音?がいつまでも耳に残った。現代曲ばかりでこれほど会場を盛り上げてしまうのは、エマールならではの芸当だろう。マイナーなプログラムのせいか空席は目立ったが、その分熱心な聴衆が集まった会場は、最後にはスタンディングオヴェーションとなり、演奏者と聴衆とが一体となった素晴らしいリサイタルが実現した。