7月の沖縄の続き。

今回は出張のついでだったので、とりあえず延泊したものの遊ぶ内容はあまり考えていなかった。

レンタカーも借りず、那覇のまちをうろついたり、徒歩やバスで手軽に行けるミュージアムなどを見て楽しんだ。

そして地図を眺めていて見つけたこの福州園は、住宅街なので旅行客はあまり行かないであろう「久米」という

エリアにある。しかし「久米村(クニンダ)」と呼ばれたこのまちはかつて中国福建省から渡ってきた人々の

子孫が代々住んだところで、琉球の歴史の中で中国との関わりを今に伝える重要な地域なのだった。

那覇と福州(福建省の省都)は友好都市。沖縄の人々と福州の人々は長い歴史の中で密接な関係を築いてきた。

この福州園は那覇市政70周年記念及び友好都市締結10周年記念事業として1992(平成4)年に建設された。

福州市が基本設計、木造・石造物の加工及び技術指導を行い、福州産の資材を使用。総面積8500㎡もある

本格的な中国式庭園である。テーマパーク的なちゃちい施設と思うなかれ、一歩踏み入れるとここが沖縄か台湾か

中国かわからなくなるほど、お庭の造りも点在する建築物も造り込まれた、落ち着いた庭園なのだ。

園内外の壁にはいろんな形をした「漏窓」があって楽しい。

園内には大きな池があり、いろいろな塔や亭が点在している。一筆書きですべての園路を歩きたい。

中国の伝統に忠実に造られており、足下には小さな丸石を敷き詰めた「鋪地」と呼ばれる芸術的な敷石もある。

石も木も、南国で完成後30年も経てば自然としっくりなじんでくる。

この小石も中国産なのだろうか。

国際通りにはインバウンドをはじめたくさんの観光客が闊歩していたが、ここは数組の客しかおらず静か。

「桃花渓」に張り出した展望台「凌波楼」に腰かけると、鯉がうじゃうじゃと寄ってきた。

ふと見ると鯉のえさが売っていたので一袋買い、ほれほれと水面に投げると、集まった鯉たちは他の鯉より

前へ前へ我先にと、空中へ飛び上がらんばかり。大きな口をパクパクしながら水面に折り重なる鯉たちを見ていると

何かほっこりするのはなぜだろう。「我が我が」と本能むき出しの人間は醜いが、なぜ鯉だとかわいいのだろう(爆)

知春亭と名付けられた小亭は円錐形の瓦屋根が美しい。「すべて円満に」という思いが込められているとか。

天井を見上げると何とまぁ美しい!吸い込まれるようなこの装飾も木製に着色したもの。

手すりには蛾の装飾が!?鶴岡の新茶屋の大広間の装飾を思い出した。

「垂花門」をくぐりメインの欧冶池の方へ。大きな池の周りには人口の山や滝も造られており、池ごしに

対岸の建物を眺めては、一足ごとに変化してゆく風景を楽しむ。

・・・と、突然雨が降り出した。スコールだ!慌てて「冶山」に登山(笑)。山頂にある「冶亭」で

福州園全体を見下ろしながらしばし雨宿り。幸い5分ほどでぴたっと止んでくれた。

この冶山の中腹に滝があり滝裏へ回り込む小径もあるがスコールの後に岩の上を歩くのは危険なのでパス。。

福州園を出てまたふらふら公設市場付近まで行ってお昼を食べたあと、空港へ向かう前に、パレットくもじ内に

ある那覇市歴史博物館へ。

ちょうど、「絵図で探検 なはのまち」という展示をやっていて、地図や絵図がたくさん展示されていた。

興味深かったのは、「昭和のなは」と題された、戦前のまちなみを一部を復元したジオラマ。

私はこれまで何度も沖縄に来て、首里城やグスクなど琉球王朝時代の遺跡、ひめゆりの塔など戦争の悲劇の地、

基地やアメリカの雰囲気をまとったまち、本土資本が席巻した近年のロードサイドなど、いろいろな風景を

見てきたが、そういえば、戦争直前の那覇のまち、庶民の暮らしがどんなんだったか、あんまり知らなかったかも。

ジオラマを見ると、那覇市公会堂、那覇郵便局や山形屋沖縄支店など、本土にあったのと全く変わらないような

近代の洋風建築が沖縄にもたくさん建っていたようだ。実際の建物の写真も展示されていた。

それらの位置を現在の地図と重ねてあるのも興味深い。今の那覇の街割は戦争で焼け野原になったあと

区画されたので、当然もとのまちの痕跡は残っていないし道路の形は全然違っている。

いくつかの商店についての説明もあり、奈良出身者による雑貨店、鹿児島出身者による書店など、

多くの人が本土から沖縄へやって来て事業をしていたことが分かる。都心だけ見るならもしかすると

戦後よりも「本土っぽい」まちだったのかもしれない。

戦前の那覇の中心地は、現在の「東町」「西町」あたりで、戦後は軍港に近いため米軍に強制的に土地を

取り上げられ立入ることができなかったという。

「那覇市軍用地解放図」には、細かく区分けされたエリアごとに、解放された日付が書き込まれており、

数日ごとに少しずつ開放されていった様子が分かる。

米軍向けの食器を製造させるために壺屋がいち早く開放されたことで、壺屋周辺、国際通り周辺が早くに復興した。

「琉球貿易図屏風」(19世紀)がまた見ごたえがある。地形がデフォルメされているのも興味深いし、

こまごました人物が服装や持ち物、しぐさまでもいきいきと描かれている。

(屏風全体を撮るの忘れた。WEB上に図版を見つけた→こちら)。

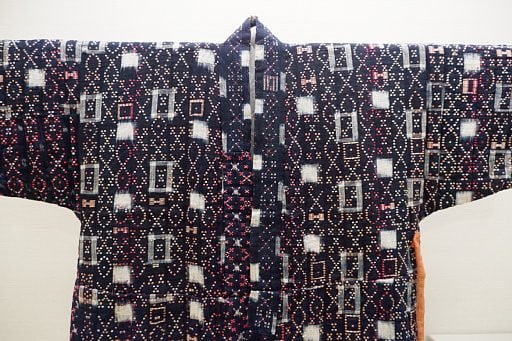

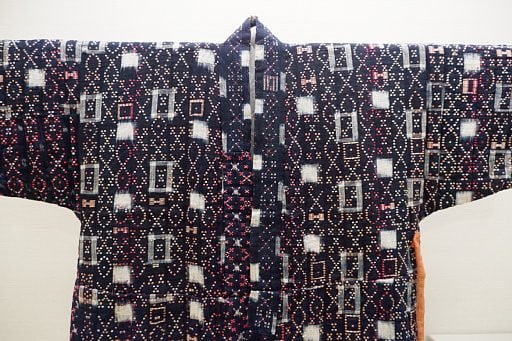

中にはこういう赤ずきんをかぶって踊る人が何人か描かれていて、ウォーリーを探せ!みたいに絵図の隅から隅まで

目を凝らして探すのも面白い。この人がいったいどういった人なのか、まだ謎らしい。

別室には、琉球国王の「玉冠(たまのおかんむり)」が展示されていたが、その美しいこと!

金、銀、桃色、赤、緑、黒、透明、の7種類の玉が取り付けられている。

これは忠実に再現した複製品であるので写真もOK。本物は国宝である。1996(平成8)年に、尚家第22代

当主から那覇市に寄贈されたとのこと。そんな話を聞くと琉球王朝の栄華がついこないだのように感じる。

那覇市歴史博物館はビルの中の3部屋のみのスペースで、さらっと見るだけなら15分ぐらいで見終わってしまう

だろうが、じっくり見ると面白く1時間半ほど滞在した。ここは県庁前駅からモノレールに乗る前に立ち寄れて、

時間ぎりぎりまで過ごせる恰好のスポット。とてもおすすめ!

今回はあまり動き回らずミュージアムをゆっくり見て回ることができて、沖縄をより深く知ることができたし

さらに興味がわいてきた。また沖縄に行こう。

おわり。

今回は出張のついでだったので、とりあえず延泊したものの遊ぶ内容はあまり考えていなかった。

レンタカーも借りず、那覇のまちをうろついたり、徒歩やバスで手軽に行けるミュージアムなどを見て楽しんだ。

そして地図を眺めていて見つけたこの福州園は、住宅街なので旅行客はあまり行かないであろう「久米」という

エリアにある。しかし「久米村(クニンダ)」と呼ばれたこのまちはかつて中国福建省から渡ってきた人々の

子孫が代々住んだところで、琉球の歴史の中で中国との関わりを今に伝える重要な地域なのだった。

那覇と福州(福建省の省都)は友好都市。沖縄の人々と福州の人々は長い歴史の中で密接な関係を築いてきた。

この福州園は那覇市政70周年記念及び友好都市締結10周年記念事業として1992(平成4)年に建設された。

福州市が基本設計、木造・石造物の加工及び技術指導を行い、福州産の資材を使用。総面積8500㎡もある

本格的な中国式庭園である。テーマパーク的なちゃちい施設と思うなかれ、一歩踏み入れるとここが沖縄か台湾か

中国かわからなくなるほど、お庭の造りも点在する建築物も造り込まれた、落ち着いた庭園なのだ。

園内外の壁にはいろんな形をした「漏窓」があって楽しい。

園内には大きな池があり、いろいろな塔や亭が点在している。一筆書きですべての園路を歩きたい。

中国の伝統に忠実に造られており、足下には小さな丸石を敷き詰めた「鋪地」と呼ばれる芸術的な敷石もある。

石も木も、南国で完成後30年も経てば自然としっくりなじんでくる。

この小石も中国産なのだろうか。

国際通りにはインバウンドをはじめたくさんの観光客が闊歩していたが、ここは数組の客しかおらず静か。

「桃花渓」に張り出した展望台「凌波楼」に腰かけると、鯉がうじゃうじゃと寄ってきた。

ふと見ると鯉のえさが売っていたので一袋買い、ほれほれと水面に投げると、集まった鯉たちは他の鯉より

前へ前へ我先にと、空中へ飛び上がらんばかり。大きな口をパクパクしながら水面に折り重なる鯉たちを見ていると

何かほっこりするのはなぜだろう。「我が我が」と本能むき出しの人間は醜いが、なぜ鯉だとかわいいのだろう(爆)

知春亭と名付けられた小亭は円錐形の瓦屋根が美しい。「すべて円満に」という思いが込められているとか。

天井を見上げると何とまぁ美しい!吸い込まれるようなこの装飾も木製に着色したもの。

手すりには蛾の装飾が!?鶴岡の新茶屋の大広間の装飾を思い出した。

「垂花門」をくぐりメインの欧冶池の方へ。大きな池の周りには人口の山や滝も造られており、池ごしに

対岸の建物を眺めては、一足ごとに変化してゆく風景を楽しむ。

・・・と、突然雨が降り出した。スコールだ!慌てて「冶山」に登山(笑)。山頂にある「冶亭」で

福州園全体を見下ろしながらしばし雨宿り。幸い5分ほどでぴたっと止んでくれた。

この冶山の中腹に滝があり滝裏へ回り込む小径もあるがスコールの後に岩の上を歩くのは危険なのでパス。。

福州園を出てまたふらふら公設市場付近まで行ってお昼を食べたあと、空港へ向かう前に、パレットくもじ内に

ある那覇市歴史博物館へ。

ちょうど、「絵図で探検 なはのまち」という展示をやっていて、地図や絵図がたくさん展示されていた。

興味深かったのは、「昭和のなは」と題された、戦前のまちなみを一部を復元したジオラマ。

私はこれまで何度も沖縄に来て、首里城やグスクなど琉球王朝時代の遺跡、ひめゆりの塔など戦争の悲劇の地、

基地やアメリカの雰囲気をまとったまち、本土資本が席巻した近年のロードサイドなど、いろいろな風景を

見てきたが、そういえば、戦争直前の那覇のまち、庶民の暮らしがどんなんだったか、あんまり知らなかったかも。

ジオラマを見ると、那覇市公会堂、那覇郵便局や山形屋沖縄支店など、本土にあったのと全く変わらないような

近代の洋風建築が沖縄にもたくさん建っていたようだ。実際の建物の写真も展示されていた。

それらの位置を現在の地図と重ねてあるのも興味深い。今の那覇の街割は戦争で焼け野原になったあと

区画されたので、当然もとのまちの痕跡は残っていないし道路の形は全然違っている。

いくつかの商店についての説明もあり、奈良出身者による雑貨店、鹿児島出身者による書店など、

多くの人が本土から沖縄へやって来て事業をしていたことが分かる。都心だけ見るならもしかすると

戦後よりも「本土っぽい」まちだったのかもしれない。

戦前の那覇の中心地は、現在の「東町」「西町」あたりで、戦後は軍港に近いため米軍に強制的に土地を

取り上げられ立入ることができなかったという。

「那覇市軍用地解放図」には、細かく区分けされたエリアごとに、解放された日付が書き込まれており、

数日ごとに少しずつ開放されていった様子が分かる。

米軍向けの食器を製造させるために壺屋がいち早く開放されたことで、壺屋周辺、国際通り周辺が早くに復興した。

「琉球貿易図屏風」(19世紀)がまた見ごたえがある。地形がデフォルメされているのも興味深いし、

こまごました人物が服装や持ち物、しぐさまでもいきいきと描かれている。

(屏風全体を撮るの忘れた。WEB上に図版を見つけた→こちら)。

中にはこういう赤ずきんをかぶって踊る人が何人か描かれていて、ウォーリーを探せ!みたいに絵図の隅から隅まで

目を凝らして探すのも面白い。この人がいったいどういった人なのか、まだ謎らしい。

別室には、琉球国王の「玉冠(たまのおかんむり)」が展示されていたが、その美しいこと!

金、銀、桃色、赤、緑、黒、透明、の7種類の玉が取り付けられている。

これは忠実に再現した複製品であるので写真もOK。本物は国宝である。1996(平成8)年に、尚家第22代

当主から那覇市に寄贈されたとのこと。そんな話を聞くと琉球王朝の栄華がついこないだのように感じる。

那覇市歴史博物館はビルの中の3部屋のみのスペースで、さらっと見るだけなら15分ぐらいで見終わってしまう

だろうが、じっくり見ると面白く1時間半ほど滞在した。ここは県庁前駅からモノレールに乗る前に立ち寄れて、

時間ぎりぎりまで過ごせる恰好のスポット。とてもおすすめ!

今回はあまり動き回らずミュージアムをゆっくり見て回ることができて、沖縄をより深く知ることができたし

さらに興味がわいてきた。また沖縄に行こう。

おわり。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます