2019年夏の新潟の続き。

北方文化博物館(豪農の館/旧伊藤文吉邸)から戻ってきた。1時で予約の鍋茶屋のランチまで少し時間があるので

木揚場教会を見に行こう。

縦長窓が並ぶ洋風な外観で、入口のひさしを支える細い円柱とその奥に見える入口上の半円形の窓が気になるが、

ペタッとした壁の二階建ての建物は古いのか新しいのかよく分からない感じ。。。

近づいてみると、円柱の柱頭はカクカクのイオニア式っぽいデザイン。入口まわりは石造風の意匠が見える。

人がいたので、見学させてもらえるかと声をかけたら快く入れて頂けた。

一歩内部に足を踏み入れてびっくり!!洋館もどきの外観と、教会という名からキリスト教会だと思っていたら、仏教の教会!?

板の間に畳が並べられているが、天井は格天井でなく板が貼られたフラットな天井。照明の中心飾りの跡も見える。

部屋の中央に立つ4本の円柱は社寺建築に特徴的な虹梁(?)を支えているが、柱、梁ともにペンキで白く塗られ

お寺なのか洋館なのか・・・ほんとに風変わりな建物だな。。

振り返ると半円形の窓。

しかし奥の一段上がった内陣には扉がついていて、仏壇のようなところにご本尊が鎮座していた。

見上げると壁の一部がこんな漆喰レリーフだった。唐草のレリーフは完全に洋風のデザインだが、なんかたどたどしい感じが残る。

足元を見ると、段差の部分が真鍮(?)張りになっていて、青海波の模様と花菱の模様が彫られていた。

肖像画が掲げられていたこの人こそ、この木揚場教会の創立者、坂井若利氏。

京都の東本願寺の御影堂と阿弥陀堂の両堂は1864(元治元)年に起こった禁門の変で焼失してしまったため、

明治初期に再建が進められ、日本海側を中心に全国32の港町に、用材を集積し京都へ運搬する業務を行う拠点となる

「木揚場」が設けられた。新潟港木揚場は1881(明治14)年に開場したが、その土地と建物を寄付し、

木揚場の運営に尽力したのが廻船問屋を営む坂井若利であった。

木揚場は東本願寺直轄の「説教場」としても機能した。銅銭を鋳直した阿弥陀如来立像が本尊として据えられ、徐々に

寺院らしく整えられたのだとか。

当初の建物は残念ながら1908(明治41)年の新潟大火で焼失、現在の建物は1926(大正15)年に完成した、

前半分が洋風、後ろ半分が和風という、独特なスタイルの建物である。

・・・とか説明しながら実は、私は後ろの和風部分を見損ねているのだ(汗)。ついつい長居してしまい、急いでランチに

向かったので振り返って見なかった。。。WEB上の写真を見ると、寺院らしい入母屋の大屋根に箱型の洋館が

ドッキングした本当にユニークな外観だった。あぁしまったな。。

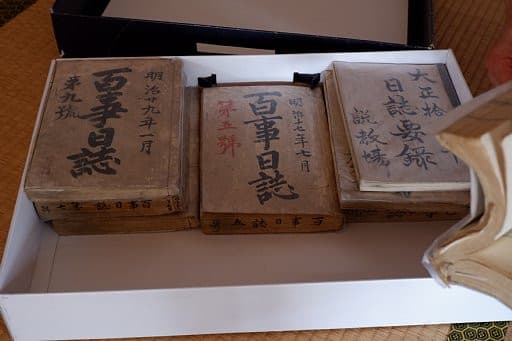

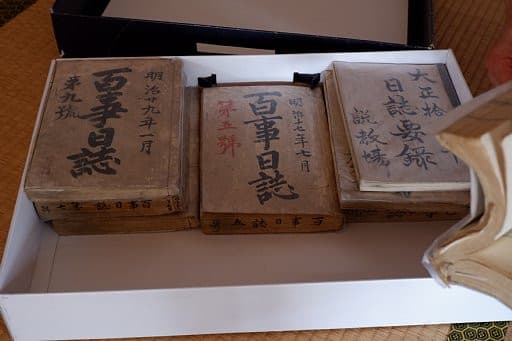

招き入れて下さった女性がいろいろ説明下さり、当時の日誌なども見せて頂いた。明治十七年七月 第五号、などと

書かれた帳簿が大切に保管されている。

「献木之証印」「木揚場」などの焼印も見せて頂く。京都へ送る木材に焼き付けたのだな。とても貴重な資料。

堂内の片隅に2階へ上がる階段があった。

途中必ず頭を打つような造りになっているので(笑)、途中で改変されたのかも知れない。

おそらく元は直線で急勾配すぎる階段だったのだろう。

おぉ~~っ!道場として造られた2階は室内に柱が一本もない大空間。ダンスホールみたいだな!!

外から見ても中にこんな広い空間があるとは思えなかったな!床を少しかさ上げしたといい、そのせいで若干天井が低く感じる。

風変わりな建物や、貴重な資料を拝見しながら聞く木揚場の話など興味深く、ちょっと覗くだけのつもりだったのに

ゆっくりしてしまった。ありがとうございました!

続く。

北方文化博物館(豪農の館/旧伊藤文吉邸)から戻ってきた。1時で予約の鍋茶屋のランチまで少し時間があるので

木揚場教会を見に行こう。

縦長窓が並ぶ洋風な外観で、入口のひさしを支える細い円柱とその奥に見える入口上の半円形の窓が気になるが、

ペタッとした壁の二階建ての建物は古いのか新しいのかよく分からない感じ。。。

近づいてみると、円柱の柱頭はカクカクのイオニア式っぽいデザイン。入口まわりは石造風の意匠が見える。

人がいたので、見学させてもらえるかと声をかけたら快く入れて頂けた。

一歩内部に足を踏み入れてびっくり!!洋館もどきの外観と、教会という名からキリスト教会だと思っていたら、仏教の教会!?

板の間に畳が並べられているが、天井は格天井でなく板が貼られたフラットな天井。照明の中心飾りの跡も見える。

部屋の中央に立つ4本の円柱は社寺建築に特徴的な虹梁(?)を支えているが、柱、梁ともにペンキで白く塗られ

お寺なのか洋館なのか・・・ほんとに風変わりな建物だな。。

振り返ると半円形の窓。

しかし奥の一段上がった内陣には扉がついていて、仏壇のようなところにご本尊が鎮座していた。

見上げると壁の一部がこんな漆喰レリーフだった。唐草のレリーフは完全に洋風のデザインだが、なんかたどたどしい感じが残る。

足元を見ると、段差の部分が真鍮(?)張りになっていて、青海波の模様と花菱の模様が彫られていた。

肖像画が掲げられていたこの人こそ、この木揚場教会の創立者、坂井若利氏。

京都の東本願寺の御影堂と阿弥陀堂の両堂は1864(元治元)年に起こった禁門の変で焼失してしまったため、

明治初期に再建が進められ、日本海側を中心に全国32の港町に、用材を集積し京都へ運搬する業務を行う拠点となる

「木揚場」が設けられた。新潟港木揚場は1881(明治14)年に開場したが、その土地と建物を寄付し、

木揚場の運営に尽力したのが廻船問屋を営む坂井若利であった。

木揚場は東本願寺直轄の「説教場」としても機能した。銅銭を鋳直した阿弥陀如来立像が本尊として据えられ、徐々に

寺院らしく整えられたのだとか。

当初の建物は残念ながら1908(明治41)年の新潟大火で焼失、現在の建物は1926(大正15)年に完成した、

前半分が洋風、後ろ半分が和風という、独特なスタイルの建物である。

・・・とか説明しながら実は、私は後ろの和風部分を見損ねているのだ(汗)。ついつい長居してしまい、急いでランチに

向かったので振り返って見なかった。。。WEB上の写真を見ると、寺院らしい入母屋の大屋根に箱型の洋館が

ドッキングした本当にユニークな外観だった。あぁしまったな。。

招き入れて下さった女性がいろいろ説明下さり、当時の日誌なども見せて頂いた。明治十七年七月 第五号、などと

書かれた帳簿が大切に保管されている。

「献木之証印」「木揚場」などの焼印も見せて頂く。京都へ送る木材に焼き付けたのだな。とても貴重な資料。

堂内の片隅に2階へ上がる階段があった。

途中必ず頭を打つような造りになっているので(笑)、途中で改変されたのかも知れない。

おそらく元は直線で急勾配すぎる階段だったのだろう。

おぉ~~っ!道場として造られた2階は室内に柱が一本もない大空間。ダンスホールみたいだな!!

外から見ても中にこんな広い空間があるとは思えなかったな!床を少しかさ上げしたといい、そのせいで若干天井が低く感じる。

風変わりな建物や、貴重な資料を拝見しながら聞く木揚場の話など興味深く、ちょっと覗くだけのつもりだったのに

ゆっくりしてしまった。ありがとうございました!

続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます