2019年秋の富山からの続き。

加賀温泉で途中下車。駅前でまたカーシェアを借りて15分ほど走り、九谷焼窯跡展示館へやって来た。

ここは2000(平成12)年まで九谷焼の窯元として使用していたところであり、工房や現存最古の九谷焼の窯、

そして九谷焼の歴史を物語る古い窯跡遺跡が公開されている。

敷地内には3つの展示建物がある。工房の方はちょっとお客で混んでいるので、まずはこちらの斜面に建つ

黒い板壁の「窯小屋」に入ってみよう。

おっ、これは!九谷焼の照明器具だな。さすが~~!光が透過しないのでちょっと暗そうだけど。。

建屋の中には登り窯が丸ごと残っていた。1935(昭和13)年に作られた、九谷焼としては現存最古の窯で、

昭和40年ごろまで使われていたもの。

1300度もの高温で三昼夜かけて白磁、青磁、染付などの磁器を焼き上げた。1回で約1000個の製品を

焼いたという。

登り窯は一番下で火を焚いて下から上へと炎とガスが上っていく構造になっており、一番上に煙突がある。

この窯では煙出し部分が消失している以外ほぼ当時のままで、状態もよさそうだ。

焚き口の上には祭壇のようなスペースが。火は生き物と言われるし、レンガを積んだ手作りの窯で火を完全に

制御することはなかなか困難だ。ベストを尽くし、最後は神頼みだったのだろう。

こちらは色絵付用の「錦窯」。本焼き後の白磁の上にカラフルな絵具で上絵付けし、それを定着させるために

800~900度で焼いた窯だ。九谷焼では緑、黄、紫、紺青、赤の五色が使われた。

これは復元されたもので、今も年に1~2回使用しているという。

そしてこちらが発掘された九谷焼の窯跡である。遺跡全体を覆うこの建物は単なるプレハブではなく、建築家

内藤廣氏の設計でクールな展示室として建てられている。

九谷焼はいったん滅びている。江戸時代前期に山中温泉の奥九谷村で60年間焼かれていたものが「古九谷焼」と

呼ばれ、江戸時代後期になって豊田(吉田屋)伝右衛門が復活に成功した以降のものは「再興九谷」と呼ばれる。

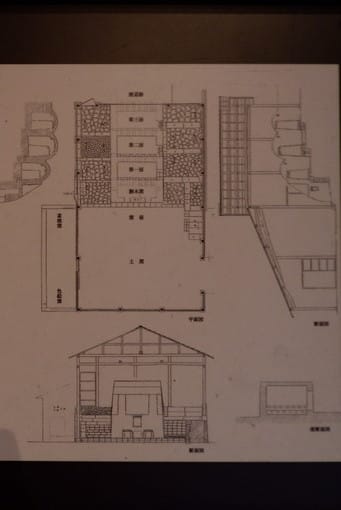

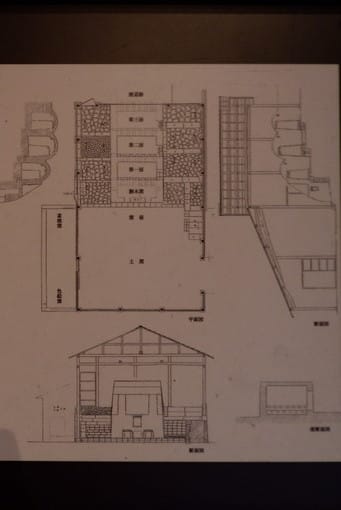

ここは、1826(文政9)年に吉田屋が築いた、再興九谷の登り窯の窯跡遺跡で、上部構造はなくなっており

基礎と床面だけが残っている。さっき見た窯よりも大きそうだな。

当初4房の焼成室と1本の煙突からなる連房式登り窯だったが、明治時代には6房に増築されたようだ。

窯跡の斜面を眺めながら建物内の階段を上り、一番上から遺跡全体を見下ろすと壮観だ!ピラミッドかマチュピチュか

または鉱山の選鉱場跡みたいじゃない!?

再興九谷の歴史を語る遺跡として、国の史跡に指定されている。

さて、工房の方を見学しよう。

この赤瓦葺きの建物は江戸時代の民家を明治30年代に現在地に移築したものと推定されている。

九谷焼窯元の社屋や住居兼工房として2000(平成12)年まで使われて来たため、内部は大幅に改築されており、

当初の間取りを知ることは困難という。

入口を入ったところから作業スペースが、ロクロ場、乾燥場、ハガシ場、絵付場、店の間、と縦一列に並んでいる。

九谷焼では1つの工房の中で各製作工程がひと続きで行われたのだ。

ケースの中には使われていた道具類が展示されていた。

原料の陶石。磁器は石を砕いたものを原料として使う。

器の形にあわせたヘラなど、陶芸教室で使っているものと変わらない。

これは冬の寒い時にロクロ作業をするのに水を暖めるために使われた風炉。

手は暖めたとしても断熱材も入っていないこういう建物の中にいるだけでも寒かっただろうな。。。

絵付場。

色見本がかわいい!!わざわざ火鉢のミニチュアみたいな立体を作ってそれらしい絵付けをしてある。

こちらの色絵の色見本もまたカワイイ!!このままブローチか何かになりそうじゃない!?

続く。

加賀温泉で途中下車。駅前でまたカーシェアを借りて15分ほど走り、九谷焼窯跡展示館へやって来た。

ここは2000(平成12)年まで九谷焼の窯元として使用していたところであり、工房や現存最古の九谷焼の窯、

そして九谷焼の歴史を物語る古い窯跡遺跡が公開されている。

敷地内には3つの展示建物がある。工房の方はちょっとお客で混んでいるので、まずはこちらの斜面に建つ

黒い板壁の「窯小屋」に入ってみよう。

おっ、これは!九谷焼の照明器具だな。さすが~~!光が透過しないのでちょっと暗そうだけど。。

建屋の中には登り窯が丸ごと残っていた。1935(昭和13)年に作られた、九谷焼としては現存最古の窯で、

昭和40年ごろまで使われていたもの。

1300度もの高温で三昼夜かけて白磁、青磁、染付などの磁器を焼き上げた。1回で約1000個の製品を

焼いたという。

登り窯は一番下で火を焚いて下から上へと炎とガスが上っていく構造になっており、一番上に煙突がある。

この窯では煙出し部分が消失している以外ほぼ当時のままで、状態もよさそうだ。

焚き口の上には祭壇のようなスペースが。火は生き物と言われるし、レンガを積んだ手作りの窯で火を完全に

制御することはなかなか困難だ。ベストを尽くし、最後は神頼みだったのだろう。

こちらは色絵付用の「錦窯」。本焼き後の白磁の上にカラフルな絵具で上絵付けし、それを定着させるために

800~900度で焼いた窯だ。九谷焼では緑、黄、紫、紺青、赤の五色が使われた。

これは復元されたもので、今も年に1~2回使用しているという。

そしてこちらが発掘された九谷焼の窯跡である。遺跡全体を覆うこの建物は単なるプレハブではなく、建築家

内藤廣氏の設計でクールな展示室として建てられている。

九谷焼はいったん滅びている。江戸時代前期に山中温泉の奥九谷村で60年間焼かれていたものが「古九谷焼」と

呼ばれ、江戸時代後期になって豊田(吉田屋)伝右衛門が復活に成功した以降のものは「再興九谷」と呼ばれる。

ここは、1826(文政9)年に吉田屋が築いた、再興九谷の登り窯の窯跡遺跡で、上部構造はなくなっており

基礎と床面だけが残っている。さっき見た窯よりも大きそうだな。

当初4房の焼成室と1本の煙突からなる連房式登り窯だったが、明治時代には6房に増築されたようだ。

窯跡の斜面を眺めながら建物内の階段を上り、一番上から遺跡全体を見下ろすと壮観だ!ピラミッドかマチュピチュか

または鉱山の選鉱場跡みたいじゃない!?

再興九谷の歴史を語る遺跡として、国の史跡に指定されている。

さて、工房の方を見学しよう。

この赤瓦葺きの建物は江戸時代の民家を明治30年代に現在地に移築したものと推定されている。

九谷焼窯元の社屋や住居兼工房として2000(平成12)年まで使われて来たため、内部は大幅に改築されており、

当初の間取りを知ることは困難という。

入口を入ったところから作業スペースが、ロクロ場、乾燥場、ハガシ場、絵付場、店の間、と縦一列に並んでいる。

九谷焼では1つの工房の中で各製作工程がひと続きで行われたのだ。

ケースの中には使われていた道具類が展示されていた。

原料の陶石。磁器は石を砕いたものを原料として使う。

器の形にあわせたヘラなど、陶芸教室で使っているものと変わらない。

これは冬の寒い時にロクロ作業をするのに水を暖めるために使われた風炉。

手は暖めたとしても断熱材も入っていないこういう建物の中にいるだけでも寒かっただろうな。。。

絵付場。

色見本がかわいい!!わざわざ火鉢のミニチュアみたいな立体を作ってそれらしい絵付けをしてある。

こちらの色絵の色見本もまたカワイイ!!このままブローチか何かになりそうじゃない!?

続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます