11月11日 活き活きクラブの年間行事計画の一つ「床もみじの宝徳寺と桐生織物記念館に行ってきました。今回の参加者は24名。

先ずは桐生織物記念館へ、

1300年の歴史を持ち日本を代表し伝統的工芸品の指定を受けている桐生織。1934年(昭和9年)に建てられた桐生織物記念館は、「織都」の別称を持つ桐生の隆昌をいまに伝える象徴的な建築物として、1997年(平成9年)5月に国の登録有形文化財に指定されています。

桐生織物記念外観。木造2階建て瓦ぶきでそのころに流行したスクラッチタイルが張りめぐらされています。屋根には青緑色の洋瓦を用い、2階の旧大広間にはステンドグラスが入ったモダンな造りとなっています。

係りの方から桐生絹織物の歴史の説明を聞く。

係りの方から桐生絹織物の歴史の説明を聞く。

2階は資料展示室になっており、かつて桐生で使われていた貴重な織機をはじめ、さまざまな資料やパネルで桐生織物をやさしく解説しています。

2階は資料展示室になっており、かつて桐生で使われていた貴重な織機をはじめ、さまざまな資料やパネルで桐生織物をやさしく解説しています。

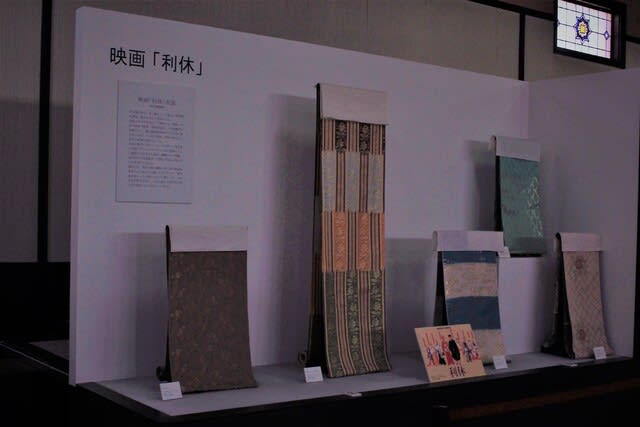

映画「利休」使用された衣装も。

映画「利休」使用された衣装も。

陳列場。窓はステンドグラスが使用され、モダンな造りとなっている。

陳列場。窓はステンドグラスが使用され、モダンな造りとなっている。

伝統的工芸品「桐生織」七つの技法。桐生織には、御召織(おめしおり)、緯錦織(よこにしきおり)、経錦織(たてにしきおり)、風通織(ふうつうおり)、浮経織(うきたており)、経絣紋織(たてかすりもんおり)、綟り織(もじりおり)の七技法があり、桐生織伝統工芸士会によって技術の継承がなされている 。

伝統的工芸品「桐生織」七つの技法。桐生織には、御召織(おめしおり)、緯錦織(よこにしきおり)、経錦織(たてにしきおり)、風通織(ふうつうおり)、浮経織(うきたており)、経絣紋織(たてかすりもんおり)、綟り織(もじりおり)の七技法があり、桐生織伝統工芸士会によって技術の継承がなされている 。

1階の物販コーナー

1階の物販コーナー

織物記念館見学のあと、昼食前に食事処の近くにある高津戸峡の紅葉が見頃だと云うことで 立ち寄ることに。

織物記念館見学のあと、昼食前に食事処の近くにある高津戸峡の紅葉が見頃だと云うことで 立ち寄ることに。

腹ごしらえが済んで、今回のメインの見どころ「床もみじの宝徳寺」へ向かう。

宝徳寺は臨済宗大本山建長寺第73世仏印大光禅師を開山として、桐生地域の領主であった、桐生佐野正綱公の開基により室町時代の宝徳年間 (1450年頃)に創建された禅寺です。

腹ごしらえが済んで、今回のメインの見どころ「床もみじの宝徳寺」へ向かう。

宝徳寺は臨済宗大本山建長寺第73世仏印大光禅師を開山として、桐生地域の領主であった、桐生佐野正綱公の開基により室町時代の宝徳年間 (1450年頃)に創建された禅寺です。

床もみじ

床もみじ

右側の襖に描かれている龍の画も床に映り込み、美しい“双龍”が出現!

作者は、宝徳寺の本山である「鎌倉建長寺」の襖絵(非公開)でも知られる白浪(はくろう)画伯。

右側の襖に描かれている龍の画も床に映り込み、美しい“双龍”が出現!

作者は、宝徳寺の本山である「鎌倉建長寺」の襖絵(非公開)でも知られる白浪(はくろう)画伯。

原爆の残り火「平和の火」。

本堂の拝観入口に広島原爆の残り火から分火された「平和の火」が灯っています。

宝徳寺戦後70周年記念事業として2015年8月6日(広島原爆忌)に、八女市で保存されている灯火を宝徳寺に分火して貰ったもの。

原爆の残り火「平和の火」。

本堂の拝観入口に広島原爆の残り火から分火された「平和の火」が灯っています。

宝徳寺戦後70周年記念事業として2015年8月6日(広島原爆忌)に、八女市で保存されている灯火を宝徳寺に分火して貰ったもの。

枯山水(石庭)。枯山水とは、水がなく石と砂に植樹で造られた庭園。

枯山水(石庭)。枯山水とは、水がなく石と砂に植樹で造られた庭園。

お地蔵さん。宝徳寺のイラスト御朱印のモチーフとなっている「お地蔵さん」が境内に点在。この地蔵を探すことを楽しんでいる若い女性が何人もいるとか。

お地蔵さん。宝徳寺のイラスト御朱印のモチーフとなっている「お地蔵さん」が境内に点在。この地蔵を探すことを楽しんでいる若い女性が何人もいるとか。

池泉庭園(ちせんていえん)。丸みを帯びた巨石の集団石組による池泉庭園が造られている。日本庭園で最も多い様式。池泉庭園(ちせんていえん)とは、自然の景色を凝縮して創られる庭園の様式で、山があり川があり海がある庭です。池泉庭園には「水」という要素が取り入れられているのが特徴です。

池泉庭園(ちせんていえん)。丸みを帯びた巨石の集団石組による池泉庭園が造られている。日本庭園で最も多い様式。池泉庭園(ちせんていえん)とは、自然の景色を凝縮して創られる庭園の様式で、山があり川があり海がある庭です。池泉庭園には「水」という要素が取り入れられているのが特徴です。

枯山水 。生垣(いけがき)に囲まれた敷地に飛石で苑路(えんじ)が造られ周遊できる。

枯山水 。生垣(いけがき)に囲まれた敷地に飛石で苑路(えんじ)が造られ周遊できる。

境内の通路にはたくさんの菊の花が。

境内の通路にはたくさんの菊の花が。

本堂。右のもみじが本堂の床に映り込んでいます。本堂の左の方に、床もみじを鑑賞している人影が見られます。

本堂。右のもみじが本堂の床に映り込んでいます。本堂の左の方に、床もみじを鑑賞している人影が見られます。

石垣のお地蔵さんが見送ってくれました。

石垣のお地蔵さんが見送ってくれました。

集合写真

集合写真

余談:桐生市という市名の由来は、元来この地方が山間部にあるため朝夕霧の発生が多かったので霧生の名が転化したものといわれ、また、桐の木が良く生えるので桐生の名が生まれたと言われています。この桐生市を中心としたのが桐生織物産地です。

余談:桐生市という市名の由来は、元来この地方が山間部にあるため朝夕霧の発生が多かったので霧生の名が転化したものといわれ、また、桐の木が良く生えるので桐生の名が生まれたと言われています。この桐生市を中心としたのが桐生織物産地です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます