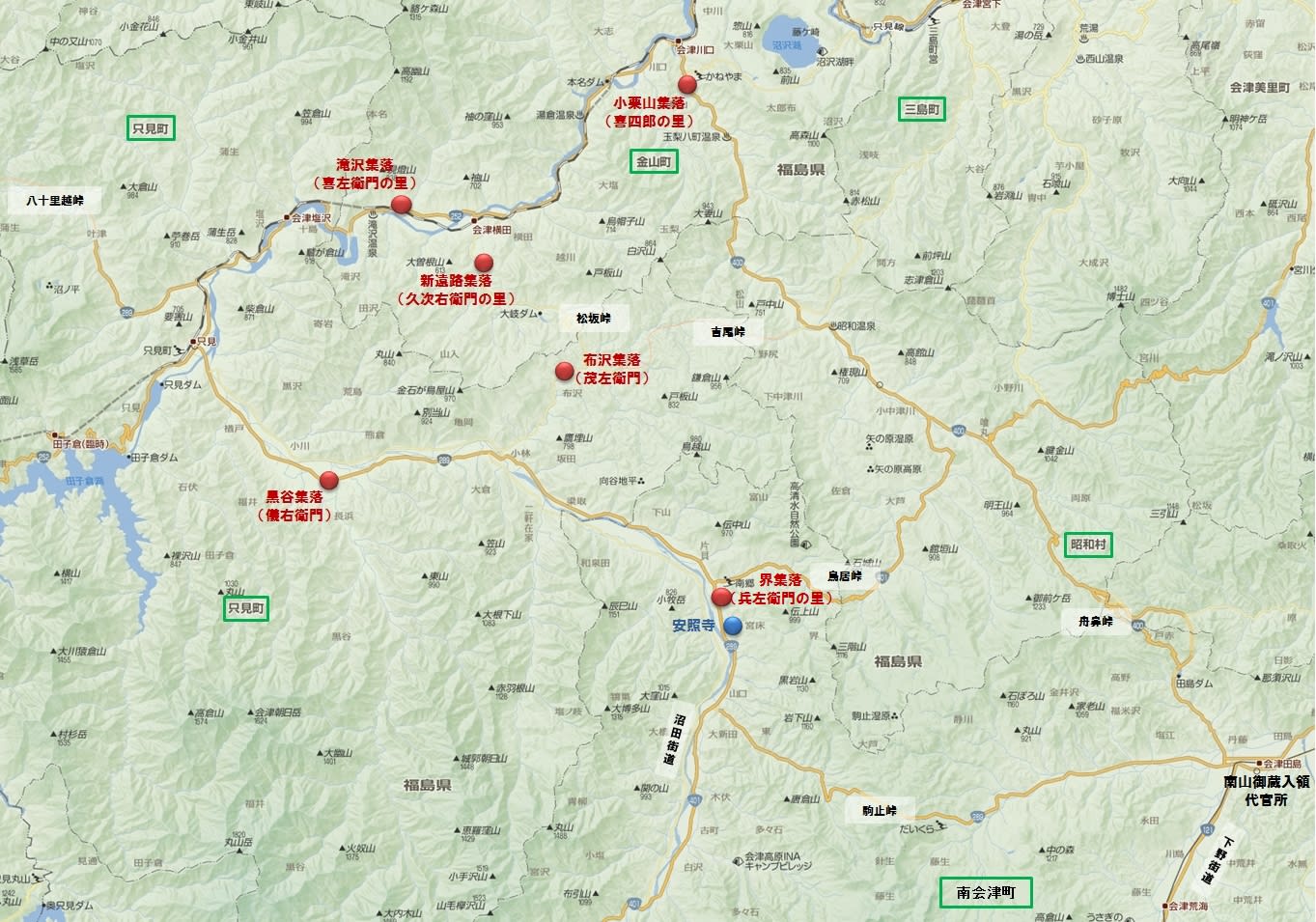

〝南山六義民の見た風景〟を辿っていて意外に感じたのが、明らかな閉塞感に包まれた集落は小栗山集落と新遠路集落。あとの4集落は開放感があり比較的いい雰囲気

。また、文献を紐解いていても水呑み百姓の大一揆とは違って、読み書きが出来て理性的な名主層が力を合わせての行動であったことが垣間見え、テレビの短絡的な時代劇を連想すると見誤ります。

。また、文献を紐解いていても水呑み百姓の大一揆とは違って、読み書きが出来て理性的な名主層が力を合わせての行動であったことが垣間見え、テレビの短絡的な時代劇を連想すると見誤ります。ただ残念なのが、当時の記録が圧倒的に少ないこと。名主兵左衛門の記録は貴重な拠りどころとして、それを補う別の古文書や代官側の記録が少ないような気がします。まだまだ発掘途上で、それを専門とする方々にぜひとも頑張っていただきたいところ

さて、いろいろと文献をあさっていて、書きそびれた記事を2つほど綴って終わりとしたいと思います。

まずひとつ、南山六義民の見た風景を辿っていて、名前の不思議に立ち止まる

まずひとつ、南山六義民の見た風景を辿っていて、名前の不思議に立ち止まる

江戸への直訴先発隊15人と後発隊18人。彼らの名前の内、「衛門」とつくのが26人。「兵衛」とつくのが5人。そして喜四郎のように「郎」とつくのが2人。

調べてみると「衛門」と「兵衛」は平安時代の官職の呼び名で、衛門府には左衛門府と右衛門府の二つが置かれ門の警備を担っており、また兵衛府は皇室の護衛を担っていました。

これらの呼び名はやがて武家に広まり、江戸時代に入る頃には大衆化し、多少なりとも格を重んじた地域の有力者たちは、幼少名「儀助」を成人を迎えたら「儀右衛門」というように付けていったのでしょう。

●○ 儀右衛門の出身地「黒谷集落」 ○●

もしかすると兄弟で右と左を交互に付けて、兄の孫右衛門が右だから弟は左で茂左衛門!と付け替えていたのかも

いずれにしても、名前に「衛門」や「兵衛」と付く農民は中流階級以上であったと推察されます。

●○ 孫右衛門と茂左衛門の出身地「布沢集落」 ○●

そのような〝格〟に届かなかった一般的な農民は、成人後に改名せず「助」や「郎」に留まっていた!?

江戸への直訴33人の内、「郎」とつくのは喜四郎と川島集落の長四郎。この二人は俗に言う水呑み百姓でありながら、志高く、直訴メンバーとして奮闘していたのでしょう。

長四郎も後に義民と評されたかもしれませんでしたが、残念ながら江戸で牢獄死となっています。

●○ 喜四郎の出身地「小栗山集落」 ○●

もうひとつ、南山六義民の見た風景を辿っていて、お金に立ち止まる

もうひとつ、南山六義民の見た風景を辿っていて、お金に立ち止まる

江戸への直訴先発隊15人を送り出した後、地元に残った名主たちのお仕事は直訴チームのための金策

直訴チームの宿泊費は、2月7日に江戸入りし8月23日に捕えられるまでの約200日間×15人。一泊千円としたって300万円、一泊5千円としたら1,500万円

直訴チームの宿泊費は、2月7日に江戸入りし8月23日に捕えられるまでの約200日間×15人。一泊千円としたって300万円、一泊5千円としたら1,500万円 プラス食費に後発隊の旅費にと、相当な金額が必要となります。

プラス食費に後発隊の旅費にと、相当な金額が必要となります。●○ 久次右衛門の出身地「新遠路(にとうじ)集落」 ○●

御蔵入騒動記録誌によると、伊南村の名主与五左衛門が一金二分、名主差兵衛が一金一分をそれぞれ取りまとめたとする古文書があるとされており、名主それぞれが少しずつでもお金を工面しようとしていた姿が垣間見えます。

●○ 喜左衛門の出身地「滝沢集落」 ○●

御蔵入領内にあって、兵左衛門、喜左衛門、久次右衛門の名主三人は、地元の引締めと資金集めに苦労していたことでしょう。いっそ自ら江戸へ出向いていた方が気が紛れたかも知れませんが、それではお膝元がまとまらない。

代官側の取り調べが厳しくなる中、気苦労が絶えなかったことでしょう

●○ 兵左衛門の出身地「界集落」 ○●

さて、そもそもこの〝お金〟が御蔵入騒動の伏線だったのではないかと勝手な仮説を立てていました。

というのも。。。江戸幕府は1600年のスタート時から、それまでの自給自足経済から貨幣経済へと移行を進めていきます。1600年代後半には貨幣経済が農村内にも浸透していき、お金になる商品作物や織物などの商用品の生産が増えていったようです。しかし、ここ御蔵入領では自給自足が主流を占め貨幣経済に移行しきれていなかったのではなかったか?結果として困窮を訴えることになったのでは?

残念ながらボクの勝手な推論を裏付ける文献には出会えませんでしたので、これは単なる仮説止まりとして、突っ込むのを止めときます

●●○ プロローグ ○●●

最後に再び六義民を祀った六地蔵のもとを訪れます。

それぞれのお顔にそれぞれの地元の風景が映るようで。。。

彼らの心境に迫ることも思い巡らすことも遠く及ばず、ただ、彼らをとおして再び南会津を巡り、ただの来訪者から地域の一員としての探訪者へと一歩前進できたかな~と。。。ブツブツ

ボクには珍しく文字数の多いシリーズ。

アップしようと決めた日までに原稿が間に合わず四苦八苦したり、文献あさりばかりで文章がまとまらなかったり。。。

それでも駄文にお付き合いいただき、また予想以上に多くの皆さんに遊びに来ていただきました。本当にありがとうございました。

それでも駄文にお付き合いいただき、また予想以上に多くの皆さんに遊びに来ていただきました。本当にありがとうございました。

足掛け三ヶ月に及んだ〝南山六義民の見た風景〟、書きそびれたことも多々ありますが、

これにてお終いです。

来週からは義民のふる里を巡る途中で出会った風景を一気にご紹介。いわゆるストック写真のアップです。お楽しみに

●●●○○○ 南山六義民の見た風景 ○○○●●●

プロローグ

喜四郎編(小栗山集落)

その1、 その2、 その3

久次右衛門編(新遠路(にとうじ)集落)

その1、 その2

喜左衛門編(滝沢集落)

その1、 その2

茂左衛門編(布沢集落)

その1、 その2

儀右衛門編(黒谷集落)

その1、 その2

兵左衛門編(界集落)

その1、その2

エピローグ

そして、いつもながらに褒め過ぎです

物語は舞台などでも演じられており、既にある程度の世界観が出来上がっているので、ボクの醒めた見方がそれを壊してしまうかな~と心配しながら書いてました。

なので、拠りどころが欲しくて、やたらと文献引用が多くなってしまいました。。。

もっともっと私見を入れて、ボクなりの「新説 南山御蔵入騒動」なんて小説を書けると面白いだろうな~とも思いましたが、恥の上塗りになりそうなので止めました

こういうシリーズはボク自身にとっての勉強にもなるので、いずれ何かまたネタを探してやってみたいとも思ってます

こんばんは♪理系でしたか?

全然 そんなふうに見えないほど

素晴らしい更新の連続で 感動しながら拝見してました。

国文学者かと・・・思っていました。

こういうものは

実際のお話なので 書き続ける場合は 本当に

繊細に 繊細に・・・と 心がけるのでしょうね

とてもご苦労が伝わってきました。

読んで 楽しんでいく者にとっては

「あっ 更新してる!」なんて思いながら 見てましたが・・・

どんなにか 大変だったと思います。

南会津の地にお住いの間に って思われるお気持ちがまたすごいです。

思ってはみても なかなか実行には移せないものだと思うのです。

お疲れ様でした。

素晴らしいシリーズ!!

歴史の残るページとなることでしょうね。

有難うございました!!

このテーマを取り上げようと思ったのは2年前。でも、その頃は書き上げる自信が無く避けていました。

でも、いつまで南会津に居られるか分からないので、ここらでシリーズ化してみようと。。。

しかし、プロローグを書くだけで2ヶ月くらいの草稿期間がかかり、その後は週一人を書き上げるのに四苦八苦

国語が苦手で理系に進んだツケがこんなところで回ってくるとは。。。

でも、終わってホッと一息!

お付き合いいただきありがとうございました。

県立図書館や大学の先生が調べに訪れるくらいですから、さぞやスゴイ資料があったのでしょうね!文書には残らなかった人伝の話もあったでしょうし、貴重な遺産ですね

斎藤さんは花泉の杜氏さんでしたか

いつも銘酒にはお世話になっております

今月中にでもお邪魔してご挨拶だけでもさせて頂ければと思っています。

いや~書いた書いた、語った語った

時々写真と文章がリンクしていないのは御愛嬌

ウケないテーマだろうな~と思いつつ綴ったシリーズ。楽しんでいただけて良かったです

雪深い写真とともに、厳しい時代の歴史がひしひしと伝わってきました。

今の世がいかに幸せかと思い知らされますね。

とても興味深く読ませて頂き、ありがとうございました。

中学まで兵左衛門がお金を集めた箱というものが3つほど存在しておりましたが現在は探しましたがありませんでした。兵左衛門伝説が昔からあり江戸への資金の一部を隠してあるとかないとかで私がこの家を壊す時に叔父に手伝ってもらいいろいろ探しましたが結局わからずに終わりましたが、亡くなった安照寺の和尚がよく話してくれたことを思い出しました。

今思えばもっとよく聞いておくんだったなと反省しております。

私は花泉酒造で杜氏をしております。もうしばらくは仕事をしておりますので遊びにいらしてください。長い間お疲れ様でした。

おもしろかったです。

この後も

楽しみに見てます。