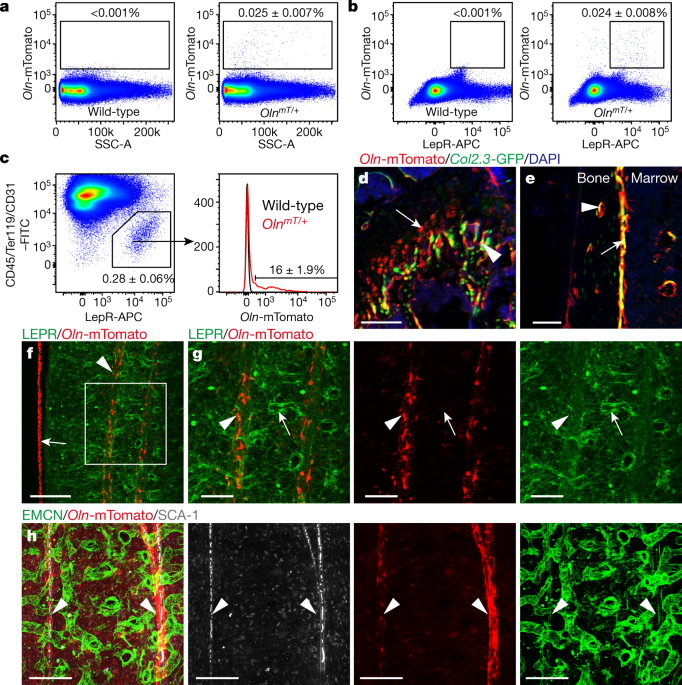

Leptin受容体陽性(LepR+)細胞は、骨髄nicheにおいて造血幹細胞維持に重要な役割をすることが知られています。骨髄におけるLepR+細胞は小動脈arteriolesおよび洞様毛細血管sinusoidsという2種類の血管に隣接して存在しますが、この論文では、LepR+細胞の16%程度が著者らが報告していたC-type lectin domainを有する骨形成性増殖因子osteolectin (Clec11a) (Yue et al., Elife. 2016 Dec 13;5:e18782)陽性であり、小動脈周囲にのみ存在することを明らかにしました。Osteolectin陽性 (Oln+)細胞は骨芽細胞へ分化しますが、脂肪細胞へは分化しないosteogenic progenitorであることも示されました。Oln+細胞においてstem cell factorを欠損したマウスでは造血系細胞のうちcommon lymphoid progenitor (CLP)のみが著しく減少しており、リンパ球によって駆除されるListeria monocytogenes感染に対する抵抗性が弱いことが明らかになりました。興味深いことに、Oln+細胞はメカノセンサーであるPiezo1を発現し、正常なマウスに運動負荷を加えるとOln+細胞が増加するとともにCLPも増加すること、加齢マウスではOln+細胞が減少していることが明らかになりました。

この研究は運動負荷や加齢がOln+細胞を介してリンパ球造血に関与し、感染に対する抵抗性を制御している可能性を示しており、大変興味深いものです。

Shen, B., Tasdogan, A., Ubellacker, J.M. et al. A mechanosensitive peri-arteriolar niche for osteogenesis and lymphopoiesis. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03298-5