前回触れたように、『銀河鉄道の夜』の初期形には「琴の宿」等が出てくることを知った。

具体的には、

そして青い橄欖の森が見えない天の川の向ふにさめざめと光りながらだんだんうしろの方へ行ってしまひ、そこから流れて来るあやしい楽器の音ももう汽車のひびきや風の音にすり耗らされて聞こえないやうになりました。

「あの森琴の宿でせう。あたしきっとあの森の中に立派なお姫さまが竪琴を鳴らしてゐらっしゃると思ふわ、お附きの腰元や何かが立って青い孔雀の羽でうしろからあをいであげてゐるわ。」

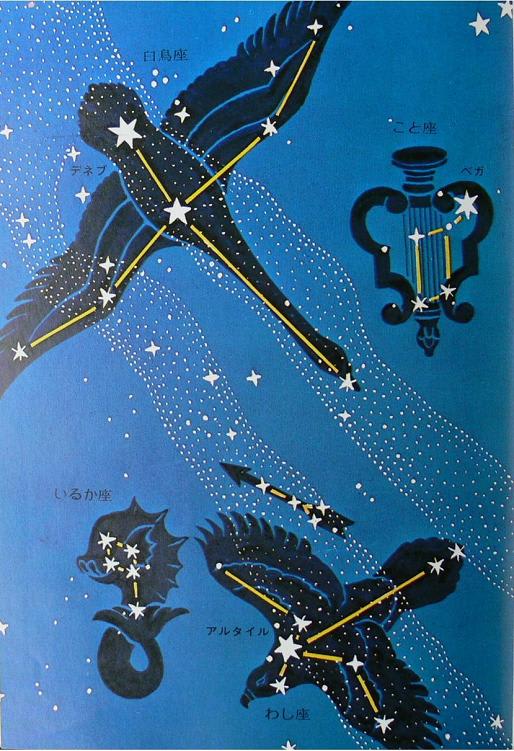

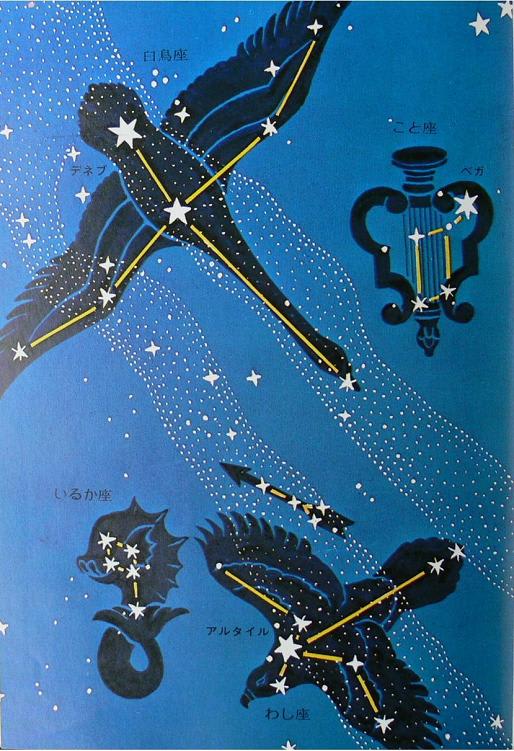

【Fig.12 白鳥座、琴座、鷲座、海豚座(『星と星座』(草下 英明著、保育社)より)】

カムパネルラのとなりに居た女の子が云ひました。

それが不思議に誰にもそんな気持ちがするのでした。第一その小さく小さくなっていまはもう一つの緑いろの貝ぼたんのやうに見える森の上にさっさっと青じろく時々光ってゐるのはきっとその孔雀のはねの反射だらうかと思ひました。けれどもカムパネルラがやはりそっちをうっとり見てゐるの気がつきましたらジョバンニは何とも云へずかなしい気がして思はず

「カムパネルラ、こゝからはねおりて遊んで行かうよ。」と云はうとしたくらゐでした。ところがそのときジョバンニは川の遠くの方に不思議なものを見ました。それはたしかになにか黒いつるつるした細長いものであの見えない天の川の水の上に飛び出してちょっと弓のやうなかたちに進んでまた水の中にかくれたやうでした。をかしいと思ってまたよく気を付けてゐましたらこんどはずっと近くでまたそんなことがあったらしいのでした。そのうちもうあっちでもこっちでもその黒いつるつるした変なものが水から飛び出して円く飛んでまた頭から水へくぐるのがたくさん見えて来ました。みんな魚のやうに川上へのぼるらしいのでした。

「まあ何でせう。タアちぁん。ごらんなさい。まあ沢山だわね。何でせうあれ。」睡さうに眼をこすってゐた男の子はびっくりしたやうに立ちあがりました。

「何だらう。」青年も立ちあがりました。

「まあ、をかしな魚だわ、何でせうあれ。」

「海豚です。」カムパネルラがそっちを見ながら答へました。

「海豚だなんてあたしはじめてだわ。けどこゝ海ぢゃないんでせう。」

「いるかは海に居るときまってゐない。」あの不思議な声がまたどこからかしました。ほんたうにそのいるかのかたちの をおかしいこと、二つのひれを丁度両手をさげて不動の姿勢をとったやうな風にして水の中から飛び出して来てやうやくし頭を下にして不動の姿勢のまゝまた水の中へくぐって行くのでした。見えない天の川の水もそのときはゆらゆらと青い焔のやうに波をあげるのでした。

「いるかお魚でせうか。」女の子がカムパネルラにはなしかけました。男の子はぐったりつかれたやうにまた席にもたれて睡ってゐました。

「いるか魚ぢゃありません。くぢらと同じやうなけだものです。」カムパネルラが答へました。

「あなたくぢら見たことあって。」

「僕あります。くぢら、頭と黒いしっぽだけ見えます。潮を吹くと丁度本にあるやうになります。」

「くぢらなら大きいわねえ。」

「くぢら大きいです。子供だっているかぐらゐあります。」

「さうよあたしアラビアンナイトで見たわ。」姉は細い銀のいろの指環をいぢりながらおもしろさうに向ふでそのはなしをきいてゐました。

(カムパネルラ、僕もう行っちまうぞ。僕なんか鯨だって見たことないや)ジョバンニはまるでたまらないほどいらいらしながらそれでも堅く唇を噛んでこらえて窓の外を見てゐました。その窓の外には海豚のかたちももう見えなくなって川は二またにわかれました。

・・・(中略)・・・

「まあ、この鳥、ずゐぶんだわねえ、あらまあそらのきれいなこと。」女の子はジョバンニにはなしかけましたけれどもジョバンニは生意気ないやだいと思ひながらだまって口をむすんでそらを見あげてゐました。女の子は小さくほっと息をしてだまって席へ戻りました。カムパネルラが気の毒さうに窓から顔を引っ込めて地図を見てゐました。

「あの人鳥へ教へてるんでせうか。」女の子がそっとカムパネルラにたづねました。

「わたり鳥へ信号してるんです。射手のとこから鉄砲があがるためでせう。」カムパネルラが少しおぼつかなさうに答えました。そして車の中はしぃんとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども明るいとこへ顔を出すのがつらかったのでだまってこらえてそのまゝ立って口笛を吹いてゐました。

<『「銀河鉄道の夜」精読』(鎌田 東二著、岩波書店)より>

となっている。なお、”宿”とは中国では星座のことであり、”琴の宿”は琴座のことである。

つまり、ジョバンニたちが乗ったあの小さい列車は、初期形では次のように通過していったことになり、赤い字の部分が追加されることになる。

白鳥の島と十字架→白鳥の停車場(十一時着)→アルビレオの観測所→鷲の停車場→かささぎの群→琴の宿→孔雀→海豚→射手のところ→インデアン→鶴→双子の星のお宮→蠍の火→さそりの形の三角標→ケンタウルの村→サウザンクロスの停車場(第三時着)と十字架→石炭袋

というわけで、『銀河鉄道の夜』の初期形ならば琴座も出てきて、”夏の大三角形(デネブ、アルタイル、ベガで形作られる三角形)”を形作る3つの星も出揃っていたことにもなる。

【Fig.13 夏の大三角形(『星座図鑑』(藤井 旭著、ポプラ社)より)】

[琴の宿]についてもちろん草下氏は

明らかに、星座の琴座のことで、ライラは琴のラテン名の英語読みであり、宿は「やど」の意味と、中国の星座の意を現す「星宿」を示すものと併せた意味を持たせているようだ(*)

と言っている。

また、『宙の名前』(林 完次著、光琳社出版)によれば、

リラ(小たて琴)をかたどった星座で、輝星ベガと、その脇で菱形を描く四つの星が目印です。八月下旬の夜八時頃、ほぼ頭の真上に見えます

とある。

やはり、『銀河鉄道の夜』(の初期形)では

あの森琴の宿でせう。あたしきっとあの森の中に立派なお姫さまが竪琴を鳴らしてゐらっしゃると思ふわ

とあることから、琴座もモデルになっていたのだ。

[孔雀]について

孔雀座というものがあるにはあるが南半球の星座であり、九州でやっとその一部が見えるものらしいので、賢治が孔雀座そのものをこのモデルにしていることはないのではなかろうか。なぜなら、孔雀座は銀河からは離れているからである。

【Fig.14 孔雀座(『星空ガイド』(沼澤、脇屋共著、ナツメ社)より)】南半球の星座 7月上旬21時頃

[海豚]について

初期形では海豚座もモデルになっていたことになる。同じく『宙の名前』によれば『鷲座の東に位置する小さな星座で、四つの星がかわいらしい菱形を描いています。九月下旬の夜八時頃南の空に見えます。』とある。

[射手のところ]について

やはり『宙の名前』によれば、

天の川のもっとも濃い南の低空で、六つの星が北斗七星を小さくしたようなひしゃくの形を描いています。黄道第九番目の星座として古くから知られ、古代バビロニアの境界石に弓をひきしぼる人物が描かれています。九月上旬夜八時に南中します

とある。

というわけで、童話の中に”射手のとこから鉄砲があがるためでせう”とあるように、鉄砲と弓との違いはあるにせよ、射手座をモデルにしていたのであろう。

【Fig.15 いて座(『星座図鑑』(藤井 旭著、ポプラ社)より)】

[インデアン]について

孔雀座同様、インデアン座というものもあるにはあるが南半球の星座であり(前掲【参考資料:孔雀座】の中にインデアン座もあり)、孔雀座よりさらに南側にあるので奄美大島や沖縄でなければ見られないと云う。したがって、賢治がそのインデアン座そのものをモデルにしていることはここではないのではなかろうか。なぜなら、孔雀座同様、銀河からは離れているからである。

[鶴]について

鶴座は、秋の夜空で地平線上に並ぶ2つの二等星からなると云う。この童話の中では、

そこから一羽の鶴がふらふらと落ちて来てまた走り出したインデアンの大きくひろげた両手に落ちこみました。インデアンはうれしそうに立ってわらいました。そしてその鶴をもってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり電しんばしらの碍子がきらっきらっと続いて二つばかり光ってまたとうもろこしの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと汽車はほんとうに高い高い崖の上を走っていてその谷の底には川がやっぱり幅ひろく明るく流れていたのです。 (『新編銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著、新潮文庫)より)

とあり、”電信柱のあるようなところに二つばかり光って”ということは、鶴座の2つの二等星の見え方”地平線上に並ぶ2つの二等星”と符合しているのでモデルにしているのではなかろうか。ただし、鶴座は銀河からはかなり離れている。

【Fig.16 鶴座(『星空ガイド』(沼澤、脇屋共著、ナツメ社)より)】10月下旬21時頃

では、次は”双子の星のお宮”になるのだが続きは次回へ。

続きの

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その3)”のTOPへ移る。

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その3)”のTOPへ移る。

前の

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その1)”のTOPに戻る。

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その1)”のTOPに戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

具体的には、

そして青い橄欖の森が見えない天の川の向ふにさめざめと光りながらだんだんうしろの方へ行ってしまひ、そこから流れて来るあやしい楽器の音ももう汽車のひびきや風の音にすり耗らされて聞こえないやうになりました。

「あの森琴の宿でせう。あたしきっとあの森の中に立派なお姫さまが竪琴を鳴らしてゐらっしゃると思ふわ、お附きの腰元や何かが立って青い孔雀の羽でうしろからあをいであげてゐるわ。」

【Fig.12 白鳥座、琴座、鷲座、海豚座(『星と星座』(草下 英明著、保育社)より)】

カムパネルラのとなりに居た女の子が云ひました。

それが不思議に誰にもそんな気持ちがするのでした。第一その小さく小さくなっていまはもう一つの緑いろの貝ぼたんのやうに見える森の上にさっさっと青じろく時々光ってゐるのはきっとその孔雀のはねの反射だらうかと思ひました。けれどもカムパネルラがやはりそっちをうっとり見てゐるの気がつきましたらジョバンニは何とも云へずかなしい気がして思はず

「カムパネルラ、こゝからはねおりて遊んで行かうよ。」と云はうとしたくらゐでした。ところがそのときジョバンニは川の遠くの方に不思議なものを見ました。それはたしかになにか黒いつるつるした細長いものであの見えない天の川の水の上に飛び出してちょっと弓のやうなかたちに進んでまた水の中にかくれたやうでした。をかしいと思ってまたよく気を付けてゐましたらこんどはずっと近くでまたそんなことがあったらしいのでした。そのうちもうあっちでもこっちでもその黒いつるつるした変なものが水から飛び出して円く飛んでまた頭から水へくぐるのがたくさん見えて来ました。みんな魚のやうに川上へのぼるらしいのでした。

「まあ何でせう。タアちぁん。ごらんなさい。まあ沢山だわね。何でせうあれ。」睡さうに眼をこすってゐた男の子はびっくりしたやうに立ちあがりました。

「何だらう。」青年も立ちあがりました。

「まあ、をかしな魚だわ、何でせうあれ。」

「海豚です。」カムパネルラがそっちを見ながら答へました。

「海豚だなんてあたしはじめてだわ。けどこゝ海ぢゃないんでせう。」

「いるかは海に居るときまってゐない。」あの不思議な声がまたどこからかしました。ほんたうにそのいるかのかたちの をおかしいこと、二つのひれを丁度両手をさげて不動の姿勢をとったやうな風にして水の中から飛び出して来てやうやくし頭を下にして不動の姿勢のまゝまた水の中へくぐって行くのでした。見えない天の川の水もそのときはゆらゆらと青い焔のやうに波をあげるのでした。

「いるかお魚でせうか。」女の子がカムパネルラにはなしかけました。男の子はぐったりつかれたやうにまた席にもたれて睡ってゐました。

「いるか魚ぢゃありません。くぢらと同じやうなけだものです。」カムパネルラが答へました。

「あなたくぢら見たことあって。」

「僕あります。くぢら、頭と黒いしっぽだけ見えます。潮を吹くと丁度本にあるやうになります。」

「くぢらなら大きいわねえ。」

「くぢら大きいです。子供だっているかぐらゐあります。」

「さうよあたしアラビアンナイトで見たわ。」姉は細い銀のいろの指環をいぢりながらおもしろさうに向ふでそのはなしをきいてゐました。

(カムパネルラ、僕もう行っちまうぞ。僕なんか鯨だって見たことないや)ジョバンニはまるでたまらないほどいらいらしながらそれでも堅く唇を噛んでこらえて窓の外を見てゐました。その窓の外には海豚のかたちももう見えなくなって川は二またにわかれました。

・・・(中略)・・・

「まあ、この鳥、ずゐぶんだわねえ、あらまあそらのきれいなこと。」女の子はジョバンニにはなしかけましたけれどもジョバンニは生意気ないやだいと思ひながらだまって口をむすんでそらを見あげてゐました。女の子は小さくほっと息をしてだまって席へ戻りました。カムパネルラが気の毒さうに窓から顔を引っ込めて地図を見てゐました。

「あの人鳥へ教へてるんでせうか。」女の子がそっとカムパネルラにたづねました。

「わたり鳥へ信号してるんです。射手のとこから鉄砲があがるためでせう。」カムパネルラが少しおぼつかなさうに答えました。そして車の中はしぃんとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども明るいとこへ顔を出すのがつらかったのでだまってこらえてそのまゝ立って口笛を吹いてゐました。

<『「銀河鉄道の夜」精読』(鎌田 東二著、岩波書店)より>

となっている。なお、”宿”とは中国では星座のことであり、”琴の宿”は琴座のことである。

つまり、ジョバンニたちが乗ったあの小さい列車は、初期形では次のように通過していったことになり、赤い字の部分が追加されることになる。

白鳥の島と十字架→白鳥の停車場(十一時着)→アルビレオの観測所→鷲の停車場→かささぎの群→琴の宿→孔雀→海豚→射手のところ→インデアン→鶴→双子の星のお宮→蠍の火→さそりの形の三角標→ケンタウルの村→サウザンクロスの停車場(第三時着)と十字架→石炭袋

というわけで、『銀河鉄道の夜』の初期形ならば琴座も出てきて、”夏の大三角形(デネブ、アルタイル、ベガで形作られる三角形)”を形作る3つの星も出揃っていたことにもなる。

【Fig.13 夏の大三角形(『星座図鑑』(藤井 旭著、ポプラ社)より)】

[琴の宿]についてもちろん草下氏は

明らかに、星座の琴座のことで、ライラは琴のラテン名の英語読みであり、宿は「やど」の意味と、中国の星座の意を現す「星宿」を示すものと併せた意味を持たせているようだ(*)

と言っている。

また、『宙の名前』(林 完次著、光琳社出版)によれば、

リラ(小たて琴)をかたどった星座で、輝星ベガと、その脇で菱形を描く四つの星が目印です。八月下旬の夜八時頃、ほぼ頭の真上に見えます

とある。

やはり、『銀河鉄道の夜』(の初期形)では

あの森琴の宿でせう。あたしきっとあの森の中に立派なお姫さまが竪琴を鳴らしてゐらっしゃると思ふわ

とあることから、琴座もモデルになっていたのだ。

[孔雀]について

孔雀座というものがあるにはあるが南半球の星座であり、九州でやっとその一部が見えるものらしいので、賢治が孔雀座そのものをこのモデルにしていることはないのではなかろうか。なぜなら、孔雀座は銀河からは離れているからである。

【Fig.14 孔雀座(『星空ガイド』(沼澤、脇屋共著、ナツメ社)より)】南半球の星座 7月上旬21時頃

[海豚]について

初期形では海豚座もモデルになっていたことになる。同じく『宙の名前』によれば『鷲座の東に位置する小さな星座で、四つの星がかわいらしい菱形を描いています。九月下旬の夜八時頃南の空に見えます。』とある。

[射手のところ]について

やはり『宙の名前』によれば、

天の川のもっとも濃い南の低空で、六つの星が北斗七星を小さくしたようなひしゃくの形を描いています。黄道第九番目の星座として古くから知られ、古代バビロニアの境界石に弓をひきしぼる人物が描かれています。九月上旬夜八時に南中します

とある。

というわけで、童話の中に”射手のとこから鉄砲があがるためでせう”とあるように、鉄砲と弓との違いはあるにせよ、射手座をモデルにしていたのであろう。

【Fig.15 いて座(『星座図鑑』(藤井 旭著、ポプラ社)より)】

[インデアン]について

孔雀座同様、インデアン座というものもあるにはあるが南半球の星座であり(前掲【参考資料:孔雀座】の中にインデアン座もあり)、孔雀座よりさらに南側にあるので奄美大島や沖縄でなければ見られないと云う。したがって、賢治がそのインデアン座そのものをモデルにしていることはここではないのではなかろうか。なぜなら、孔雀座同様、銀河からは離れているからである。

[鶴]について

鶴座は、秋の夜空で地平線上に並ぶ2つの二等星からなると云う。この童話の中では、

そこから一羽の鶴がふらふらと落ちて来てまた走り出したインデアンの大きくひろげた両手に落ちこみました。インデアンはうれしそうに立ってわらいました。そしてその鶴をもってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり電しんばしらの碍子がきらっきらっと続いて二つばかり光ってまたとうもろこしの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと汽車はほんとうに高い高い崖の上を走っていてその谷の底には川がやっぱり幅ひろく明るく流れていたのです。 (『新編銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著、新潮文庫)より)

とあり、”電信柱のあるようなところに二つばかり光って”ということは、鶴座の2つの二等星の見え方”地平線上に並ぶ2つの二等星”と符合しているのでモデルにしているのではなかろうか。ただし、鶴座は銀河からはかなり離れている。

【Fig.16 鶴座(『星空ガイド』(沼澤、脇屋共著、ナツメ社)より)】10月下旬21時頃

では、次は”双子の星のお宮”になるのだが続きは次回へ。

続きの

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その3)”のTOPへ移る。

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その3)”のTOPへ移る。前の

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その1)”のTOPに戻る。

”『銀河鉄道の夜』とのこと(その1)”のTOPに戻る。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます