1981年、フランスで起こった猟奇殺人事件。

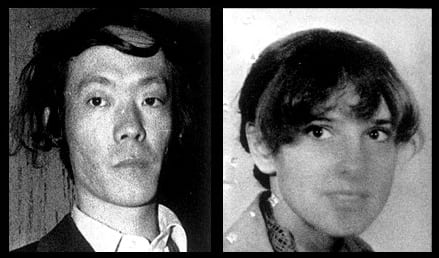

犯人である日本人留学生の佐川一政が、

友人であるオランダ人女性を射殺し、

屍姦後に彼女の肉を食べたというもの。

佐川 一政(さがわ いっせい、1949年4月26日 - 2022年11月24日)

兵庫県神戸市生まれ。聖ミカエル学園から神奈川県立鎌倉高等学校を経て和光大学人文学部文学科卒業、

関西学院大学大学院文学研究科英文学専攻修士課程修了、パリ第3大学大学院比較文学専攻修士課程修了。

1981年(昭和56年)の時点では身長152cm、体重35kg。

関西学院大学大学院文学研究科英文学専攻修士課程修了、パリ第3大学大学院比較文学専攻修士課程修了。

1981年(昭和56年)の時点では身長152cm、体重35kg。

2022年11月24日、肺炎のため、東京都内の病院で死去。73歳没。

訃報は同年12月1日に公表された

1歳違いの実弟の佐川純は慶應義塾志木高等学校、

慶應義塾大学文学部、専門学校東京デザイナー学院卒業後入社した大手広告代理店を50歳で退職し、

油彩画家に転身、2017年には兄の一政とともに仏米合作のドキュメンタリー映画に出演した

母方の叔父に歌手・俳優の佐川満男がいる

「パリ人肉事件」の佐川一政氏が死去、

実弟が語る素顔「包丁を手に、楽器壊され、晩年寝たきりも仲良く」

「パリ人肉事件」で世界を戦りつさせ、帰国後は作家活動を続けていた佐川一政さん(享年73)が11月24日に肺炎のため都内の病院で死去していたことが1日、遺族らから公表された。一夜明けた2日、喪主を務めた実弟で、2019年に兄についてのエピソードなどを描いた書籍「カニバの弟」(東京キララ社)を世に出した佐川純さん(72)がよろず~ニュースの取材に対し、亡くなる前の状況や兄との関係、思春期の素顔などについて語った。

1歳違いの佐川兄弟は神戸で生まれ、5、6歳で鎌倉に転居。一政さんは和光大、関西学院大大学院を経て77年にフランス留学した。パリ第3大学に在籍していた1981年6月、オランダ人留学生の女性を自宅に招いて射殺、その肉を食べ、トランクに死体の一部を詰めて遺棄した容疑などで逮捕された。事件はセンセーショナルに報じられたが、精神鑑定の結果、「心神喪失状態」として不起訴処分となり、84年に日本に送還された。 この衝撃的な事件は文学や音楽などの表現にも影響を及ぼした。劇作家・唐十郎は一政さんとやりとりした手紙を小説にした「佐川君からの手紙」で82年の芥川賞を受賞。世界的なロックバンドであるザ・ローリング・ストーンズは同事件に言及した曲「トゥー・マッチ・ブラッド」を83年にリリース。本人も事件の詳細を小説仕立てにした手記「霧の中」(83年)を出版して作家活動に入り、その後も東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件(88年~89年)などではコメンテイターとしてテレビ番組に出演。ビデオ作品やイベントなどでその存在を示していた。 だが、2000年代以降は徐々に表舞台から遠ざかっていく。純さんの著書「カニバの弟」によると、一政さんは脳梗塞と統合失調症の疑いで2013年末に都内の病院に入院し、翌年から脳梗塞と糖尿病の治療が始まり、15年の時点で寝たきりの状態だったという。19年には仏米合作のドキュメンタリー映画「カニバ パリ人肉事件38年目の真実」が公開され、療養生活を送る近況が作品内で確認された。 純さんは当サイトに「最初の頃は自宅で僕が介護して、オムツを替えたりとか全部やっていました。その後、喉を詰まらせて病院に入って、それからはずっと、いくつか病院を変わりながら生活していました。要介護度も5までいってしまった」と振り返る。

一政さんは2013年11月に都内で開催されたイベントで来場者を対象にした似顔絵コーナーを持ち、鉛筆画を描いていた。その際に記者は本人と対面したが、同年末の入院前のことで、体調の悪さは感じさせなかったが、それが公衆の面前に出るほぼ最後の姿だったのかもしれない。 死に目には会えなかったという。「容体が悪くなり、病院から『すぐ来てください』と連絡があって駆け付けましたが、間に合いませんでした」。そう語る純さんに、弟から見た兄のエピソードを聞いた。 「お互いに大学生の頃、母親が入院していた時に兄弟2人で過ごしていた時があって、僕が洗濯し終わったら、兄が汚れたものを持ってきて、また洗濯機に入れた…みたいなことで大げんかになって、包丁を持った兄に追いかけられた。僕はあわてて部屋に入って待っていたら、ものすごい音がしたんです。それは僕の(愛用していた楽器)チェロを壊す音だった。これは本に書きましたが、昔の話ですし、最後の方は仲良くやっていました。大学時代に楽器を壊されたことなどはすっかり忘れて。子どもの頃と変わりなく、兄貴は兄貴として仲良く過ごしていました」 一政さんには思春期の頃から「劣等感」があったという。 純さんは「(容姿に対して)皆さんからじろじろ見られたりするので、劣等感みたいなものがどんどん募っていったんだと思います」と証言。一方、事件後は「霧の中」をはじめ、「サンテ」「生きていてすみません」「カニバリズム幻想」「新宿ガイジンハウス」「業火」「まんがサガワさん」など多くの著書を残す。「彼はそうやって活動することで落ち着いてきた。絵もアマチュアですが描いていた」と、表現活動によって生きられたという側面も明かす。

純さんは兄の訃報に「ご時世柄、身内だけの葬儀でした。お世話になった方々へは申し訳ありませんが、今後もお別れ会等の予定はございません」とつづった。事件から41年。殺(あや)めた側の死によって、あの出来事は歴史の中に封印されてくのだろうか。

(2022.12.2.デイリースポーツ/よろず~ニュース)

当時25歳の留学生を殺害し食べた…

「人食い日本人」と呼ばれた男の“一変”

パリ人肉事件・佐川一政という男

パリの大学院に留学中に「パリ人肉事件」を引き起こし、その後に作家として活動していた佐川一政氏が、11月24日に死去した(享年73)

1981年6月、自宅へ招いたオランダ人の女子留学生ルネさん(当時25歳)を背後からカービン銃で撃って殺害。屍姦ののち、遺体の一部を生のまま、あるいは焼いて食べたこの事件は、当時、日仏両社会に大きな衝撃を与えた。 パリ在住のジャーナリスト・広岡裕児氏は、事件当時、パリのサンテ刑務所で服役中の佐川氏から40通を超える手紙をもらうなど、最前線で取材を重ねている。彼がその目で見た「佐川一政という男」とは――。

「1981年に、『カニバル・ジャポネ(人食い日本人)』と呼ばれたイッセイ・サガワが肺炎で死亡しました。73歳でした。彼はメディアのスターになり、自分の犯罪についてのベストセラーをいくつも出しました」 日本で第一報が報じられた翌日12月2日、フランスのテレビや新聞雑誌でも、佐川一政の死は報じられた。猟奇事件であった上に心神喪失として不起訴になり日本に送還され、精神病院を退院後「メディアのスター」になったことも一因だろう。そんな佐川に私が初めて会ったのは、1981年の12月初め、事件の半年後である。

「サンカント(フランス語で“50”)サガワ」 看守の声がひびく。ポスターぐらいの大きさの強化プラスチックの二重窓の奥の扉が開いて、当時32歳だった佐川が入ってきた。白いフード付きトレーナーの下に青いセーターがのぞいている。 フランスでは拘置所と刑務所は分かれていない。佐川が収監されているのは学生街カルチェラタンの南端にあるサンテ刑務所だ。50は、ここでの囚人番号である。 事件後いろいろな憶測があったが、「真実」が知りたかった。彼とは縁もゆかりもないが、たまたま同時在籍していたパリの大学が同じパリ第3大学だった(彼は比較文学専攻の大学院博士課程に在籍していた)ので予審判事に面会申請したところ、寒い廊下でずいぶん待たされて許可が出た。

そんなことを話すと目尻にしわを寄せて笑った。屈託ない笑顔である。マインドコントロールされた人間のような、人格の感じられない笑顔ではない。この時から計4回、4時間にわたって話をした。当時のメモからいくつか書き出してみたい。

「聞きにくいんですけど、ほんとにやったんですか」と尋ねると、佐川は、「ええ……」と口ごもりながらも答えた。そして、訥々と喋りだした。 「彼女にふられたとか、肉体関係を迫ったというのは嘘です。警察に捕まって刑事の取り調べを受けて、早口のフランス語でたたみかけるようにいわれたので混乱の中で曖昧に答えただけなんです。 愛していたから殺したというのは違います。『ぼくは彼女を愛していたのだろうか』って自問しました。でも違います。彼女とも知り合ったばかりなんです。 一緒に日本料理屋で刺身を食べたりしたけど、合計で10日ぐらいしか会ってないんです。それで相手の人のことが分かるはずないでしょ」 聞くときは視線を合わせるが、話すときは少し下に落とす。 「もし、心から愛していたら、絶対に殺せないと思います。絶対にダメです」 別の日に、なぜ銃など買ったのか、と尋ねると、 「べつに、とくにそういうのが好きなんじゃないんですけど。家のカギがこわれてうまくかからなかったんです。僕、体も小さいし。だから、……用心のために」 「彼女にドイツ語を習おうとしていたのは嘘です。だいたい、何で、ドイツ語が必要なんですか。僕はフランス語の博士論文を準備してるんですよ。たまたま、ドイツ語の詩があったから音の調べを聞きたくて吹き込んでもらおうとしただけです」 被害者はオランダ人女学生だが、オランダ語とドイツ語はよく似ていて、彼女もドイツ語に堪能だった。 人喰いは文学青年として興味は持っていた。だが、実行してみたいと獲物を狙っていたわけではない。口論したとかいうわけでもない。たまたま銃があり、手に取って、後ろを向いてテープに録音していた彼女に向けて引き金を引いてみた。そうしたら、彼女は倒れ、おびただしい血がながれた。その現実がタガを外し衝動が溢れ出た――。どうもそういうことらしい。

佐川の同級生だったフランス人学生と話す機会があったが、佐川は同級生に勉強のことを聞いたりレポートのフランス語を見てもらったりすることはよくあったという。 私は事件直後に取材の手伝いをしたが、日本人の目撃談を聞くと、一人ポツンとカフェで食事していたとか、日本の銀行の支店に毎日のように来ては少額ずつ引き出していたとか、いずれもひどく暗い感じで近づきがたいというものだった。中には黒いぼんやりした藻か苔みたいな感じと表現した人もいる。 このときの彼は次のように語っていた。 〈「孤独だからやったんじゃありません。情欲があって、孤独で増幅されるってことはあったかもしれませんが」〉 殺人を悔いていたのは事実である。 〈「社会の責任とは思いません。個人的なことです。殺したことは、犬畜生にも劣る行為だと思う。まだ客観化できませんが」〉

その後、刑務所から40通ほどの手紙をもらうことになるのだが、その中にも再三、こうした悔恨の言葉がでてくる。たとえば「何故あんなやさしい、いい娘を死なせてしまったのかと思うと、何も考えられなくなり、自分がまだ平然と生きていることに恐怖を感じます。獄舎につながれていることが、せめてもの救いです」。 4回目の面会の時に、私と面会していることが父親に知れ、「もう会うな」といわれたという。「お前の将来がダメになる。精神鑑定に影響が出ては困る」というのだ。 「精神鑑定で黒と出れば精神病院にいけます。そしたら治ったと判断されれば出られる。でも刑務所に入ったらもう出られないでしょう。ゴッホだって精神病院に入ったし。 ただ、ショック療法とか薬なんかで自分がかえられちゃうかもしれないでしょ。結局僕が僕じゃなくなっちゃうかもしれないでしょ。 こういうふうに矛盾してるんです。精神病院に行きたいっていうのと行きたくないというのは。本心では迷ってます」

フランスでは予審判事が捜査検討して起訴の判断をするが、心神喪失であれば不起訴になる。刑法典では精神状態の判断は犯罪時のこととされているが、実際には、予審中に精神鑑定が行われ、その結果によって判断される。 精神鑑定は、40分ほど話を聞いて、態度などをメモする。6月18日に逮捕されてから7月一杯までに3回、9月に2回あったという。 「いつもちがうお医者さんなんですけど、とても嫌なのがいたんです。何を言っても突っかかってくるんで、もうおしまいの頃は頭に来ちゃって殴りかかりそうになったんです」

私は失笑してしまった。「凶暴性を試したんですよ、40分我慢しすぎじゃないですか 」というと佐川も笑った。 時間が気になって腕時計を見ると、「大丈夫です。タイマーがありますから」といい、話をつづけた。しばらくして「ブー」とタイマーが鳴り、看守が急かせた。 この4日後クリスマス前の面会日に行くと面会禁止になっていた。

1983年3月30日、佐川は不起訴処分となった。 佐川の父親は、心神喪失で不起訴という方針ですすめていた。被害者遺族が最後まで抵抗したためになかなか処分決定が出なかったが、ついには予審判事が日本に行って子供の時の病歴までもちだして判断を下した。 処分発表からまもなくして、刑務所から移送されたと知り、パリ郊外の保安施設に彼を訪ねた。精神病院の一棟だが、案内図には載っていない。叫び声など聞こえて、佐川自身「ひどい奴らばかりでおかしくなりそうだ」と言っていた。普通は日常生活が送れないようなレベルでないと起訴だ。佐川の場合、恣意的に判断がなされ、日本に送還されたという感は否めない。 ガラス越しではなく、テーブルで佐川と話した。2年半ぶりに再会し、ずいぶん変わった、と思った。人喰いは文学の重大な一つのテーマだが実際に知っているのは自分一人だけだ、殺人者の心理も知っている、自分こそ作家となるにふさわしい、そんな「確信犯」に近い顔をしていた。

朝から晩まで、くり返しくり返し“その時”のことが思い出され、どうしてあんなことをしてしまったのか……という取り返しのつかない苦しみを、行為を正当化することによって克服しようとしたのではないか――。私にはそう思えた。 刑務所でみた恥じらい、謙虚さ、客観的に自分を見る目はもうすでになかった。あの時には少なくとも人間の命を奪ったという絶対悪への悔悟の重みを背負っていた。

(2022 12/29文春オンライン )

「ウソやって言って、ねぇ」女子留学生を殺害して食べた猟奇的殺人犯の家族が背負った“十字架”《被害妄想、現実逃避する母、弟の恋愛はことごとく破談…》

1981年に発生した「パリ人肉事件」。

オランダ人女性を殺害したとして逮捕された日本人留学生の佐川一政氏(当時32歳)がその遺体を屍姦し、しかも生のまま、またはフライパンで焼いて食べていたというショッキングな事実が発覚すると、フランスや日本だけに留まらず、世界中から関心が寄せられた。 事件から41年――。2022年11月24日に佐川氏が死亡したことを受け、前代未聞の猟奇的なこの事件へまた注目が集まっている。 当時、佐川氏とともに世間から好奇の視線を送られ、強い批判の標的になったのが佐川氏の家族だ。弟である純氏は、2019年に出版した著書『 カニバの弟 』(東京キララ社)で、事件発生当時、次々と明るみになる事実や報道陣に翻弄される佐川家の様子を克明に記している。純氏は「まえがき」でこう述懐している。 「本書の出版と相次ぐ僕のアピールは、世間からのバッシングの対象になるかもしれません。古くからの友も失うことになるかもしれません。けれどそれに対してはあえて受けて立とうと思います」 “加害者の家族”がどうしても伝えたかった“事件の裏側”とは――。ここでは本書から一部を抜粋して紹介する。

一家団欒の円満な食卓を引き裂くように電話のベルがけたたましく鳴った。あの事件だ。受話器を取ると祖母からだった。 「ああ、純ちゃんなの? おばあちゃんじゃけど、今ね、テレビでニュースやっとるんよ。たぶん違う人かも知れんけどね、一政ちゅう人がフランスでね……」 僕はすぐにテレビのスイッチを入れた。父親と母親が不安そうに僕の顔を見ている。ニュースを見るふたり。 「なんやのこれ。なんかの間違いやね、きっと」 しかし、僕は間違いだとは思わなかった。すぐに兄貴のことだと思った。なぜなら、過去に似たようなことがあったからだ。 大学4年生ぐらいのときに兄貴は事件を起こした。ドイツ人のお宅に忍び込んで捕まってしまったのだ。それが兄貴の最初の事件。鞄に縄とかを仕込んで侵入したのだ。縛ってしまえば何とかなると思ったのだろう。抵抗されて未遂に終わったが、警察を呼ばれてしまった。最終的には示談で済んだので事件にはならなかったが。

パリの事件のとき、僕はPRの仕事をしていて、メディアへの対応の仕方を多少なりとも勉強していたので、今後するべきことについて父親に説明した。父親は「分かった」と返事をしたが、それよりも心配なのは母親のことだ。おかあちゃん(僕も兄貴もそう呼んでいた)は僕に「ウソやって言って、ねぇ」と繰り返すだけだった。おとうちゃんは、会社の秘書に電話で事情を話し、すぐに家に来るように指示した。僕には「お前はおかあちゃんのことを見といてくれ」と言った。 その間にも次々にマスコミから電話が入り、僕は父親に「とにかく、マスコミへは個々の対応をせずに、すべてリビングに迎え入れるように」と言った。そのうちマスコミが次から次へとやってきた。父親はマスコミの人たちをリビングに招き入れ、まるで自社の社員に対するように話し始めた。 「一政は生まれたときは私の手に乗るくらいの未熟児でして…」と話し始めたものだから、僕はそれを見兼ねて少しイライラし「あまり余計なことは言わなくていいから」と父親に耳打ちした。裏ではおかあちゃんが「こんなのウソやって言ってよ」と相変わらず訴えてくるので往生し、「そうだね。ウソかもね」と相槌を打った。もちろん内心「いやあ、本当だよ、これは」と思っていたのだが。 秘書はその間に航空券を手配していた。父親のパリ行きと、母親と僕の福岡行きのチケットだった。母親をマスコミから遠ざけるために九州へ避難させることにしたのだった。父親は「とにかく、おかあちゃんの手を離さないように」とだけ僕に告げた。

慌ただしく長い一日が終わり、朝を迎えた。前の晩、「目が覚めたら全部ウソだったということにならないかなあ」と思いつつ眠りに就いたが、目が覚めてみれば残念ながらすべては現実だった。飛行機はそんな現実をよそに、快晴の中、富士山の真上を通過した。おかあちゃんは「きれいやねえ、富士山」と言って僕の手をキツく握り締めた。もちろん母親はあの事件はウソだったとまだ信じていたのだった。 福岡に着くと母親の知り合いの方たちが、ホテルは一ヶ所だとすぐにマスコミが嗅ぎつけるので2、3ヶ所用意してくれるなど、手回しをしてくれていた。街を歩いていると、兄と僕の共通の友達から「純さん、肩に力が入ってますよ」と告げられた。自分でも知らないうちに力が入っていたのかもしれない。すれ違う人みんなが僕たちのことを知っているんじゃないかと思えてきたのだ。被害妄想である。

世間はいつまでも兄の事件を忘れてはくれない。兄の事件の影響で破談になった話をまとめてみたい。 まずは生涯で唯一のお見合いの話。事件の10年後のことだった。母親の知り合いが、僕に紹介したい女性がいるので会ってみないかと言う。僕の方は兄の問題があったが、向こうにもそれなりの事情があった。その女性の母親が自殺したらしく、叔父と叔母が親代りになっていた。そしてお見合いは、お決まりの料亭風な場所である。後日、2人だけで会う約束をして、その日はお開きとなった。 そして懐かしい鎌倉でのデート。僕は大いにしゃべくりまくった。好きな女性とは上がってしまい上手くしゃべれないのに、そうではない女性(ごめんなさい)となら気兼ねなく話せるのだから、僕はなんて不器用なのだろう。その後も3回ほどデートを重ねた。その内の1回は彼女の叔父と叔母も同席した。食事は“エビフライ”だ。いやな予感がした。やたらと叔父さんたちが、僕の食べる様子を伺っているからだ。 「純さんは海老の尻尾は食べないのかな?」と叔父さん。「来たー!」と僕(もちろん頭の中で呟いただけだが)。おそらく彼らは、彼女の親代わりとしての責任があるから、相手の男がちゃんとしたヤツかどうか確かめたかったのだろうと思う。まあ、海老の尻尾を食える人間がちゃんとしたヤツかどうかの基準になるかは甚だ疑問だが。 よせばいいのに、僕はその経緯をすべて両親に報告してしまったため、幸か不幸かこの話しは破談になってしまった。後になって彼女の叔母が悔しさのあまり雑誌を数冊手に掴んで、破り捨てたそうだ。破談がよほど悔しかったに違いない。大変失礼しました。

見合いではないが、あるときオーケストラの仲間が「おまえに紹介したい女性がいる」ということでデートすることになった。あるアマチュア・オーケストラでヴァイオリンを弾いているらしい。 当時、毎年10月に“大銀座まつり”というのがあった。この催しは、銀座一丁目から新橋に至るまでを派手に電飾された車にバンドなどを乗せてパレードするというもので、通り周辺のお店がスポンサーになっていた。そのひとつに資生堂があり、当時テレビコマーシャルでもお馴染みのヒットソングが流れ、明るく照らし出された車の上にはモデルたちが踊っている。スモークが焚かれ、雰囲気は最高潮だ。 銀座通り沿いのビルの4階に父親の知り合いのメガネ店があったので、その場所を借りて見物する、という贅沢なデートだった。興奮冷めやらぬうちに、暖炉を囲んで飲めるお店があったのでそこで二次会となった。音楽の話で盛り上がったのだが、しばらくすると彼女がいきなりモーツァルトの喜歌劇『魔弾の射手』に出てくる「夜の女王」のアリアを歌い出したのだ。

実はこのアリアは超難曲のコロラトゥーラ(喉を使ってまるで声を転がすように歌う)で、ソプラノが歌うと映えるように作曲されている。イタリア辺りのオペラ公演ではこの高い音域に達することができなくて、大ブーイングを受ける歌手も数多くいると聞く。その難曲を彼女は物の見事に歌いきったのだ。場内(店内)から自然と湧き上がる拍手喝采。「ブラヴォー!」の呼び声も。僕はビックリ仰天だ。 彼女のヴァイオリンの演奏が素晴らしいことは知っていたが、歌までこんなに上手いとは。僕が彼女に惚れるのは時間の問題だった。

彼女とのデートは乃木坂あたり。なぜ乃木坂だったかと言えば、彼女が写譜の仕事をしていたからである。写譜とは、作曲家や編曲家が書いたオーケストラ用のスコアから、それぞれの楽器のパート譜に書き写す仕事である。兄のことはすでに彼女に打ち明けていた。それについて彼女は特段気にしていないようだった。しばらく乃木坂デートを繰り返し、ある日彼女は言った。 「そろそろ両親に話そうと思うの。いいかなあ?」 さて彼女の両親の反応はというと。 「本人同士が良くても、やがて生まれてくる子供が大人になったとき、周りの人が『おまえの親の兄貴がどういうヤツだか知ってるのか?』とイジメられるおそれがあるんだ」 そう言われるとぐうの音も出ない。僕としては彼女に説得を任せるしかない。数日後、彼女の口から結果を聞く日がやってきた。 「だめだったわ、やっぱり。だけど、時間が遅くならなければ、会うことぐらいできると思うの」 そこで我々が編み出したのが、日比谷線の電車の中で会うことだった。彼女の仕事場と僕の仕事場のちょうど真ん中あたりに日比谷線の駅があったのだ。僕たちはこのデートを“電デー”と呼んでいた。これなら確かに通勤の時間をデートにあてられるし、親にもバレないだろう。しかし、この“電デー”は長く続くわけがなかった。 「もうだめみたい」

彼女は別れ際、僕の胸元に顔を埋めて涙した。それから数ヶ月して友達から「彼女が結婚したよ」という情報を聞いた。変わり身の早さと人は言うが、僕はむしろほっとした、というのが本音か。

次に紹介する破談のケース。これはあっという間の出来事だった。僕が務めていた広告会社では、毎年銀座の交差点辺りの展覧会場で「ポスター展」を開催していた。展示場の入り口に受付があった。僕は担当する部署のお手伝いをすることになった。しかし、むくつけき男が受付にいてはということで、女性のアルバイトを頼んだのだ。まあ、ご想像の通り、その女性が気になる存在となったわけである。 彼女は大学生なのだが、僕の会社に近いホテルでアルバイトをしていた。というのも、彼女の父親がそのホテルの系列の会社に勤めていて、将来はホテルマン(ウーマン)を目指しているのだとか。しかし、父親よりも、母親の話をしなければならない。結構有名なフラメンコダンサーなのである。彼女は母親譲りでスタイルが抜群だ。もともと僕はスタイルで女性を選ぶようなことはしないのだが(だって自分がご存知のようにチビで短足だから相手を身長で選ぶわけにはいかないから)、彼女に関しては例外だと言える。 彼女は大学の文化祭でフラメンコを踊るという。僕にとって久々の文化祭だった。華やかな雰囲気に飲まれながらも、彼女の出番を待つ。実は予め彼女に写真を撮ってもいいかと許可を得ようとしたのだが、「恥ずかしいから撮らないで」と言われ、残念ながら彼女の晴れ姿をフィルムに収めることができなかった。 フラメンコは素晴らしかった。彼女が踊るシーンは目にしっかり焼き付けておいた。しかし、早くも別れ話となる。そう、兄の話をしたのだ。その当時は事件からそんなに時間が経っていなかったので、彼女の反応は早かったと思う。彼女を東京駅の改札まで見送った。あまりにもあっけない最後だった。彼女が改札を通って、こちらを振り返り手を振る。スラリとした背が印象的だった。 以上が僕の恋の失敗談だ。モーツァルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」では、遊び人ドンファンが出てきて自分の愛人のリストをひけらかすシーンが有名だが、今まで書いてきたことは決して華やかな恋愛ではなく、むしろ振られた話を列挙しただけの、残念集、自虐ネタ集と思ってもらえばいい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます