●歩いた日:2018年11月25日(日)

●歩いた所

・角間川:東中上町、西中上町、中町頭、町頭、西上町、元道巻、二本杉、愛宕、東元道巻、八幡前、四上町、大浦町、下中町、東本町

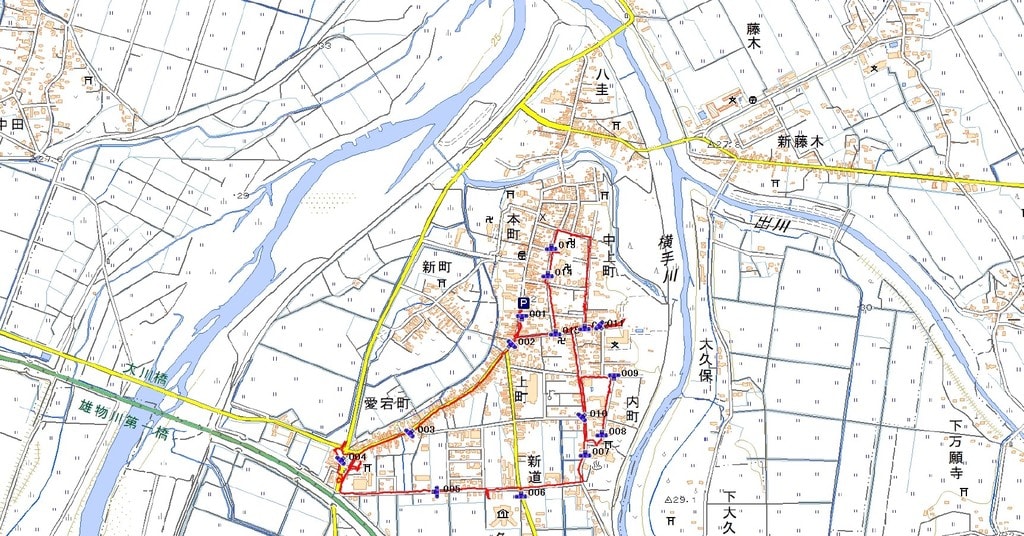

●歩いたログ(足跡)(道のり5.4km)

(以上の地図:国土地理院)

「角間川保育園」ところから北に進むと、左手に高い建物が見えてきて、さらに近くまで行くと道脇が墓地になっている。墓地のところを左手に曲がったところに立派な門柱が立つ。「喜福院」である。住宅が建て込む中に窮屈そうに寺が建つ。

「喜福院」のことを調べると、以前は「四上町」の「八幡神社」から少し川寄りの場所にあったが、旧「横手川」の川欠けにより今の場所に移ったとのことである。ただ、墓地(の一部?)はそのまま残された。「八幡神社」の写真のところで「神社と墓地を一緒に眺めるのは妙な感じもする」と書いたが、写っていた墓地は、移転後も残された「喜福院」の墓地であった。

「喜福院」の門前から細い道を東に向かう。やがて右側に学校が見えてくる。

📷011:「角間川小学校」

「横手川」に程近い場所に木立に囲まれて校舎が建つ。左手の小道をさらに進むと、奥の河川敷のようなところにあるグランドがある。

小学校は、先ほど通ってきた「四上町」の公民館や緑地公園などがあった場所からここに移転してきたらしいが、「四上町」の方が敷地も広くゆったりしており、ここはやや狭苦しく感じる。なぜこの場所に移転したのかと思ってしまう。

ところで、「角間川小学校」のHPを見ると、校訓は「文武不岐」で、全校木刀ふりが行われている。これは、明治時代から剣道を取り入れた教育が行われてきた伝統によるもので、「角間川」の歴史には、昭和の初期から10年代には連続して全県大会を制覇し、全国大会でも何度か優勝したとある。知らなかった!!。

小学校から引き返すとすぐ北に延びる道がある。

📷012:「下中町」の道

この辺りも静かなたたずまいをみせている。道を進んでいくと、右手に広い空地があり、その奥にある、広大な屋敷と大きな家屋が目に飛び込んでくる(写真の道右手にある高い木立のところ)。

(「下中町」の広大や屋敷)

板塀に囲まれ、木立の間から見える建物で、一目でかつての豪家の屋敷であることがわかる。写真には写っていないが、屋敷の奥には蔵と思われる建物も建つ。

屋敷の門の前に白い標柱が立つ。

(「落合東堤」生誕の地)

「落合東堤」についても全く知らなかった。調べると、江戸時代中期から後期(1749年~1841年)を生きた、藩内でも有名な在野の儒学者で、私塾を開いて子弟教育を行うほか、医術を習得して貧富の別なく医療に当たり、また、冷害に強い稲の研究・普及を行うなど、地域に尽くして「角間川聖人」と呼ばれ慕われた人とある。

ところで、当然のことながら「東堤」が目の前にあるこの家で生まれたのではなく、生誕の地にあるこの建物は「角間川」の地主の一人であった「最上家」の住宅である。古くなっているものの、庭木を含めてかなり立派な家であることがわかる。門脇の二本の大木からは歴史と風格のようなものが感じられる。

さらに北に進むと右手に医院があり、そこを過ぎて少し行くと丁字路のようなところに至る。そこを左折して西に向かうが、この道は前回「角間川」を訪れた時に歩いた道(「秋田銀行角間川支店」から「浄蓮寺」の墓地脇に延びる道)である。墓地が途切れたところでまた左に折れ、墓地の塀際の狭い道を通り抜ける。

📷013:「東本町」の「浄蓮寺」脇の小道

奥から来てやや広い道に出たところで振り返ったもの。板塀の内側は「浄蓮寺」の墓地である。

(その6に続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます