予告からずいぶん経ちましたが、夜行急行「きそ」を客車の編成という観点から眺めてみることにしましょう。

尚、今後提示する編成はすべて編成「例」であり、実際とは違うことがあることをお断りしておきます。所定編成を基に当時の配置・模型としての見栄えで編成を組成しています。ご了承を。

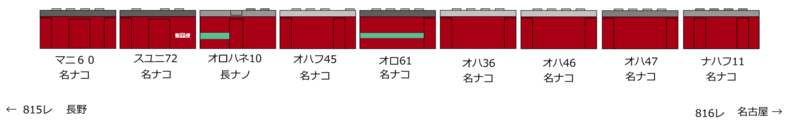

さて、図に示したのは1964年改正時点での編成。名古屋客車区の車両がほとんどでナロハネ10のみが長野客車区です。元オハ61のオロ61も編成に見えますね。当時の名古屋客車区では

マニ60・・・32両

マニ76・・・9両

マニ32・・・5両

マニ31・・・4両

マニ74・・・2両

マニ72・・・1両

の陣容です。時代が時代だけにまだまだ戦災復旧車の荷物車が多い時代ですから、マニ60でなくこれらのマニ車を組み込んでみるのも面白そうです。一方、郵便荷物車は所定ではマユニとなっていますが当時の名古屋には配置無し、スユニも

スユニ60・・・1両

スユニ72・・・3両

のみと少数派でした。

1965年改正ではまだ変化なし。ただし列車番号が変わりました。

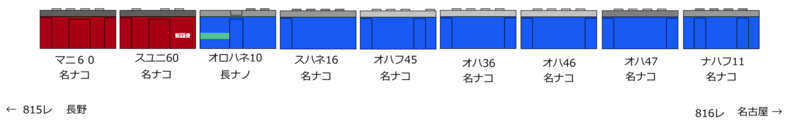

1967年改正でオロ61が抜け、代わりに名ナコのスハネ16が編成加わります。スユニもついに近代化されスユニ60/61となりました。

編成中に見慣れないオハ36という形式がいますが、オハ35の戦後型(折妻・キノコ妻車)に新開発のウィングばね台車TR40を履かせたスハ42を内装更新などで軽量化してオ級となった車両です。名古屋には当時の改造車数55両のうち実に3分の1強の22両が配置されています。もしかしたらもっと入れても良いのかも・・・?なお、オハフ45の向きはこれで正しいようです。あくまでも国鉄の内規に従っていれば、の話ですが。オロハネ10のきそとの付き合いはこの改正までとなります。

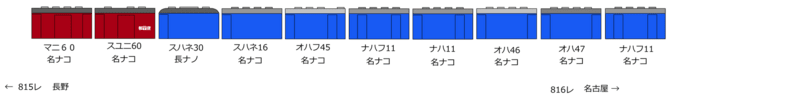

1968年改正、いわゆるヨンサン・トオ改正でオロハネ10が抜け、代わりになんと非冷房・戦前製造車のスハネ30が「所定」で「冷房車の」スハネ16と編成を組むこととなっています。国鉄でもこんな編成、かなり珍しいのではないでしょうか。この場合のスハネ16の冷房装置がどうなっていのか、気になりますね・・・それ以外だと所定ではオハフの次位にナハフが造結され、オハが1両分ナハに指定されています。オロハネからスハネになった分を吸収するためでしょうか。当時の長野に配置されていたスハネ30は

スハネ30 41、42、43、の3両のみで実質「きそ」専用であったことが伺われます。

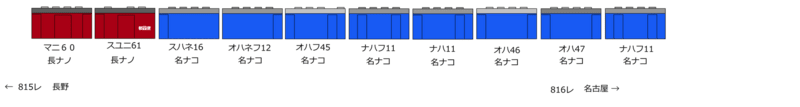

1970年にはスハネ30が抜けオハネフ12となり、ここに旧客時代の「きそ」の基本的な姿が固まります。名ナコのスハネ16が2両連なる、ある意味普通の編成。スユニが名ナコ持ちから長野客車区持ちとなっています。

1972年改正ではスハネ16をどこかに取られたのか再びスハネ30が編成に組み込まれます。ただし今回は名ナコ所属車。

1年後の1973年改正で荷物車も長野客車区、2両の寝台車のうち1両がオハネフ12となり「きそ」の晩年の編成はほぼ固まります。

1975年改正ではオハが1両増結、代わりにナハフ・ナハの指定がなくなります。ただ、この時代ともなると電化区間の進展により牽引定数に余裕があるため決してオ級車だけでなくス級車が入ることもあったようです。

この編成が82年まで続き、82年より12系にマニ50・スユニ50とピカピカの青い新型客車となって廃止を迎えることとなります。

「きそ」というとやはりオロハネ10が有名な列車ですが、オロ61やスハネ30、スユニ72と面白いメンツが入る事もあった「きそ」。KATOの編成だけでなく思い思いに手を加えて旧型客車らしい雑多な編成を愉しむ参考となれば幸いです。