旧市役所別館の前からブログを続けます。

この中は、洋館の素晴らしさが見れると思いますが、公開されていないのが残念です。

黄色の線に沿って番号順に歩きます。

ここから、「横山郷土館」の方へ行きたいと思います。

教会ですね。

県庁堀を見ると、鳥がいました。

大きな鯉も。

県庁堀が、旧市役所別館と栃木高校をくるっと取り囲んでいたとは、まるで城内のようですね。

ここから少し歩くと、巴波川沿いに「横山郷土館」がありました。

この家は、店舗の右半分で麻問屋を、左半分で銀行を営んでいた、明治の豪商です。

(今流行りの二刀流ですね。)

両袖切妻造りと呼ばれる建物には、当時をほうふつさせる帳場などが再現されているそうです。

店舗の両側には、鹿沼産の深岩石でできた蔵が、左右相対して建てられています。

右の蔵が麻蔵、左が文庫蔵で、腰まわりに岩舟石、軒まわりに赤レンガを組んでいました。

ここからさらに、巴波川沿いに歩きます。

おじいちゃんが孫といっしょに歩いている姿に出会いました。

うらやましいですね。

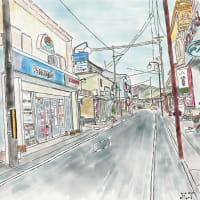

レトロな散髪屋さんがあります。

暖簾に、創業明治8年とあります。

少し歩いて、「栃木市郷土参考館」にやってきました。

質店を営んでいた板倉家の母屋と土蔵からなり、約200年前の建物だそうです。

中に入り、見学させてもらいました。

格子のくぐり戸を入ります。

あとでわかったのですが、わざと入りにくい入口にしているみたいです。出にくいわけです、泥棒が。

ここは質店でした。

中に入るとボランティアの人が、詳しく説明してくださいます。

なんでしょうか。漢方薬⋯⋯⋯。

先ほどの狭い入口の話がボランティアの方から私に質問されました。

何故、こんな入口になっているのかと。

それから、戸を閉めて、かんぬきを降ろすと非常に厳重に戸締りがなされるという話です。

障子の部分が一部が取り外しできる工夫です。風通しをよくするのでしょう。

帳場かな。大福帳が見れます。

蔵の方へ行きます。

質店では、客の品物を保管するのに蔵は重要です。

ネズミ返しのある蔵の入口、床に作られた空気孔、品物を管理するためネズミから守り、また、温度湿度の管理も。

天井の、松の一本通しのすごい梁です。

詳しい説明で、充分満足させていただきました。

ここから、「塚田歴史伝説館」の方へまわります。

巴波川沿いの「塚田歴史伝説館」の建物群です。

塚田家は江戸時代後期から、木材回漕問屋を営んできた豪商でした。

当時は、木材を筏に組んで、巴波川(うずまがわ)から利根川を通り、行きは一昼夜、帰りは三日三晚かけて江戸深川の木場まで運んでいたそうです。

この川沿いの120mほどある黒塀、白壁の土蔵の姿が、巴波川の水面にうつり、なんとも言えない風景をつくり出します。

栃木の代表的な景色と言えます。テレビでもよく放映されていました。

このすぐ近くに、歴史伝説館の入口があります。

中に入ります。

蔵芝居の「巴波川悲話」をロボット人形が見せてくれるらしいです。

三味線をひく、お婆ちゃんロボットも登場します。

これは見ないで、ここを後にしました。

栃木は、たくさんの古い建物が残っていました。また、レトロな洋館も。

栃木駅に戻り、次は、「古河(こが)」を目指します。

次のブログで。