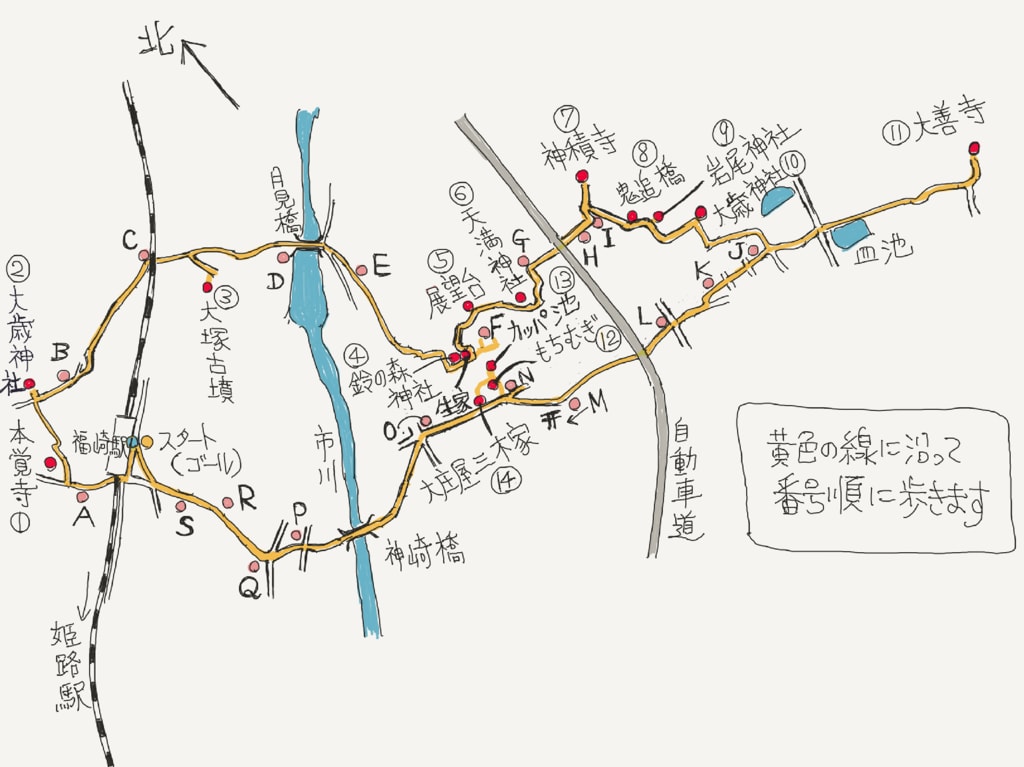

この”福崎駅からはじまるハイキング”も、あとは福崎駅まで戻ればゴールになります。

(今は、14番の大庄屋三木家です。)

三木家の前の道を東の方へ少し戻ってみました。

三木家を東側から見た風景

広大な屋敷がうかがえました。

屋根の上の明かり取り?(煙だし?)が特徴的でした。

その東隣には、旧辻川郵便局があります。

かっては、三木家の西隣にあったと思ったのですが、…………。

携帯で調べると、解体して移築し、修理復元されたとの事です。

(道理で新し過ぎると思いました。)

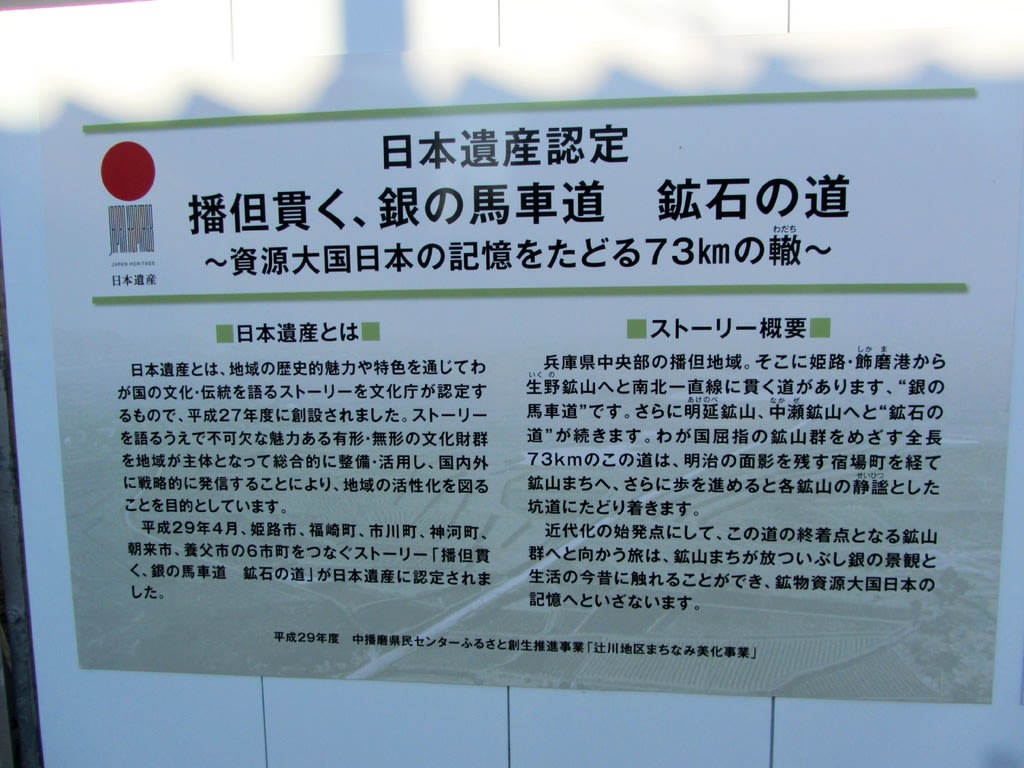

道の両側に”銀の馬車道”の説明看板があります。

この今いる道が、銀の馬車道が通っていたところだそうです。

「銀の馬車道」は、明治の初め、生野と姫路市飾磨港の間の約49kmを結ぶ道として造られ、別名「生野銀山道」、「生野鉱山寮馬車道」とも呼ばれました。

馬車専用道路で、”日本初の高速産業道路”です。

道路の反対側には、

三木家の方へ銀の馬車道を戻り、今度は、もと旧辻川郵便局のあったところに、たくさんの説明板が並んでいました。

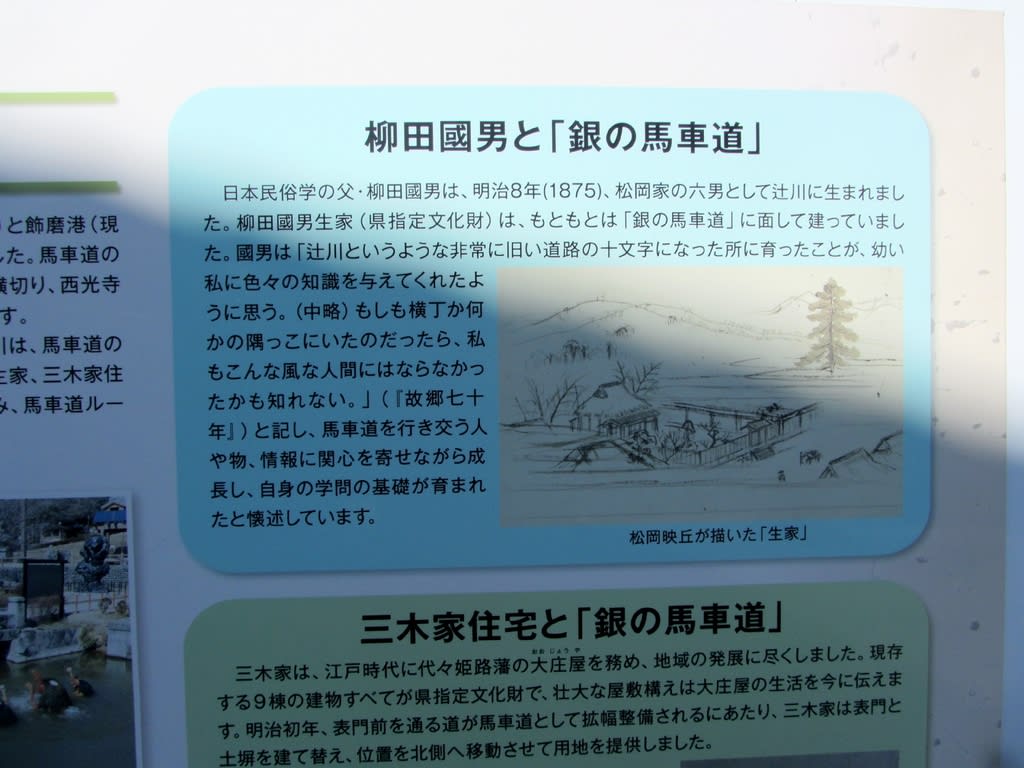

柳田國男と「銀の馬車道」

”日本民俗学の父・柳田國男は、明治8年(1875)、松岡家の六男として辻川に生まれました。柳田國男生家は、もともとは「銀の馬車道」に面して建っていました。國男は「辻川というような非常に旧い道路の十文字になった所に育ったことが、幼い私に色々の知識を与えてくれたように思う。(中略)もしも横丁か何かの隅っこにいたのだったら、私もこんな風な人間にならなかったかも知れない。」(故郷七十年)と記し、馬車道を行き交う人や物、情報に関心を寄せながら成長し、自身の学問の基礎が育まれたと述懐しています。”

松岡映丘と「銀の馬車道」

”日本画家・松岡映丘は、松岡五兄弟の末弟で、幼い時から絵画へ興味を持っていました。馬車道沿いの旅館「ますや」には、人力車の中継所がありました。映丘は、兄の國男、静雄とともに、人力車の背後に描かれた武者絵を見るために、毎日のようにここに通っていました。そして、これが彼を画家にするきっかけのひとつになったと國男は語っています。”

ここから、福崎駅へ戻ります。

(最初に福崎駅を出発してから、約6時間経過しました。)

目印の目標物を確認しながら指定のコースをウォーキングします。

三木家の前の道を西へ歩いていきました。

この古いすてきな建物は、「元鈴の森酒店(銀の馬車道の酒)」です。

さらに西へ歩いていると、レトロな洋館が現れました。

この辺りの目標物が記されています。

その目標物の”喫茶 かどや”を見つけました。

正面右の”こっひいや”の看板があるところが喫茶店だと思います。

(上の地図のO地点)

順調に道に迷わず歩いているようです。

次は、「神崎橋」が目印でした。

少し戸惑いましたが、なんとか神崎橋にきます。

橋を渡りました。

橋を渡り、すぐに右の細い道に入るようにコースが指示されています。

次の目印は”理容店”です。

(10年以上も前のハイキングMAPですので、………不安です。)

理容店を発見しました。(上の地図のP地点)

さらに歩いていると、古い町並みが現れました。

ここを通過して、いよいよ道が細かく分かれているのでたいへんです。

目印は”郵便局”

福崎新町郵便局を発見しました。(上の地図のQ地点)

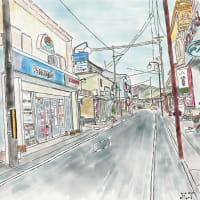

この通りを歩きました。

次の目印は”西正寺”です。

見つけました。(地図のR地点)

いよいよ、ゴールの福崎駅が近いです。

この先を歩いていくと、”商店街”の記述があります。

どんな商店街が現れるか楽しみで歩きました。

少し、商店街の雰囲気がありますが、…………。

レトロな感じのある商店街が現れました。(地図のS地点)

どことも、大型店があり、小さな店はたいへんなように感じました。

この先を、ピッチを上げて歩きます。

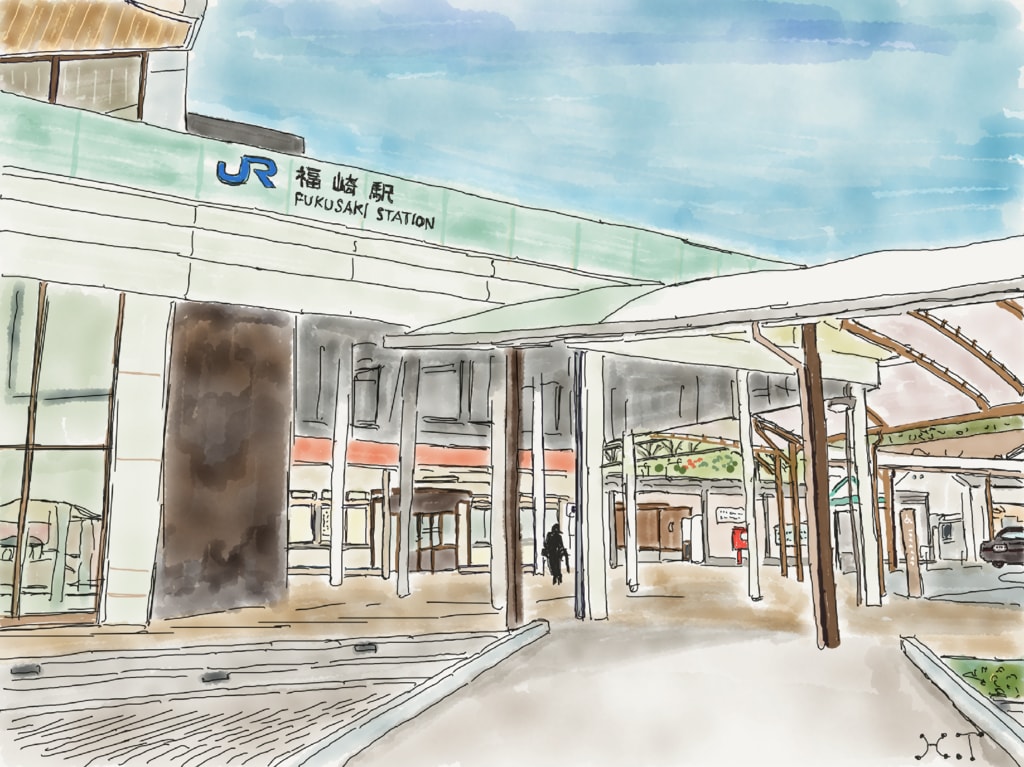

とうとう、福崎駅に戻ってきました。

今回の歩数は2万歩をゆうゆうと超しています。

がんばりました。