今年の百四丈滝の氷壺は厳冬期に降雪量が少なかった為か、スキッと煙突状に真っ直ぐに立ち上がっている。例年は谷が雪で埋まってしまうため、もう少しズングリとしている。3月からは低温傾向で4月に入った現在でもアイスブルーは健在だ。

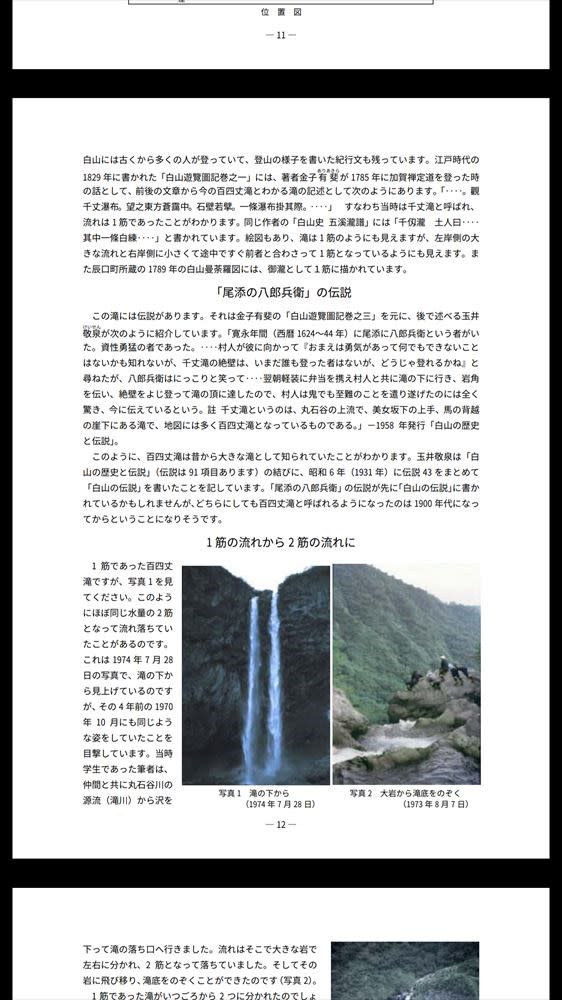

石川県白山自然保護センターが発行する普及誌「はくさん」第32巻3号には過去からの呼び名、伝説、そして近年姿を変えた百四丈滝の姿が、筆者上馬康生氏の実体験と共に解説されている。同氏が1974年に撮影した滝は、2本の筋で流れ落ちている。1973年には仲間らと共に滝の落ち口に有った流れを分ける大岩に登り滝壺を見下ろしてる。これが1980年代前半に崩れ落ち、今の一筋の滝になったと言うのだ。またここには記載されていないが、同氏はここに紹介されている尾添の八郎兵衛伝説のように、百四丈の向かって右側の岩壁をよじ登り、清浄ヶ原上部の源頭部まで単独遡行をしたことも有るという強者だ。

氷壺が現在の様な同心円状の丸い形を作るようになったのは近年の事で、それまでは楕円形だったと思われる。かつては水量が2本に分散されるので、立ち上る滝のしぶきの勢いも弱くなり、高さも現在のように50メートルに迫るまでは成長出来なかったかも知れないと思うと、今この奇跡の産物を目の当たりに出来る有難さに感激しきりである。

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/publish/hakusan/documents/32-3.pdf

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます