ローズマリー

ローズマリー

Rosmarinus officinalisといっても多種多様です。

シソ科の常緑樹で、いい匂いがするところは共通ですが…

見出し画像は3番目に出て来る ’サンタ・バーバラ’種です。

すぐ上の画像は 最初に取り上げる ’ベネンデン・ブルー’種です。

’ベネンデン・ブルー’

今の学名は

Salvia rosmarinus ’Benenden Blue’ ですが、

旧学名は

Rosmarinus officinalis ’Benenden Blue’ でした。

ベネンデンはイギリス・ロンドンの南東部の地名です。

「ベネンデンブルーは直立品種です。葉は小葉でやや小さく育ちます。寒くなると赤色に変化します。濃い紫色の花が咲きます。」(通販カタログより)

ということですが、品種名を深く追求してもあまり意味がない(←個人の意見です(´v_v`))ので、

きょうは 「ローズマリー」という名前の由来についてメモしておきます。

端的に言って「ローズマリー」の「ローズ」は「バラ」じゃないです。

端的に言って「ローズマリー」の「ローズ」は「バラ」じゃないです。

また「マリー」も元々はマリア様じゃないのです。

ローズマリーという名前の元はこの植物のラテン語名の rōs marīnus(ロース マリーヌス)で、rōs は「しずく」marīnusは「海の」の意なので全体で「海の雫(しずく)」という意味だったのです。

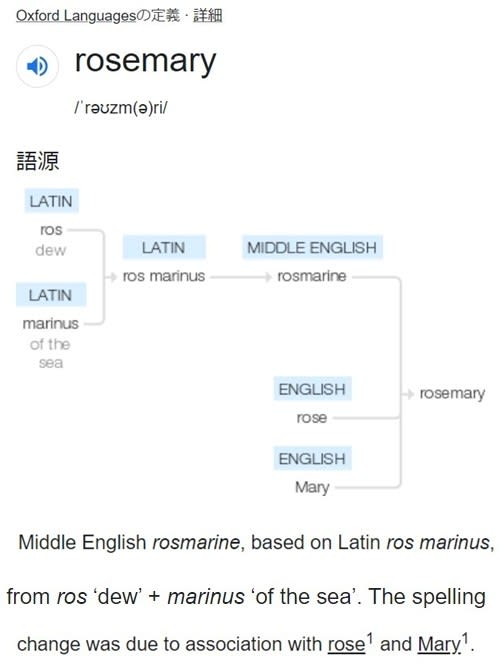

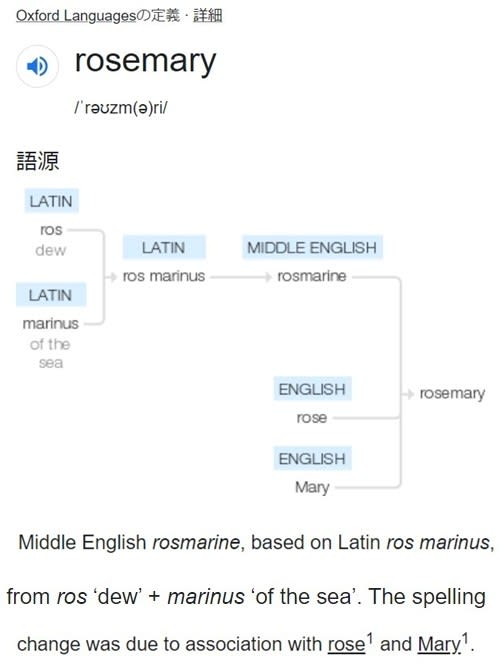

語源をたどると・・・

ラテン語の rōs marīnus (ロース マリーヌス)が縮まって仏語で romarin(ロマラン)と呼ばれるようになりました。

同じ rōs marīnus が縮まって英語で rosemary(ローズメアリ)と呼ばれるようになりました。

仏語のほうは単純に(素直に?)縮まったのに対し、英語のほうは「聖母メアリ」と「バラの花」への連想(こじつけ?)があったようです(↓)。

イギリスは宗教も国王がカソリック教会にたてついて国王をトップとするイギリス国教をつくったように、名前まで自分たちの都合で変えちゃうんですね"(-""-)"

’ダンシング・ウォーター’

旧学名は

Rosmarinus officinalis 'Dancing Waters'

匍匐性品種です。

ダンシングウォーターは比較的成長が早く、数多くの花をつける多花性であることが特徴です。葉や花が風に揺れて踊っているようにみえることから「ダンシング」の名前がつきました。(GreenSnap「ローズマリーの種類|食用の品種や、色や香りの違いは?」)

先述したように、ローズマリーの現在の学名は

Salvia rosmarinus ですが、2017 年までは

Rosmarinus officinalis でした。

2017 年までは

Rosmarinus は属名で、今は 種小名です。

’サンタ・バーバラ’

’サンタバーバラ’ は比較的コンパクトにまとまりやすく、多花性で四季咲きの品種です。半耐寒性があり開花時期は夏の暑さがおさまった9月頃~翌春にかけてです。(同上)

予断ですが、品種名の’サンタバーバラ’ は言うまでもなくアメリカ・カリフォルニア州南部の都市です。1847年まではメキシコ領でした。

サンタバーバラにはカリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB) があります。1975年2月、UCSBの学生がベトナム戦争反対を訴え、市内をデモ行進しましたが次第に暴徒化。商店やパトカーが投石に遭い、バンク・オブ・アメリカの支店は放火されて全焼しました。(wiki 「サンタバーバラ」より)

ベトナム戦争は1975年4月30日のサイゴン陥落により終結しましたが、アメリカ軍が介入した1964年から数えても10年以上も続いた消耗戦でした。多くの若者が徴兵を遺棄してヒッピーとなった時代でもありました。ウッドストック・フェスティバル(Woodstock Music and Art Festival)が開かれたのもこの時代でした(1969年8月) (^^♪

さて本題に戻り、英文Wikipedia の「Rosemary」には

エリザベス・ケントは、フローラ・ドメスティカ(1823 年)の中で、「この植物の植物名は、海の露を意味する 2 つのラテン語を組み合わせたものである。実際、ローズマリーは海辺で最もよく育つ」と記しています。

ローズマリーの花はシソ科特有の花で唇状で花弁5(上唇2裂、下唇3裂)、雌しべ1本、雄しべは2本です。

さてもうひとつのトピック。

私たちの世代ですと、ローズマリーは サイモンとガーファンクルの「スカボローフェア」に出て来るハーブのひとつとしてあまりにも有名です。

Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary, and thyme

Remember me to one who lives there

She once was a true love of mine

スカボロー・フェア(Scarborough Fair)の歌詞自体はイギリス民謡そのものであり、妖精の騎士(Elfin knight)が原型と言われているようです。魔界の妖精が、旅人に無理難題(実現不可能な伝言)を問いかけ、もし、旅人が、まともに返答したなら、魔界にさらっていくというものらしいです。

歌詞中に繰り返し出て来る

♪

Parsley, sage, rosemary, and thyme (パセリ、セージ、ローズマリーにタイム)

は魔界の妖精の無理難題な問いかけに、旅人が、魔よけ効果のある上の4つのハーブの名を唱えて、逃れようとしているということらしいです。

深いですねぇ !(^^)!

もっと具体的には、百年戦争の時代のヨークシャー地方の北海沿岸の行楽地スカボロウの市で

「パセリ、セイジ、ローズマリー、タイムはいらんかね~」と紅茶売りの声が市(フェア)のお囃子のように聞こえる

との解説もありました。

これも分かりやすく納得です。

.

ここ

ここ