最近、会計ネタを余りやっていなかったこともあり、

この24日の日経記事にはコメントしておきます。

結構、奥が深いですよ。

---------------------------------------------------

企業基準共通化、新株発行費を対象に・国際組織と合意

---------------------------------------------------

【ロンドン=田村篤士】

日本の会計基準を作る企業会計基準委員会は23日、

国際会計基準理事会(IASB)と基準の共通化を目指す

2回目の会議をロンドンで開いた。

当面の検討テーマとして、すでに決めた「海外子会社の会計基準」

など5項目に加え、新株発行費の取り扱いを加えることで合意した。

来年3月に東京で3回目の会合を開くことも決めた。

IASBは世界90カ国で利用される国際会計基準(IAS)を作る国際組織。

共通化作業は日本の会計基準とIASの差異を減らす狙いで、

今年から本格化した。

--------------------------------------------------------------------------

【コメント】

この記事でまず重要なことは、

「日本の会計基準が国際会計基準との差異を減らすために、

共通化作業をしている」ことです。

共通化=収斂させる=コンバージェンス、という用語を使っています。

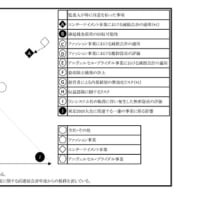

それではどういう項目を共通化させようとしているのか、といいますと、

現在フェーズ1として5+1項目

①在外子会社の会計基準の統一

②棚卸資産の評価

③セグメント情報

④関連当事者の開示

⑤投資不動産

⑥新株発行費(今回新たに加わる)

それぞれについて、次稿以降で追って説明していきますが、

この6つの中で何が実務上一番大きな問題となるか、

だけ気に留めておいて下さい。

それが「在外子会社の会計基準の統一」となります。

何故大きな問題なのかは

以下の解説記事をご参照頂ければご理解が進むと思います。

[出所:(株)ロータス21]

-----------------------------------------------------------

■在外子会社の会計基準を統一する方向で検討を開始■

ASB・当面の取扱いとして国際会計基準、米国会計基準を利用

------------------------------------------------------------

企業会計基準委員会(ASB)は在外子会社の会計基準を統一する方向で

検討に入った。

実務上の負担を考慮し、当面の取扱いとして、

国際会計基準又は米国会計基準を利用することが提案されている。

平成17年中に公開草案を公表し、

平成18年初めには実務対応報告を決定する予定だ。

適用時期については、早ければ平成18年4月1日以後開始事業年度から

としたい考えだが、時期がずれ込む可能性もある。

◆原則は統一だが◆

連結財務諸表原則では、親子会社間の会計処理については、

原則として統一することが求められている。

しかし、在外子会社の会計処理については、

日本公認会計士協会の監査委員会報告第56号

「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」において、

例外的に統一しないことも認められている。

これについては、現在、企業会計基準委員会と国際会計基準審議会との

コンバージェンスプロジェクトでの検討項目の一つになっている。

◆日本基準では実務上の負担が大きい◆

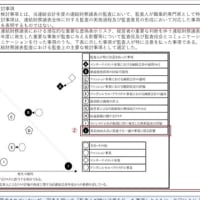

在外子会社の会計基準を日本基準に統一する場合は、

①在外子会社に日本基準による財務諸表の作成を求め、

これをもとに親会社が連結財務諸表を作成する、

②在外子会社が現地基準で作成した財務諸表を親会社が

日本基準に修正して、連結財務諸表を作成する

といったことが考えられる。

しかし、この2つのケースでは、例えば、

在外子会社が日本基準に基づいた経理マニュアルがないといった点や

日本の会計基準への修正が親会社の決算手続に追加されるほか、

現地と親会社の会計監査人の連携といった実務上の負担が

過大になることが予想される。

このため、当面の取扱いとして、在外子会社の会計処理を

国際会計基準や米国会計基準を採用することにより、

実務上の負担を軽減する方向で検討が進められている。

◆のれんの取扱いなどが問題◆

しかし、問題は、日本の会計基準と国際会計基準、米国会計基準との間で

差異がある部分だ。

特に財務諸表に重要な影響を与える項目の取扱いである。

この差異を調整するか否かが今後の大きな論点となる。

のれんの会計処理などが検討項目に挙がっている。

8月4日に開催された企業会計基準委員会の実務対応専門委員会では、

財務諸表に重要な影響を与える項目をどの程度の範囲まで例示するのか

難しいなどといった意見が相次いだ。

なお、適用時期については、早ければ、平成18年4月1日以降開始事業年度から

としているが、平成19年4月からの適用でも難しいといった意見があり、

流動的だ。

---------------------------------------------------------

(情報量が多いので本稿は、ここまで。次稿にてもう少し解説します。)

この24日の日経記事にはコメントしておきます。

結構、奥が深いですよ。

---------------------------------------------------

企業基準共通化、新株発行費を対象に・国際組織と合意

---------------------------------------------------

【ロンドン=田村篤士】

日本の会計基準を作る企業会計基準委員会は23日、

国際会計基準理事会(IASB)と基準の共通化を目指す

2回目の会議をロンドンで開いた。

当面の検討テーマとして、すでに決めた「海外子会社の会計基準」

など5項目に加え、新株発行費の取り扱いを加えることで合意した。

来年3月に東京で3回目の会合を開くことも決めた。

IASBは世界90カ国で利用される国際会計基準(IAS)を作る国際組織。

共通化作業は日本の会計基準とIASの差異を減らす狙いで、

今年から本格化した。

--------------------------------------------------------------------------

【コメント】

この記事でまず重要なことは、

「日本の会計基準が国際会計基準との差異を減らすために、

共通化作業をしている」ことです。

共通化=収斂させる=コンバージェンス、という用語を使っています。

それではどういう項目を共通化させようとしているのか、といいますと、

現在フェーズ1として5+1項目

①在外子会社の会計基準の統一

②棚卸資産の評価

③セグメント情報

④関連当事者の開示

⑤投資不動産

⑥新株発行費(今回新たに加わる)

それぞれについて、次稿以降で追って説明していきますが、

この6つの中で何が実務上一番大きな問題となるか、

だけ気に留めておいて下さい。

それが「在外子会社の会計基準の統一」となります。

何故大きな問題なのかは

以下の解説記事をご参照頂ければご理解が進むと思います。

[出所:(株)ロータス21]

-----------------------------------------------------------

■在外子会社の会計基準を統一する方向で検討を開始■

ASB・当面の取扱いとして国際会計基準、米国会計基準を利用

------------------------------------------------------------

企業会計基準委員会(ASB)は在外子会社の会計基準を統一する方向で

検討に入った。

実務上の負担を考慮し、当面の取扱いとして、

国際会計基準又は米国会計基準を利用することが提案されている。

平成17年中に公開草案を公表し、

平成18年初めには実務対応報告を決定する予定だ。

適用時期については、早ければ平成18年4月1日以後開始事業年度から

としたい考えだが、時期がずれ込む可能性もある。

◆原則は統一だが◆

連結財務諸表原則では、親子会社間の会計処理については、

原則として統一することが求められている。

しかし、在外子会社の会計処理については、

日本公認会計士協会の監査委員会報告第56号

「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」において、

例外的に統一しないことも認められている。

これについては、現在、企業会計基準委員会と国際会計基準審議会との

コンバージェンスプロジェクトでの検討項目の一つになっている。

◆日本基準では実務上の負担が大きい◆

在外子会社の会計基準を日本基準に統一する場合は、

①在外子会社に日本基準による財務諸表の作成を求め、

これをもとに親会社が連結財務諸表を作成する、

②在外子会社が現地基準で作成した財務諸表を親会社が

日本基準に修正して、連結財務諸表を作成する

といったことが考えられる。

しかし、この2つのケースでは、例えば、

在外子会社が日本基準に基づいた経理マニュアルがないといった点や

日本の会計基準への修正が親会社の決算手続に追加されるほか、

現地と親会社の会計監査人の連携といった実務上の負担が

過大になることが予想される。

このため、当面の取扱いとして、在外子会社の会計処理を

国際会計基準や米国会計基準を採用することにより、

実務上の負担を軽減する方向で検討が進められている。

◆のれんの取扱いなどが問題◆

しかし、問題は、日本の会計基準と国際会計基準、米国会計基準との間で

差異がある部分だ。

特に財務諸表に重要な影響を与える項目の取扱いである。

この差異を調整するか否かが今後の大きな論点となる。

のれんの会計処理などが検討項目に挙がっている。

8月4日に開催された企業会計基準委員会の実務対応専門委員会では、

財務諸表に重要な影響を与える項目をどの程度の範囲まで例示するのか

難しいなどといった意見が相次いだ。

なお、適用時期については、早ければ、平成18年4月1日以降開始事業年度から

としているが、平成19年4月からの適用でも難しいといった意見があり、

流動的だ。

---------------------------------------------------------

(情報量が多いので本稿は、ここまで。次稿にてもう少し解説します。)

ただし、我々は(日本、中国、韓国)、コンバージェンスが同一(identical)であることを意味するとは思わない。

http://www.asb.or.jp/j_asbj/pressrelease/pressrelease_20050912.pdf