いつもご覧下さり、誠に有難うございます。

昨日は783名さまと随分と多かったのですが、案の定、またどなたかが

Yahoo掲示板(フクビ化学)で引用していただいたようで・・・。

本日は反動減となるでしょう。

さてさて、阪急・阪神問題でまた少し動きがあったようです。

今回はニュースの裏を会計的に読み解いていきましょうか。

少し長くなりますが、まずは日経記事より。

--------------------------------------------------------------------------

◆阪急、共同持ち株会社案も・阪神株買い取りで◆

阪急ホールディングス(HD)による阪神電気鉄道株の買い取り構想で、

新たに共同持ち株会社方式で経営を統合する案が浮上していることが19日、

分かった。両社が共同持ち株会社をつくるなど阪急と阪神がほぼ対等の位置付けに

なる仕組みを検討している。

最終的には共同持ち株会社の傘下に両グループの電鉄会社などを並べる。

阪急による「救済色」を薄め、阪神も応じやすい仕組みにする狙い。

今回の案では、阪急HDがいったん阪神株を買い取った後、共同持ち株会社形態

に移行するか、新たに共同持ち株会社を設立し株を買い取るのかなどはまだ

詰まっていないもよう。ただ、新会社の名称として「阪急阪神ホールディングス」

などが有力視されており、阪急と阪神の対等統合の色彩が強まる。

「ライバルによる吸収」を警戒する阪神側の理解を得やすいと考えているようだ。

半面、村上ファンド問題解決のため新たに資金を負担する阪急側のメリットが

みえにくくなる恐れもあり、今後慎重に検討が進む見通し。

-------------------------------------------------------------------------

(コメント)

①「共同支配」「ほぼ対等」・・・・・。記事では阪神電鉄側への配慮としていますが、本当にそうでしょうか?

私はこのニュースを見て、直感的に思ったのが、

「阪急電鉄の本音としては、持分プーリング法を使って、阪神電鉄保有資産を

時価評価せずに簿価のまま統合に持ち込みたいんじゃないのか?」です。

②どういうことでしょうか?

これを解くカギはこの4月開始事業年度から適用される「企業結合会計」あります。

以下、あずさ監査法人HPの解説が簡潔でしたので、こちらを引用させていただきました。

--------------------------------------------------------------------

あずさ監査法人/企業結合会計

http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/joint.html

◆企業結合会計◆

平成18年(2006年)4月1日開始事業年度から適用されます。企業結合会計では、

合併などの企業結合取引を、投資家にとってその持分が継続しているか否かの観点

から、「取得」と「持分の結合」とに識別し、それぞれに適切な会計処理が

適用されます。

「取得」とは、持分の継続が絶たれるということです。投資家にとってみれば

いったん投資を清算し、改めてその資産・負債に対する投資を行い、

それを現物出資したものと考えます。

「持分の継続」とは、投資がそのまま継続していることであり、「持分の結合」

と識別されます。

ただし、持分の継続・非継続という概念は、相対的なものであるため、

「対価の種類」と「支配」という二つの観点から判断することとされています。

<具体的な判断基準の概要(独立企業間の結合)>

・以下の3要件すべてを満たす場合→「持分の結合」と判定⇒持分プーリング法

・3要件の一つでも欠ける場合→「取得」と判定⇒パーチェス法

<要件>

(1)結合の対価が議決権付普通株式であること

(2)結合後の議決権比率がおおむね55:45~45:55の範囲

(3)(2)以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

<取得の会計処理: パーチェス法>

パーチェス法とは、被結合企業の資産・負債を時価で引き継ぐとともに、

その取得原価を、対価として交付する現金および株式等の公正価値とする会計処理

方法です。

<持分の結合の会計処理: 持分プーリング法>

持分プーリング法とは、すべての結合当事企業の資産、負債および資本を、

それぞれの適切な帳簿価額で引き継ぐ会計処理方法です。

(以上、引用終わり)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

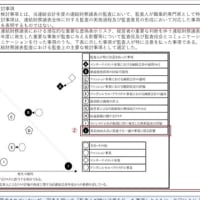

③阪神電鉄の含み益を出すことなく阪急と統合するには、

持分プーリング法が最適。でも、ハードルは高い。

<要件>

(1) 結合の対価が議決権付普通株式であること

(2) 結合後の議決権比率がおおむね55:45~45:55の範囲

(3) (2)以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

(1)(3)はいいとして、結合後の議決権比率をおおむね55:45~45:55の範囲に

しなくてはなりません。

以下は、非常に乱暴な推論です。

阪急ホールディングス株式の時価総額が7,600億円・・・①

阪神電鉄株式の時価総額は4,200億円・・・・②

この2社で共同持株会社を作ろうとすると、

議決権比率は①:②=76:42≒64:36

これではクリアできないでしょう。

となると、次の手段としては、

阪急HDの保有する事業のうち、おおむね、阪神電鉄の時価総額に相当すると思われる「都市交通事業」を切り出して、阪神電鉄と統合させるんでしょうね。

なぜ、阪急HDの都市交通事業≒阪神電鉄の時価総額とした根拠ですが、

非常にラフです。

すなわち、

阪急HDのH17/3期連結セグメントから全社EBITDA887億円・・・③。

うち都市交通事業のEBITDA462億円.・・・・・④

①×(④÷③)=7,600億円×(462億円÷887億円)=3,958億円・・・⑤

議決権比率=⑤:②=40:42=49:51

おおむね55:45~45:55の範囲になります。これなら持分プーリングでの統合が可能となります。

・・・・ですので、記事にあった「共同持株会社にして両者の鉄道事業を置く」という手法においては、「持分プーリング法」が適用可能ではないかと思われます。

何よりも、割高と見られた阪神株の、まさにその株高を逆に利用している点でも

妙案ではないか?と勝手に思っている次第です。

昨日は783名さまと随分と多かったのですが、案の定、またどなたかが

Yahoo掲示板(フクビ化学)で引用していただいたようで・・・。

本日は反動減となるでしょう。

さてさて、阪急・阪神問題でまた少し動きがあったようです。

今回はニュースの裏を会計的に読み解いていきましょうか。

少し長くなりますが、まずは日経記事より。

--------------------------------------------------------------------------

◆阪急、共同持ち株会社案も・阪神株買い取りで◆

阪急ホールディングス(HD)による阪神電気鉄道株の買い取り構想で、

新たに共同持ち株会社方式で経営を統合する案が浮上していることが19日、

分かった。両社が共同持ち株会社をつくるなど阪急と阪神がほぼ対等の位置付けに

なる仕組みを検討している。

最終的には共同持ち株会社の傘下に両グループの電鉄会社などを並べる。

阪急による「救済色」を薄め、阪神も応じやすい仕組みにする狙い。

今回の案では、阪急HDがいったん阪神株を買い取った後、共同持ち株会社形態

に移行するか、新たに共同持ち株会社を設立し株を買い取るのかなどはまだ

詰まっていないもよう。ただ、新会社の名称として「阪急阪神ホールディングス」

などが有力視されており、阪急と阪神の対等統合の色彩が強まる。

「ライバルによる吸収」を警戒する阪神側の理解を得やすいと考えているようだ。

半面、村上ファンド問題解決のため新たに資金を負担する阪急側のメリットが

みえにくくなる恐れもあり、今後慎重に検討が進む見通し。

-------------------------------------------------------------------------

(コメント)

①「共同支配」「ほぼ対等」・・・・・。記事では阪神電鉄側への配慮としていますが、本当にそうでしょうか?

私はこのニュースを見て、直感的に思ったのが、

「阪急電鉄の本音としては、持分プーリング法を使って、阪神電鉄保有資産を

時価評価せずに簿価のまま統合に持ち込みたいんじゃないのか?」です。

②どういうことでしょうか?

これを解くカギはこの4月開始事業年度から適用される「企業結合会計」あります。

以下、あずさ監査法人HPの解説が簡潔でしたので、こちらを引用させていただきました。

--------------------------------------------------------------------

あずさ監査法人/企業結合会計

http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/joint.html

◆企業結合会計◆

平成18年(2006年)4月1日開始事業年度から適用されます。企業結合会計では、

合併などの企業結合取引を、投資家にとってその持分が継続しているか否かの観点

から、「取得」と「持分の結合」とに識別し、それぞれに適切な会計処理が

適用されます。

「取得」とは、持分の継続が絶たれるということです。投資家にとってみれば

いったん投資を清算し、改めてその資産・負債に対する投資を行い、

それを現物出資したものと考えます。

「持分の継続」とは、投資がそのまま継続していることであり、「持分の結合」

と識別されます。

ただし、持分の継続・非継続という概念は、相対的なものであるため、

「対価の種類」と「支配」という二つの観点から判断することとされています。

<具体的な判断基準の概要(独立企業間の結合)>

・以下の3要件すべてを満たす場合→「持分の結合」と判定⇒持分プーリング法

・3要件の一つでも欠ける場合→「取得」と判定⇒パーチェス法

<要件>

(1)結合の対価が議決権付普通株式であること

(2)結合後の議決権比率がおおむね55:45~45:55の範囲

(3)(2)以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

<取得の会計処理: パーチェス法>

パーチェス法とは、被結合企業の資産・負債を時価で引き継ぐとともに、

その取得原価を、対価として交付する現金および株式等の公正価値とする会計処理

方法です。

<持分の結合の会計処理: 持分プーリング法>

持分プーリング法とは、すべての結合当事企業の資産、負債および資本を、

それぞれの適切な帳簿価額で引き継ぐ会計処理方法です。

(以上、引用終わり)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

③阪神電鉄の含み益を出すことなく阪急と統合するには、

持分プーリング法が最適。でも、ハードルは高い。

<要件>

(1) 結合の対価が議決権付普通株式であること

(2) 結合後の議決権比率がおおむね55:45~45:55の範囲

(3) (2)以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

(1)(3)はいいとして、結合後の議決権比率をおおむね55:45~45:55の範囲に

しなくてはなりません。

以下は、非常に乱暴な推論です。

阪急ホールディングス株式の時価総額が7,600億円・・・①

阪神電鉄株式の時価総額は4,200億円・・・・②

この2社で共同持株会社を作ろうとすると、

議決権比率は①:②=76:42≒64:36

これではクリアできないでしょう。

となると、次の手段としては、

阪急HDの保有する事業のうち、おおむね、阪神電鉄の時価総額に相当すると思われる「都市交通事業」を切り出して、阪神電鉄と統合させるんでしょうね。

なぜ、阪急HDの都市交通事業≒阪神電鉄の時価総額とした根拠ですが、

非常にラフです。

すなわち、

阪急HDのH17/3期連結セグメントから全社EBITDA887億円・・・③。

うち都市交通事業のEBITDA462億円.・・・・・④

①×(④÷③)=7,600億円×(462億円÷887億円)=3,958億円・・・⑤

議決権比率=⑤:②=40:42=49:51

おおむね55:45~45:55の範囲になります。これなら持分プーリングでの統合が可能となります。

・・・・ですので、記事にあった「共同持株会社にして両者の鉄道事業を置く」という手法においては、「持分プーリング法」が適用可能ではないかと思われます。

何よりも、割高と見られた阪神株の、まさにその株高を逆に利用している点でも

妙案ではないか?と勝手に思っている次第です。

う~む 会社分割してからの合併ですか?

不可能では無いと思いますし、無理やり数字をあわせすことも可能かもしれません。

しかし、会社で働いている人の気持ちはお構い無しでするんですね。

思考回路がほりえもん化してきてるかもしれません。

はせ吉さん

早速のコメント有難うございます。

「阪急と阪神がほぼ対等の位置付けになる仕組み」に

こだわっているようでしたので、

私が勝手に推測したまでです。

あくまで「会計上のお遊び」ということで

ご容赦ください・・・・。

会計上はプーリングにしないと、多額の含み益+資本ないし資本剰余金が計上されて、資本効率の悪さが露呈してしまします。PBRも1倍以下になってしまうかもしれませんし。

そうすると第2、第3のMACや一般株主の株主還元圧力も強まることでしょう。

税務上も適格再編的(対等再編)なニュアンスをアピールしておかないと、統合により株主が課税されてしまうというリスクもあろうかと思いました。

会計・税務的にはプーリング+適格再編を軸に考えているような気がしてなりません。

会計上はプーリングにしないと、多額の含み益+資本ないし資本剰余金が計上されて、資本効率の悪さが露呈してしまします。PBRも1倍以下になってしまうかもしれませんし。

そうすると第2、第3のMACや一般株主の株主還元圧力も強まることでしょう。

税務上も適格再編的(対等再編)なニュアンスをアピールしておかないと、統合により株主が課税されてしまうというリスクもあろうかと思いました。

会計・税務的にはプーリング+適格再編を軸に考えているような気がしてなりません。