冒頭からお詫びしますが、本稿は自分の頭の整理のために記録したもので、オチはありません。あしからず。

本日、日経で中国碧桂園、海外債務で「支払い義務不履行の可能性」とのニユースがでました。

資金繰り懸念を抱える中国の不動産最大手、碧桂園控股(カントリー・ガーデン・ホールディングス)は10日、「海外債務の支払い義務を期限内に履行できない可能性がある」と発表。既に中国2位の大手不動産デベロッパー、中国恒大集団(エバーグランデ)が、米国で連邦破産法15条の適用を申請。

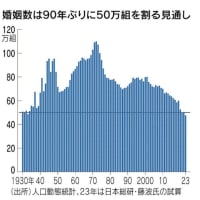

中国では不動産が国内総生産(GDP)に占める比率は3割に達し、90年代の日本と比べても格段に高い。

これは歴史的に中国では、土地が「資源」のような位置付けだったことが背景にある。それぞれの地方政府が土地の使用権を売却することで財源を捻出する構造になっており、地価が高騰するほど地方財政が潤うため、政府系金融機関が積極融資し、バブルを後押しする構造が定着。しかしいよいよ逆回転し始めたってなワケです。

日本のバブル崩壊においては、90〜92年頃までに破綻した企業の負債額は最大でも数千億円規模でしたが、そこから10年以上かけて、最終的な不良債権処理の総額は100兆円を超えました。中国は最初の2社だけで76兆円です。一体どこまで損失が広がるのか。

先行きにつき、楽観論・悲観論両論出ておりますが、私はやはり後者ですかね。

わが意を得たり!という論稿がありましたのでご紹介しておきますね。

小幡績「中国不動産バブル崩壊が深刻化する「5つの理由」」(東洋経済オンライン)

<5つの理由>

①現在の中国の耐久力は、当時の日本よりも高いと思われる。ということは、処理がそれだけさらに遅れるのであり、非効率性の温存は日本以上に長く続く可能性がある。

②中国の不動産バブル崩壊は、銀行および地方政府に大きなダメージを与えうる。不動産バブルの膨張を打ち出の小槌にしてしまった地方政府は、膨張を前提に動いているから、これが崩壊したら、収入減や、非効率な無駄遣いのつじつまを合わせるものがなくなり、あっという間に破綻するはず。つまり、銀行を恣意的に利用してきたからこそ、非効率性は、かつての日本とは比較にならないくらいさらに杜撰であり、ダメージはとてつもなく大きくなる。

③平均所得が高くなくとも、完全に二重経済であり、上海、北京などの沿岸部の所得水準は1990年の日本以上であり、この部分の打ち止め感はあろう。ということは、これ以上の地方からの移動を都市部が受け入れる余地はなく、成長の持続も難しい。

④中国経済の成長は、この10年は完全に内需主導であり、この内需は、個人消費のほとんどは、不動産投資収益、含み益により、ぜいたjくをしてきた消費者による部分が大きい。そして、土地神話がいったん崩れると修復は不可能であり、北京や上海は今も上がっているというが、それは相対的に一部に残っているだけのことであり、崩壊が広がるにつれて、こちらも投資は減るであろう。

⑤日本の住宅バブルは、大半は日常の住居用の自宅をローンで購入しただけであり、投資用物件に手を出したのはごく少数だった。

したがって、バブルが崩壊しても、誰も投げ売りをせず、異常な高値で買ってしまった自宅のローンを、小遣いを減らして、せっせと忍耐強く返し続けた。だから、日本の個人消費は大きく収縮し、コスパがすべてとなった。中国では、これと比べ物にならないほど悲惨なものとなるであろう。なぜなら、個人の住宅購入額の半分以上は投資物件だからである。

答え合わせはとりあえず10年後。

またいきます。

本日、日経で中国碧桂園、海外債務で「支払い義務不履行の可能性」とのニユースがでました。

資金繰り懸念を抱える中国の不動産最大手、碧桂園控股(カントリー・ガーデン・ホールディングス)は10日、「海外債務の支払い義務を期限内に履行できない可能性がある」と発表。既に中国2位の大手不動産デベロッパー、中国恒大集団(エバーグランデ)が、米国で連邦破産法15条の適用を申請。

中国では不動産が国内総生産(GDP)に占める比率は3割に達し、90年代の日本と比べても格段に高い。

これは歴史的に中国では、土地が「資源」のような位置付けだったことが背景にある。それぞれの地方政府が土地の使用権を売却することで財源を捻出する構造になっており、地価が高騰するほど地方財政が潤うため、政府系金融機関が積極融資し、バブルを後押しする構造が定着。しかしいよいよ逆回転し始めたってなワケです。

日本のバブル崩壊においては、90〜92年頃までに破綻した企業の負債額は最大でも数千億円規模でしたが、そこから10年以上かけて、最終的な不良債権処理の総額は100兆円を超えました。中国は最初の2社だけで76兆円です。一体どこまで損失が広がるのか。

先行きにつき、楽観論・悲観論両論出ておりますが、私はやはり後者ですかね。

わが意を得たり!という論稿がありましたのでご紹介しておきますね。

小幡績「中国不動産バブル崩壊が深刻化する「5つの理由」」(東洋経済オンライン)

<5つの理由>

①現在の中国の耐久力は、当時の日本よりも高いと思われる。ということは、処理がそれだけさらに遅れるのであり、非効率性の温存は日本以上に長く続く可能性がある。

②中国の不動産バブル崩壊は、銀行および地方政府に大きなダメージを与えうる。不動産バブルの膨張を打ち出の小槌にしてしまった地方政府は、膨張を前提に動いているから、これが崩壊したら、収入減や、非効率な無駄遣いのつじつまを合わせるものがなくなり、あっという間に破綻するはず。つまり、銀行を恣意的に利用してきたからこそ、非効率性は、かつての日本とは比較にならないくらいさらに杜撰であり、ダメージはとてつもなく大きくなる。

③平均所得が高くなくとも、完全に二重経済であり、上海、北京などの沿岸部の所得水準は1990年の日本以上であり、この部分の打ち止め感はあろう。ということは、これ以上の地方からの移動を都市部が受け入れる余地はなく、成長の持続も難しい。

④中国経済の成長は、この10年は完全に内需主導であり、この内需は、個人消費のほとんどは、不動産投資収益、含み益により、ぜいたjくをしてきた消費者による部分が大きい。そして、土地神話がいったん崩れると修復は不可能であり、北京や上海は今も上がっているというが、それは相対的に一部に残っているだけのことであり、崩壊が広がるにつれて、こちらも投資は減るであろう。

⑤日本の住宅バブルは、大半は日常の住居用の自宅をローンで購入しただけであり、投資用物件に手を出したのはごく少数だった。

したがって、バブルが崩壊しても、誰も投げ売りをせず、異常な高値で買ってしまった自宅のローンを、小遣いを減らして、せっせと忍耐強く返し続けた。だから、日本の個人消費は大きく収縮し、コスパがすべてとなった。中国では、これと比べ物にならないほど悲惨なものとなるであろう。なぜなら、個人の住宅購入額の半分以上は投資物件だからである。

答え合わせはとりあえず10年後。

またいきます。