写真付きで日記や趣味を書くなら goo ブログ

おっさんの品格

AMD Ryzen プロセッサ搭載の PC は冷却ファンの音が五月蠅すぎる?

以前に書いた記事 「何もしてないのに CPU 使用率が勝手に上がる」 は、Google 検索経由で割と頻繁に参照されており、この零細ブログのヒット数獲得の稼ぎ頭になってくれています。

同じ現象で悩む⼈がいまだに多くいるのだなと、実感している次第です。

そうした人たちがネット検索する際に入力するキーワードは、記事タイトル 「何もしてないのに CPU 使用率が勝手に上がる」 とほぼほぼ一致しているものと思われ、それがヒット数を稼げている要因ではないかと予想します。

それに味を占めて(笑)、タイトルのインパクトで勝負する(が中身は薄いw)新たな記事で二匹目のどじょうを狙ってみたいと思います。

但し、書いてある内容はあくまでも自分の実体験であり、タイトル詐欺まがいのことは決してしておりませんので、見ていただければ幸いです。

自分の近年のパソコン来歴は、HP の h9‒1390jp/CT というデスクトップ PC を2015年の夏まで使用し、その次に、EPSON の Endeavor Pro 8100 を2021年10月まで愛用しました。

先代のメインマシンだった Endeavor Pro 8100 は、Windows 8.1 ⇒ 10 の移行に伴う悲喜交々を通り抜けつつ、約6年の長期間使用し、たくさんの思い出が詰まった PC でした。

スペック的には十分で、高い買い物だったこともあり、PC の新調は封印してこれで一生闘うつもりでいたのですが、2021年10月、MS の前言撤回(=Windows 10 が最後の Windows になると言ったのを撤回して Windows 11 をリリース)によって状況が変わってしまいました。

Endeavor Pro 8100 は TPM を積んでおらず、Windows 11 がインストールできませんでした。

CPU サポートや TPM チェックを迂回してインストールする裏技はあるようでしたが、後になっていろいろと問題が起きても困るので、自分は決断しました。

お前が人生最後の PC になる筈だったのに。

こんな形(=MSの前言撤回)で手放すことになろうとは。

Endeavor Pro 8100、約6年間、本当にお世話になった (´;ω;`) ウッ ...

ハードオフで、いい⼈にもらわれていけよ。

アリガトウッ!!

ダーーーーーーーーー!!!!

というわけで、Endeavor Pro 8100 とお別れしたものの、HDD 収納ベイの使い勝手の良さが捨て難く、自分の還る場所は結局やっぱり Endeavor でした。

最新型の Endeavor は、Intel Core i9 CPU 搭載の Endeavor Pro 9100 と、AMD Ryzen CPU 搭載の Endeavor Pro 9050a の2種類あり、そのどちらかを選べということで、BTO の構成次第ではあるのでしょうけど、製品概要の表示価格が2倍近くも違うとなると、Endeavor Pro 9050a をチョイスする道しか自分には残されていませんでした(笑)。

今まで Intel CPU の PC しか使ったことがなく、AMD のことはほとんど知りませんでした。

が、調べてみると、あの Intel 帝国が 「インテル焦ってる」 などと揶揄されるまでに CPU 市場の勢力図を塗り替えた AMD Ryzen CPU が、決して 「安かろう悪かろう」 のコスパ重視路線の CPU ではないことを、遅まきながら知るに至り、Endeavor Pro 9050a の到着を楽しみに待ちました。

2021年10月、長野県松本市のエプソンダイレクトから、Endeavor Pro 9050a が到着。

メインの構成は、AMD Ryzen 9 5900X CPU、RAM 32GB。

自分はゲームはやらないのでグラボは必要最低限のものを選び、マウスとキーボード、リカバリメディアやセキュリティー対策ソフトも軒並み省略して、24万を切る値段でそこそこ良い買い物ができたと自負しています(笑)。

Windows 11 をクリーンインストールし、使用を開始したのですが ・・・・

PC の電源投入から Windows が起動するまでの間、さらには、使用中のふとした何気ないときに、CPU 冷却用と思われる(?)ファンが頻繁に回り出して、五月蠅くて仕方ない。

使用を開始してすぐに、その現象に気が付きました。

動画編集などの、負荷のかかる作業をしているわけではありません。

ウイルス対策ソフトは、昔はノートン先生を使用していましたが、軽さで定評のある ESET に乗り換え済みで、それが PC に負荷をかけているわけでもなさそうでした。

不思議だったのは、タスクマネージャーで CPU 使用率や HDD/SSD 使用率のグラフを見ても、特に何も騒々しい様子が見られないことです。

それなのに、ファンが回るばかりして五月蠅い。

真夏の暑い時期なら、CPU の熱を逃がすためにファンが回るのも、分からないでもない。

使用を開始した2021年10月の時点からこうでしたし、それから1年半近く使ってきて、寒い時期であろうが関係なく、ファンが回る音の五月蠅さに悩まさることは続きました。

BIOS の設定でファンの回転数を制御する項目があり、その設定を弄れば治まるのではないか。

CPU Fan などのソフトを使えば、うまくコントロールできるのでないか。

などなど、いろいろと調べながらやってみましたが、要領を得ませんでした。

そうやって調べている過程で、「Ryzen CPU は USB 周りが不安定」 という情報がありました。

見たところそれは、ある一人のユーザーの所感のように思えて、自分もそのときはその情報をそれほど重要視しなかったのですが ・・・・

その後もファンが回る音が五月蠅い現象は続き、騙し騙し使っていた、ある日のこと。

無線 LAN ルーターを Wi-Fi 6 対応のものに変えてみようと思い立ち、実行しました。

それまでは、ELECOM の USB 無線アダプタ 「WDC-433SUSU2M2」 を刺して、NEC の無線 LAN ルーターに繋いでいました。

Wi-Fi 6 対応の ELECOM 製 「WRC-X5400GSA-B」 に無線 LAN ルーターを更新し、それに合わせて無線アダプタの方も変える必要があり、調べてみると、Wi-Fi 6 対応の USB 接続無線アダプタは現状まだ数が少ないようで、次のどちらかしか実質ないような状況です。

ELECOM 「WDC-X1201DU3-B」

BUFFALO 「WI-U3-1200AX2/N」

最初は、ELECOM 同士で相性がいいだろうと思って「WDC-X1201DU3-B」 を買ったのですが、Windows 11 では動きませんでした(公式でも Windows 11 対応は謳われていません)。

仕方なく、BUFFALO の 「WI-U3-1200AX2/N」 を買い、繋げると、上手くいきました。

無線 LAN ルーターと USB 無線アダプタを Wi-Fi 6 対応にすると、確かにネットの速度は向上しましたが、一つ致命的な問題が ・・・・

使用中、Endeavor Pro 9050a 本体に刺している 「WI-U3-1200AX2/N」 の USB 接続が、勝手に切れては再接続し、また切れては再接続して元に戻る、ということが度々発生しました。

ファンが回る音の五月蠅さに加えて、新たな問題に悩まされることに ・・・・(泣)

Windows 11 は公開当初から USB 周りの不具合が多発している OS で、自分も仕事で触ってみてそれを実体験しているので、「WI-U3-1200AX2/N」 の USB 接続断もおそらく OS のバグが原因だろうと思い、Windows Update でインストールされた KB のいくつかをアンインストールしてみると、一時期は現象が治まりましたが、2023年の年明けからまた再発しました。

「WI-U3-1200AX2/N」 の amazon レビューを見ると、「Windows Update の度にドライバの入れ直しが必要」 と書いている人がいて、なるほどそういうことかと合点がいきました。

ドライバを再インストールをすれば解決するらしいことは、そのレビューを見て分かりました。

但し、Windows Update の度にそんなことをするなんて、やってられない。

根本的に解決したいと考え、USB 接続の無線アダプタをやめて、PCI-E 接続の Wi-Fi 6 アダプタ ASUS 「PCE-AX58BT」 に変えることにしました。

そうしたら、Wi-Fi 接続が途切れる問題から解放されただけでなく、ファンが回って五月蠅い問題もピタリと治まったと、いう次第です。

以上、現在の自分のメインマシン Endeavor Pro 9050a に刺さっている主要デバイスの変遷をまとめると、以下のようになります。

書いてきましたように、①②③ が刺さっていたとき、および、①②④ が刺さっていたときには、特に何の重い作業をしているわけでもないのに、CPU冷却用か電源冷却用かのファンが回ってその音が五月蠅い現象にさんざん悩まされたのですが、①⑤ の構成の現在は治まっています。

こうして見ると、USB 接続で刺すデバイスによって問題が起きたり起きなかったりするということは、「Ryzen CPU は USB 周りが不安定」 という情報がその通りであるようにも思えます。

あるいは、②、③、④ いずれかのデバイスとの相性問題だったのか。

自分個人的には、Windows 11 の USB 周りのバグの可能性も捨てきれないと思いますが。

さらには、AMD Ryzen CPU ではなく Intel Core i9 が載った Endeavor Pro 9100 ではどうだったのか、ということも考えられますが、それを確認する時間も気力も財力も(笑)自分にはありませんので、この辺で終わりにしたいと思います。

何かの参考になりましたら幸いです。

同じ現象で悩む⼈がいまだに多くいるのだなと、実感している次第です。

そうした人たちがネット検索する際に入力するキーワードは、記事タイトル 「何もしてないのに CPU 使用率が勝手に上がる」 とほぼほぼ一致しているものと思われ、それがヒット数を稼げている要因ではないかと予想します。

それに味を占めて(笑)、タイトルのインパクトで勝負する(が中身は薄いw)新たな記事で二匹目のどじょうを狙ってみたいと思います。

但し、書いてある内容はあくまでも自分の実体験であり、タイトル詐欺まがいのことは決してしておりませんので、見ていただければ幸いです。

MS が前言を撤回し、Windows 11 をリリース

自分の近年のパソコン来歴は、HP の h9‒1390jp/CT というデスクトップ PC を2015年の夏まで使用し、その次に、EPSON の Endeavor Pro 8100 を2021年10月まで愛用しました。

先代のメインマシンだった Endeavor Pro 8100 は、Windows 8.1 ⇒ 10 の移行に伴う悲喜交々を通り抜けつつ、約6年の長期間使用し、たくさんの思い出が詰まった PC でした。

スペック的には十分で、高い買い物だったこともあり、PC の新調は封印してこれで一生闘うつもりでいたのですが、2021年10月、MS の前言撤回(=Windows 10 が最後の Windows になると言ったのを撤回して Windows 11 をリリース)によって状況が変わってしまいました。

Endeavor Pro 8100 は TPM を積んでおらず、Windows 11 がインストールできませんでした。

CPU サポートや TPM チェックを迂回してインストールする裏技はあるようでしたが、後になっていろいろと問題が起きても困るので、自分は決断しました。

お前が人生最後の PC になる筈だったのに。

こんな形(=MSの前言撤回)で手放すことになろうとは。

Endeavor Pro 8100、約6年間、本当にお世話になった (´;ω;`) ウッ ...

ハードオフで、いい⼈にもらわれていけよ。

アリガトウッ!!

ダーーーーーーーーー!!!!

AMD Ryzen プロセッサ PC に乗り換え

というわけで、Endeavor Pro 8100 とお別れしたものの、HDD 収納ベイの使い勝手の良さが捨て難く、自分の還る場所は結局やっぱり Endeavor でした。

最新型の Endeavor は、Intel Core i9 CPU 搭載の Endeavor Pro 9100 と、AMD Ryzen CPU 搭載の Endeavor Pro 9050a の2種類あり、そのどちらかを選べということで、BTO の構成次第ではあるのでしょうけど、製品概要の表示価格が2倍近くも違うとなると、Endeavor Pro 9050a をチョイスする道しか自分には残されていませんでした(笑)。

今まで Intel CPU の PC しか使ったことがなく、AMD のことはほとんど知りませんでした。

が、調べてみると、あの Intel 帝国が 「インテル焦ってる」 などと揶揄されるまでに CPU 市場の勢力図を塗り替えた AMD Ryzen CPU が、決して 「安かろう悪かろう」 のコスパ重視路線の CPU ではないことを、遅まきながら知るに至り、Endeavor Pro 9050a の到着を楽しみに待ちました。

どうも、冷却用ファンが頻繁に回って五月蠅い ・・・・

2021年10月、長野県松本市のエプソンダイレクトから、Endeavor Pro 9050a が到着。

メインの構成は、AMD Ryzen 9 5900X CPU、RAM 32GB。

自分はゲームはやらないのでグラボは必要最低限のものを選び、マウスとキーボード、リカバリメディアやセキュリティー対策ソフトも軒並み省略して、24万を切る値段でそこそこ良い買い物ができたと自負しています(笑)。

Windows 11 をクリーンインストールし、使用を開始したのですが ・・・・

PC の電源投入から Windows が起動するまでの間、さらには、使用中のふとした何気ないときに、CPU 冷却用と思われる(?)ファンが頻繁に回り出して、五月蠅くて仕方ない。

使用を開始してすぐに、その現象に気が付きました。

動画編集などの、負荷のかかる作業をしているわけではありません。

ウイルス対策ソフトは、昔はノートン先生を使用していましたが、軽さで定評のある ESET に乗り換え済みで、それが PC に負荷をかけているわけでもなさそうでした。

「AMD Ryzen CPU は USB 周りが不安定」 という情報

不思議だったのは、タスクマネージャーで CPU 使用率や HDD/SSD 使用率のグラフを見ても、特に何も騒々しい様子が見られないことです。

それなのに、ファンが回るばかりして五月蠅い。

真夏の暑い時期なら、CPU の熱を逃がすためにファンが回るのも、分からないでもない。

使用を開始した2021年10月の時点からこうでしたし、それから1年半近く使ってきて、寒い時期であろうが関係なく、ファンが回る音の五月蠅さに悩まさることは続きました。

BIOS の設定でファンの回転数を制御する項目があり、その設定を弄れば治まるのではないか。

CPU Fan などのソフトを使えば、うまくコントロールできるのでないか。

などなど、いろいろと調べながらやってみましたが、要領を得ませんでした。

そうやって調べている過程で、「Ryzen CPU は USB 周りが不安定」 という情報がありました。

見たところそれは、ある一人のユーザーの所感のように思えて、自分もそのときはその情報をそれほど重要視しなかったのですが ・・・・

Wi-Fi 6 対応の無線 LAN ルーターに変えたことが転機となり ・・・・

その後もファンが回る音が五月蠅い現象は続き、騙し騙し使っていた、ある日のこと。

無線 LAN ルーターを Wi-Fi 6 対応のものに変えてみようと思い立ち、実行しました。

それまでは、ELECOM の USB 無線アダプタ 「WDC-433SUSU2M2」 を刺して、NEC の無線 LAN ルーターに繋いでいました。

Wi-Fi 6 対応の ELECOM 製 「WRC-X5400GSA-B」 に無線 LAN ルーターを更新し、それに合わせて無線アダプタの方も変える必要があり、調べてみると、Wi-Fi 6 対応の USB 接続無線アダプタは現状まだ数が少ないようで、次のどちらかしか実質ないような状況です。

ELECOM 「WDC-X1201DU3-B」

BUFFALO 「WI-U3-1200AX2/N」

最初は、ELECOM 同士で相性がいいだろうと思って「WDC-X1201DU3-B」 を買ったのですが、Windows 11 では動きませんでした(公式でも Windows 11 対応は謳われていません)。

仕方なく、BUFFALO の 「WI-U3-1200AX2/N」 を買い、繋げると、上手くいきました。

PCI-E 接続の Wi-Fi 6 アダプタに変えると ・・・・

無線 LAN ルーターと USB 無線アダプタを Wi-Fi 6 対応にすると、確かにネットの速度は向上しましたが、一つ致命的な問題が ・・・・

使用中、Endeavor Pro 9050a 本体に刺している 「WI-U3-1200AX2/N」 の USB 接続が、勝手に切れては再接続し、また切れては再接続して元に戻る、ということが度々発生しました。

ファンが回る音の五月蠅さに加えて、新たな問題に悩まされることに ・・・・(泣)

Windows 11 は公開当初から USB 周りの不具合が多発している OS で、自分も仕事で触ってみてそれを実体験しているので、「WI-U3-1200AX2/N」 の USB 接続断もおそらく OS のバグが原因だろうと思い、Windows Update でインストールされた KB のいくつかをアンインストールしてみると、一時期は現象が治まりましたが、2023年の年明けからまた再発しました。

「WI-U3-1200AX2/N」 の amazon レビューを見ると、「Windows Update の度にドライバの入れ直しが必要」 と書いている人がいて、なるほどそういうことかと合点がいきました。

ドライバを再インストールをすれば解決するらしいことは、そのレビューを見て分かりました。

但し、Windows Update の度にそんなことをするなんて、やってられない。

根本的に解決したいと考え、USB 接続の無線アダプタをやめて、PCI-E 接続の Wi-Fi 6 アダプタ ASUS 「PCE-AX58BT」 に変えることにしました。

そうしたら、Wi-Fi 接続が途切れる問題から解放されただけでなく、ファンが回って五月蠅い問題もピタリと治まったと、いう次第です。

AMD Ryzen CPU の問題か、Windows 11 の問題か、それとも ・・・・

以上、現在の自分のメインマシン Endeavor Pro 9050a に刺さっている主要デバイスの変遷をまとめると、以下のようになります。

①Logicool 無線キーボード/マウスの USB 接続アダプタ

②ELECOM USB接続 Bluetooth アダプタ 「LBT-UAN05C2/N」

③ELECOM USB接続 Wi-Fi アダプタ 「WDC-433SUSU2M2」

↓

①Logicool 無線キーボード/マウスの USB 接続アダプタ

②ELECOM USB接続 Bluetooth アダプタ 「LBT-UAN05C2/N」

④BUFFALO USB接続 Wi-Fi6 アダプタ 「WI-U3-1200AX2/N」

↓

①Logicool 無線キーボード/マウスの USB 接続アダプタ

⑤ASUS PCI-E接続 Wi-Fi 6 アダプタ 「PCE-AX58BT」 ← Bluetooth も使える

②ELECOM USB接続 Bluetooth アダプタ 「LBT-UAN05C2/N」

③ELECOM USB接続 Wi-Fi アダプタ 「WDC-433SUSU2M2」

↓

①Logicool 無線キーボード/マウスの USB 接続アダプタ

②ELECOM USB接続 Bluetooth アダプタ 「LBT-UAN05C2/N」

④BUFFALO USB接続 Wi-Fi6 アダプタ 「WI-U3-1200AX2/N」

↓

①Logicool 無線キーボード/マウスの USB 接続アダプタ

⑤ASUS PCI-E接続 Wi-Fi 6 アダプタ 「PCE-AX58BT」 ← Bluetooth も使える

書いてきましたように、①②③ が刺さっていたとき、および、①②④ が刺さっていたときには、特に何の重い作業をしているわけでもないのに、CPU冷却用か電源冷却用かのファンが回ってその音が五月蠅い現象にさんざん悩まされたのですが、①⑤ の構成の現在は治まっています。

こうして見ると、USB 接続で刺すデバイスによって問題が起きたり起きなかったりするということは、「Ryzen CPU は USB 周りが不安定」 という情報がその通りであるようにも思えます。

あるいは、②、③、④ いずれかのデバイスとの相性問題だったのか。

自分個人的には、Windows 11 の USB 周りのバグの可能性も捨てきれないと思いますが。

さらには、AMD Ryzen CPU ではなく Intel Core i9 が載った Endeavor Pro 9100 ではどうだったのか、ということも考えられますが、それを確認する時間も気力も財力も(笑)自分にはありませんので、この辺で終わりにしたいと思います。

何かの参考になりましたら幸いです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Windows 10 の游ゴシックフォント、実は綺麗だった

2020年10月20日、Windows 10 October 2020 Update(Version 20H2)が公開されました。

Windows 8/8.1 の後継OSとして、Windows 10 が2015年7月に登場してから、年に2回の定期アップデートを積み重ね、早もう5年以上が経過しました。

その5年の間には、さまざまな出来事がありました。

Windows 10 は当初、マイクロソフト(以下 MS)のモバイル戦略の中核でした。

Windows 8/8.1 での失敗を軌道修正しつつも、その方針に変更はありませんでした。

Windows 10 と OS のコアを共通化した Windows 10 Mobile を引っ提げて、スマートフォン市場に殴り込みをかけ、PC とスマートフォンの両方にアプリストアの入り口を設けることで、過去に築き上げた Windows 帝国(PC)の利を生かす作戦に MS は打って出ました。

となると、PC とスマホの両方で動くアプリが作れる必要がありますが、MS は UWP(Universal Windows Platform)というフレームワークを創り上げ、その難題を突破。

Windows 10、Windows 10 Mobile、そして UWP、この3点セットを一般ユーザーおよびアプリ開発者にアピールする一大キャンペーンを展開しました。

何といっても、天下のマイクロソフトが社運を賭けて、勝負に出たのです。

となれば、ゆくゆくは、全国の iPhone ユーザー、Android ユーザーが、Windows 10 Mobile の端末を店頭で手に取り、

と固唾を飲んでヒソヒソ話を交わす、そんな光景が各地のショップで見られるのも、時間の問題のようにも思えました。

しかし、そんな MS の青写真、理想の絵コンテとは裏腹に、まず UWP がアプリ開発者に受け入れられることはありませんでした。

となると、アプリの数が増えないのでアプリストアが活性化することはなく、必然的に Windows 10 Mobile が苦境に立たされることになり、2019年12月、Windows 10 Mobile のサポート終了が MS より正式にアナウンスされました。

そして、かつて MS 自身が旗を振って Win32 クラシックアプリから UWP への移行を促してきたにも関わらず、今年 2020年の BUILD カンファレンスで「Project REUNION」なるものを発表して「Win32 アプリへの原点回帰」というようなことを言い出している状況からして、UWP が終息を迎えるのも時間の問題と思われます。

そして Windows 10 だけが残った、というのが2020年現在の状況です。

2015年に登場してから、Windows 10 はこれだけのアップデートを繰り返してきました(↑)。

最初の頃は、動作が不安定だの、アイコンデザインがショボいだの、フォントが汚い等々、ボロカスに言われてw評判は芳しくありませんでした。

わたし自身も、Windows 10 の品質に関しては、さんざん文句を言ってきたクチです。

ですが、5年間でこれだけのアップデートを重ねてきたことにより、安定性および UX まわりの品質は確実に向上している、今ではそんな印象を持っています。

以前はあれほど不満に思っていたフォントの汚さについては、慣れのせいか(笑)、最近はほとんど気にならなくなっていました。

ところが最近、DELL の 4K モニタ S2721QS を購入し、それまで使っていた DELL U2520D と繋ぎ変えたところ、ブビっくりしてしまいました。

デスクトップの右クリックメニューや、設定画面(従来のコントロールパネル)のテキストや、エクスプローラーのメニューなど、OS のありとあらゆる箇所のフォント表示が見違えるほど綺麗になってしまいました(解像度 3840 x 2160、スケーリング 150% での使用)。

あれほど忌み嫌っていた游ゴシックフォントが、4K モニタの解像度を得て本領を発揮した。

来る 4K その先の 8K の時代を見据えて、一部ユーザーからの批判に耐えて MS はちゃんとしたものを作ってきた、それが実際のところの正味の話(横山やすし)だったようです。

過去の累次アップデートで完成度を高めてきた機能の中には、フォントスケーリング処理も間違いなく入っている筈です。

それも知らずに、游ゴシックフォントはクソだの何だのと悪口ばかり言ってきた、己の無明、浅はかさを、今さらのように恥じている次第です。

同時に、「史上最⾼の Windows」を⽬指しての MS の奮闘努力を⾒守りたい気持ちを、これまでよりも強く持ちつつ、今後の Windows 10 アップデートを楽しみに待ちたいと思います。

Windows 8/8.1 の後継OSとして、Windows 10 が2015年7月に登場してから、年に2回の定期アップデートを積み重ね、早もう5年以上が経過しました。

その5年の間には、さまざまな出来事がありました。

Windows 10 は当初、マイクロソフト(以下 MS)のモバイル戦略の中核でした。

Windows 8/8.1 での失敗を軌道修正しつつも、その方針に変更はありませんでした。

Windows 10 と OS のコアを共通化した Windows 10 Mobile を引っ提げて、スマートフォン市場に殴り込みをかけ、PC とスマートフォンの両方にアプリストアの入り口を設けることで、過去に築き上げた Windows 帝国(PC)の利を生かす作戦に MS は打って出ました。

となると、PC とスマホの両方で動くアプリが作れる必要がありますが、MS は UWP(Universal Windows Platform)というフレームワークを創り上げ、その難題を突破。

Windows 10、Windows 10 Mobile、そして UWP、この3点セットを一般ユーザーおよびアプリ開発者にアピールする一大キャンペーンを展開しました。

何といっても、天下のマイクロソフトが社運を賭けて、勝負に出たのです。

となれば、ゆくゆくは、全国の iPhone ユーザー、Android ユーザーが、Windows 10 Mobile の端末を店頭で手に取り、

「おい ・・・・ これ、良くねえか? ・・・・」

「ああ ・・・・(ゴクリ)」

「ああ ・・・・(ゴクリ)」

と固唾を飲んでヒソヒソ話を交わす、そんな光景が各地のショップで見られるのも、時間の問題のようにも思えました。

しかし、そんな MS の青写真、理想の絵コンテとは裏腹に、まず UWP がアプリ開発者に受け入れられることはありませんでした。

となると、アプリの数が増えないのでアプリストアが活性化することはなく、必然的に Windows 10 Mobile が苦境に立たされることになり、2019年12月、Windows 10 Mobile のサポート終了が MS より正式にアナウンスされました。

そして、かつて MS 自身が旗を振って Win32 クラシックアプリから UWP への移行を促してきたにも関わらず、今年 2020年の BUILD カンファレンスで「Project REUNION」なるものを発表して「Win32 アプリへの原点回帰」というようなことを言い出している状況からして、UWP が終息を迎えるのも時間の問題と思われます。

そして Windows 10 だけが残った、というのが2020年現在の状況です。

2015年07月 Threshold1(Version 1507)

2015年11月 Threshold2(Version 1511)

2016年08月 Redstone1(Version 1607)

2017年04月 Redstone2(Version 1703)

2017年10月 Redstone3(Version 1709)

2018年04月 Redstone4(Version 1803)

2018年11月 Redstone5(Version 1809)

2019年05月 19H1(Version 1903)

2019年11月 19H2(Version 1909)

2020年03月 20H1(Version 2004)

2020年10月 20H2(-)

2015年11月 Threshold2(Version 1511)

2016年08月 Redstone1(Version 1607)

2017年04月 Redstone2(Version 1703)

2017年10月 Redstone3(Version 1709)

2018年04月 Redstone4(Version 1803)

2018年11月 Redstone5(Version 1809)

2019年05月 19H1(Version 1903)

2019年11月 19H2(Version 1909)

2020年03月 20H1(Version 2004)

2020年10月 20H2(-)

2015年に登場してから、Windows 10 はこれだけのアップデートを繰り返してきました(↑)。

最初の頃は、動作が不安定だの、アイコンデザインがショボいだの、フォントが汚い等々、ボロカスに言われてw評判は芳しくありませんでした。

わたし自身も、Windows 10 の品質に関しては、さんざん文句を言ってきたクチです。

ですが、5年間でこれだけのアップデートを重ねてきたことにより、安定性および UX まわりの品質は確実に向上している、今ではそんな印象を持っています。

以前はあれほど不満に思っていたフォントの汚さについては、慣れのせいか(笑)、最近はほとんど気にならなくなっていました。

ところが最近、DELL の 4K モニタ S2721QS を購入し、それまで使っていた DELL U2520D と繋ぎ変えたところ、ブビっくりしてしまいました。

デスクトップの右クリックメニューや、設定画面(従来のコントロールパネル)のテキストや、エクスプローラーのメニューなど、OS のありとあらゆる箇所のフォント表示が見違えるほど綺麗になってしまいました(解像度 3840 x 2160、スケーリング 150% での使用)。

あれほど忌み嫌っていた游ゴシックフォントが、4K モニタの解像度を得て本領を発揮した。

来る 4K その先の 8K の時代を見据えて、一部ユーザーからの批判に耐えて MS はちゃんとしたものを作ってきた、それが実際のところの正味の話(横山やすし)だったようです。

過去の累次アップデートで完成度を高めてきた機能の中には、フォントスケーリング処理も間違いなく入っている筈です。

それも知らずに、游ゴシックフォントはクソだの何だのと悪口ばかり言ってきた、己の無明、浅はかさを、今さらのように恥じている次第です。

同時に、「史上最⾼の Windows」を⽬指しての MS の奮闘努力を⾒守りたい気持ちを、これまでよりも強く持ちつつ、今後の Windows 10 アップデートを楽しみに待ちたいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Microsoft および Windows 10 へのお詫び

自分のメイン PC では現在、Windows 10 Pro RS3(Fall Creators Update)を使用中です。

元々は Windows 8.1 がプリインストールされた PC でしたが、Windows 10 Pro RS1(Anniversary Update)のライセンスを購入し、その後の定期アップデートを適用(またはクリーンインストール)して、現在に至っております。

Windows 10 の品質について、いろいろと言いたいことはあります。

このブログでも、主に↑の記事において、不満をタラタラと並べ立ててきました。

その不満のいくつかは、RS3(Fall Creators Update)を使用している現在も治っていません。

しかし、ここで1つ、訂正してお詫びしなければいけないことがあります。

上記↑記事で 「disk I/O 100% 病」、「disk I/O 100% セミフリーズ問題」 と称して書いています現象は、Windows 10 のせいで起きているものではなく、自分の完全なる思い違いでした。

先日、SSD を新品(SanDisk SDSSDA480G)に取り替えました。

そして、Windows 10 RS3 をクリーンインストールしました。

そしたら、あれほど悩まされていた件の現象は、ピタリと治まりました。

PC の起動直後、C: ドライブの disk I/O のグラフは、見違えるほど静かになりました(おお~)

Norton のクイックスキャン実行中でも、平均して 25% くらいの disk I/O 率です(おお~)

余裕のよっちゃんです(古~w)

Windows Update、ストアアプリのアップデート中も、PC が重いと感じることはありません。

要は、システムドライブとして使用していた旧 SSD に問題があった、それだけのことでした。

・・・・・ だのと、偉そうなことをいろいろと書いてしまい、お恥ずかしい限りですw

こんな貧相なブログで何か書かれたからといって、Microsoft ほどの大企業にとってはハナクソみたいなもので、何のダメージにもならないでしょうけれど、間違いは間違いとして訂正しておかなければなりません。

Windows 10 の 「disk I/O 100% 問題」 なるものは、自分の全くの勘違いでした。

システムドライブの SSD を新品に取替えた現在は、Windows 10 Pro RS3 が何の問題もなく使用できています。

ここに訂正してお詫びいたします。

逆に言うと、もし同様の現象に悩まされている人がいたら、HDD/SSD に問題があるのでは? という参考情報になろうかと思いますので、訂正の追記付きで上記記事↑の内容は、基本残しておきたいと思います。

ちょっとばかし言い訳をさしていただきますとw

前の古い SSD ですが、あんな風にあまりに酷い状況だったので、故障の線は当然疑いました。

ですが、CrystalDiskInfo でチェックした結果は、全くヘルシーだったんですよね ・・・・

いずれにしても、Windows 10 Pro RS3 が安定して使用できるようになり、かねてからのイライラからようやく解放され、毎日 PC を起動するのが楽しくなりました。

以前はとても気になっていたフォントやアイコンの汚さも、何かもうどうでもよくなってきた感すらありますが(笑)、そちらについては今後とも改善を期待したいと思います。

元々は Windows 8.1 がプリインストールされた PC でしたが、Windows 10 Pro RS1(Anniversary Update)のライセンスを購入し、その後の定期アップデートを適用(またはクリーンインストール)して、現在に至っております。

Windows 10 は 「史上最高」 なのか?

Windows 10 RS3(Fall Creators Update)を入れてみました

Windows 10 はやっぱり Windows 10 でした(笑)

Windows 10 RS3(Fall Creators Update)を入れてみました

Windows 10 はやっぱり Windows 10 でした(笑)

Windows 10 の品質について、いろいろと言いたいことはあります。

このブログでも、主に↑の記事において、不満をタラタラと並べ立ててきました。

その不満のいくつかは、RS3(Fall Creators Update)を使用している現在も治っていません。

しかし、ここで1つ、訂正してお詫びしなければいけないことがあります。

上記↑記事で 「disk I/O 100% 病」、「disk I/O 100% セミフリーズ問題」 と称して書いています現象は、Windows 10 のせいで起きているものではなく、自分の完全なる思い違いでした。

先日、SSD を新品(SanDisk SDSSDA480G)に取り替えました。

そして、Windows 10 RS3 をクリーンインストールしました。

そしたら、あれほど悩まされていた件の現象は、ピタリと治まりました。

PC の起動直後、C: ドライブの disk I/O のグラフは、見違えるほど静かになりました(おお~)

Norton のクイックスキャン実行中でも、平均して 25% くらいの disk I/O 率です(おお~)

余裕のよっちゃんです(古~w)

Windows Update、ストアアプリのアップデート中も、PC が重いと感じることはありません。

要は、システムドライブとして使用していた旧 SSD に問題があった、それだけのことでした。

『Windows 10 は土台の作りに根本的問題がある OS だ』

『Google の新デスクトップ OS に早く乗り換えたい』

『Google の新デスクトップ OS に早く乗り換えたい』

・・・・・ だのと、偉そうなことをいろいろと書いてしまい、お恥ずかしい限りですw

こんな貧相なブログで何か書かれたからといって、Microsoft ほどの大企業にとってはハナクソみたいなもので、何のダメージにもならないでしょうけれど、間違いは間違いとして訂正しておかなければなりません。

Windows 10 の 「disk I/O 100% 問題」 なるものは、自分の全くの勘違いでした。

システムドライブの SSD を新品に取替えた現在は、Windows 10 Pro RS3 が何の問題もなく使用できています。

ここに訂正してお詫びいたします。

逆に言うと、もし同様の現象に悩まされている人がいたら、HDD/SSD に問題があるのでは? という参考情報になろうかと思いますので、訂正の追記付きで上記記事↑の内容は、基本残しておきたいと思います。

ちょっとばかし言い訳をさしていただきますとw

前の古い SSD ですが、あんな風にあまりに酷い状況だったので、故障の線は当然疑いました。

ですが、CrystalDiskInfo でチェックした結果は、全くヘルシーだったんですよね ・・・・

いずれにしても、Windows 10 Pro RS3 が安定して使用できるようになり、かねてからのイライラからようやく解放され、毎日 PC を起動するのが楽しくなりました。

以前はとても気になっていたフォントやアイコンの汚さも、何かもうどうでもよくなってきた感すらありますが(笑)、そちらについては今後とも改善を期待したいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Windows 10 はやっぱり Windows 10 でした(笑)

2017/12/24 追記

以下のブログ記事の中に書いてあります 「disk I/O 100%」 の件は、

Windows 10 の問題ではなく、SSD の老朽化が原因であることが分かりました。

(詳細は、こちらの記事を参照してください)

ここに訂正してお詫びいたします。

以下のブログ記事の中に書いてあります 「disk I/O 100%」 の件は、

Windows 10 の問題ではなく、SSD の老朽化が原因であることが分かりました。

(詳細は、こちらの記事を参照してください)

ここに訂正してお詫びいたします。

先日の10月17日、「進化する史上最高の Windows(笑)」 Windows 10 RS3(Fall Creators Update)が公開され、自分も早速入れてみた。

その結果、RS3 アップデートは全体的にとてもいい感じで、ずっと悩まされてきた disk I/O 100% 病も改善された、とポジティブな評価記事を書いた(過去記事参照方)。

が、その後使っているうち、Windows 10 の出来の悪さは未だ健在であることが分かった。

OS が起動した後、ロック画面でパスワード入力を2回やらないとログイン出来ない。

これがまず、RS3 アップデート後の自分の環境で見つかっている大きな問題だ。

今までは、OS 起動後のロック画面でパスワードを入力すれば、直ちにログインできた。

っつーか、それが普通なんですけどね(笑)

RS3 アップデート後は、パスワードを入力してもロック画面に戻ってしまい、そのままずっと待っていてもダメで、もう一回パスワードを入れないとログインできない。

(スリープからの復帰時は、パスワード1回入力でロック解除可能で、こちらは問題なし)

何というお粗末なバグかと呆れるしかないが、これについては、近いうちに Windows Update で改修される筈なので、それまで待つとする。

問題は、RS3 アップデートでようやく治ったかと思われた、disk I/O 100% 問題だ。

disk I/O 100% セミフリーズ問題はまだ治っていなかった ・・・・

昨年8月に Windows 10 の使用を開始したときから、ずっと悩まされ続けた disk I/O 100% セミフリーズ問題が、RS3 アップデートでやっと改善された、自分はそう思った。

RS3 を入れて、少し触ってみた結果、そのときは明らかに改善の様子が見て取れた。

ただ、全く皆無になったわけではなく、Windows Update とストアアプリのアップデートの実行時に発症するのは相変わらずのようだったが、そこは仕方ないものと割り切って、普段使いのときに以前より症状が劇的に改善されている(ように思われた)ことを、自分は諸手を挙げて歓迎し、前回の記事を書いた。

・・・・ と思っていたのだが、「RS3 アップデートで disk I/O 100% 問題に終止符が打たれた」 と結論付けるのは、時期尚早であることが分かった。

昨日、Windows Update でもストアアプリのアップデートでもない普段使いのときに、ものの見事に発症してしまいました(笑)

昨日の夕方、スリープ状態で寝かせてあった PC の電源を入れ、スリープから復帰。

ロック画面が解除された後、Norton Internet Security のライブアップデートを実行し、その完了を待つ間に Outlook 2013 を起動した。

自分がやったことはそれだけで、何の特別な変わった操作をしたわけではない。

その後の経過は、以下の通りである。

Norton のライブアップデートで、2~3MB 程度の更新をダウンロード、インストール開始。

それのインストール完了にけっこうな時間がかかり、Drives Meter のガジェットを見ると、システムドライブの disk I/O が 100% に張り付いている。

ここから、例の症状が発症開始。

3分ほど待っても、ライブアップデートは終わる気配なし。

しびれを切らして、メールの確認をしようと思い、Outlook を起動。

タスクバーにピン止めしてあった Outlook のアイコンを、クリックした。

が、何の反応もなし。

2~3分ほど待っても、反応なし。

5分以上ほど経った頃だったか、何やらエラーメッセージが表示された。

「既に別プロセスの Outlook が起動中なので、起動できません」

そんな感じのエラーメッセージダイアログが、3つほど表示されている。

起動しても反応がないので、タスクバーアイコンを連打したせいかもしれない。

「Operation failed ....」 的な英文メッセージのダイアログも、1個表示されている。

最終的に 「Outlook を起動できません」 の正式なエラーメッセージダイアログが表示されたのは、アイコンをクリックしてから20分ほど経ったときだった。

そんなこんなで Outlook は起動に失敗(←自分がアイコンを連打した責任も多少あるかもだが)。

Outlook の起動を待つ約20分間、指を咥えて待っていたわけではない。

その間、タスクバーの他のアイコン、Word、Excel、IE11、Edge をクリックした。

明らかな異常事態なので、他のソフトがちゃんと起動するかどうか確認するためだ。

が、やはり反応がない。

十数秒くらい経ったとき、Edge が起動。

しかし、剃り込み付き e アイコン画面のまま、起動完了までに異常に時間がかかった。

数分後、Word 2013 のスプラッシュスクリーンが出現。

が、その状態のまま、また数分間待たされる。

そのうち Word が起動完了するも、「既存のファイルを開くことが出来ません」 か何か、変なエラーメッセージが出ている。

タスクバーアイコンをクリックしてから、約5分経過後、Excel 2013 がやっと起動完了。

起動した Word、Excel のウィンドウを終了させようとしたが、「(応答なし)」 の状態になり、数分ほど待ってからようやく終了した。

その間ずっと、システムドライブの disk I/O は 100% のまま。

IE11 は結局、起動しませんでした(笑)

それのインストール完了にけっこうな時間がかかり、Drives Meter のガジェットを見ると、システムドライブの disk I/O が 100% に張り付いている。

ここから、例の症状が発症開始。

3分ほど待っても、ライブアップデートは終わる気配なし。

しびれを切らして、メールの確認をしようと思い、Outlook を起動。

タスクバーにピン止めしてあった Outlook のアイコンを、クリックした。

が、何の反応もなし。

2~3分ほど待っても、反応なし。

5分以上ほど経った頃だったか、何やらエラーメッセージが表示された。

「既に別プロセスの Outlook が起動中なので、起動できません」

そんな感じのエラーメッセージダイアログが、3つほど表示されている。

起動しても反応がないので、タスクバーアイコンを連打したせいかもしれない。

「Operation failed ....」 的な英文メッセージのダイアログも、1個表示されている。

最終的に 「Outlook を起動できません」 の正式なエラーメッセージダイアログが表示されたのは、アイコンをクリックしてから20分ほど経ったときだった。

そんなこんなで Outlook は起動に失敗(←自分がアイコンを連打した責任も多少あるかもだが)。

Outlook の起動を待つ約20分間、指を咥えて待っていたわけではない。

その間、タスクバーの他のアイコン、Word、Excel、IE11、Edge をクリックした。

明らかな異常事態なので、他のソフトがちゃんと起動するかどうか確認するためだ。

が、やはり反応がない。

十数秒くらい経ったとき、Edge が起動。

しかし、剃り込み付き e アイコン画面のまま、起動完了までに異常に時間がかかった。

数分後、Word 2013 のスプラッシュスクリーンが出現。

が、その状態のまま、また数分間待たされる。

そのうち Word が起動完了するも、「既存のファイルを開くことが出来ません」 か何か、変なエラーメッセージが出ている。

タスクバーアイコンをクリックしてから、約5分経過後、Excel 2013 がやっと起動完了。

起動した Word、Excel のウィンドウを終了させようとしたが、「(応答なし)」 の状態になり、数分ほど待ってからようやく終了した。

その間ずっと、システムドライブの disk I/O は 100% のまま。

IE11 は結局、起動しませんでした(笑)

他のあらゆるソフトの起動をかけても、同様の異常事態に見舞われた。

埒があかないので、PC を再起動。

これが、何と30分かかりました(笑)

「再起動中です」 でプログレスリングがクルクル回る画面のまま、30分待ちました(笑)

やっと再起動したと思ったら、その後の挙動もおかしかった。

Outlook のデータの無事を確認すべく、Outlook を起動したところ、画面は起動したものの、何をしようとしても 「(応答なし)」 になって、全く操作ができない。

そんなこんなの状態でまた、延々待たされた。

10分くらい待った時点で、システムドライブ以外のデータドライブのアクセスが無いことを確認したうえで、PC をリセット。

PC 再起動後、依然として動作が超モッサリで、まだ挙動がおかしい。

メモ帳でテキストファイルを開こうとすると、起動に数分、終了しようとしたらまた 「(応答なし)」 になって数分経ってやっと終了する。

エクスプローラーを起動するのにも、数分かかる有様だった。

OS を2回再起動してもこんなことになるなんて、ほんとに大丈夫か? Windows 10 は。

こんなクソ OS に毎日付き合わされて、イライラばっかりしたくない。

実生活にも悪影響が及ぶから、マジで。

心が荒んで、エロ本買いに行きたくなるわ(笑)

Windows 10 は土台の作りに根本的問題がある OS だ

昨日勃発した異常事態から何とか抜け出せた今は、落ち着きを取り戻している。

こうして普通に使えている分には、普段使用時の disk I/O 100% の発生は、RS2 のときよりも明らかに改善されているように思える。

しかし、OS 内部のどこかで一寸ボタンの掛け違えが起きると、問題が顕になる。

↑に書いたような壮絶な阿鼻叫喚地獄に陥ってしまう。

PC をスリープから復帰させて、ウイルスソフトのアップデートをかけた。

これだけで、システムドライブの使用率が 100% になり、ソフトが起動できなくなる。

これが不具合でなくて一体何だというのか?

更新プログラム「KB3194496」の不具合に振り回される Windows 10 ユーザー - 阿久津良和のWindows Weekly Report

http://news.mynavi.jp/articles/2016/10/11/windows10report/

筆者の推測に過ぎないが、今回のトラブルは KB3194496 ではなく、Windows 10 自身に根本的な問題があるのではないだろうか。各所に空いた穴を補強してきたが、土台となる柱の1つに亀裂が入って今回の問題を引き起こしたように感じるのである。

http://news.mynavi.jp/articles/2016/10/11/windows10report/

筆者の推測に過ぎないが、今回のトラブルは KB3194496 ではなく、Windows 10 自身に根本的な問題があるのではないだろうか。各所に空いた穴を補強してきたが、土台となる柱の1つに亀裂が入って今回の問題を引き起こしたように感じるのである。

その筋の IT プロフェッショナルも↑こう指摘しているように、Windows 10 は土台の作りのどこかに根本的な問題が潜んだ OS なのではないか。

自分のような素人の一般ユーザーから見ても、実際に使っていてそう思う。

Android や iOS に対抗することに躍起になって、新機能の追加追加で OS にどんどん手を入れていっているうちに、開発メンバーの誰も把握しきれない根の深い潜在不具合が入り込んでしまった、そんな状況に陥っているのではないかと想像する。

いずれにしても、RS3 アップデートで幾分かは改善の兆しが見えていることは確かなので、今後の Windows 10 の行方を根気強く見守りたいと思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Windows 10 RS3(Fall Creators Update)を入れてみました

2017/12/24 追記

以下のブログ記事の中に書いてあります 「disk I/O 100%」 の件は、

Windows 10 の問題ではなく、SSD の老朽化が原因であることが分かりました。

(詳細は、こちらの記事を参照してください)

ここに訂正してお詫びいたします。

以下のブログ記事の中に書いてあります 「disk I/O 100%」 の件は、

Windows 10 の問題ではなく、SSD の老朽化が原因であることが分かりました。

(詳細は、こちらの記事を参照してください)

ここに訂正してお詫びいたします。

自分のメイン PC には現在、Windows 10 Pro がインストールされている。

元々は Windows 8.1 がプリインストールされていて、それで特に不満はなかったのだが、Windows ストアや UWP の状況をウォッチングしたいと思い、10 の使用を開始した。

まずは、昨年8月に Anniversary Update(RS1)のライセンスを購入、クリーンインストールしたのだが、そのあまりの品質の悪さに絶句したw

過去に使用してきた歴代の Windows に比べて、明らかに出来が悪かった。

今年4月に出た Creators Update(RS2)に上書きアップデートしても、状況は改善されず、不満は鬱積する一方となっていた(過去記事参照方)。

Windows 10 の何がそんなに不満なのか、挙げればきりがない。

フォントの汚さ、アイコンのカッチョ悪さ。

ストアの起動が不安定なバグが、Windows Update で治ったと思ったら、また復活する。

USB スピーカー(Olasonic TW-S7)の動作も非常に不安定で、OS 起動時にボリュームが勝手にデカくなったり、最悪音が出なくなる現象も頻発する。

新しいソフトのインストールや、OS の設定変更などは何もしていないのに、Windows Update によってそういう問題が起きるようになるということだ。

あるいは、タスクバーアイコンを右クリックしても、ジャンプリストが表示されない。

ジャンプリストから起動をかけたのに、いつまで待ってもソフトが起動せず、あれおかしいな? と思って再度やり直したらその途端に起動する、なんていうこともあった。

話にならない、お粗末なバグだと言うしかない。

Windows 10 を使っていると、そんなこんなの多くの問題で悩まされる。

Google の新デスクトップ OS に早く乗り換えたい、と思っていた

そして、自分が Windows 10 に対して抱いていた最大の不満が、disk I/O 100% 問題だ。

一体何の処理をしているのか知らないが、システムドライブ(SSD)の disk I/O が 100% になり、その間、セミフリーズ状態に陥って実質何も作業ができなくなる。

ブラウザでネットを見る、メモ帳等で文字を入力する、OneNote のページを切り替える。

スタートメニューを開いたり、「設定」アプリを開くなど、OS の操作をする場合も同様だ。

disk I/O 100% が発症している間は、動きが超モッサリになって、実質何も出来なくなる。

何も出来なくなると言ったら、本当に何も出来なくなる。

それはもう、マジで本当のことだったんです(笑)

この問題について、ネットの情報では 「自動メンテナンス機能を無効にすればよい」 で FA となっているようだが、自分はそれが原因ではないと思っている。

disk I/O 100% でセミフリーズする現象は、OS の起動直後、Windows Update の実行中、ストアアプリのアップデート実行中に必ず発生する他、それ以外の任意のタイミングで発生する。

Windows 10 の作りに何らかの根本的問題があったからだと、自分は思っている。

今後、RS3 だの RS4 だのとアップデートを繰り返したところで、Windows 10 のこの低品質が改善されることはおそらくないだろう、実際に使っていてそれを肌で感じていた。

改善どころか、アップデートによって新たなバグが入れ込まれることになるのは間違いないw

「進化する史上最高の Windows」 どころか、「人類の生産性を下げるクソ OS」 じゃねえか。

こんなことに、人生の貴重な時間を費やすのはもったいない。

・・・・ 等々と、最近はそんな風にまで思って、Google が Windows 互換のデスクトップ OS を早く出してくれないかなと、本気でそう考え始めていたところだった。

しかし一応、Windows 10 RS3 にアップデートしてみたら ・・・・

そう言いつつ、2017年10月17日、Windows 10 RS3(Fall Creators Update)の公開当日になると、PC オタクの血が騒ぎ、スルーを決め込むことは出来なかったw

どの道 Windows Update で RS3 アップデートは強制執行されるので、それまで待てば良かったのだが、公開翌日の夜にアップデートアシスタントで自前アップデートを行なった。

ダウンロード完了後、アップデート進捗が 70%~80% 辺りだったかまでは順調に進んだ。

そこから延々と時間がかかったので、そのまま布団に入り、翌朝にアップデート完了。

(´・ω・`)

結論から言うと、RS3 で Windows 10 は、そこそこ生まれ変わった。

自分はそのように評価したい。

RS3 アップデート後、アプリの起動や処理が全体的に早くなっていることがすぐ体感できた。

例えば、Chrome ブラウザでのブラウジングが、笑ってしまうほどめっちゃ早くなったw

ストアの起動も、以前のように紙袋アイコンのままいつまで待っても起動しないなんていうことはなく、めっちゃ早く起動するようになった。

RS2 時代は問題ありだった JPG 画像のサムネイル表示の件も、改善されている。

一方、システムフォントは游ゴシックのままで、アイコンがカッチョ悪いのも相変わらずだ。

見た目の外観(UX)については、残念ながら劇的な改善は見られない。

しかし、そんな中にも、MS なりの小さな努力が試みられている様子はうかがえる。

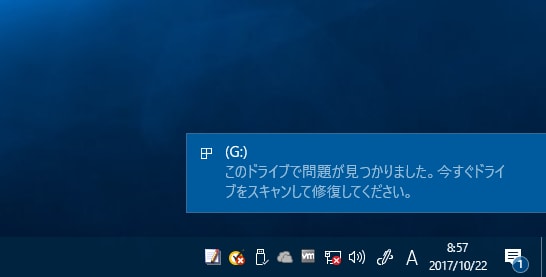

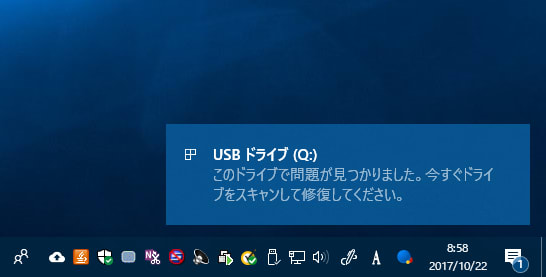

例えば、デスクトップ右下に表示される通知ウィンドウに、微妙に手が加えられている。

RS2 の場合(上)と RS3 の場合(下)を見比べると、ウィンドウ枠内に表示される通知メッセージの配置のバランスがいい具合に調整されている。

スタートメニューも、Fluent Design が適用されたことによるものか、RS2 のときよりも心なしか見た目が変わっているように思える。

そんなの、どうでもいい些細なことだと思う人もいるかもしれないが、「見た目が雑なソフトウェアは中身も大抵ろくな出来ではない」 が持論である自分としては、こうした修正が行なわれる方向に Windows 10 がようやく向かい始めたことを歓迎したい。

disk I/O 100% 病も改善された!

そして今回の RS3 アップデートで、disk I/O 100% 問題が大幅に解消された。

これは正直、嬉しい誤算だった。

現時点で確認したところでは、ストアアプリのアップデート実行中は、動きが緩慢になったりウィンドウが 「応答なし」 になるのは相変わらずで、Windows Update の実行中もたぶん同じだろうということで、まだ完全には治っていないようではある。

が、起動直後およびスリープからの復帰時の発生が大幅に緩和されたのと、何もしていないアイドル状態のときの発生も今のところなさげな感じだ。

RS2 のときは、デスクトップに置いてあるガジェット(Drives Meter)を見ると、システムドライブの disk I/O を示す赤い線のグラフが大体いつも 100% に張り付いていたが、RS3 にアップデートした今は赤い線はまったく落ち着いている。

長い間悩まされ続けたこの問題にようやく終止符が打たれることを、諸手を挙げて歓迎したい。

RS3 アップデートで、Windows 10 は全体として非常にいい感じに生まれ変わった。

見た目のショボさと、Edge ブラウザの使用感がまだまだ改善の余地ありなどの課題はあるが、それらを除けば、今のところは非常に快適に使用できるようになっている。

disk I/O 100% 問題が改善されたこと、返す返すもこれが非常に大きい。

この調子でいけば、フォントやアイコンが汚いのも、いずれ改善が期待できそうな雲行きになっていくのではないか。

念のため断っておくが、自分は MS に金を積まれて心変わりしたのではないw

Windows 10 に対して、このブログでさんざん悪態をついてきたが、今後は改心できそうだw

MS がアピールする 「史上最高の Windows」 とはまだ言い難いが、そこを目指しての MS の尽力を温かく見守りたいという気持ちになっている。

今後の Windows 10 アップデートを楽しみに待ちたい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |