写真付きで日記や趣味を書くなら goo ブログ

おっさんの品格

Romance

ミカド(Mikado)

知っている人は知っていると思うが、素性は謎のベールに包まれている。

Wikipedia で情報を調べようと思っても、US の Wikipedia で探したのでは見つからない。

本家おフランスの Wikipedia に行って検索しないと出て来ない。

↑に記載のディスコグラフィーによると、1982年にデビューシングル 「Par Hasard」 をヒットさせ、1985年に最初のアルバム 「Mikado」 をリリース。

1987年に最後のシングル 「La Fille Du Soleil」 をリリースし、1991年のグループ解散後、1998年にベストアルバム 「Forever」 が発表されている。

ミカドは、「Grégori Czerkinsky(♂)」、「Pascale Borel(♀)」 の男女2人組からなるフレンチポップ・デュオだ。

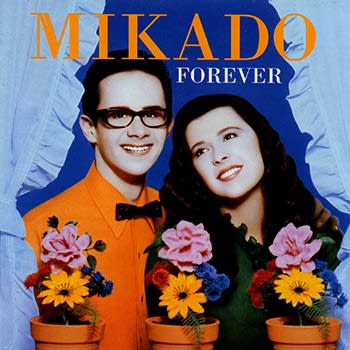

↑のアルバムジャケを見れば分かるように、ミカドの2人はとても仲睦まじい。

YouTube にいくつかうpされている PV 動画を見ると、まさに 「恋する2人」 の趣だ。

80年代のあの当時、洋楽雑誌や TV でミカドのことを見聞きした記憶はない。

↑の Wikipedia にはミカドと YMO の接点について書かれているが、マニアックな音楽ファンには知られていても、当時の日本でミカドはそれほどメジャーではなかったかもしれない。

しかし、ミカドの名前は知らなくても 「Par Hasard」 は聞けば分かる人は多いと思う。

ミカドのデビュー曲 「Par Hasard」 は、多くの人々の耳に残っている1曲だと思う。

「Par Hasard」の他には、「Carnaval(悲しみのカーナバル)」 もそこそこヒットした。

「Carnaval」 は、2008年のコンピレアルバム 「Mikado Inédits」 に収録されている他、自分の知る限りでは、「テクノ歌謡コレクション テイチク編 ラブリー・シンギング・サーキット」 というオムニバス CD でも 「Carnaval」 の音源はゲットできる。

ミカドの軌跡を知るには、1998年のベスト盤 「Forever」 が最適ということになる。

「Forever」 には、残念ながら 「Carnaval」 が未収録だが、その代わり、「Par Hasard」 の歌詞を英語で歌った 「Romance」 が全23曲の実質ラストに収録されている。

「Romance」 の演奏とサウンドは、「Par Hasard」 と丸っきり同じだ。

歌詞の方も 「Par Hasard」 のフランス語をそのまま英訳しただけかもしれない。

なのだけれど、「Par Hasard」 よりも 「Romance」 の方になぜか惹かれるものを感じる。

「Romance」 の歌詞は、自分のヒアリング能力ではところどころしか聞き取れない。

曲のラストは、たぶん↓こう歌われているのではないかと思う。

「私たちはこれから別の道を歩いていくけど、あなたと出会えたことはロマンスだったわ」

雰囲気的には、そんな感じの内容が歌われているように推察するが、定かではない。

「Romance」の lyric は、かねてからネットを探し回っているが未だに見つからない。

1991年のミカド解散後、Grégori(♂)はソロに転向し、現在も活動を続けている。

一方の Pascale(♀)も、2005年、2012年、2015年にソロアルバムを発表している。

ミカドの2人はとても仲睦まじいので、そのまま結婚して末永く幸せに暮らしているのだろう、きっとそうに違いない、と世間の人々は思ったのではないだろうか。

そんな人々の願い(?)を背に、2人は別々のソロ活動へ船出していった。

解散後の1998年に出たベストアルバム 「Forever」 のラストに収録されている 「Romance」 は、2人に向けた餞別が歌われた曲であるような気がしなくもない。

Mikado - Romance

https://www.youtube.com/watch?v=Ly0L5GwKaEA

知っている人は知っていると思うが、素性は謎のベールに包まれている。

Wikipedia で情報を調べようと思っても、US の Wikipedia で探したのでは見つからない。

本家おフランスの Wikipedia に行って検索しないと出て来ない。

Mikado (groupe)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikado_(groupe)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikado_(groupe)

↑に記載のディスコグラフィーによると、1982年にデビューシングル 「Par Hasard」 をヒットさせ、1985年に最初のアルバム 「Mikado」 をリリース。

1987年に最後のシングル 「La Fille Du Soleil」 をリリースし、1991年のグループ解散後、1998年にベストアルバム 「Forever」 が発表されている。

ミカドは、「Grégori Czerkinsky(♂)」、「Pascale Borel(♀)」 の男女2人組からなるフレンチポップ・デュオだ。

↑のアルバムジャケを見れば分かるように、ミカドの2人はとても仲睦まじい。

YouTube にいくつかうpされている PV 動画を見ると、まさに 「恋する2人」 の趣だ。

80年代のあの当時、洋楽雑誌や TV でミカドのことを見聞きした記憶はない。

↑の Wikipedia にはミカドと YMO の接点について書かれているが、マニアックな音楽ファンには知られていても、当時の日本でミカドはそれほどメジャーではなかったかもしれない。

しかし、ミカドの名前は知らなくても 「Par Hasard」 は聞けば分かる人は多いと思う。

ミカドのデビュー曲 「Par Hasard」 は、多くの人々の耳に残っている1曲だと思う。

1982年 「Par Hasard」

「Par Hasard」の他には、「Carnaval(悲しみのカーナバル)」 もそこそこヒットした。

「Carnaval」 は、2008年のコンピレアルバム 「Mikado Inédits」 に収録されている他、自分の知る限りでは、「テクノ歌謡コレクション テイチク編 ラブリー・シンギング・サーキット」 というオムニバス CD でも 「Carnaval」 の音源はゲットできる。

1985年 「Carnaval」

ミカドの軌跡を知るには、1998年のベスト盤 「Forever」 が最適ということになる。

「Forever」 には、残念ながら 「Carnaval」 が未収録だが、その代わり、「Par Hasard」 の歌詞を英語で歌った 「Romance」 が全23曲の実質ラストに収録されている。

1982年 「Romance」

「Romance」 の演奏とサウンドは、「Par Hasard」 と丸っきり同じだ。

歌詞の方も 「Par Hasard」 のフランス語をそのまま英訳しただけかもしれない。

なのだけれど、「Par Hasard」 よりも 「Romance」 の方になぜか惹かれるものを感じる。

you will walk along going your way

i will walk along going my way

i will walk along going my way

「Romance」 の歌詞は、自分のヒアリング能力ではところどころしか聞き取れない。

曲のラストは、たぶん↓こう歌われているのではないかと思う。

it can end but be romance

「私たちはこれから別の道を歩いていくけど、あなたと出会えたことはロマンスだったわ」

雰囲気的には、そんな感じの内容が歌われているように推察するが、定かではない。

「Romance」の lyric は、かねてからネットを探し回っているが未だに見つからない。

1991年のミカド解散後、Grégori(♂)はソロに転向し、現在も活動を続けている。

一方の Pascale(♀)も、2005年、2012年、2015年にソロアルバムを発表している。

Grégori Czerkinsky

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9gori_Czerkinsky

Pascale Borel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascale_Borel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9gori_Czerkinsky

Pascale Borel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascale_Borel

ミカドの2人はとても仲睦まじいので、そのまま結婚して末永く幸せに暮らしているのだろう、きっとそうに違いない、と世間の人々は思ったのではないだろうか。

そんな人々の願い(?)を背に、2人は別々のソロ活動へ船出していった。

解散後の1998年に出たベストアルバム 「Forever」 のラストに収録されている 「Romance」 は、2人に向けた餞別が歌われた曲であるような気がしなくもない。

Mikado - Romance

https://www.youtube.com/watch?v=Ly0L5GwKaEA

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Fortress Around Your Heart

UK 出身のバンド、ポリス(The Police)の中心人物だった、スティング(Sting)。

スティングの才能の凄さは、今さら改めて言うまでもない。

が、最初からいきなりソロでデビューしていたら、果たしてどうだったか。

ソロアーティスト・スティングの成功は、ポリスの伝説と切っても切れない関係にある。

そんなポリスの活動期間は、花のように短かった。

1978年のアルバム 「Outlandos d'Amour」 でデビューし、ラストアルバムとなった1983年の 「Synchronicity」 まで、たったの5年間だった。

ポリスは、ラストアルバム 「Synchronicity」 でひとつの頂点を極めた。

ポリスでやれることは、「Synchronicity」 ですべてやり尽くした。

ポリスの5年間のディスコグラフィーを振り返ると、そんな印象を受ける。

ポリスのほとんど全ての曲を作詞作曲したのが、スティングだった。

アンディ、コープランド名義の曲もいくつかあるが、「孤独のメッセージ」、「見つめていたい」 など、ポリスの有名なヒット曲はすべてスティングが単独で書いた。

スティングの才能と活躍が、ポリスの9割方の原動力だったように思う。

「Synchronicity」 をリリース後、明示的アナウンスがないまま、ポリスは解散状態になる。

そして、スティングはソロ活動に入り、次々とアルバムを発表する。

その溢れ出る才能を見せつけられると、ポリス解散は必然だったのかと思わせられる。

自分は、↑ここまでのスティングのソロアルバムを、CD を買って真面目に聴いた。

作風は、後年になればなるほど、よりアーティスティックになっている感がある。

「The Soul Cages」、「Let Your Soul Be Your Pilot(魂のパイロット)」 など、歌詞やタイトルを思い浮かべるだけでジワッときてしまう、思い出の曲がたくさんある。

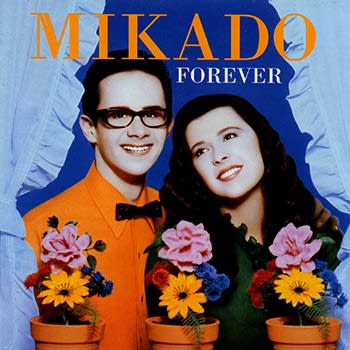

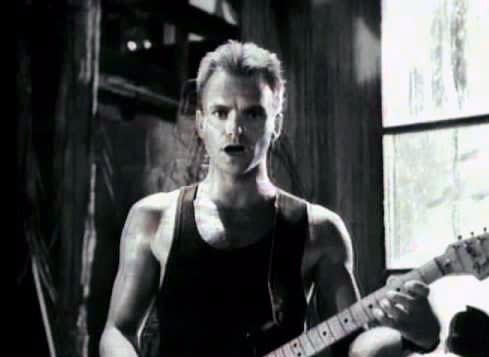

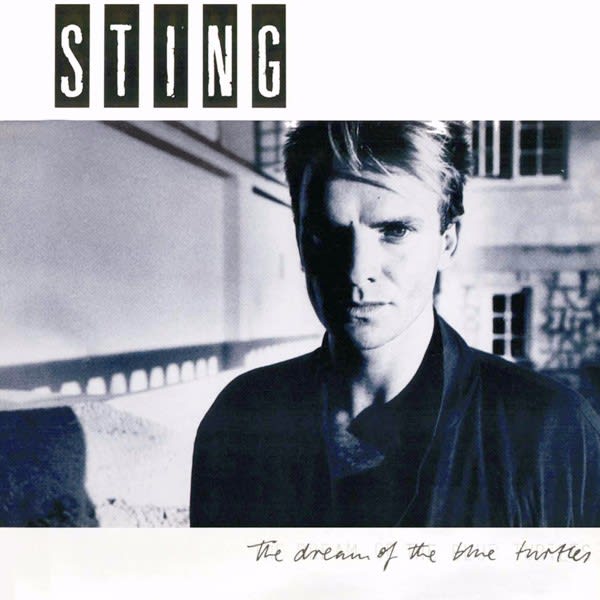

が、やはり何といっても、1985年の 「The Dream of the Blue Turtles」 だ。

80年代洋楽が心のふるさとである人間として、あのアルバムは忘れられない。

同アルバムからは当時、↓これだけのシングルがヒットし、PV がオンエアされた。

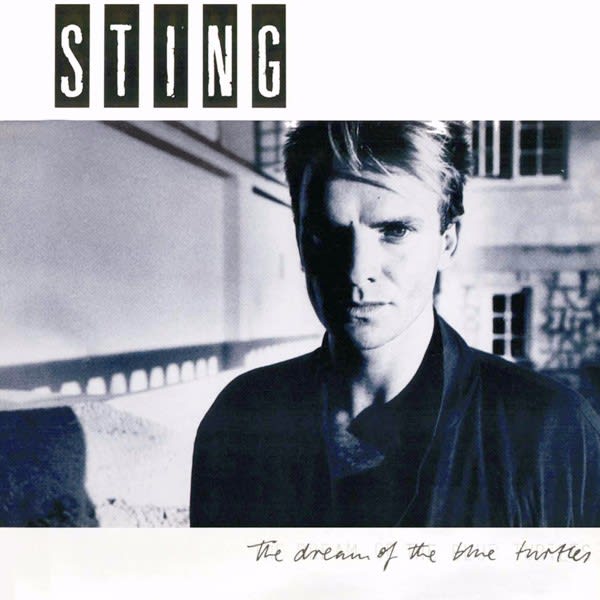

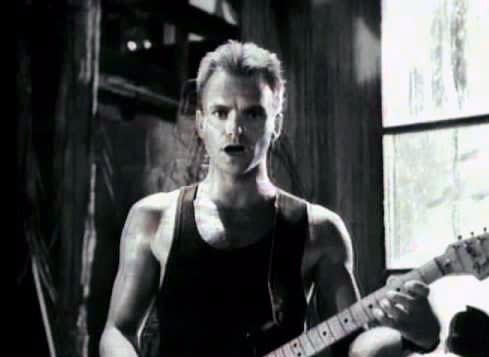

個人的には、3rd シングル 「Fortress Around Your Heart」 が最も記憶に残っている。

にじり寄っていくカメラを、瞬きひとつせずにガン見して歌う様子。

サビのコーラスに入る直前、ズバン!と右腕を突き上げるアクション。

当時高3だった自分は、深夜の MTV でこの PV を見るたびに、↑これを真似て遊んでいたw

「Fortress Around Your Heart」 は、曲も PV も懐かしく思い出深い。

時は隔てて、2007年。

世界中を歓喜させた30周年記念ワールドツアーで、ポリスは(一時的に)復活した。

そのツアー映像を見て、スティングの様子が昔とほとんど変わっていないのに驚いた。

あれからさらに10年が過ぎ、現在65歳のスティングだが、2016年の最新アルバム 「57th & 9th」 の PV や、ライブ映像などを見ると、やはり以前とほとんど変わっていない。

「Fortress Around Your Heart」 の PV の頃と、ほとんど違わないと言っていいくらいだ。

スティングには昔からサイボーグのイメージがあるが、いまだ全く衰え知らずだ。

感心するしかない。

Sting - Fortress Around Your Heart (Option Two)

https://www.youtube.com/watch?v=OiPiRKbNCWY

スティングの才能の凄さは、今さら改めて言うまでもない。

が、最初からいきなりソロでデビューしていたら、果たしてどうだったか。

ソロアーティスト・スティングの成功は、ポリスの伝説と切っても切れない関係にある。

そんなポリスの活動期間は、花のように短かった。

1978年のアルバム 「Outlandos d'Amour」 でデビューし、ラストアルバムとなった1983年の 「Synchronicity」 まで、たったの5年間だった。

1978年 「Outlandos d'Amour」

1979年 「Reggatta de Blanc」

1980年 「Zenyatta Mondatta」

1981年 「Ghost in the Machine」

1983年 「Synchronicity」

1979年 「Reggatta de Blanc」

1980年 「Zenyatta Mondatta」

1981年 「Ghost in the Machine」

1983年 「Synchronicity」

ポリスは、ラストアルバム 「Synchronicity」 でひとつの頂点を極めた。

ポリスでやれることは、「Synchronicity」 ですべてやり尽くした。

ポリスの5年間のディスコグラフィーを振り返ると、そんな印象を受ける。

ポリスのほとんど全ての曲を作詞作曲したのが、スティングだった。

アンディ、コープランド名義の曲もいくつかあるが、「孤独のメッセージ」、「見つめていたい」 など、ポリスの有名なヒット曲はすべてスティングが単独で書いた。

スティングの才能と活躍が、ポリスの9割方の原動力だったように思う。

「Synchronicity」 をリリース後、明示的アナウンスがないまま、ポリスは解散状態になる。

そして、スティングはソロ活動に入り、次々とアルバムを発表する。

その溢れ出る才能を見せつけられると、ポリス解散は必然だったのかと思わせられる。

1985年 「The Dream of the Blue Turtles」

1987年 「... Nothing Like the Sun」

1991年 「The Soul Cages」

1993年 「Ten Summoner's Tales」

1996年 「Mercury Falling」

1987年 「... Nothing Like the Sun」

1991年 「The Soul Cages」

1993年 「Ten Summoner's Tales」

1996年 「Mercury Falling」

自分は、↑ここまでのスティングのソロアルバムを、CD を買って真面目に聴いた。

作風は、後年になればなるほど、よりアーティスティックになっている感がある。

「The Soul Cages」、「Let Your Soul Be Your Pilot(魂のパイロット)」 など、歌詞やタイトルを思い浮かべるだけでジワッときてしまう、思い出の曲がたくさんある。

が、やはり何といっても、1985年の 「The Dream of the Blue Turtles」 だ。

80年代洋楽が心のふるさとである人間として、あのアルバムは忘れられない。

同アルバムからは当時、↓これだけのシングルがヒットし、PV がオンエアされた。

「If You Love Somebody Set Them Free」

「Love is the Seventh Wave」

「Fortress Around Your Heart」

「Russians」

「Love is the Seventh Wave」

「Fortress Around Your Heart」

「Russians」

個人的には、3rd シングル 「Fortress Around Your Heart」 が最も記憶に残っている。

にじり寄っていくカメラを、瞬きひとつせずにガン見して歌う様子。

サビのコーラスに入る直前、ズバン!と右腕を突き上げるアクション。

当時高3だった自分は、深夜の MTV でこの PV を見るたびに、↑これを真似て遊んでいたw

「Fortress Around Your Heart」 は、曲も PV も懐かしく思い出深い。

時は隔てて、2007年。

世界中を歓喜させた30周年記念ワールドツアーで、ポリスは(一時的に)復活した。

そのツアー映像を見て、スティングの様子が昔とほとんど変わっていないのに驚いた。

あれからさらに10年が過ぎ、現在65歳のスティングだが、2016年の最新アルバム 「57th & 9th」 の PV や、ライブ映像などを見ると、やはり以前とほとんど変わっていない。

「Fortress Around Your Heart」 の PV の頃と、ほとんど違わないと言っていいくらいだ。

スティングには昔からサイボーグのイメージがあるが、いまだ全く衰え知らずだ。

感心するしかない。

Sting - Fortress Around Your Heart (Option Two)

https://www.youtube.com/watch?v=OiPiRKbNCWY

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

Missing You

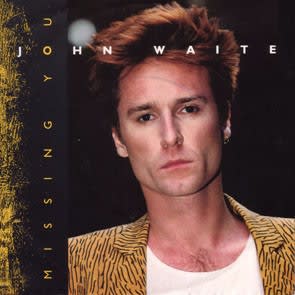

80年代洋楽好きなら、ジョン・ウェイト(John Waite)を知らない人はいないだろう。

ジョン・ウェイトの名前がいまいちピンと来ない、という人も、1984年の No.1 ヒットシングル 「Missing You」 のイントロまたはサビを聞けば、ああ、あの曲か、と分かる筈だ。

ジョン・ウェイトといえば、何はなくとも 「Missing You」 である。

恋人と離れた寂しさに苛まれる、男の心情を歌った名曲だ。

ただ、その独白の内容は、ストレートではない。

曲の終盤、歌詞の最後の最後で、"i can lie to myself" と男は本音を吐露する。

PV を見ると、シチュエーションがより明確になる。

喧嘩した、男と女。

互いに関係修復を試みるが、一瞬のすれ違いが仇となり、男の心に誤解が生じる。

男のもとを訪ねた女が、玄関をノックする音も、ヘッドホンに遮られてしまう。

その向こう側で男は、「オレは寂しくなんかない(i ain't missing you)」 と、自分に必死に言い聞かせている ・・・・

「Missing You」 は、そんな男の痩せ我慢を歌った曲だ。

「Missing You」 がヒットした当時、自分は高校2年だった。

思い返せば、あの頃は、スティービー・ワンダー(Stevie Wonder)の 「I Just Called to Say I Love You(心の愛)」 や、ケニー・ロギンス(Kenny Loggins)の 「Footloose」、「Danger Zone」 などが流行っていた。

フラッシュダンスの 「What a Feeling」 なんかも記憶に残っている。

まさに、多感なティーンの純心を鷲掴みにするヒット曲が目白押しだった。

80年代洋楽の黄金期、輝ける日々だった (´;ω;`) ウッ ...

今冷静に振り返ると、あの種のヒット曲は分かり易いと言えば分かり易い反面、ある種の反則の側面もなきにしもあらずだったとも思うがw

John Waite - Missing You

https://www.youtube.com/watch?v=k9e157Ner90

時は隔てて、2007年。

ジョン・ウェイトとアリソン・クラウス(Alison Krauss)のデュエットで 「Missing You」 はリメイクされ、生まれ変わった。

歌詞もメロディーも1984年バージョンと全く同じだが、演奏はリメイクバージョンの方がすっきりしていて聞きやすい。

リメイク版 「Missing You」 の PV は、レコーディング風景を模した内容となっている。

スタジオ入りし、再会した2人は、はにかむように笑い合う。

レコーディングを終え、互いに握手を交わし、歩き去っていく女(アリソン・クラウス)。

彼女を見送った後、男(ジョン・ウェイト)は、ふと思い直したかのように立ち止まる ・・・・

1984年バージョンの PV で、喧嘩別れした男と女の、23年振りの再会。

そんな風にこの PV を見ると味わい深い。

Alison Krauss & John Waite - Missing You (Original video)

https://www.youtube.com/watch?v=xQEynF9bO0o

ジョン・ウェイトの名前がいまいちピンと来ない、という人も、1984年の No.1 ヒットシングル 「Missing You」 のイントロまたはサビを聞けば、ああ、あの曲か、と分かる筈だ。

1984年 「Missing You」

ジョン・ウェイトといえば、何はなくとも 「Missing You」 である。

恋人と離れた寂しさに苛まれる、男の心情を歌った名曲だ。

ただ、その独白の内容は、ストレートではない。

i ain't missing you at all

since you've been gone away

i ain't missing you

no matter what my friends say

オレは寂しくなんかない

おまえがいなくなったからって

寂しくなんかない

馬鹿言ってんじゃねえよ

i ain't missing you

i ain't missing you

i can lie to myself

オレは寂しくなんかない

寂しくなんかない

そうでも言わなきゃ、やってられねえよ

since you've been gone away

i ain't missing you

no matter what my friends say

オレは寂しくなんかない

おまえがいなくなったからって

寂しくなんかない

馬鹿言ってんじゃねえよ

i ain't missing you

i ain't missing you

i can lie to myself

オレは寂しくなんかない

寂しくなんかない

そうでも言わなきゃ、やってられねえよ

曲の終盤、歌詞の最後の最後で、"i can lie to myself" と男は本音を吐露する。

PV を見ると、シチュエーションがより明確になる。

喧嘩した、男と女。

互いに関係修復を試みるが、一瞬のすれ違いが仇となり、男の心に誤解が生じる。

男のもとを訪ねた女が、玄関をノックする音も、ヘッドホンに遮られてしまう。

その向こう側で男は、「オレは寂しくなんかない(i ain't missing you)」 と、自分に必死に言い聞かせている ・・・・

「Missing You」 は、そんな男の痩せ我慢を歌った曲だ。

「Missing You」 がヒットした当時、自分は高校2年だった。

思い返せば、あの頃は、スティービー・ワンダー(Stevie Wonder)の 「I Just Called to Say I Love You(心の愛)」 や、ケニー・ロギンス(Kenny Loggins)の 「Footloose」、「Danger Zone」 などが流行っていた。

フラッシュダンスの 「What a Feeling」 なんかも記憶に残っている。

まさに、多感なティーンの純心を鷲掴みにするヒット曲が目白押しだった。

80年代洋楽の黄金期、輝ける日々だった (´;ω;`) ウッ ...

今冷静に振り返ると、あの種のヒット曲は分かり易いと言えば分かり易い反面、ある種の反則の側面もなきにしもあらずだったとも思うがw

John Waite - Missing You

https://www.youtube.com/watch?v=k9e157Ner90

時は隔てて、2007年。

ジョン・ウェイトとアリソン・クラウス(Alison Krauss)のデュエットで 「Missing You」 はリメイクされ、生まれ変わった。

歌詞もメロディーも1984年バージョンと全く同じだが、演奏はリメイクバージョンの方がすっきりしていて聞きやすい。

2007年 「Missing You」

リメイク版 「Missing You」 の PV は、レコーディング風景を模した内容となっている。

スタジオ入りし、再会した2人は、はにかむように笑い合う。

レコーディングを終え、互いに握手を交わし、歩き去っていく女(アリソン・クラウス)。

彼女を見送った後、男(ジョン・ウェイト)は、ふと思い直したかのように立ち止まる ・・・・

1984年バージョンの PV で、喧嘩別れした男と女の、23年振りの再会。

そんな風にこの PV を見ると味わい深い。

Alison Krauss & John Waite - Missing You (Original video)

https://www.youtube.com/watch?v=xQEynF9bO0o

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Hat Full of Stars

シンディー・ローパー(Cyndi Lauper)。

80年代洋楽を愛する人なら、当然知っていなければならないアーティストだ。

マドンナ(Madonna)、プリンス(Prince)、そしてシンディー・ローパー。

この3人が、80年代洋楽を代表するアーティストの典型ではないかと個人的に思っている。

1983年のアルバム 「She's So Unusual」 から飛び出した、↑このキャッチフレーズ。

これが、世のティーンエージャーたちのハートを鷲掴みにした。

あれよあれよと言う間に、数多のヒット曲を生み出した。

Blue Angel のリードシンガーからソロに転向し、「She's So Unusual」 で一気に開花した。

そんなシンディー・ローパーは、当時、マドンナと比べられることが多かった。

1984年の 「Like A Virgin」 でスターになったマドンナは、当初から風格と貫禄があった。

自身のセクシーさを意識し、フルに活用し、悪く言えば、お高くとまっていた。

男性ファンを虜にしたのはもちろん、多くの女性ファンの憧れの存在でもあった。

(=Virgin Tour の映像を見ると、若い女性ファンから黄色い歓声を浴びているのが分かる)

歳を重ねた現在も、ある種 「近寄り難い」 孤高のイメージがあるのがマドンナだ。

一方、シンディーローパーは、女性ファンから親近感をもたれる存在であるように思う。

「わたしはセクシーよ」 と、マドンナのように鼻にかけたりはしなかった。

そして、「She's So Unusual」 の頃は、ある種のキテレツキャラを前面に出して売り出したような感じだったが、2作目の 「True Colors」 以降は、薄幸を隠して強く生きる女性、そんなイメージに変わっていった。

シンディー・ローパーのアルバムで、自分が真面目に聞いたことがあるのは↑ここまでだ。

1989年のアルバム 「A Night to Remember」 を、大学時代に最も良く聞いた。

その4年後に出た 「Hat Full of Stars」は、デビューアルバム 「She's So Unusual」 以降の音楽的路線から大きく趣が変わり、手作り感あふれる、非常に質素な作品となっている。

質素な作品なのだが、これが一番、自分の思い出に残るアルバムだ。

聴きどころはやはり、ラストのタイトル曲 「Hat Full of Stars」 になるだろう。

こういう感じの曲は、人それぞれの悲哀の実体験があってこそ、心に染みるもの。

それはまさに、人それぞれ。

百人いれば、百通りのかたちの悲哀がある。

このアルバムが出た1993年当時、自分も、ひとつの苦難の時期を過ごした。

1993年当時の MTV だったかで、「Hat Full of Stars」 のアルバムリリースに合わせたシンディー・ローパー特集が放送されたことがあった。

その番組のラストで、シンディー・ローパーが視聴者に向けて↑こんなメッセージを送った。

あのシーンが、今でも忘れられない (´;ω;`) ウッ ...

機会があれば、シンディー・ローパーの近年のアルバムも聴いてみたいと思っているが、ノリで楽しめるような作品ではないと思っているので、聴く上でそれなりの心の準備が必要になる。

なので、なかなか手を出せないまま、今に至っている。

Cyndi Lauper - Hat Full Of Stars (Video Album Version)

https://www.youtube.com/watch?v=cRiBj91pBcc

80年代洋楽を愛する人なら、当然知っていなければならないアーティストだ。

マドンナ(Madonna)、プリンス(Prince)、そしてシンディー・ローパー。

この3人が、80年代洋楽を代表するアーティストの典型ではないかと個人的に思っている。

girls just want to have fun

女の子は楽しまなくちゃ!

女の子は楽しまなくちゃ!

1983年のアルバム 「She's So Unusual」 から飛び出した、↑このキャッチフレーズ。

これが、世のティーンエージャーたちのハートを鷲掴みにした。

あれよあれよと言う間に、数多のヒット曲を生み出した。

「Girls Just Want to Have Fun(ハイスクールはダンステリア)」

「Time After Time(過ぎ去りし日々)」

「She Bop」

「All Through the Night」

「Time After Time(過ぎ去りし日々)」

「She Bop」

「All Through the Night」

Blue Angel のリードシンガーからソロに転向し、「She's So Unusual」 で一気に開花した。

そんなシンディー・ローパーは、当時、マドンナと比べられることが多かった。

1984年の 「Like A Virgin」 でスターになったマドンナは、当初から風格と貫禄があった。

自身のセクシーさを意識し、フルに活用し、悪く言えば、お高くとまっていた。

男性ファンを虜にしたのはもちろん、多くの女性ファンの憧れの存在でもあった。

(=Virgin Tour の映像を見ると、若い女性ファンから黄色い歓声を浴びているのが分かる)

歳を重ねた現在も、ある種 「近寄り難い」 孤高のイメージがあるのがマドンナだ。

一方、シンディーローパーは、女性ファンから親近感をもたれる存在であるように思う。

「わたしはセクシーよ」 と、マドンナのように鼻にかけたりはしなかった。

そして、「She's So Unusual」 の頃は、ある種のキテレツキャラを前面に出して売り出したような感じだったが、2作目の 「True Colors」 以降は、薄幸を隠して強く生きる女性、そんなイメージに変わっていった。

1983年 「She's So Unusual」

1986年 「True Colors」

1989年 「A Night to Remember」

1993年 「Hat Full of Stars」

1986年 「True Colors」

1989年 「A Night to Remember」

1993年 「Hat Full of Stars」

シンディー・ローパーのアルバムで、自分が真面目に聞いたことがあるのは↑ここまでだ。

1989年のアルバム 「A Night to Remember」 を、大学時代に最も良く聞いた。

その4年後に出た 「Hat Full of Stars」は、デビューアルバム 「She's So Unusual」 以降の音楽的路線から大きく趣が変わり、手作り感あふれる、非常に質素な作品となっている。

質素な作品なのだが、これが一番、自分の思い出に残るアルバムだ。

聴きどころはやはり、ラストのタイトル曲 「Hat Full of Stars」 になるだろう。

こういう感じの曲は、人それぞれの悲哀の実体験があってこそ、心に染みるもの。

それはまさに、人それぞれ。

百人いれば、百通りのかたちの悲哀がある。

このアルバムが出た1993年当時、自分も、ひとつの苦難の時期を過ごした。

自分だけのラッキーハット(Lucky Hat)を、心の中に持つこと。

ラッキーシャツ(Lucky Shirt)でもいいけど。

辛いことや、悲しいことがあったときに、それがあなたを励ましてくれる。

それがあれば、あなたはもう、大丈夫、ハハッ!("If you do that, you OK, ha ha !")

ラッキーシャツ(Lucky Shirt)でもいいけど。

辛いことや、悲しいことがあったときに、それがあなたを励ましてくれる。

それがあれば、あなたはもう、大丈夫、ハハッ!("If you do that, you OK, ha ha !")

1993年当時の MTV だったかで、「Hat Full of Stars」 のアルバムリリースに合わせたシンディー・ローパー特集が放送されたことがあった。

その番組のラストで、シンディー・ローパーが視聴者に向けて↑こんなメッセージを送った。

あのシーンが、今でも忘れられない (´;ω;`) ウッ ...

機会があれば、シンディー・ローパーの近年のアルバムも聴いてみたいと思っているが、ノリで楽しめるような作品ではないと思っているので、聴く上でそれなりの心の準備が必要になる。

なので、なかなか手を出せないまま、今に至っている。

Cyndi Lauper - Hat Full Of Stars (Video Album Version)

https://www.youtube.com/watch?v=cRiBj91pBcc

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Brothers in Arms

ダイアー・ストレイツ(Dire Straits)は、いぶし銀の良さを持つ、凄いバンドだった。

"dire" が 「恐ろしい、悲惨な」、"strait(s)" が 「瀬戸際、窮乏、困窮」 を意味する他、"dire straits" で 「悲しい」 という意味のイディオムでもあるようだ。

半分自虐ジョークでつけたバンド名だと、Wikipedia には書かれている。

が、実際のダイアー・ストレイツは、全然悲惨でも貧乏でも、悲しくもなかった。

1978年にデビューし、1991年に実質活動停止になるまで、通算6枚のアルバムを発表した。

1985年のアルバム 「Brothers in Arms」 が、バンド最大のヒット作だった。

何といっても、合計35倍のプラチナセールスである(← Wikipedia の記録によると)。

それはもう、全世界中で売れに売れまくった。

アルバムからは、2nd シングル 「Money for Nothing」 が大ヒットした。

CG キャラと、ブロンド美女のセクシー映像をフィーチャーした PV。

スティング(Sting)とのコラボも話題となり、バンド史上最大のシングルヒットを記録した。

「Money for Nothing」 の PV は、当時、本当にもう飽きるほどリプレイされた。

自分も、夜の MTV でたまたまそれを目撃し、ダイアー・ストレイツと出会った。

その頃はまだ、ダイアー・ストレイツの何たるかが全く分からなかったが、大学進学後、アルバム 「Brothers in Arms」 をフルに聴く機会を持った。

そして必然的に、1978年のデビューシングル 「Sultans of Swing(悲しきサルタン)」 に辿り着き、このバンド只者ではないな、と理解できた。

ダイアー・ストレイツの凄さとは、何だったのか。

中心人物であるマーク・ノップラー(Mark Knopfler)の才能と個性、そのたたずまいが発散する達人の凄み、そこに全てが集約されていたような気がする。

その旨みのエキスは、1985年7月のライブエイドで見せた 「Sultans of Swing」 のパフォーマンス映像で、存分に味わうことができる。

イントロが聞こえた瞬間の大歓声。

独特のフィンガー・ピッキングで演奏しながら、場内を、バンドメイトを見やる表情。

11分に及ぶ演奏を終え、ステージを去るときにタオルで顔の汗を拭う仕草。

一つ一つのシーンが味わい深い。

まさに 「いぶし銀」 である。

自分は大学進学後、アルバム 「Brothers in Arms」 の CD を買って聞いた。

「Brothers in Arms」 というタイトルは、腕("Arms")の中のブラザー、つまり、兄弟愛とかそういう意味を表しているのだろうと、ずっとそう思っていた。

が、後日、"Arms" は 「軍隊」 という意味であると知った。

すると、ラストのタイトル曲 「Brothers in Arms」 の歌詞の中にたった一度出てくる↓のフレーズが、心に迫ってくるようになった。

「Brothers in Arms」 は、「Money for Nothing」 に続く 3rd シングルに選ばれた。

囁くように歌うボーカルで、じっくり聞かせる曲だ。

「Money for Nothing」 が大ヒットした直後なこともあって、それほどヒットしなかった。

しかし、このスローなバラードが、バンドを世界的ビッグネームに押し上げたアルバムのタイトル曲であることが、ダイアー・ストレイツの何たるかを示しているように思う。

1988年にマーク・ノップラーは、音楽性よりポピュラリティばかりが重視される風潮に疑問と疲れを感じ、「I need a rest」 の言葉を残してダイアー・ストレイツを解散した。

その意味で、「Brothers in Arms」 の中には、マーク・ノップラーが伝えたかった重要なメッセージが込められているに違いないと思う。

Dire Straits - Brothers In Arms

https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk

"dire" が 「恐ろしい、悲惨な」、"strait(s)" が 「瀬戸際、窮乏、困窮」 を意味する他、"dire straits" で 「悲しい」 という意味のイディオムでもあるようだ。

半分自虐ジョークでつけたバンド名だと、Wikipedia には書かれている。

が、実際のダイアー・ストレイツは、全然悲惨でも貧乏でも、悲しくもなかった。

1978年にデビューし、1991年に実質活動停止になるまで、通算6枚のアルバムを発表した。

1985年のアルバム 「Brothers in Arms」 が、バンド最大のヒット作だった。

何といっても、合計35倍のプラチナセールスである(← Wikipedia の記録によると)。

それはもう、全世界中で売れに売れまくった。

1985年 「Brothers in Arms」

アルバムからは、2nd シングル 「Money for Nothing」 が大ヒットした。

CG キャラと、ブロンド美女のセクシー映像をフィーチャーした PV。

スティング(Sting)とのコラボも話題となり、バンド史上最大のシングルヒットを記録した。

「Money for Nothing」 の PV は、当時、本当にもう飽きるほどリプレイされた。

自分も、夜の MTV でたまたまそれを目撃し、ダイアー・ストレイツと出会った。

その頃はまだ、ダイアー・ストレイツの何たるかが全く分からなかったが、大学進学後、アルバム 「Brothers in Arms」 をフルに聴く機会を持った。

そして必然的に、1978年のデビューシングル 「Sultans of Swing(悲しきサルタン)」 に辿り着き、このバンド只者ではないな、と理解できた。

ダイアー・ストレイツの凄さとは、何だったのか。

中心人物であるマーク・ノップラー(Mark Knopfler)の才能と個性、そのたたずまいが発散する達人の凄み、そこに全てが集約されていたような気がする。

その旨みのエキスは、1985年7月のライブエイドで見せた 「Sultans of Swing」 のパフォーマンス映像で、存分に味わうことができる。

イントロが聞こえた瞬間の大歓声。

独特のフィンガー・ピッキングで演奏しながら、場内を、バンドメイトを見やる表情。

11分に及ぶ演奏を終え、ステージを去るときにタオルで顔の汗を拭う仕草。

一つ一つのシーンが味わい深い。

まさに 「いぶし銀」 である。

自分は大学進学後、アルバム 「Brothers in Arms」 の CD を買って聞いた。

「Brothers in Arms」 というタイトルは、腕("Arms")の中のブラザー、つまり、兄弟愛とかそういう意味を表しているのだろうと、ずっとそう思っていた。

が、後日、"Arms" は 「軍隊」 という意味であると知った。

すると、ラストのタイトル曲 「Brothers in Arms」 の歌詞の中にたった一度出てくる↓のフレーズが、心に迫ってくるようになった。

you did not desert me

my brothers in arms

君は僕を見捨てなかった

わが戦友よ

my brothers in arms

君は僕を見捨てなかった

わが戦友よ

「Brothers in Arms」 は、「Money for Nothing」 に続く 3rd シングルに選ばれた。

囁くように歌うボーカルで、じっくり聞かせる曲だ。

「Money for Nothing」 が大ヒットした直後なこともあって、それほどヒットしなかった。

しかし、このスローなバラードが、バンドを世界的ビッグネームに押し上げたアルバムのタイトル曲であることが、ダイアー・ストレイツの何たるかを示しているように思う。

1988年にマーク・ノップラーは、音楽性よりポピュラリティばかりが重視される風潮に疑問と疲れを感じ、「I need a rest」 の言葉を残してダイアー・ストレイツを解散した。

その意味で、「Brothers in Arms」 の中には、マーク・ノップラーが伝えたかった重要なメッセージが込められているに違いないと思う。

Dire Straits - Brothers In Arms

https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )