写真付きで日記や趣味を書くなら goo ブログ

おっさんの品格

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読んで、力道山は昭和のシバターだったと理解できた

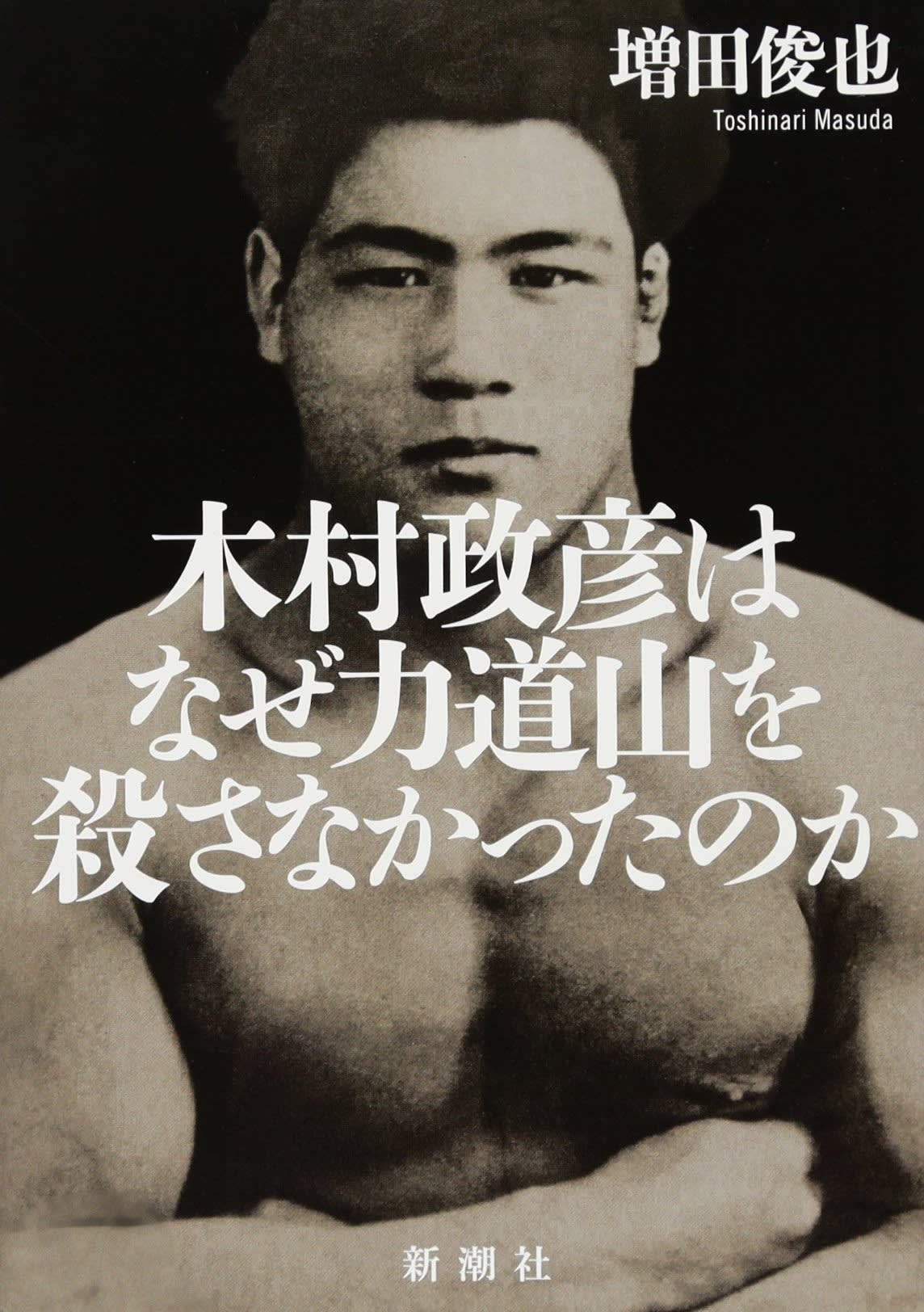

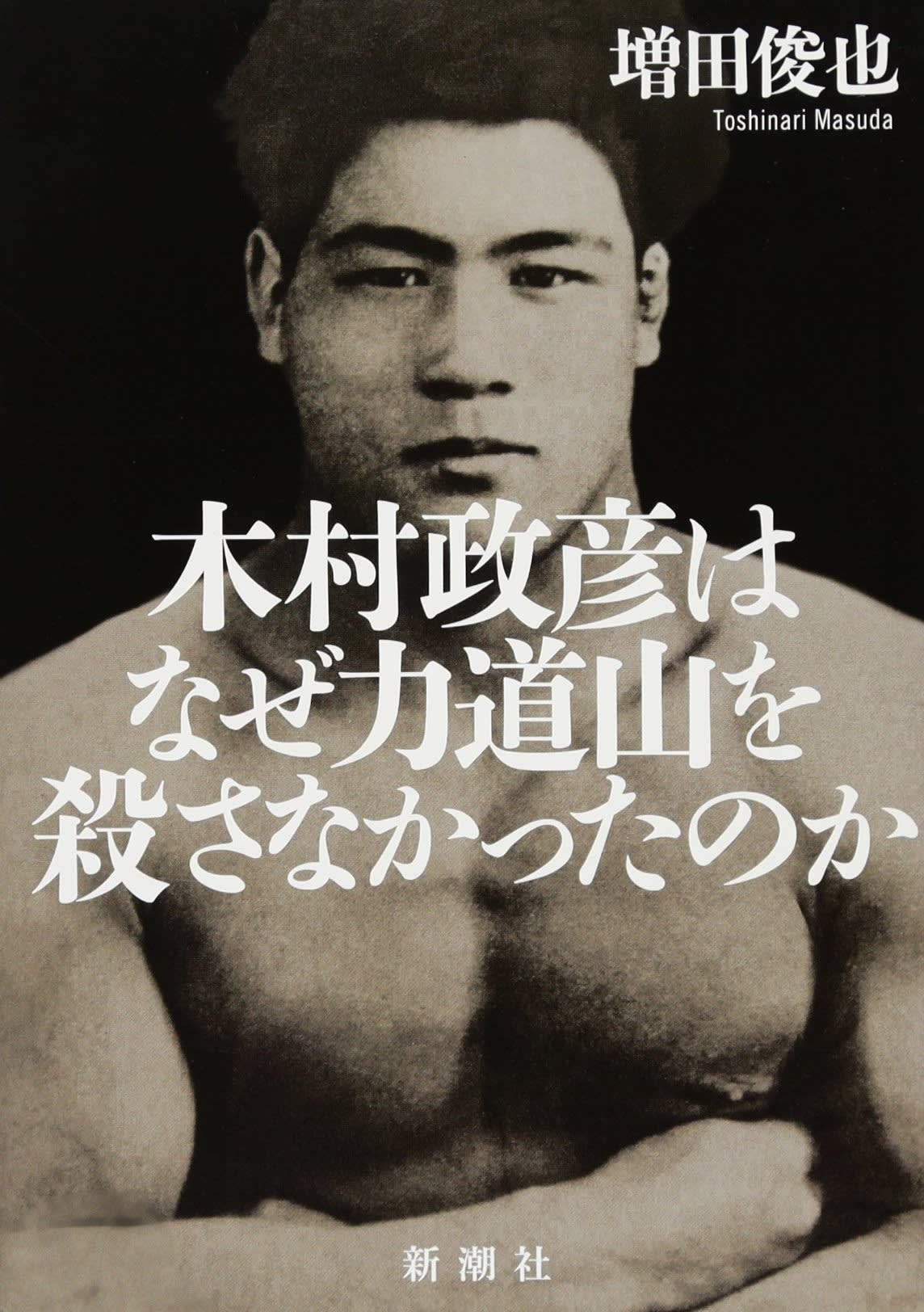

先般、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 という書籍を読みました。

作家で柔道家でもある増田俊也氏によるこの著作は、18年間に及ぶ並行取材を経て 2011年9月に刊行され、大宅賞を受賞するなど各界から称賛が寄せられている、後世に残すべき名著です。

それを読んで思ったことを、書いてみたいと思います。

1954年(昭和29年)12月22日、蔵前国技館。

「昭和の巌流島決戦」 とも呼ばれた、プロレスの試合が行なわれました。

あの試合がもしなかったら、いや、あの試合が 「正々堂々と」 行なわれていたならば、

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本が世に出ることはありませんでした。

「昭和の巌流島決戦」 とまで言われたあの試合が、行なわれるに至った背景は・・・

大相撲を廃業後、1954年に日本プロレスを旗揚げした力道山は、「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」「史上最強の柔道家・木村政彦」 を自らのタッグパートナーに指名し、力道山・木村組 VS シャープ兄弟の旗揚げ14連戦で、日本全国に一大プロレスブームが到来します。

力道山は一躍、国民的ヒーロー、スーパースターとなります。

一方で、いつも負け役(力道山の引き立て役)をやらされることに異を唱えた木村政彦は、力道山と袂を分かち、「力道山のプロレスはショーだ、真剣勝負なら負けない」 と挑戦を表明。

日本プロレスが旗揚げした同年の暮れに、早くも両雄の対決が実現する運びとなります。

「相撲が勝つか柔道が勝つか」 と注目を集めたあの試合。

ひとつ重要なポイントは、力道山と木村政彦が互いに商売敵の関係だったことです。

木村政彦は、小さいながらも自らのプロレス団体で興行を打っていました。

力道山と決別後、その自団体のトップとして 「真剣勝負なら負けない」 と挑戦表明しました。

今でいえば、プロレスリング・ノアの No.1(三沢光晴) と No.2(小橋建太) が、シリーズ最終戦のビッグマッチで雌雄を決する、というようなものではなかったと、要はそういうことです。

同じ団体で同じ釜の飯を食う選手同士が、「相撲が勝つか柔道が勝つか」 という煽りだけで試合をしたのではありませんでした。

ということなので、一歩間違えばセメントマッチという危険な要素は、確かにありました。

目障りな商売敵は潰しておきたい。

力道山がそう考えたとしても、おかしくなかったと思います。

然は然り乍ら、そこはプロレスの試合。

力道山と木村政彦、両陣営の間で、事前の話し合いが持たれました。

その結果、本当に本当の真剣勝負で決着をつけることは回避し、引き分けや勝ち負けを繰り返しながら、全国を巡業して、しっかり稼ごう、という方向で取り決められました。

このことは、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本が世に出る前から、文献や証言等で明らかになっていた事実です。

それにも関わらず、試合はあのような結末となりました。

となると、もうひとつの重要ポイントは、

あの結末が本当に、巷間いわれているような偶発的アクシデントだったのかどうか、

ということになります。

史上最強の柔道家・木村政彦の偉大さを知ったうえで、あの試合映像を見たときのやりきれない気持ちに、白黒はっきり決着をつけるための重要なポイントです。

あの試合は、今となってはこの見方が定説となっているように思います。

自分も先日、YouTube で試合の動画を見ました。

脳裏におぼろげな記憶があるので、過去に見たことはあった筈ですが、それもかなり昔のことで、YouTube の映像をしっかりと見る今回が実質初めてでした。

「痛ましい」「凄惨」 という言葉は、決して大袈裟ではないと思いました。

鷹揚としたプロレス黎明期のあの時代に、あんな酷い潰し方をされた木村政彦とは、どのような人物だったのだろうと興味を持ち、そのことが 「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読む機会へと繋がっていきました。

見たところ確かに、木村政彦が放った急所蹴り(=と言っても、何かの合図をするように爪先を股下に軽く当てた程度のもの)が、発火点になっているように思えます。

あの事件は、木村政彦の反則攻撃がきっかけで、偶然起きたものだった。

それ以上でもそれ以下でもなかった。

つまり、両者ともブック通り引き分けにするつもりで試合開始したが、反則の急所蹴りをやられてキレた力道山が、暴走して本気で潰しに行った・・・

・・・ということなのであれば、自分としては一応納得できます。

アントニオ猪木ではないですが、「リング上はいつなんどき、何が起きても対応できないといけない、応戦できなかった木村政彦が悪い」 と言われても仕方ないと、思うからです。

それは、木村政彦自身も同じだったと思います。

「俺が不甲斐なかっただけだ」 と、あの結果を潔く受け入れていたでしょう。

あれが本当に、偶発的に起きたものだったのであれば。

そうではなく、最初から仕組まれた騙し討ちだったのだとすれば、話は全く違ってきます。

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の著者・増田俊也氏は、「真剣勝負なら木村政彦が勝っていた」 を証明することが、少なくとも執筆開始時点のゴール(=救われる/救われないの基準)であったようですが、それはそんなに重要ではないと思います。

世間は今でも、あの試合を↑このように見ています。

だから、「返り討ちにできなかった木村政彦が悪い」 と言われたら、何も言い返せない。

「真剣勝負なら絶対に負けなかった」 と今さら証明しても、ひっくり返すのは無理。

力道山のブック破りが、偶発的だったのか、意図的(計画的)だったのか。

重要なのはそこです。

これが、実際の本当の話だったのではないかということ。

そうだとした場合、騙し討ちはどのように仕組まれたのか。

その詳細を世間が知ること。

それこそが重要です。

結論としては、

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読んだことで、自分は、この記事のタイトルにも書きましたように、あの試合で力道山がやったことは、昨年の大晦日、2021年12月31の RIZIN.33 で件の YouTuber がやったのと同じことであったと、理解できました。

空手チョップは OK なのに、「木村政彦の当て身は禁止」 を力道山は強硬に主張し、最後まで譲らなかった件(ガチの展開になった場合に備えて、自分に少しでも有利になるようにという意図があったのか)。

試合当日も 「俺の当て身だけ禁止なのはおかしい」 と食い下がる木村政彦に、力道山は 「絶対に怪我はさせない、反則をすればレフェリーが止めるから問題ない」 と言って退けるが、そう言いながらレフリーは結局、力道山配下の人物に試合前日に決められた件(前田日明 VS アンドレ戦で試合当日に急遽レフリーがミスター高橋からアンドレのマネージャーに変更された一件を想起させる)。

しかしですよ、、、

試合ルールで揉めるなんて、グレイシーだってやっているし、猪木アリ戦でもあったこと。

それは百歩譲ったとして、それよりも何よりも、最低なのは念書の件。

関係者の証言等で既に公になっていた事実かもしれませんが、少なくとも自分は、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読んで初めて、念書の件の顛末を知りました。

話し合いで取り決めた約束事を、契約書または覚書(念書)に書き、当事者同士の署名捺印入りで2通を作成、互いに交換所持して、法的または道義的義務で双方を拘束する。

あの試合のときも、同じことが行なわれた、筈だったと。

しかし、現実にこの世に存在したのは、木村政彦が書いた念書だけだった。

「最初の試合は、1本目2本目を交互に取り、3本目で時間切れ引き分けとする」 と書かれたその念書を、力道山は、試合の3日後にマスコミに公開した・・・

事の詳細は、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本の中に書いてあります。

その記録が今後、この名著の中に残されていくことは、大きな意味があると思います。

これはもう、誰がどう見てもアウトです。

いくら何でも、あんな卑怯なことはやっちゃいかんですよ(笑)

試合ルールで有利になるよう駆け引きするとかいうのとは、話の次元が違う。

RIZIN.33 で久保優太選手を陥れた、件の YouTuber のことを、前田日明が自身の YouTube チャンネルで一刀両断していますが、あの言葉(人間の〇〇)は、力道山にこそ向けられるべき。

自分はそう思います。

あとは、事後の話として、あの試合の試合映像。

全編ノーカットな映像は(少なくとも表には)存在せず、いくつかの場面がカットされていて、実際の試合時間よりも短い映像しか、今は見ることができないとのことです。

カットされているのは、力道山サイドにとって隠したいシーンとのことで、全編ノーカットの試合映像を見れば 『木村政彦の反則で激怒した力道山が・・・・』 の定説が覆る可能性はどうやら高いようです(詳細は 「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を参照されたく)。

いわゆるひとつの、証拠隠滅ってやつでしょうか。

史上最強の柔道家・木村政彦は、こうまでのことをして陥れられたのだということは、

後世に伝えられていくべきです。

今さら何を言おうと、リングの上は結果が全て。

騙される方が馬鹿だっただけ。

油断していた木村政彦の負けに変わりはない。

等々・・・

念書の件の顛末を知ってなお、そう言うのは、最早 「泥棒に入られる方が悪い」 という論理。

泥棒は所詮、泥棒でしかない。

ちなみに、Wikipedia の力道山の頁 を見ると、次のように書かれています。

「ノンフィクションを謳う」 とわざわざ付記しているところに、

この一文を書いた人の皮肉の意図が垣間見える気がするのは、考えすぎでしょうか。

確かに、増田俊也氏は木村政彦サイドに立つ人物です。

力道山(プロレス)サイドの著書や証言も全部読んだうえで、判断すべきではないか。

確かにその通りです。

でも自分は、それをしようとは思いません。

引退したプロレスラーが、挙って YouTube チャンネルを開設し、現役時代の秘話や思い出話を語り聞かせる昨今の風潮は、とても良いことだと思っています。

自分もこの歳になり、そうしたプロレスの昔話を、楽しませてもらっています。

しかし中には、『今語る本当の真実』、『有名なあのアングルには、実はこういう裏が隠されていた』 とか言いながら、そこでまた嘘の話を聞かせる(=その時々で言うことが違う)という事例があることも知っています。

特に、新日本の営業本部長だったあの人(オヤジ)。

アングルのアングルを信じ込ませて、また小銭を稼ごうと企むなんて、いまだにこんなことやってんのかよw、と呆れてしまいました。

一事が万事、そういう事例もあるので、

あの力道山 - 木村政彦の試合について、プロレスサイドからの証言を知ろうとは思いません。

好奇心を刺激されて楽しむのが目的ではなく、本当の真実を知ることが重要だからです。

その観点に立つなら、プロレスサイドの言い分は聞くに値しない。

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の著者・増田俊也氏は、「真剣勝負なら木村政彦が勝っていた筈だ」 を証明することをテーマに、連載の執筆に着手しました。

しかし、書き進めていくうち、実は負けていたのではないかと認めざるを得ない事態に直面し、「これでは木村先生も救われないし、ここまで書いてきた自分自身も、誰一人として救われない」 と葛藤に襲われて・・・・

といった辺りのことも、正直に書かれています。

その真摯な姿勢は、「力道山先生」 という表記にもあらわれていると思います。

何より、木村政彦の著書や証言に多くの食い違いがあることも、正直に指摘されています。

木村政彦サイドに立って史実に手心が加えられたような本では、決してないと思います。

結果、「これですべての人が救われる」 とまで言われ、多くの称賛を得ています。

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読んだ、今々の自分の正直な気持ちを言えば、力道山の顔を見るのも嫌になったというような感じですが(笑)、そんな自分にとっても、書籍の終盤、病と闘う木村政彦が夫人とともに散歩に出ていてふと漏らしたという一言のシーンには、感じ入るものがありました。

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本から自分がもらった、それがひとつの救いだと思います。

作家で柔道家でもある増田俊也氏によるこの著作は、18年間に及ぶ並行取材を経て 2011年9月に刊行され、大宅賞を受賞するなど各界から称賛が寄せられている、後世に残すべき名著です。

それを読んで思ったことを、書いてみたいと思います。

昭和の巌流島決戦

1954年(昭和29年)12月22日、蔵前国技館。

「昭和の巌流島決戦」 とも呼ばれた、プロレスの試合が行なわれました。

あの試合がもしなかったら、いや、あの試合が 「正々堂々と」 行なわれていたならば、

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本が世に出ることはありませんでした。

「昭和の巌流島決戦」 とまで言われたあの試合が、行なわれるに至った背景は・・・

大相撲を廃業後、1954年に日本プロレスを旗揚げした力道山は、「木村の前に木村なし、木村の後に木村なし」「史上最強の柔道家・木村政彦」 を自らのタッグパートナーに指名し、力道山・木村組 VS シャープ兄弟の旗揚げ14連戦で、日本全国に一大プロレスブームが到来します。

力道山は一躍、国民的ヒーロー、スーパースターとなります。

一方で、いつも負け役(力道山の引き立て役)をやらされることに異を唱えた木村政彦は、力道山と袂を分かち、「力道山のプロレスはショーだ、真剣勝負なら負けない」 と挑戦を表明。

日本プロレスが旗揚げした同年の暮れに、早くも両雄の対決が実現する運びとなります。

袂を分かった力道山と木村政彦は、商売敵の関係にあった

「相撲が勝つか柔道が勝つか」 と注目を集めたあの試合。

ひとつ重要なポイントは、力道山と木村政彦が互いに商売敵の関係だったことです。

木村政彦は、小さいながらも自らのプロレス団体で興行を打っていました。

力道山と決別後、その自団体のトップとして 「真剣勝負なら負けない」 と挑戦表明しました。

今でいえば、プロレスリング・ノアの No.1(三沢光晴) と No.2(小橋建太) が、シリーズ最終戦のビッグマッチで雌雄を決する、というようなものではなかったと、要はそういうことです。

同じ団体で同じ釜の飯を食う選手同士が、「相撲が勝つか柔道が勝つか」 という煽りだけで試合をしたのではありませんでした。

ということなので、一歩間違えばセメントマッチという危険な要素は、確かにありました。

目障りな商売敵は潰しておきたい。

力道山がそう考えたとしても、おかしくなかったと思います。

プロレスなので決着はつけずにいく、と話し合われていた筈が・・・

然は然り乍ら、そこはプロレスの試合。

力道山と木村政彦、両陣営の間で、事前の話し合いが持たれました。

その結果、本当に本当の真剣勝負で決着をつけることは回避し、引き分けや勝ち負けを繰り返しながら、全国を巡業して、しっかり稼ごう、という方向で取り決められました。

このことは、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本が世に出る前から、文献や証言等で明らかになっていた事実です。

それにも関わらず、試合はあのような結末となりました。

となると、もうひとつの重要ポイントは、

あの結末が本当に、巷間いわれているような偶発的アクシデントだったのかどうか、

ということになります。

史上最強の柔道家・木村政彦の偉大さを知ったうえで、あの試合映像を見たときのやりきれない気持ちに、白黒はっきり決着をつけるための重要なポイントです。

反則の急所蹴りで偶発的に起きた KO 劇、なのであれば納得もできる

あの試合は、今となってはこの見方が定説となっているように思います。

『木村の急所蹴りに激怒した力道山が、怒涛のラッシュで KO した』

自分も先日、YouTube で試合の動画を見ました。

脳裏におぼろげな記憶があるので、過去に見たことはあった筈ですが、それもかなり昔のことで、YouTube の映像をしっかりと見る今回が実質初めてでした。

「痛ましい」「凄惨」 という言葉は、決して大袈裟ではないと思いました。

鷹揚としたプロレス黎明期のあの時代に、あんな酷い潰し方をされた木村政彦とは、どのような人物だったのだろうと興味を持ち、そのことが 「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読む機会へと繋がっていきました。

見たところ確かに、木村政彦が放った急所蹴り(=と言っても、何かの合図をするように爪先を股下に軽く当てた程度のもの)が、発火点になっているように思えます。

あの事件は、木村政彦の反則攻撃がきっかけで、偶然起きたものだった。

それ以上でもそれ以下でもなかった。

つまり、両者ともブック通り引き分けにするつもりで試合開始したが、反則の急所蹴りをやられてキレた力道山が、暴走して本気で潰しに行った・・・

・・・ということなのであれば、自分としては一応納得できます。

アントニオ猪木ではないですが、「リング上はいつなんどき、何が起きても対応できないといけない、応戦できなかった木村政彦が悪い」 と言われても仕方ないと、思うからです。

「真剣勝負なら木村政彦が勝っていた」 のかどうかは重要ではない

それは、木村政彦自身も同じだったと思います。

「俺が不甲斐なかっただけだ」 と、あの結果を潔く受け入れていたでしょう。

あれが本当に、偶発的に起きたものだったのであれば。

そうではなく、最初から仕組まれた騙し討ちだったのだとすれば、話は全く違ってきます。

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の著者・増田俊也氏は、「真剣勝負なら木村政彦が勝っていた」 を証明することが、少なくとも執筆開始時点のゴール(=救われる/救われないの基準)であったようですが、それはそんなに重要ではないと思います。

『木村政彦の反則(急所蹴り)に激怒した力道山が、本気のメッタ打ちで KO した』

世間は今でも、あの試合を↑このように見ています。

だから、「返り討ちにできなかった木村政彦が悪い」 と言われたら、何も言い返せない。

「真剣勝負なら絶対に負けなかった」 と今さら証明しても、ひっくり返すのは無理。

力道山のブック破りが、偶発的だったのか、意図的(計画的)だったのか。

重要なのはそこです。

『史上最強の柔道家・木村政彦を、周到に仕組んだ騙し討ちによって

衆人環視の目の前で KO した力道山が、富と名声を欲しいままにした』

衆人環視の目の前で KO した力道山が、富と名声を欲しいままにした』

これが、実際の本当の話だったのではないかということ。

そうだとした場合、騙し討ちはどのように仕組まれたのか。

その詳細を世間が知ること。

それこそが重要です。

力道山のブック破りは 200% 計画的だった、その証拠に・・・

結論としては、

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読んだことで、自分は、この記事のタイトルにも書きましたように、あの試合で力道山がやったことは、昨年の大晦日、2021年12月31の RIZIN.33 で件の YouTuber がやったのと同じことであったと、理解できました。

空手チョップは OK なのに、「木村政彦の当て身は禁止」 を力道山は強硬に主張し、最後まで譲らなかった件(ガチの展開になった場合に備えて、自分に少しでも有利になるようにという意図があったのか)。

試合当日も 「俺の当て身だけ禁止なのはおかしい」 と食い下がる木村政彦に、力道山は 「絶対に怪我はさせない、反則をすればレフェリーが止めるから問題ない」 と言って退けるが、そう言いながらレフリーは結局、力道山配下の人物に試合前日に決められた件(前田日明 VS アンドレ戦で試合当日に急遽レフリーがミスター高橋からアンドレのマネージャーに変更された一件を想起させる)。

しかしですよ、、、

試合ルールで揉めるなんて、グレイシーだってやっているし、猪木アリ戦でもあったこと。

それは百歩譲ったとして、それよりも何よりも、最低なのは念書の件。

関係者の証言等で既に公になっていた事実かもしれませんが、少なくとも自分は、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読んで初めて、念書の件の顛末を知りました。

念書の件

話し合いで取り決めた約束事を、契約書または覚書(念書)に書き、当事者同士の署名捺印入りで2通を作成、互いに交換所持して、法的または道義的義務で双方を拘束する。

あの試合のときも、同じことが行なわれた、筈だったと。

しかし、現実にこの世に存在したのは、木村政彦が書いた念書だけだった。

「最初の試合は、1本目2本目を交互に取り、3本目で時間切れ引き分けとする」 と書かれたその念書を、力道山は、試合の3日後にマスコミに公開した・・・

事の詳細は、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本の中に書いてあります。

その記録が今後、この名著の中に残されていくことは、大きな意味があると思います。

これはもう、誰がどう見てもアウトです。

いくら何でも、あんな卑怯なことはやっちゃいかんですよ(笑)

試合ルールで有利になるよう駆け引きするとかいうのとは、話の次元が違う。

RIZIN.33 で久保優太選手を陥れた、件の YouTuber のことを、前田日明が自身の YouTube チャンネルで一刀両断していますが、あの言葉(人間の〇〇)は、力道山にこそ向けられるべき。

自分はそう思います。

試合映像の件

あとは、事後の話として、あの試合の試合映像。

全編ノーカットな映像は(少なくとも表には)存在せず、いくつかの場面がカットされていて、実際の試合時間よりも短い映像しか、今は見ることができないとのことです。

カットされているのは、力道山サイドにとって隠したいシーンとのことで、全編ノーカットの試合映像を見れば 『木村政彦の反則で激怒した力道山が・・・・』 の定説が覆る可能性はどうやら高いようです(詳細は 「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を参照されたく)。

いわゆるひとつの、証拠隠滅ってやつでしょうか。

史上最強の柔道家・木村政彦は、こうまでのことをして陥れられたのだということは、

後世に伝えられていくべきです。

今さら何を言おうと、リングの上は結果が全て。

騙される方が馬鹿だっただけ。

油断していた木村政彦の負けに変わりはない。

等々・・・

念書の件の顛末を知ってなお、そう言うのは、最早 「泥棒に入られる方が悪い」 という論理。

泥棒は所詮、泥棒でしかない。

プロレスサイドからの言い分は聞くに値しない、なぜなら・・・

ちなみに、Wikipedia の力道山の頁 を見ると、次のように書かれています。

ノンフィクションを謳う増田俊也著の 『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』 が、

主に木村視点での綿密な取材を行い、ヒットしたことで話題となった。

主に木村視点での綿密な取材を行い、ヒットしたことで話題となった。

「ノンフィクションを謳う」 とわざわざ付記しているところに、

この一文を書いた人の皮肉の意図が垣間見える気がするのは、考えすぎでしょうか。

確かに、増田俊也氏は木村政彦サイドに立つ人物です。

力道山(プロレス)サイドの著書や証言も全部読んだうえで、判断すべきではないか。

確かにその通りです。

でも自分は、それをしようとは思いません。

引退したプロレスラーが、挙って YouTube チャンネルを開設し、現役時代の秘話や思い出話を語り聞かせる昨今の風潮は、とても良いことだと思っています。

自分もこの歳になり、そうしたプロレスの昔話を、楽しませてもらっています。

しかし中には、『今語る本当の真実』、『有名なあのアングルには、実はこういう裏が隠されていた』 とか言いながら、そこでまた嘘の話を聞かせる(=その時々で言うことが違う)という事例があることも知っています。

特に、新日本の営業本部長だったあの人(オヤジ)。

アングルのアングルを信じ込ませて、また小銭を稼ごうと企むなんて、いまだにこんなことやってんのかよw、と呆れてしまいました。

一事が万事、そういう事例もあるので、

あの力道山 - 木村政彦の試合について、プロレスサイドからの証言を知ろうとは思いません。

好奇心を刺激されて楽しむのが目的ではなく、本当の真実を知ることが重要だからです。

その観点に立つなら、プロレスサイドの言い分は聞くに値しない。

すべての人が救われる

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の著者・増田俊也氏は、「真剣勝負なら木村政彦が勝っていた筈だ」 を証明することをテーマに、連載の執筆に着手しました。

しかし、書き進めていくうち、実は負けていたのではないかと認めざるを得ない事態に直面し、「これでは木村先生も救われないし、ここまで書いてきた自分自身も、誰一人として救われない」 と葛藤に襲われて・・・・

といった辺りのことも、正直に書かれています。

その真摯な姿勢は、「力道山先生」 という表記にもあらわれていると思います。

何より、木村政彦の著書や証言に多くの食い違いがあることも、正直に指摘されています。

木村政彦サイドに立って史実に手心が加えられたような本では、決してないと思います。

結果、「これですべての人が救われる」 とまで言われ、多くの称賛を得ています。

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本を読んだ、今々の自分の正直な気持ちを言えば、力道山の顔を見るのも嫌になったというような感じですが(笑)、そんな自分にとっても、書籍の終盤、病と闘う木村政彦が夫人とともに散歩に出ていてふと漏らしたという一言のシーンには、感じ入るものがありました。

「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」 の本から自分がもらった、それがひとつの救いだと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )