写真付きで日記や趣味を書くなら goo ブログ

おっさんの品格

新型 CIVIC e:HEV 丁寧に乗りたい(ブレーキペダル編 - その参)

今日は、先日の GW 帰省時の高速道路走行インプレッションの番外編ということで、

わたしの悩みのタネの1つであります、ブレーキペダルの持病に関連する内容です。

高速道路で長距離を走ってきましたという話が、なぜブレーキペダルの話に繋がるのか。

読んでみたらあまりにアホらしくて草、ということにもなるかもしれませんが、

もし何らかの参考になりましたら幸いです。

過去記事「高速道路走行編」、「高速道路走行編 - その弐」で書きましたように、

わたしは年に数回の長期休暇の折に、車で帰省することがよくあります。

今年の GW も、高速道路を走って帰省してきたところです。

車で帰省する場合、それなりに疲れることは覚悟する必要があります。

片道約700km、約12時間の長丁場なので、「苦行」と言っても決して大袈裟ではありません。

「こんなしんどいことはもう二度と御免だ・・・・」と、昔 3代目フィット(ガソリン)に乗っていた頃は、高速を走って帰省する度にそう思ったものでした。

しかし、それも過去のことになりつつあります。

4代目フィット e:HEV に乗り換えて、高速道路で長距離を走るのが大幅に楽になりました。

昨年の3月に新型 CIVIC e:HEV に乗り換えてからは、さらに格段に楽に走れます。

石跳ねや穴ボコの問題など、高速道路を走る場合は、特有の気苦労があります。

それを差し置いても、今では高速での帰省がほとんど苦ではなくなりました。

e:HEV のパワーと ACC があれば何も怖くない、そんな感じです。

但し、1つだけ、高速道路を ACC で走行することを考えた場合、

嫌というか、憂鬱な気分にさせられることがありました。

それは、わたしの新型 CIVIC e:HEV が抱えるブレーキペダルの持病の件です。

わたしの新型 CIVIC e:HEV が抱えるブレーキペダルの持病とは、

具体的には、ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴る症状です。

運転席の足下に取り付けられているブレーキペダルの、機構のどこかの部品同士が接触して、「カチ」という音が出ているものと思われます。

これは正直、嫌なものです ・・・・

車に必要不可欠な「走る、曲がる、止まる」の「止まる」をやる度に、

「カチ」と音がするわけですから、鬱陶しくもなります。

納車した当初は、全くそんなことはありませんでした。

しかし、納車から約4ヶ月経った昨年7月、左後輪ブレーキのトラブルがきっかけで、踏むと「カチ」と音がする症状が出始めました(過去記事「ブレーキペダル編 - その弐」参照)。

つまり、やむを得ない消耗・老朽化によるものではなく、明確なトラブルが原因で出た症状だということです。

以来、この症状と付き合ってきて、分かったことがあります。

1つ目は、ブレーキの踏み方次第では「カチ」と鳴らない場合もあるということです。

ブレーキのタイミングが遅れてサッと素早く踏んだ場合は、ほぼ 100% 「カチ」と音がします。

逆に、余裕を持ってジワッとゆっくり踏んだ場合は、踏む位置や角度(?)などの条件次第で、鳴ったり鳴らなかったりする感じです。

もう1つ分かっていることは、人間がブレーキペダルを踏んだときだけでなく、

ACC 走行中に車が自動ブレーキをかけた場合も「カチ」と鳴る、ということです。

昨年の GW に初めて高速を走ったときは、「カチ」の持病はまだ発症していませんでした。

それから2ヵ月後の昨年7月に持病を発症し、その後のある日、一般道で ACC を作動させてみたときに、自動ブレーキでの減速時にも「カチ」と音が鳴ることに気付きました。

それに気付いたときは、かなり幻滅しました ・・・・

がっかり感がハンパなかったです。

眼の前が真っ暗になったと言っても、過言ではありませんでした(笑)

自動ブレーキで起きるということは、確率 100% ということだからです。

人間が足で踏む場合は、前述のように、踏み方の匙加減次第で鳴らないときもありますが、

自動ブレーキの場合、制動の加減は常に一定の筈です。

そして、ACC は車間距離を一定に保つために、自動での減速を頻繁に行ないます。

その度に、ブレーキペダルの付近から「カチ」と音が鳴ることになります。

もちろん、高速道路を走るときもそれは同じです。

ACC があれば楽勝だぜ! と高速をいい気分で走っているのに、ブレーキペダルが

「カチ」、「カチ」・・・・と鳴りまくる鬱陶しさに、つきまとわれるのです。

そんなの、嫌じゃないですか?

せっかくの先進機能である ACC が、台無しだとわたしは思います。

そんなことで、「ACC での自動減速でも "カチ" とブレーキペダルが鳴る」という残念な事実に気付いてから、月日は流れ、納車から1年が過ぎ、5月の時期を迎えました。

そうです、今年の GW 帰省は、「カチ」の持病を発症後初めての、高速を走る機会でした。

もちろん ACC を作動させて走りました。

・・・・ その結果は、いい意味で予想を裏切られました!

確率 100% で鳴りまくることはなく、人間がブレーキを踏むときと同様、鳴るときと鳴らないときがありました。

具体的には、ACC の設定速度が 85km/h とか 90km/h とかの、一般道よりもかなり速い速度で走っているときは、自動で減速しても「カチ」と鳴らないことの方が多かったです。

それよりも遅い速度で自動ブレーキがかかると、鳴る確率が増大する感じでした。

約700km もの長距離を走って帰省するわけなので、走行車線を ACC で走ります。

すると、車間距離を維持するための自動ブレーキが、頻繁にかかります。

今回の帰省時も、何十回何百回と、自動ブレーキが作動した筈です。

そのときの体感の記憶で言うと、「カチ」と音が鳴らないことの方が多かったように思います。

減速の率が関係しているということなのか、どうなのか ・・・・?

いずれにしても、「高速を ACC で走ると、カチ、カチ・・・・ とブレーキペダルが鳴りまくる」のかと思っていたのですが、実際に走ってみると、そうでもないことが分かりました。

この結果は、わたしとしてはもちろん非常に喜ばしいことです。

ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴る持病は、4代目フィット e:HEV でも出ていて、

その症状は、新型 CIVIC e:HEV よりも酷かったです。

酷いというのは、鳴る頻度もそうですし、「カチ」と鳴ったときの音が派手というか、

いかにもこう、ブレーキペダル周りの機構が軋んでいるような、そんな感じの音でした。

それに比べると、新型 CIVIC e:HEV の「カチ」の音は、かなり小さいです。

ブレーキペダルの作りが、4代目フィット e:HEV は比較的華奢であるのに対し、

新型 CIVIC e:HEV のブレーキペダルはごっついので、そこが有利に働いていると思われます。

だったら、別に大した問題じゃないじゃんよ、と思う人もいるかもしれません。

わたしがこれが嫌な理由は、単純明快です。

自分の乗る車がボロかったら、誰でも嫌ですよね?

要するにそういうことです。

ブレーキペダルが「カチ」と鳴る音は、「俺のシビックは、ある部分でボロいのだ・・・・」

という現実を突き付けられるのと同じだからです、わたしにとっては(笑)

同じ悩みを抱える人が、世間にどれくらいいるのか、改めて調べてみましたところ、

やはり少なからず多くの人が、この問題で悩んでいることが分かります。

価格.com や Yahoo! 知恵袋など、相談系のサイトでの書き込みが目立ちます。

踏むたびに「カチ」と音がするのが、気になる、鬱陶しい、という相談が多くあります。

それらの書き込みを改めて見て、思ったのですが、この話になると必ず「ブレーキランプのスイッチまたはリレーの作動音だ」という意見が出ますが、おそらくは、自分の車でこの症状になったことがない人ではないかと思います。

ただ、ディーラーでそう言われた(=ブレーキランプのスイッチの作動音だ)と書いている人がいるのを見たのは、ちょっと驚いてしまいました。

確かに、ディーラーがそう言うのであれば強ち無視はできませんが、では、「カチ」がブレーキランプのスイッチ/リレーの作動音であるとして、以下はどう説明がつくのでしょうか?

こう言うと、否定派の人たちは「気のせいだ」と言って ① を否定するか、挙句の果てには、「気にし過ぎだ」、「そんなことで悩んでないでもっと人生楽しんだら?」みたいなことを言ってきたりもするんでしょうか、そんな気がします。

まあ、そう言われても、返す言葉もないんですけど(笑)

でも、じゃあ ②、③ はどうなんだ? ということですよ!

今回改めて、ネットの情報やスレを見てみましたところ、「リレーのスイッチの音だと言っても、鳴るときと鳴らないときがあるのが理解し難い」と言っている方を一人見かけました。

つまり、②、③ があるからリレーの作動音説はおかしいと、疑問を投げかけているわけです。

これに対する明解な答えは、わたしが見る限り見当たりません。

そして、数あるネット情報とスレを見渡しても、この問題の解決事例はまだないようです。

↑こう書いている人を見かけましたが、その気持ち、わたしもまったく同感です。

ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴るという、この問題は、

一度発症してしまったら、解決はほぼ無理であろうというのが、

世の中の状況を見渡してみての、わたしの感想です。

何せ、ディーラーでさえスイッチの作動音だと言ってるケースが、あるくらいです。

今も多くの人が、原因不明のままこの問題で悩んでいる、それが現状だろうと思います。

解決のわずかな可能性があるとすれば、「カチ」と音が鳴る症状が出るようになったきっかけが何だったのか、そこに着目することではないかと、わたしは思います。

ネットの情報やスレをざっと調べてみて、そこを明確に説明している人はいないようです。

気が付けばいつの間にか、というケースばかりのようです。

しかし、わたしのケースでは、それははっきりしています。

納車から約4ヶ月で、左後輪ブレーキの固着トラブルに見舞われたのが、きっかけでした。

(詳細は、過去記事「ブレーキペダル編 - その弐」を参照ください)

あのとき、ブレーキが錆で固着した状態で発進しようとして「グギッ」と異音がしました。

それに伴って、車のブレーキ周りの機構にどのような力や荷重やストレス等々・・・・ がかかったのかを分析し明らかにすることで、ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴るメカニズムの究明に繋がるのではないかと、いう気がしています。

わたしの事例の紹介が、もし何らかの役に立てるならば嬉しい限りですが、悲しい哉、この件でディーラーへ相談しに行きましたとき、「特に異常はありませんので」と言われただけでなく、それなりに食い下がるわたしに対して、まさに↑に書いたのと同じ「納車したときから音がしていたのに気付かなかっただけかもしれないし」、「カチと鳴るようになったのと、ブレーキの固着のトラブルが起きたタイミングが、たまたま重なっただけかもしれないし」という身も蓋もない言葉がイケシャアシャアと帰ってきたのは、とても残念でした。

大変申し訳ないですが、イケシャアシャアと言わせていただきます(笑)

本当は、高速を ACC で走っても意外と「カチ」「カチ」と鳴らなかった、という嬉しい報告だけ書くつもりだったのですが、最後の方はまたテンションが上がってしまいました。

一般道を走るときは「カチ」と鳴らないように踏む技術をそれなりに会得しつつあり、また、高速を ACC で走ってもまあまあ大丈夫であることが今回の GW 帰省で分かって、今のわたしの中でのブレーキペダルの「カチ」問題の悩み度数は、実は相対的に低下しつつあります。

ということは、新たな別の悩みのタネが出来たのか、ということになりますが、

それについてはまた改めて書きたいと思います。

わたしの悩みのタネの1つであります、ブレーキペダルの持病に関連する内容です。

高速道路で長距離を走ってきましたという話が、なぜブレーキペダルの話に繋がるのか。

読んでみたらあまりにアホらしくて草、ということにもなるかもしれませんが、

もし何らかの参考になりましたら幸いです。

(目次)

・e:HEV + ACC で高速道路は楽勝だが ・・・・

・ブレーキペダルの持病の件

・ACC の自動減速でも「カチ」と鳴る

・一年振りに高速道路を走った結果

・取るに足らない問題なのか?

・「リレーまたはスイッチの作動音」はあり得ない

・果たして解決可能な問題なのか?

・e:HEV + ACC で高速道路は楽勝だが ・・・・

・ブレーキペダルの持病の件

・ACC の自動減速でも「カチ」と鳴る

・一年振りに高速道路を走った結果

・取るに足らない問題なのか?

・「リレーまたはスイッチの作動音」はあり得ない

・果たして解決可能な問題なのか?

e:HEV + ACC で高速道路は楽勝だが ・・・・

過去記事「高速道路走行編」、「高速道路走行編 - その弐」で書きましたように、

わたしは年に数回の長期休暇の折に、車で帰省することがよくあります。

今年の GW も、高速道路を走って帰省してきたところです。

車で帰省する場合、それなりに疲れることは覚悟する必要があります。

片道約700km、約12時間の長丁場なので、「苦行」と言っても決して大袈裟ではありません。

「こんなしんどいことはもう二度と御免だ・・・・」と、昔 3代目フィット(ガソリン)に乗っていた頃は、高速を走って帰省する度にそう思ったものでした。

しかし、それも過去のことになりつつあります。

4代目フィット e:HEV に乗り換えて、高速道路で長距離を走るのが大幅に楽になりました。

昨年の3月に新型 CIVIC e:HEV に乗り換えてからは、さらに格段に楽に走れます。

石跳ねや穴ボコの問題など、高速道路を走る場合は、特有の気苦労があります。

それを差し置いても、今では高速での帰省がほとんど苦ではなくなりました。

e:HEV のパワーと ACC があれば何も怖くない、そんな感じです。

但し、1つだけ、高速道路を ACC で走行することを考えた場合、

嫌というか、憂鬱な気分にさせられることがありました。

それは、わたしの新型 CIVIC e:HEV が抱えるブレーキペダルの持病の件です。

ブレーキペダルの持病の件

わたしの新型 CIVIC e:HEV が抱えるブレーキペダルの持病とは、

具体的には、ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴る症状です。

運転席の足下に取り付けられているブレーキペダルの、機構のどこかの部品同士が接触して、「カチ」という音が出ているものと思われます。

これは正直、嫌なものです ・・・・

車に必要不可欠な「走る、曲がる、止まる」の「止まる」をやる度に、

「カチ」と音がするわけですから、鬱陶しくもなります。

納車した当初は、全くそんなことはありませんでした。

しかし、納車から約4ヶ月経った昨年7月、左後輪ブレーキのトラブルがきっかけで、踏むと「カチ」と音がする症状が出始めました(過去記事「ブレーキペダル編 - その弐」参照)。

つまり、やむを得ない消耗・老朽化によるものではなく、明確なトラブルが原因で出た症状だということです。

以来、この症状と付き合ってきて、分かったことがあります。

1つ目は、ブレーキの踏み方次第では「カチ」と鳴らない場合もあるということです。

ブレーキのタイミングが遅れてサッと素早く踏んだ場合は、ほぼ 100% 「カチ」と音がします。

逆に、余裕を持ってジワッとゆっくり踏んだ場合は、踏む位置や角度(?)などの条件次第で、鳴ったり鳴らなかったりする感じです。

ACC の自動減速でも「カチ」と鳴る

もう1つ分かっていることは、人間がブレーキペダルを踏んだときだけでなく、

ACC 走行中に車が自動ブレーキをかけた場合も「カチ」と鳴る、ということです。

昨年の GW に初めて高速を走ったときは、「カチ」の持病はまだ発症していませんでした。

それから2ヵ月後の昨年7月に持病を発症し、その後のある日、一般道で ACC を作動させてみたときに、自動ブレーキでの減速時にも「カチ」と音が鳴ることに気付きました。

それに気付いたときは、かなり幻滅しました ・・・・

がっかり感がハンパなかったです。

眼の前が真っ暗になったと言っても、過言ではありませんでした(笑)

自動ブレーキで起きるということは、確率 100% ということだからです。

人間が足で踏む場合は、前述のように、踏み方の匙加減次第で鳴らないときもありますが、

自動ブレーキの場合、制動の加減は常に一定の筈です。

そして、ACC は車間距離を一定に保つために、自動での減速を頻繁に行ないます。

その度に、ブレーキペダルの付近から「カチ」と音が鳴ることになります。

もちろん、高速道路を走るときもそれは同じです。

ACC があれば楽勝だぜ! と高速をいい気分で走っているのに、ブレーキペダルが

「カチ」、「カチ」・・・・と鳴りまくる鬱陶しさに、つきまとわれるのです。

そんなの、嫌じゃないですか?

せっかくの先進機能である ACC が、台無しだとわたしは思います。

一年振りに高速道路を走った結果

そんなことで、「ACC での自動減速でも "カチ" とブレーキペダルが鳴る」という残念な事実に気付いてから、月日は流れ、納車から1年が過ぎ、5月の時期を迎えました。

そうです、今年の GW 帰省は、「カチ」の持病を発症後初めての、高速を走る機会でした。

もちろん ACC を作動させて走りました。

・・・・ その結果は、いい意味で予想を裏切られました!

確率 100% で鳴りまくることはなく、人間がブレーキを踏むときと同様、鳴るときと鳴らないときがありました。

具体的には、ACC の設定速度が 85km/h とか 90km/h とかの、一般道よりもかなり速い速度で走っているときは、自動で減速しても「カチ」と鳴らないことの方が多かったです。

それよりも遅い速度で自動ブレーキがかかると、鳴る確率が増大する感じでした。

約700km もの長距離を走って帰省するわけなので、走行車線を ACC で走ります。

すると、車間距離を維持するための自動ブレーキが、頻繁にかかります。

今回の帰省時も、何十回何百回と、自動ブレーキが作動した筈です。

そのときの体感の記憶で言うと、「カチ」と音が鳴らないことの方が多かったように思います。

減速の率が関係しているということなのか、どうなのか ・・・・?

いずれにしても、「高速を ACC で走ると、カチ、カチ・・・・ とブレーキペダルが鳴りまくる」のかと思っていたのですが、実際に走ってみると、そうでもないことが分かりました。

この結果は、わたしとしてはもちろん非常に喜ばしいことです。

取るに足らない問題なのか?

ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴る持病は、4代目フィット e:HEV でも出ていて、

その症状は、新型 CIVIC e:HEV よりも酷かったです。

酷いというのは、鳴る頻度もそうですし、「カチ」と鳴ったときの音が派手というか、

いかにもこう、ブレーキペダル周りの機構が軋んでいるような、そんな感じの音でした。

それに比べると、新型 CIVIC e:HEV の「カチ」の音は、かなり小さいです。

ブレーキペダルの作りが、4代目フィット e:HEV は比較的華奢であるのに対し、

新型 CIVIC e:HEV のブレーキペダルはごっついので、そこが有利に働いていると思われます。

だったら、別に大した問題じゃないじゃんよ、と思う人もいるかもしれません。

わたしがこれが嫌な理由は、単純明快です。

自分の乗る車がボロかったら、誰でも嫌ですよね?

要するにそういうことです。

ブレーキペダルが「カチ」と鳴る音は、「俺のシビックは、ある部分でボロいのだ・・・・」

という現実を突き付けられるのと同じだからです、わたしにとっては(笑)

同じ悩みを抱える人が、世間にどれくらいいるのか、改めて調べてみましたところ、

やはり少なからず多くの人が、この問題で悩んでいることが分かります。

価格.com や Yahoo! 知恵袋など、相談系のサイトでの書き込みが目立ちます。

踏むたびに「カチ」と音がするのが、気になる、鬱陶しい、という相談が多くあります。

「リレーまたはスイッチの作動音」はあり得ない

それらの書き込みを改めて見て、思ったのですが、この話になると必ず「ブレーキランプのスイッチまたはリレーの作動音だ」という意見が出ますが、おそらくは、自分の車でこの症状になったことがない人ではないかと思います。

ただ、ディーラーでそう言われた(=ブレーキランプのスイッチの作動音だ)と書いている人がいるのを見たのは、ちょっと驚いてしまいました。

確かに、ディーラーがそう言うのであれば強ち無視はできませんが、では、「カチ」がブレーキランプのスイッチ/リレーの作動音であるとして、以下はどう説明がつくのでしょうか?

① 納車してから件のトラブルがあるまでは鳴らなかったこと

②「カチ」と鳴るときと鳴らないときがあり、鳴らないときはブレーキランプが点灯していないということになるが、そんなことがあり得るのか?

③ 全く鳴らない車も世の中にはたくさんあるが、ブレーキランプが点灯しない車なのか?(笑)

②「カチ」と鳴るときと鳴らないときがあり、鳴らないときはブレーキランプが点灯していないということになるが、そんなことがあり得るのか?

③ 全く鳴らない車も世の中にはたくさんあるが、ブレーキランプが点灯しない車なのか?(笑)

こう言うと、否定派の人たちは「気のせいだ」と言って ① を否定するか、挙句の果てには、「気にし過ぎだ」、「そんなことで悩んでないでもっと人生楽しんだら?」みたいなことを言ってきたりもするんでしょうか、そんな気がします。

まあ、そう言われても、返す言葉もないんですけど(笑)

でも、じゃあ ②、③ はどうなんだ? ということですよ!

今回改めて、ネットの情報やスレを見てみましたところ、「リレーのスイッチの音だと言っても、鳴るときと鳴らないときがあるのが理解し難い」と言っている方を一人見かけました。

つまり、②、③ があるからリレーの作動音説はおかしいと、疑問を投げかけているわけです。

これに対する明解な答えは、わたしが見る限り見当たりません。

果たして解決可能な問題なのか?

そして、数あるネット情報とスレを見渡しても、この問題の解決事例はまだないようです。

「このまま慣れるしかないのだろうと、諦めています」

↑こう書いている人を見かけましたが、その気持ち、わたしもまったく同感です。

ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴るという、この問題は、

一度発症してしまったら、解決はほぼ無理であろうというのが、

世の中の状況を見渡してみての、わたしの感想です。

何せ、ディーラーでさえスイッチの作動音だと言ってるケースが、あるくらいです。

今も多くの人が、原因不明のままこの問題で悩んでいる、それが現状だろうと思います。

解決のわずかな可能性があるとすれば、「カチ」と音が鳴る症状が出るようになったきっかけが何だったのか、そこに着目することではないかと、わたしは思います。

ネットの情報やスレをざっと調べてみて、そこを明確に説明している人はいないようです。

気が付けばいつの間にか、というケースばかりのようです。

しかし、わたしのケースでは、それははっきりしています。

納車から約4ヶ月で、左後輪ブレーキの固着トラブルに見舞われたのが、きっかけでした。

(詳細は、過去記事「ブレーキペダル編 - その弐」を参照ください)

あのとき、ブレーキが錆で固着した状態で発進しようとして「グギッ」と異音がしました。

それに伴って、車のブレーキ周りの機構にどのような力や荷重やストレス等々・・・・ がかかったのかを分析し明らかにすることで、ブレーキペダルを踏むと「カチ」と音が鳴るメカニズムの究明に繋がるのではないかと、いう気がしています。

わたしの事例の紹介が、もし何らかの役に立てるならば嬉しい限りですが、悲しい哉、この件でディーラーへ相談しに行きましたとき、「特に異常はありませんので」と言われただけでなく、それなりに食い下がるわたしに対して、まさに↑に書いたのと同じ「納車したときから音がしていたのに気付かなかっただけかもしれないし」、「カチと鳴るようになったのと、ブレーキの固着のトラブルが起きたタイミングが、たまたま重なっただけかもしれないし」という身も蓋もない言葉がイケシャアシャアと帰ってきたのは、とても残念でした。

大変申し訳ないですが、イケシャアシャアと言わせていただきます(笑)

本当は、高速を ACC で走っても意外と「カチ」「カチ」と鳴らなかった、という嬉しい報告だけ書くつもりだったのですが、最後の方はまたテンションが上がってしまいました。

一般道を走るときは「カチ」と鳴らないように踏む技術をそれなりに会得しつつあり、また、高速を ACC で走ってもまあまあ大丈夫であることが今回の GW 帰省で分かって、今のわたしの中でのブレーキペダルの「カチ」問題の悩み度数は、実は相対的に低下しつつあります。

ということは、新たな別の悩みのタネが出来たのか、ということになりますが、

それについてはまた改めて書きたいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

新型 CIVIC e:HEV インプレッション(高速道路走行編 - その弐)

わたしの新型 CIVIC e:HEV は、高速道路で長距離を走った実績が2回あります。

1回目が、過去記事「高速道路走行編」で紹介した昨年2023年の GW 帰省と、

つい先日、4月末から始まった夢の10連休、今年の GW 帰省が2回目となります。

ということで、行って参りました!

一年振りに高速道路を走って、往復約 1,400km の長旅で、実家に帰省してきました。

その際に思ったこと、気付いたことなどを、書いてみたいと思います。

わたしの実家まで高速道路で帰省する場合、片道で約600~700km の長旅となります。

走るルートとしては次の2通りがあり、ナビで検索させると大体 ① を提示してきます。

しかし、① のルートは、② に比べて 100km ほど距離が短いのは確かに魅力的なのですが、

個人的には正直あまり走りたくない気持ちがあります。

GW 時期の長野県は、気候がまだまだ薄ら肌寒く、エアコンを稼働する必要があるかもしれないことと、路面にも塩カルの残骸が残っていることが懸念されるからです。

また、長野県を縦断中に一旦高速を降りて、一般道をしばらく走ってから、再び高速に乗るという面倒なことをしなければいけないのも微妙です。

最終的には、往路は ② の東海道新幹線ルート、復路は ① の長野県縦断ルートを採用しました。

行きも帰りも、夕方出発して翌朝早くに到着する夜間走行プランで行きました。

そのおかげで、幸い大きな渋滞に遭うことはありませんでした。

エアコンは本当は入れたくなかったのですが、フロントガラスの曇りに対処する必要があったため、A/C を随時 ON/OFF しながら走行しました。

昨年の GW 帰省時は、エアコンは終始送風のみ(A/C は OFF)だったのに対し、今回の GW 帰省は全行程の約半分で A/C を ON にして走ったことが昨年との違いになります。

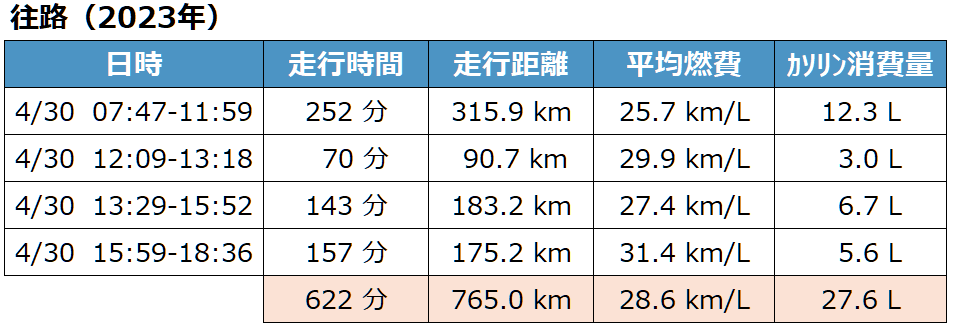

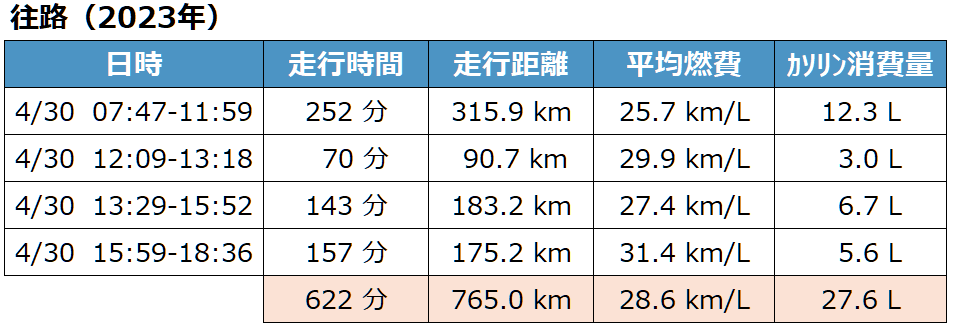

昨年の GW 帰省時は、帰りの復路で大幅な事故渋滞に遭ったりして参考にならずということで、往路のみの結果を過去記事「高速道路走行編」で紹介しました。

まとめると、以下となります。

昼間に東海道新幹線ルートを走って、燃費は御覧の結果となりました。

そして、5/5 の U ターン時、ガソリンを満タンにすると 29.82 L を給油できました。

FL4 のタンク容量は 40 L なので、ガソリンの実残量は 10.18 L で、平均燃費 28.6 km/L を掛け算すると、往路の 765.0 km を走破した時点であと 291.148 km は走れた計算になります。

ということで、昨年の GW 帰省時の航続可能距離の計算値は 1056.148 km でした(※)。

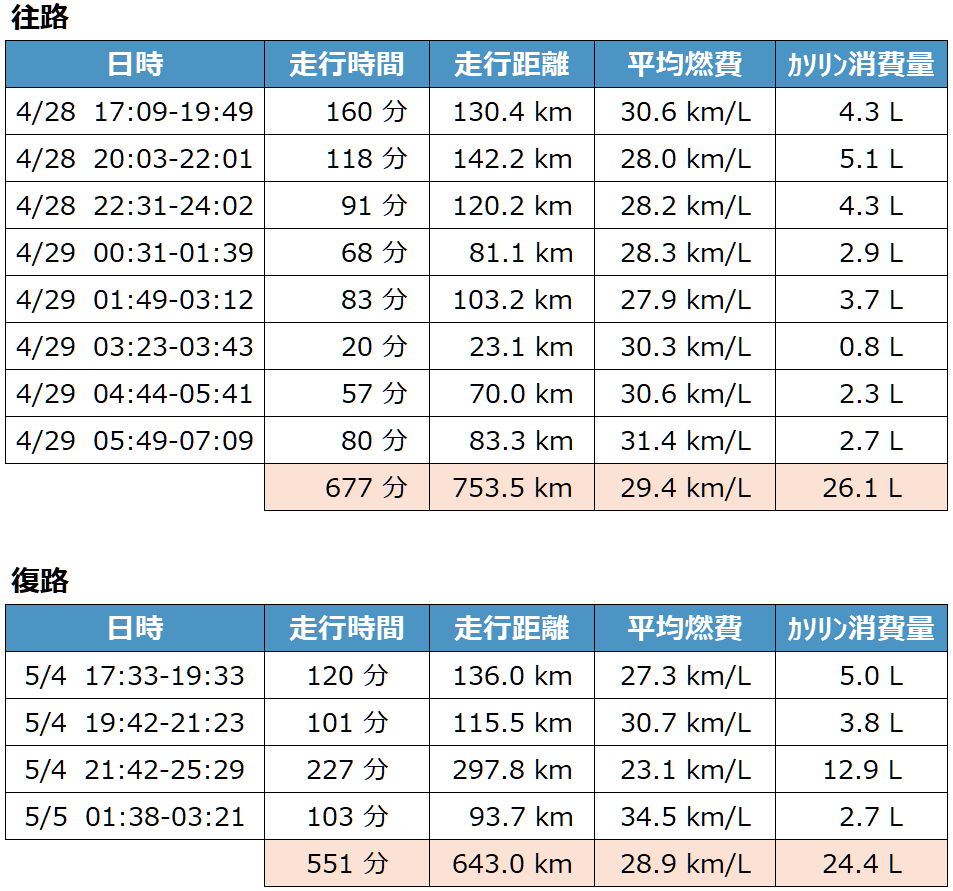

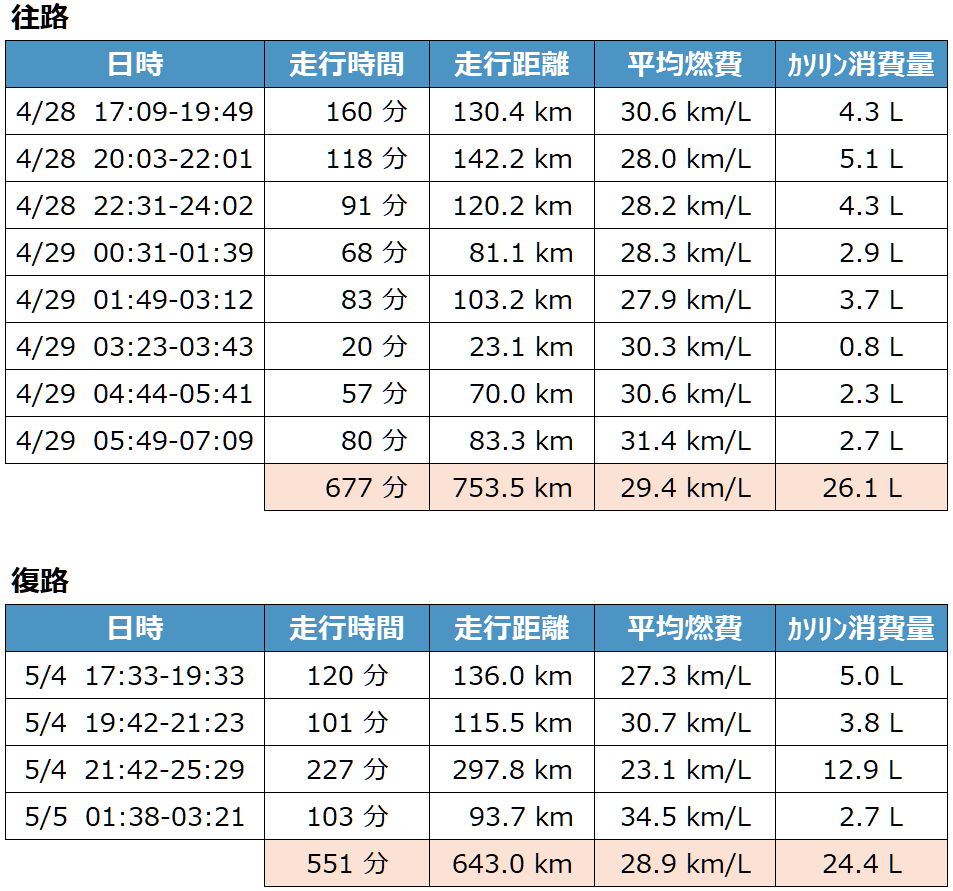

それに対して、今年の GW 帰省時の結果は、以下となりました。

4/28 に 753.5 km を走破して帰省完了し、5/4 の U ターン時にガソリンを満タンにすると 31.18 L を給油できたので、残りあと (40L - 31.18L) * 29.4 km/L = 259.308 km は走れる余力があったことになり、航続可能距離の計算値は 1012.808 km となりました(※)。

※注:別途記載の走行条件の場合の換算値です

エアコンの A/C を随時 ON にしていたのと、納車から1年経過による経年劣化もあるかなと思って、昨年よりも成績が落ちているかなと予想していたのですが、燃費も航続可能距離も昨年とほぼ変わらない良好な結果となりました。

ということで、昨年に引き続き、燃費と航続可能距離は優秀な成績でした。

加えて、e:HEV のモーター走行と 2.0L 直噴エンジンのパワーで、楽々走行できるので、

運転疲れが非常に少ない点でも、昨年同様、わたしとしては大満足でした。

しかしながら、その一方で、高速道路走行時ならではの気苦労があるのも事実です。

ACC をセットすれば、あとは目的地まで半自動で楽チン運転♪・・・ というわけにはいきません。

その気苦労の最たるものが、石跳ね対策です。

過去記事「高速道路および一般道走行編」でも書きましたように、前を走る車または隣の車線を追い越していく車が跳ね上げた小石がヒットして、車体が傷付いてしまう危険性があるので、これを回避する必要があります。

そのためには、以下の対策が有効と考えられます。

最後の ④ は、今回の帰省時に新たに取り入れた対策です。

トラックやランクル、高速バスなど、車体の大きな車が ゴゴゴゴオオオォォーーー と隣を追い越していくときに、ちょっとブレーキを踏んで減速してやります。

そうすることで、隣を追い越す車と並走する時間を減らすと同時に、跳ね上げられた石が飛んでくる相対速度を落とし、結果として、跳ね石の被害のリスクを減らす効果が期待できます。

これらの対策が効いたのかどうかは分かりませんが(笑)、前回(昨年)の GW 帰省時と同様、今回の高速帰省でも石が飛んできて付いた傷は1つもありませんでした。

石跳ねで車体が傷付く危険性の他に、高速道路を走る際にはもう1つ、

走行車線を走っていると幾度となく遭遇する「穴ボコ」の問題が悩みのタネです。

今回の GW 高速帰省時にも改めて思ったのですが、高速道路の走行車線、

放置されたままの穴ボコが、ちょっとあまりにも多過ぎやしないでしょうか?

あんなのを何度も踏んでいたら、車へのダメージが蓄積していくのが心配だから、

何で此方人等、高い高速料金を支払って走っているのに、それが原因で車が傷んでいくなんて馬鹿みたいだから、とっとと修繕しやがれっつってんですけどね。

・・・・ とはいえ、文句ばかり言っていても仕方ないので、出来ることをやるしかありません。

走行中、前方に穴ボコがあるのを確認したらハンドル操作でクイとかわす、この地道な作業で車へのダメージ蓄積を回避するしかありません。

そうやって、ACC で定速走行をしながらも、石跳ねと穴ボコに注意しながら走っていき、やっと目的地に到着して、そこで一息つけるかといったら、そうはいきません。

まだやるべきことがあります。

高速道路を走った後は大体、車の前部(ナンバープレート、バンパー、バックミラーの前側、など)に蚊の亡骸が大量に付着しています。

これを放置すると、鳥の糞と一緒で、酸性の成分で表面が傷むことが懸念されます。

よって、速やかに除去する必要があります。

その対策としてわたしは今回、500ml ボトルの精製水をあらかじめ準備しておいて、目的地に到着後、それを噴霧しつつクロスでせっせと拭き取り・除去する作業を直ちに実施しました。

それで一体どれだけの効果があるのかは、不明です。

週末の毎週洗車のときに洗えば十分ではないかと、思わなくもありません(笑)。

過去記事「一ヵ月インプレッション」でも書きましたように、新型 CIVIC のナビは、現在地の住所を表示する機能がありません。

以下の画像は、ホンダの他の車種の Gathers ナビの画面ですが、御覧のように、地図画面の最下部に現在地の住所を表示する機能があります。

しかし、新型 CIVIC の HONDA CONNECT ナビでは、これができません。

これの何が便利かというと、長旅の全行程のどこにいるかを把握するのに役立つことです。

特に高速道路で長距離を走行中は、とても重宝する機能であると、4代目フィット e:HEV に乗っていた頃から思っていました。

わたしの帰省の場合、片道約 600~700km の果てしない道程なので、今どこを走っているのか、残りあとどれくらいで着くのかを把握することは、運転疲れを軽減するためにも重要です。

到着予想時刻と残走行距離の数字を見るだけではなく、現在地住所の表示を見ることで、

「お、やっと○○県に入ったか ・・・・」と、より感覚的に把握できます。

その意味で、新型 CIVIC のナビでそれができないのは、地味に痛いことだと思っていたのですが、よくよく考えると、現在地点を俯瞰的に把握するのであれば、日本列島の形が分かるくらいにまで地図を縮小すれば事足りるのではないかと、今回の高速帰省中にふと気付きました。

それをやってみましたところ、なかなかいい感じです。

普段の通勤時は、交差点等で曲がりそびれないために地図の縮尺倍率をほぼ最大にして走っていて、その感覚のままでいたのが失敗でした。

地図を縮小して俯瞰すれば、見通しが良くなり、運転疲れの軽減に役立つことが発見できたのは今回の帰省での収穫でした。

新型 CIVIC e:HEV での今年の GW 高速帰省の雑感は、大体以上のような感じです。

実はもう1つ、わたし自身として特筆すべき事柄があったのですが、

それについては日を改めて、じっくり書いてみたいと思います。

走行車線の左端いっぱいのキワキワを、85km/h くらいで定速走行し、

追い越しをかけるときだけ、アクセル全開で全速力で追い越し、

(穴ボコをかわすために)右に左に蛇行して、

大型トラックに追い抜かれる瞬間、ブレーキランプを点灯させて減速する。

そんな挙動不審なソニックグレーパールの FL4 を、もし見かけましたら、

それはわたしですので(笑)、温かく見守ってやってください。

1回目が、過去記事「高速道路走行編」で紹介した昨年2023年の GW 帰省と、

つい先日、4月末から始まった夢の10連休、今年の GW 帰省が2回目となります。

ということで、行って参りました!

一年振りに高速道路を走って、往復約 1,400km の長旅で、実家に帰省してきました。

その際に思ったこと、気付いたことなどを、書いてみたいと思います。

(目次)

・ルート、走行条件

・燃費、航続可能距離

・石跳ね対策

・蚊の亡骸対策

・ナビの件

・ルート、走行条件

・燃費、航続可能距離

・石跳ね対策

・蚊の亡骸対策

・ナビの件

ルート、走行条件

わたしの実家まで高速道路で帰省する場合、片道で約600~700km の長旅となります。

走るルートとしては次の2通りがあり、ナビで検索させると大体 ① を提示してきます。

①長野県を縦断し、目的地までほぼほぼ一直線で走る最短距離ルート

②東京方面に一旦南下してから目的地に向かう、東海道新幹線ルート

②東京方面に一旦南下してから目的地に向かう、東海道新幹線ルート

しかし、① のルートは、② に比べて 100km ほど距離が短いのは確かに魅力的なのですが、

個人的には正直あまり走りたくない気持ちがあります。

GW 時期の長野県は、気候がまだまだ薄ら肌寒く、エアコンを稼働する必要があるかもしれないことと、路面にも塩カルの残骸が残っていることが懸念されるからです。

また、長野県を縦断中に一旦高速を降りて、一般道をしばらく走ってから、再び高速に乗るという面倒なことをしなければいけないのも微妙です。

最終的には、往路は ② の東海道新幹線ルート、復路は ① の長野県縦断ルートを採用しました。

行きも帰りも、夕方出発して翌朝早くに到着する夜間走行プランで行きました。

そのおかげで、幸い大きな渋滞に遭うことはありませんでした。

エアコンは本当は入れたくなかったのですが、フロントガラスの曇りに対処する必要があったため、A/C を随時 ON/OFF しながら走行しました。

昨年の GW 帰省時は、エアコンは終始送風のみ(A/C は OFF)だったのに対し、今回の GW 帰省は全行程の約半分で A/C を ON にして走ったことが昨年との違いになります。

・夜間走行、大きな渋滞はなし

・一人のみ乗車

・85~90km/h の ACC 定速走行

・ECON モード

・エアコン:20℃ 設定、風量最小(=1目盛り)、全行程の約半分で A/C ON

・一人のみ乗車

・85~90km/h の ACC 定速走行

・ECON モード

・エアコン:20℃ 設定、風量最小(=1目盛り)、全行程の約半分で A/C ON

燃費、航続可能距離

昨年の GW 帰省時は、帰りの復路で大幅な事故渋滞に遭ったりして参考にならずということで、往路のみの結果を過去記事「高速道路走行編」で紹介しました。

まとめると、以下となります。

昼間に東海道新幹線ルートを走って、燃費は御覧の結果となりました。

そして、5/5 の U ターン時、ガソリンを満タンにすると 29.82 L を給油できました。

FL4 のタンク容量は 40 L なので、ガソリンの実残量は 10.18 L で、平均燃費 28.6 km/L を掛け算すると、往路の 765.0 km を走破した時点であと 291.148 km は走れた計算になります。

ということで、昨年の GW 帰省時の航続可能距離の計算値は 1056.148 km でした(※)。

それに対して、今年の GW 帰省時の結果は、以下となりました。

4/28 に 753.5 km を走破して帰省完了し、5/4 の U ターン時にガソリンを満タンにすると 31.18 L を給油できたので、残りあと (40L - 31.18L) * 29.4 km/L = 259.308 km は走れる余力があったことになり、航続可能距離の計算値は 1012.808 km となりました(※)。

※注:別途記載の走行条件の場合の換算値です

エアコンの A/C を随時 ON にしていたのと、納車から1年経過による経年劣化もあるかなと思って、昨年よりも成績が落ちているかなと予想していたのですが、燃費も航続可能距離も昨年とほぼ変わらない良好な結果となりました。

石跳ね対策

ということで、昨年に引き続き、燃費と航続可能距離は優秀な成績でした。

加えて、e:HEV のモーター走行と 2.0L 直噴エンジンのパワーで、楽々走行できるので、

運転疲れが非常に少ない点でも、昨年同様、わたしとしては大満足でした。

しかしながら、その一方で、高速道路走行時ならではの気苦労があるのも事実です。

ACC をセットすれば、あとは目的地まで半自動で楽チン運転♪・・・ というわけにはいきません。

その気苦労の最たるものが、石跳ね対策です。

過去記事「高速道路および一般道走行編」でも書きましたように、前を走る車または隣の車線を追い越していく車が跳ね上げた小石がヒットして、車体が傷付いてしまう危険性があるので、これを回避する必要があります。

そのためには、以下の対策が有効と考えられます。

①走行車線を走るときは、出来るだけ左端いっぱいに寄る

②追い越し車線に出て追い越す際は、出来るだけ右端いっぱいに寄り、速やかに追い越す

③ACC で定速走行する際は、車間距離を最大に設定する

④走行車線を走行中に追い越される際は、わざと減速する

②追い越し車線に出て追い越す際は、出来るだけ右端いっぱいに寄り、速やかに追い越す

③ACC で定速走行する際は、車間距離を最大に設定する

④走行車線を走行中に追い越される際は、わざと減速する

最後の ④ は、今回の帰省時に新たに取り入れた対策です。

トラックやランクル、高速バスなど、車体の大きな車が ゴゴゴゴオオオォォーーー と隣を追い越していくときに、ちょっとブレーキを踏んで減速してやります。

そうすることで、隣を追い越す車と並走する時間を減らすと同時に、跳ね上げられた石が飛んでくる相対速度を落とし、結果として、跳ね石の被害のリスクを減らす効果が期待できます。

これらの対策が効いたのかどうかは分かりませんが(笑)、前回(昨年)の GW 帰省時と同様、今回の高速帰省でも石が飛んできて付いた傷は1つもありませんでした。

蚊の亡骸対策

石跳ねで車体が傷付く危険性の他に、高速道路を走る際にはもう1つ、

走行車線を走っていると幾度となく遭遇する「穴ボコ」の問題が悩みのタネです。

今回の GW 高速帰省時にも改めて思ったのですが、高速道路の走行車線、

放置されたままの穴ボコが、ちょっとあまりにも多過ぎやしないでしょうか?

あんなのを何度も踏んでいたら、車へのダメージが蓄積していくのが心配だから、

何で此方人等、高い高速料金を支払って走っているのに、それが原因で車が傷んでいくなんて馬鹿みたいだから、とっとと修繕しやがれっつってんですけどね。

・・・・ とはいえ、文句ばかり言っていても仕方ないので、出来ることをやるしかありません。

走行中、前方に穴ボコがあるのを確認したらハンドル操作でクイとかわす、この地道な作業で車へのダメージ蓄積を回避するしかありません。

そうやって、ACC で定速走行をしながらも、石跳ねと穴ボコに注意しながら走っていき、やっと目的地に到着して、そこで一息つけるかといったら、そうはいきません。

まだやるべきことがあります。

高速道路を走った後は大体、車の前部(ナンバープレート、バンパー、バックミラーの前側、など)に蚊の亡骸が大量に付着しています。

これを放置すると、鳥の糞と一緒で、酸性の成分で表面が傷むことが懸念されます。

よって、速やかに除去する必要があります。

その対策としてわたしは今回、500ml ボトルの精製水をあらかじめ準備しておいて、目的地に到着後、それを噴霧しつつクロスでせっせと拭き取り・除去する作業を直ちに実施しました。

それで一体どれだけの効果があるのかは、不明です。

週末の毎週洗車のときに洗えば十分ではないかと、思わなくもありません(笑)。

ナビの件

過去記事「一ヵ月インプレッション」でも書きましたように、新型 CIVIC のナビは、現在地の住所を表示する機能がありません。

以下の画像は、ホンダの他の車種の Gathers ナビの画面ですが、御覧のように、地図画面の最下部に現在地の住所を表示する機能があります。

しかし、新型 CIVIC の HONDA CONNECT ナビでは、これができません。

これの何が便利かというと、長旅の全行程のどこにいるかを把握するのに役立つことです。

特に高速道路で長距離を走行中は、とても重宝する機能であると、4代目フィット e:HEV に乗っていた頃から思っていました。

わたしの帰省の場合、片道約 600~700km の果てしない道程なので、今どこを走っているのか、残りあとどれくらいで着くのかを把握することは、運転疲れを軽減するためにも重要です。

到着予想時刻と残走行距離の数字を見るだけではなく、現在地住所の表示を見ることで、

「お、やっと○○県に入ったか ・・・・」と、より感覚的に把握できます。

その意味で、新型 CIVIC のナビでそれができないのは、地味に痛いことだと思っていたのですが、よくよく考えると、現在地点を俯瞰的に把握するのであれば、日本列島の形が分かるくらいにまで地図を縮小すれば事足りるのではないかと、今回の高速帰省中にふと気付きました。

それをやってみましたところ、なかなかいい感じです。

普段の通勤時は、交差点等で曲がりそびれないために地図の縮尺倍率をほぼ最大にして走っていて、その感覚のままでいたのが失敗でした。

地図を縮小して俯瞰すれば、見通しが良くなり、運転疲れの軽減に役立つことが発見できたのは今回の帰省での収穫でした。

新型 CIVIC e:HEV での今年の GW 高速帰省の雑感は、大体以上のような感じです。

実はもう1つ、わたし自身として特筆すべき事柄があったのですが、

それについては日を改めて、じっくり書いてみたいと思います。

走行車線の左端いっぱいのキワキワを、85km/h くらいで定速走行し、

追い越しをかけるときだけ、アクセル全開で全速力で追い越し、

(穴ボコをかわすために)右に左に蛇行して、

大型トラックに追い抜かれる瞬間、ブレーキランプを点灯させて減速する。

そんな挙動不審なソニックグレーパールの FL4 を、もし見かけましたら、

それはわたしですので(笑)、温かく見守ってやってください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )