父親が入院してからは、午前中見舞いに行くのが日課になっています。今日も母親を連れて見舞いに行きました。少し元気になったのか「看護婦さんにお礼をする。」とか「誰かに会いたい。」などと言っています。入院する前は、腰の痛みなどで「はい。」と「いいえ。」程度の会話しかできなかったのがウソのようです。しかし、診断結果が出ていないので油断は禁物です。しばらくは静養のつもりで入院してもらうことにしました。

今朝も見舞いに行った平生クリニック 母親と話しこんでいる入院中の父親

山口県に帰省してから、父親の入院でドタバタしっぱなしでした。このままではストレスが溜まるので、少しばかり農作業をしました。農作業と言っても、作業小屋を少しばかり片づけたことと、近くの山裾と竹林の2ヶ所で椎茸を収穫しただけです。

チェーンソーなどの手持ち農機具を納めている作業小屋

椎茸のほだ木が置いてある山裾と竹林に行ってみるとびっくりしました。父親の病であまり世話できなかったのか、どのほだ木にも椎茸がうようよ生えていました。大きくなりすぎて腐っている椎茸、椎茸と椎茸が重なって変形しているものなどがたくさんありました。ビニール袋に入りきらない椎茸は、もったいないのですが土の中に埋めました。

ほだ木に生えた椎茸 収穫した椎茸の一部

竹林の椎茸は、このところの乾燥した天候で大部分がカラカラに乾いていました。乾燥椎茸です。私は生椎茸の方が好きなためため、食べる見込みがない乾燥椎茸はそのままに放置しました。竹林は、風が吹くたびに竹と竹が擦りあった寂しげな音が響いていました。

風が吹くたびに竹と竹が擦りあって、寂しげな音が響く竹林

24日の朝まで、父親の入院した病院に付き添いとして一泊しました。あまり眠れず、朝9時頃に父親を病院に置いて一旦自宅に戻りました。そして、先日掘り上げて山口県に移送したカンナなどの植物を冬枯れした庭に移植しました。

移送したカンナなどの植物を移植した冬枯れした庭

最初にカンナの球根を移植し、続いてラッパ水仙の球根を植えました。クルミの種は丸い鉢にいれた土中に実を入れました。これは、芽が出た後に鉢ごと山裾などに移植しやすくするための工夫です。さて、いくつのクルミが芽を出すでしょうか。

丸い鉢の土中に実を入れたクルミ 植えたラッパ水仙の球根

11時頃に再び父親が入院している病院に行きました。私の妹夫婦が心配して来ていました。看護が手厚いためか思いのほか元気でした。食事も残さず食べたとのこと。家ではなかなか食べなかったそうなので、少し安心しました。病院を後にするといったん家に戻り、今度は病院で必要な追加品を買うためと、母親と昼食をとるために少し遠い柳井市のスーパーに行きました。そのスーパーに珍しく仕立て直し店がありました。その店にちょっと寄って、どの程度の衣服損傷までなら直せるか聞いてきました。

少し元気が戻った父親 スーパーの仕立て直し店

あちこち車で母親を連れて店を回った後。家に戻って寝ました。起きると夕暮れになったいました。夕暮れに包まれる畑や山を見回りました。畑は去年まったく草刈りしなかったのか、草が伸び放題でした。

自宅前の畑から、うっすらと夕焼けの西空を見上げて

当初、山口県へ帰省したら、去年と同じように父親と一緒にしいたけの原木作りをしようと思っていました。しかし、私が帰ったその日に父親の容体が急変してベッドから起きることができなくなりました。そして、午後に近所の病院に緊急入院することになりました。思いがけない帰省となりました。入院は午後と決まったため、午前中に私が車を運転して入院に必要な物を購入したり、灯油のポリタンクを買いに行ったり、溜まったゴミを一輪車で運ぶなどの作業をしました。

灯油ポリタンクをDIYショップで購入 一輪車で、溜まったゴミ出し

私の父母は二人暮らしですが、去年から父親の様態が思わしくなく車を運転できません。そして、母親は運転免許持っていません。このため、父母は田舎で過疎生活を強いられてきたようです。車が無いと何処にも行けず何も買えず困っていたようです。やむをえず、タクシーを使っていたので出費もかさんでいた様子です。

ところで、午後、父親を入院先である平生クリニックに連れていきました。そして、父親は生まれて初めての血液検査,検尿,CTなどの検査をしました。体重が25Kgに落ちていたのには驚きました。25Kgって小学生並み?検査中、ずっと私が付き添いました。

父親が緊急入院した平生クリニック

この日は、午前の買い物などや入院準備、午後の入院手続きで大忙しでした。私が車を運転して、買い物や運搬などフルに動き回りました。田畑をのんびりと耕そうと思っていたのが、父親の緊急入院でとんでもない忙しさに変貌しました。入院が決まって父親がどのように夜を過ごすのか心配なので、一夜付き添いで病院に泊まりました。付き添いで宿泊したのは初めての経験です。父親は、足腰に激痛が走るらしくトイレに行くのが苦痛のようでした。このため、この夜父親は紙おむつをしてトイレに行かなくてもよいようにしました。とにかく、帰省後のんびり過ごそうと思っていたことが覆されました。

緊急入院待ちの父親 病院で入院手続き待ちの父母

1月22日に山口県の故郷に帰省しました。お正月は仕事で忙しかったので、約3週間遅れの帰省となります。新幹線の車窓から外を見ると、20歳代の頃に一番多く登山した丹沢山系が雪で白くなっているのが見えました。この丹沢山、2万分の1の地図で書かれているすべてのコースを歩きました。東端の三峰山から西端の御殿場近くまで、丹沢山系をすべて歩きました。この山のふもとには、私が勤めていた会社の当時大型コンピュータを製造していた秦野工場がありました。毎週のように仲間と登山していた、とても思い出深い丹沢山系です。

山頂が雪で白くなった、思い出深き丹沢山系

今でこそ新横浜から新幹線に乗れますが、40年ほど前は東京に行かないと新幹線に乗れませんでした。新横浜駅はこだましか停車せず、新横浜駅前は広々とした広場のようになっていて建物はあまり立っていませんでした。

新横浜駅構内でのぞみを待つ 京都駅近くの京都タワーが見える

帰省するときは、新横浜駅から乗って徳山駅又は広島駅で降ります。しかし、今回は、入社2年目の息子の近況を聞くために新大阪でいったん下車しました。新大阪駅で落ち合い、レストラン(551蓬莱)で一緒に食事をとりながら仕事の話や近況を聞いたりしました。新大阪に下りたのは30年ぶりでしょうか。

息子と一緒に食事した551蓬莱 山陽本線田布施駅

最初、大阪では3時間程度息子と時間を過ごす予定でしたが、山口県にいる父親の具合が良くないとのことで一時間程度で切り上げました。新大阪から徳山駅に行き、田布施駅に向かう普通列車に乗り換えました。田布施駅に着くと、いつものように歩いて自宅に向かいました。途中、田布施川の桜並木に沿って歩きました。この場所で毎年春に桜祭りがおこなわれますが、私は一度も参加したことがありません。

毎年の春、桜祭りが行われる田布施川沿いの桜並木

桜並木を過ぎると、広々と流れる田布施川に沿ってしばらく歩き、川の両側に広がる田んぼの中を歩きます。この平野も少しずつ埋め立てられて住宅が増えてきました。私が子供頃に記憶がある、見渡す限り田んぼが続く光景はもう無くなってしまいました。のんびりと1時間程度歩いて、ようやく自宅に到着しました。

遠くまで広がる冬枯れの田んぼ 広々と流れる田布施川

私が今一番良く使っている日立製のトランジスタラジオのFM放送が入りずらくなりました。このラジオ、FM用アンテナ取り付け位置にヒビが入っています。ヒビが入っているだけでなく、グラグラしていました。このアンテナ取り付け位置のグラグラと関係あるかと思いラジオ本体を分解してみました。

丸は、ヒビが入りグラグラする外部アンテナ取り付け位置

裏蓋を外すと、AM/短波受信用ラジオと比べて、FMが受信できる小型ラジオ特有の細かな回路構成になっていました。このラジオは昭和50年代にでも製造されたのでしょうかシリコントランジスタがふんだんに使われています。日立固有の四角いパッケージのトランジスタです。一つだけ松下製ではないかと思わるトランジスタが使われていました。

AM/短波受信用ラジオと比べて、FMラジオ特有の細かな回路構成

FMフロンドエンド部は数回巻いただけのコイルがいくつかありました。FM帯は寄生発信などが起こりやすいので、11.8MHzのFM中間周波数段はシールドがしてありました。FM送信機が作ったことがありますが、受信機はまだ作ったことがありません。いつか作ってみたいと思っています。

FMフロンドエンド部 11.8MHzのFM中間周波数段

故障個所の外部アンテナは取り付け位置にヒビが入っています。このため常にグラグラしており、このどこかで接触不良となっている可能性があります。そこで、ラジオを分解してFMフロンドエンド部から外部アンテナまでのルートのどこかが接触不良になっていないか調べてみることにしました。

ヒビに入ってグラグラする外部アンテナは取り付け位置

ラジオを分解して調べると、やはり外部アンテナからの線が切断していました。これでは電波を正常に受信することができません。すぐに外れた個所を探して半田付けしました。すると、元通りFM放送を正常に受信できるようになりました。

切断した外部アンテナからの線 外部アンテナからの線を元通りつなぐ

animo様

裏蓋の開け方について。

電池を入れる個所のすぐ下、ラジオの底部に裏蓋をこじ開ける窪みがあります。その窪みをコインか平ドライバーでこじると裏蓋を開けることができます。

〇の窪み部分に、コインか平ドライバを差し込んでこじ開ける

なお裏蓋をこじあける場合、電池を取り外しておいたほうが無難です。裏蓋にアンテナが付いていますので、裏蓋は注意深く外しアンテナとつながる線が切れないように注意します。このラジオは見栄えはとても良いのですが、アンテナ基部が壊れやすいように思います。優しく使う必要があるラジオです。

裏蓋を取り外した状態 丸の部分がアンテナ基部

ミキサーで粉砕後に布で汁を濾しましたが、濃い茶色で澱粉があるかどうか全く分かりません。そこで、一時間程度ボールを放置して澱粉が溜まるのを待ちました。以前くず粉を作った時は、根の質が良かったのでたくさん澱粉が取れましたが、今回は根の質が良くないのでだいぶ少ないはずです。

ミキサーで粉砕後に濾した濃い茶色の汁

一時間程度時間が経った頃に、ボール内の濃い茶色の汁を少しずつ表面から流し落としました。やはり思った以上に澱粉は少ないようです。澱粉が多いと、すぐに白く沈殿した澱粉がわかります。底の方の少し溜まっているようです。

茶色の汁を少しずつ流し落とす 底の方に澱粉らしき物が

濃い茶色の汁を流し落とすと水を追加しました。すると、濃い茶色が薄まりました。澱粉の影響のためか少し白濁しています。同じように一時間程度おいて、澱粉が沈殿するのを待ちました。

水を入れてやや濃い茶色が薄まった汁

一回目と同じように上澄み液を、ボールを傾けるようにしながら流し落としました。そして、一回目と同じようにさらに水を入れて、また一時間程度澱粉が沈殿するのを待ちました。これを3~4回繰り返しました。

薄まった上澄み液を流し落とす さらに水を追加して薄まった汁

最後に上澄み液が透明になった頃にようやく、ボールのそこに白い澱粉が見えてきました。しかしながら、澱粉の量はごくわずかでした。小さいスプーンですくえる程度の量の澱粉が、底に張り付くように沈殿していました。この澱粉を取り出すために、ベランダに置いて乾燥させることにしました。

最後上澄み液を流し落とす 底に張り付くように沈殿した澱粉

この古い東芝製トランジスタラジ 6TP-385の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/3) 修理(2/3) 修理(3/3)

前回は、ラジオ内の回路に使用されているトランジスタなどの素子を調べました。今回は、ひどいガリの原因を調べて修理することにしました。最初に原因元であるボリュームを分解してみることにしました。音量調節ダイヤルを外して、ボリューム本体を覆うカバーを外しました。

外した音量調節ダイヤル ボリューム本体を覆うカバーを外す

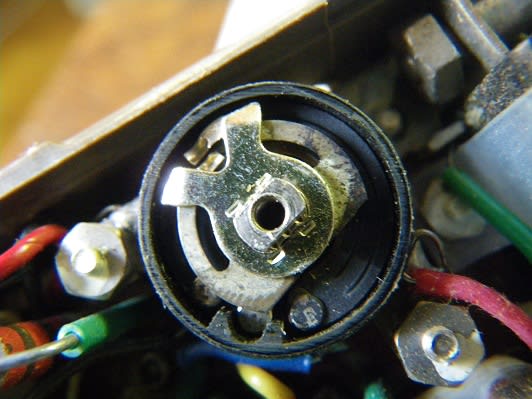

ボリューム本体を覆うカバーを外すと、ボリュームの内部を見ることができます。どこか抵抗膜が擦れていないか調べましたが、少なくとも肉眼では分かりません。古いラジオはガリがあるのが普通ですが、このラジオのガリは尋常ではありません。ボリュームを回していると、突然音が切れることがあります。

ボリューム本体を覆うカバーを外して内部を調査

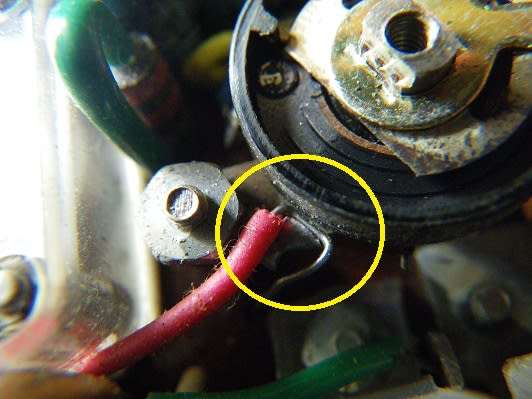

ガリはともかくとして、突然音が出なくなるのは、どこか接触不良の可能性があります。このため、ボリュームの周辺を観察しました。すると、電源からの線がボリューム端子部分で接触不良を起こしている個所を発見しました。

丸は、電源線とボリューム端子の接触不良個所

この不良は製造当時の半田付け不良です。製造当時はなんとか接触していたのが、経年の変化で接触不良に変化したのではないかと思います。ちゃんと接触するように半田付けし直しました。すると、ボリュームを操作していて突然に音がしなくなる故障は皆無になりました。

不良個所を半田付けし直す 音量ダイヤルを元のように取り付け

音がしなくなる故障は治りましたか、ガリは相変わらずです。しかし、ボリュームを何度も往復回転しているとだんだんガリがしなくなりました。全くガリがしないわけではありませんが、気にならない程度には治りました。同じボリュームがあれば交換できるのですか、何十年も前に製造されたものは今や購入不可能です。この程度のガリに収まったことで、修理完了としました。あとは、受信周波数や感度の確認をして、ラジオの筐体や革を磨いて、このラジオの修理を終えようと思います。

少しガリが出ますが気にならない程度、これで修理終了

前回、掘り上げたクズの根っこを家に持って帰りました。この根っこを粉砕してくず粉を作ります。しかし、今回掘った根っこはあまり太くなく澱粉をあまり含んでいないようです。あまり根が太くありませんし、触った感じがカチカチで木の根のようです。

根っこを手で左右に裂いてみる、裂け目は白色がすぐに茶色に

クズの根っこは木の根っこに比べて柔らかいのが特徴です。特に澱粉をおおく含んでいる場所は膨らんで簡単に手で裂くことができます。ただし細かくするには、包丁やはさみを使います。以前クズ粉をたくさん作ったときは、包丁で簡単に短冊状に切ることができました。しかし、今回採取した根は澱粉をあまり含まないためか、包丁では切れませんでした。代わりにはさみで1cm大にカットしました。

はさみで根っこをカット カットし細かくなった根っこ

細かくした根っこをミキサーにかけました。以前くず粉をたくさん作った時、一度に根っこを入れすぎてミキサーが熱を持ちヒューズ飛んでしまいました。このため、少しずつ、最初はショートスイッチを使って粉砕しました。たくさんの根っこを入れて粉砕しようとすると、ミキサーが暴れたりヒューズが飛ぶので注意が必要です。

一度に入れる量の根っこ 最初、ミキサーのショートスイッチを使用

ある程度粉砕が進むと、スイッチを入れたままにしてさらに細かくなるように根っこを粉砕しまた。この頃になると泡立ってきますので、水を継ぎ足すなどすると良いでしょう。なお、根っこの繊維はなかなか粉砕できず、ミキサーの刃にまといつくようでミキサーが異常振動することがあります。

粉砕し終わり泡立ったクズの根っこ

次に予めボールに敷いていた布の上に、ミキサー内の粉砕物を汁ごと移します。最初に泡が、続いて濃い茶色の汁が出ます。ミキサーの底に溜まった繊維状の物も、かき出してボールに敷いた布の上に取り出します。

ボールの上に布を敷く ミキサー内の粉砕物を全部、布上に移す

布の上にミキサーの粉砕物を全部移すと、粉砕物がはみ出ないようにしながら絞ります。すると、濃い茶色の汁がボール内に大量に出ます。この濃い茶色の汁の主成分はタンニンだそうです。この取り出した濃い茶色の汁から澱粉を取り出します。

布を手で強く絞る たくさん出る濃い茶色の汁

修理中の松下製トランジスタラジオ T-40、傷んだセラミックコンデンサを外したので、今回はその外したコンデンサの場所に正常なセラミックコンデンサを取り付けることにしました。取り外したコンデンサはその値が判読不能でしたので、大きさなどで大体の検討をつけました。ストックしているセラミックコンデンサの中から選びました。

ストック中のセラミックコンデンサの中から選び出す

最初、0.04μFのセラミックコンデンサを取り付けました。取り付け穴は無水アルコールで綺麗にしましたが、一部の銅箔が剥がれてしましました。このため、剥がれた銅箔を覆うようにコンデンサの線を長めにしてを半田付けしました。

取り付け穴にはめたコンデンサ コンデンサを半田付け

この時代の回路基板には、このラジオのようにエポキシ製ではなくベーク板がよく使われています。ベーク板は銅箔が剥がれやすいのが特徴です。私は学生時代この剥がれやすい特徴を知っていたので、エポキシ製の基板を多用しました。しかし、ラジオのような大量生産品はコストを考えて高価なエポキシ製ではなく安いベーク板を使わざるを得なかったのです。

取り外した個所に取り付けた、正常なセラミックコンデンサ

取り外したもう一つのセラミックコンデンサは、回路のとても細かい個所にありました。このため、取り付けがとても困難でした。やはり、無水アルコールで綺麗に磨いている時に擦りすぎたのか、一部の銅箔がはがれてしまいました。また、すぐ近くに中和用でしょうか、小さなコンデンサがあったので、そのコンデンサを壊さないように取り付けなければなりませんでした。

中和用?コンデンサ近くの取り付け穴 無事コンデンサを取り付け

コンデンサの端子を取り付け穴に入れた後に基板を裏返しにします。この時に困るのは、せっかく取り付けたコンデンサが穴から抜けて落ちてしまうことです。その対策として、コンデンサを取り付け穴に入れた時にセロテープを使って、裏返ししても落下しないようにしました。半田付けしが終わると、もうコンデンサは外れません。セロテープを外します。

裏返ししても落下しないように、セロテープでコンデンサを一時固定

外した電線を元のようにつないで電源をつないでみましたが、故障の症状は全く変わりませんでした。セラミックコンデンサ以外の不良が潜んでいるようです。今後ものんびりと、周波数変換部回りを調査して直そうと思います。今後はテスターなどて素子周りの電圧配分を調べようと思います。

セラミックコンデンサを取り付け作業中の机上

20年ほど前に川が氾濫したことがありました。その氾濫した川岸に行ってみると、川岸にクズの根っこがたくさん打ち上げられていました。ふだんは葉っぱしか見ることができないクズですが、サツマイモのように太った根っこがたくさんありました。その根っこを砕いてクズ粉をたくさん作ったことがありました。

手で持ったクズの根本 根本を中心にクワで根を掘る

久しぶりにクズ粉を作ってみたくて、畑前の斜面に生えているクズの根を掘ってみました。しかしこの斜面はたくさんの石ころが埋まっているため、クワが石に当たってなかなか掘れません。掘っても掘っても根は地中の向かって伸びていました。

石ころがクワに当たる、もクズの根を堀り続ける

30分ばかり奮闘しましたが、一向に太った根っこに到達しません。氾濫後の川岸で見つけたような太い根っこまではとても到達できそうもありません。そこで、根っこの一部を掘り出してくず粉が取れるかどうか試してみることにしました。

掘り上げた根っこの一部、澱粉はあまりなさそうです

22日に山口県へ帰省するので、田舎で植えようと思ってといる宿根性の植物をいくつか宅急便で送りました。送ったのは、まず田舎で花を咲かせたいと思っているカンナです。カンナは畑でも育てているのですが、大きく育ちすぎてしまったため箱に入りません。そこで、自宅で小さく育っているものを掘り上げて送ることにしました。

自宅の庭から掘り上げた赤花カンナの球根

カンナの他には、庭の水仙の球根を掘り上げました。水仙は種類がいくつかあるのですが、私が一番好きなラッパ水仙を選びました。そして、宿根性のオキザリスも掘り上げました。この種類のオキザリスはとても寒さに強く球根が地上に出る品種です。

掘り上げたラッパ水仙の球根 地上に球根が出る種類のオキザリス

次に私が好きなハーブの根を掘り出しました。そのハーブはクールミントで、夏に涼しげな匂いを発するタイプのミントです。とても丈夫で根があちこちに張ります。続いて、ギボウシの株を一つ掘り上げました。少し斑入りギボウシで日陰でもよく育ちます。

ハーブのクルーミント 株ごと掘り上げたギボウシ

掘り上げるのにどうしようか迷った植物がありました。それは、2月上旬に黄色の花を咲かせる福寿草ですが、とても繊細です。5年ほど前には山口県の実家に移植したのですが、枯れてしまいました。この植物関東以北の寒い地方で育つのか、関西ではあまり見かけません。暑いか雨がよく降る地方では育たないのかも知れません。今回もう一度移植にチャレンジしてみようと思います。

5年ぶりの移植にチャレンジしてみる福寿草

植物の他に去年畑に埋めたクルミ数個と、同じく畑に埋めたアピオスを数個掘り上げて山口県に送ってみることにしました。クルミは山口県の自宅裏の山にでも埋めて芽を出させようと思っています。うまく芽が出たら再びクルミが実るように育てたいと思います。アピオスは食べてもおいしかったので、今年は山口県の自宅前の畑で育ててみようと思っています。

掘り出したクルミ、この春芽が出るか? 意外に美味しかったアピオス

これらの植物,実,芋などを乾燥しないようにビニール袋に入れました。そして、段ポール箱に詰め込みました。そして、服や文房具など帰省ときに使うものも一緒に入れて宅急便で山口県に送ります。送料は1,480円でした。私が帰省する直前に着くと思います。

掘り上げた植物,実,芋などを、乾燥しないようにビニール袋に収納

去年の春にストック用としてのトランジスタ2SA101,2SA102,2SA353をそれぞれ10個ずつ購入しました。これらのトランジスタは高周波用とは言いながらFtが30MHzどまりです。短波やFM受信機を作るときに性能的には十分とは言えません。このため、今回ゲルマニウムトランジスタとしてFM帯域まで使えるトランジスタ2SA76をストック用として10個購入することにしました。秋葉原に行ってもよかったのですが、今回は横浜線の小机に行きました。

横浜線小机駅 小机近くのサトー電気

お店は小机駅すぐ近くのサトー電気です(いつもは町田駅近くのサトー電気)。このお店のようにエレクトロニクス部品を販売しているお店は、昔はあちこちにありました。私の故郷である山口県のことですが、柳井駅から15分程度歩いた所にあった電気店でトランジスタやネオン管などの部品をよく買ったものでした。高校生の頃でした。しかし、今ではそのような部品を扱うお店はありません。

小机駅に来たのは20年ぶり位でしょうか

購入したのは、トランジスタ2SA76でFt130MHzで足が4本あります。短波はもちろんFM帯でも使えそうです。私の学生時代にはすでにシリコン製トランジスタが出回っており、例えば2SC372でFM送信機を作ったことがあります。しかし、今ではレトロなトランジスタになってしまったゲルマニウムトランジスタをもう一度使ってみたいと思うようになりました。

遮断周波数Ftが130MHzのゲルマニウムトランジスタ2SA76

トランジスタの他に購入したのは汎用低周波用アンプLM-386Nです。これは、ちょっとした簡易小型アンプとして使おうと思っています。そして、管ヒューズと超小型スピーカーも購入しました。数年のうちに電子工作に使おうと思っています。特に、LM-386Nと超小型スピーカーはシグナルトレーサーの改良に使用しようと思っています。

管ヒューズとLM-386N 超小型スピーカー

この古い東芝製トランジスタラジ 6TP-385の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/3) 修理(2/3) 修理(3/3)

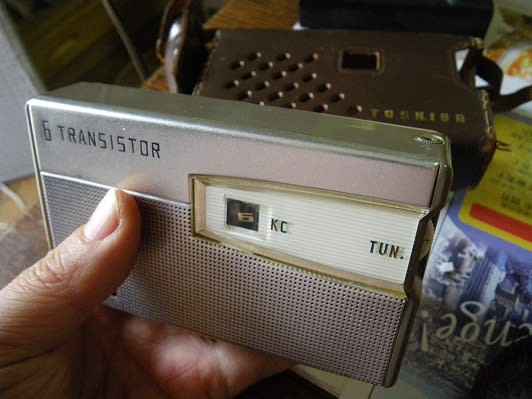

古い東芝製のトランジスタラジオがあるのですが、ガリがとてもひどい状態で聞くに堪えません。そして、ボリュームを動かしていると、ピタリと音が出なくなることがあります。安心して使えません。このため、このラジオを分解して修理することにしました。まずは、修理する前に内部回路などの調査をしました。

今回修理することにした東芝製トランジスタラジオ 6TP-385

ラジオの裏蓋を外して裏側を見ると、このラジオの規格が書いてありました。受信周波数は540~1600KHzで、出力は70mWです。一般的な小型ラジオとして普通です。面白いのは、短波放送を受信するわけではないのにロッドアンテナが付いていることです。バーアンテナが小さいので、外部アンテナをつなげるようにとの工夫なのでしょうか。

裏蓋に記載のラジオ規格 ラジオ付属のロッドアンテナと挿入穴

裏蓋を開けて内部基板を見ると、当時の東芝らしい素子配置です。バーアンテナは、径は細目ですが長めなので感度は悪くなさそうです。使われているトランジスタも自社製のものが使われていました。このラジオが製造されていた頃には、自社だけで部品を揃えることができるようになったのではないかと思います。

すんなりとして綺麗にまとめられた基板

各回路を調べてみました。周波数変換部に使われているトランジスタは2SA73が使われています。中間周波数の前段には2SA49が使われていました。そして、低周波増幅前段には2SB54が使われていました。2SB54は私が学生時代によく使ったトランジスタです。今でもストックとして12個持っています。PP段は2SB56が2個使われていました。やはり、ストックとして6個持っています。※一番多くストックしているのは2SB175が24個。

周波数変換の周辺、右2SA73 低周波増幅段、右2SB56x2

面白いのは中間周波数の後段です。使われていたトランジスタは2S53でした。このトランジスタは、JIS規格前の東芝トランジスタです。このトランジスタはJIS規格では2SA53となったトランジスタです。このラジオが製造された当時は、古い規格からJIS規格に切り替わる時期だったのではないでしょうか。

当時の東芝規格トランジスタ2S53、JIS規格化で2SA53に改名

今月1月の後半に山口県に帰省するための新幹線などの切符を買うために、八王子駅に行きました。ただ行くだけではもったいないので、あちこちを散策してみました。最初に八王子市内を流れる浅川の河川敷に下りてみました。20年位前でしょうか、川魚を釣るためにこの川によく来ました。ある時、釣り針に引っかかった野生のカモを救出したこともありました。そのカモは一週間位飼った後、元気になって飛んで逃げていきました。

20年位前、魚を釣るためによく来た浅川

この浅川に掛かっている橋の歩道には、戦争中に米軍が落とした焼夷弾跡が残されています。そして、その焼夷弾跡が永く保存されるようにガラス板で覆われています。浅川を過ぎると市内に入ります。途中、八王子駅から放射状に伸びる道を見下ろしました。

高尾山方面に伸びる道 八王子駅方面に伸びる道

しばらく歩いて八王子駅に付くと、新幹線などの必要な切符を買いました。お正月の帰省ラッシュは過ぎていたので並ぶことなく容易に購入できました。なお大阪勤務の息子に会うので、3時間程度大阪で下車することにしました。6日間の予定で山口県に帰省します。

SOGO(1月末閉館)がある八王子駅舎に向かう途中の繁華街

切符を購入した後、パソコンなどの部品を売っているパソコンショップに寄りました。そして、BD(ブルーレイ)ディスクを購入しました。最近はBDが一般的になってきたのか、BDディスクはずいぶんと安くなっていました。途中、昼食を取るためラーメン屋に寄りました。

切符を購入した八王子改札口 かつて八王子織の塔があった駅南口

このラジオの回路基板を見ると、配線がとても複雑です。また周波数混合段はこれまた立体配線がされていて回路を読み解くことが困難です。まずは、あきらかに故障してるセラミックコンデンサをこの基板から外すことにしました。外すためには余計な線を外す必要があります。外すのはたやすいのですが、元に戻せるように配線をあらかじめ記録しました。

立体配線されている周波数混合段、丸は外す個所

配線の様子を記録に取ってから、線を半田コテを使って外しました。外したのはいいのですが、半田のヤニなどで銅箔模様がよく見えません。銅箔がよく見えるように、アルコールを綿棒に付けて洗浄しました。

アルコールで銅箔を洗浄中、丸は線をいったん取り外した個所

銅箔部分を洗浄した後、壊れたセラミックコンデンサを半田コテを使って取り外しました。しかし、当時の基板はとてももろいため、次々に銅箔がはがれてきました。そのはがれた銅箔の記録をとっておきました。

丸はコンデンサを外した後の銅箔穴 右丸ははがれた銅箔部

次々の壊れたセラミックコンデンサを外していきました。もろくなっていたセラミックコンデンサは手で摘まんで外そうとすると、ボロボロと小さな破片になってしまいました。よほど永い間、湿気が充満していたのではないかと思います。

楕円の丸は、セラミックコンデンサを取り外して空いた基板の空間

取り外したセラミックコンデンサを手に取って観察しました。これほど傷んだセラミックコンデンサを見るのは初めてです。あまりに傷んでいて容量規格も分かりません。次回、同じ容量と思われるセラミックコンデンサを探して取り付けようと思います。

掌に置いた、ボロボロに傷んだセラミックコンデンサ