25日田布施町麻里府で牡蠣まつりがありました。去年は牡蠣販売コーナーを担当し、一昨年は牡蠣販売と牡蠣小屋を担当しました。今年は旧麻里府小学校体育館で行われたワークショップで紡ぎや織りの体験コーナーを担当しました。羊の毛を私が糸車で紡いで毛糸にするデモをしました。EtとEmさんは、毛糸を使って織物のデモをしたり、その織物の体験ガイドをしました。

朝9時にこの行列 ワークショップのお店 紡ぎ織りコーナー

とても良い天気で、外はポカポカ陽気でした。外に置かれたテーブルはピーク時には満席でした。残念ながら体育館内は寒くて思っていたより人手が少なかったように思いました。しかしながら、知っている方や子供達が来たのでとても楽しかったです。子供数人に織物の体験をしてもらいました。段ボールで作った簡単な織機は子供には取り扱いやすいようです。完成すると持って帰ってもらいました。

見学者に段ボール製織機などについて丁寧に説明

この段ボール製の織機はとても簡単です。固めの段ボールを二枚重ねてロの字型にくりぬいて作ります。たまたま入手した古本によると、帽子などいろいろな織物もできるようです。子供は大人のように長い時間待てません。この手軽な織機は20分程度で完成することができます。子供の体験用にはうってつけです。織機の原理を学んでもらうにはとても良いと思っています。

子供の織りを見に集まる方々 手軽な段ボール製織機

私は織物ではなく、もっぱら伝統的な糸車を使って羊の毛を糸にしました。まだまだ素人の域を出ないので糸の太さがバラバラです。しかし、スピンドルを使うより早く糸を作ることができます。学校で「タヌキの糸車」を習うようですが、実際に糸を紡いで見せることはしないようです。そのためか、私が糸を紡ぐのをじっくり見ていた子供がいました。

もう少しで完成の織物、なかなか綺麗

ところで、午後郷土館で紙芝居の打ち合わせがありました。そのため、午後会場を中座しました。そして、紙芝居の打ち合わせが終わってから再び旧麻里府小学校に戻りました。しかし、牡蠣まつりやワークショップは終わっていました。EtとEmさんが糸車や織機類を片付けてくれていました。ありがとうございました。それらを車に乗せた後、EtとEmさんを載せて会場を後にしました。

糸車を使って糸を紡ぐ私 紡いで玉状になった羊の毛糸

4月2日の桜まつりでも、できたら羊の傍でデモをしようかと思っています。来られた方々に見られるので、少々こ恥ずかしいのですが楽しくをモットーに続けてみようと思います。この一年を通じて、羊の毛の脱脂洗浄、紡ぎ、染色、織りなどのノウハウを得ようと思っています。気長な話ですが。

楽しかったじゃんけん大会 野外テーブルで牡蠣を堪能 牡蠣を焼いて方々

久しぶりに柳井市街をウォーキングする計画を立てました。今回はその下見です。柳井市街から歩き始めて伊保庄に行き、黒島から柳井市街まで戻る往復ウォーキングです。途中から雨が降り始めたので、すべてを歩くことができませんでした。ところで、実際に下見してみて本番ウォーキングを見直すことになりました。一番の見直しポイントは、歩くだけなら良いのですが、史跡を見ながらの往復は時間的に無理だと分かったことです。

蒸気機関車時代の遺物 焦げた胡子大師堂 静かな胡子神社

今回は5人で柳井駅から下見ウォーキングを開始をしました。最初に蒸気機関車時代の遺物と思われるレンガ作りの塔を見学しました。給水塔か石炭庫かなど、さっぱり分かりません。そして、何故今まで残っているのかも分かりません。謎の遺物です。次に線路を越えて胡子(えびす)地区に入りました。入ってすぐ、焦げた胡子大師堂がありました。不審火かろうそくの火で燃えたに違いありません。残念なことです。続いて近くにある胡子神社に行きました。

古びた大歳神社 桜がたくさん桜土手 あさひ橋欄干跡

胡子の名前から推測すると、この地区は江戸時代は海に面していたに違いありません。この胡子を経由して柳井市街へと船が通じていたのではないかと思います。しかし、江戸時代を通じて開作した結果、周りがすべて陸地になったのではないでしょうか。そして今、胡子神社はあまり手入れされていないように思えます。壊れた石柱の残骸がたくさん転がっていました。

4年ほど前に通行止めになったあさひ橋

胡子神社を過ぎると大歳神社に行きました。そして、桜土手をのんびり歩きました。この土手には桜がたくさん植えてあります。4月初旬は花見客で大賑わいだそうです。桜土手をしばらく歩くと、あさひ橋が見えてきました。この橋は倒壊の恐れがあるのでしょうか、今は通行禁止です。4年前にこの橋を歩いたのが最後でした。

黒島に向かう海岸堤防 厳島神社の巨岩 厳島神社のお社

あさひ橋は通行禁止です。そのため、土穂石川水門まで行って土穂石川を渡りました。そして、次の訪問場所である厳島神社に向かいました。海岸に面する長い長い堤防を歩きました。冷たく強い海風に帽子が飛ばされそうでした。厳島神社前には巨大な岩が数個ありました。その上の方にある厳島神社をお詣りしました。

柳井市街~伊保庄黒島の史跡巡りウォーキングのコース(下見1)

そろそろジャガイモの種芋を植え付ける季節です。毎年2種類以上のジャガイモを植え付けます。しかし、去年から仕事が忙しくなったため、たくさんの品種のジャガイモ畑を管理できません。シンシアを植え付けたかったのですが、今年は園芸店でも入手が困難とのことで諦めました。カレーなどの料理に万能に使えるメークインにしました。

購入したメークイン2kg 大きなものは半分に 切り口を乾燥

購入したのは1kgのメークインを2袋です。小粒の芋ばかりですが、中には大きな粒が混入していたため、ナイフで2分割しました。切り口が早く乾燥するように、網状の箱に入れて風通しが良い場所に置きました。さらに、芽が緑になって強くなるように日差しが当たる場所に置きました。

切り口を天日で乾燥中のメークイン

続いて、去年陸稲を育てた畑をジャガイモ畑にするため耕耘機で耕しました。今回は耕耘しただけですが、数日後肥料を混ぜ込んだ後に種芋を植え付けようと思います。ところで、お米や豆などの作物は害虫にやられたり病気になることがあります。そのため、対策をおろそかにすると収穫が見込めないことが多々あります。その点、サツマイモ,ジャガイモ,里芋などの芋類は確実に収穫できるありがたい作物です。

ジャガイモを植え付ける畑を耕耘

石走山古墳の見学を終わると、次に後井古墳に向かいました。石走山を下りてもくもくと歩きました。後井古墳は年に何度も行っているので、私にとっては少々飽きた古墳です。しかし、今回のウォーキングで初めて後井古墳に来た方もいます。その方のためにも後井古墳について解説しました。

石走山の坂を下りる 後井古墳はもうすぐ 広い後井古墳の石室

他の古墳にない特徴の一つが、今でも里人から大切にされていることです。江戸時代に発見されたこの古墳、当時の人には神様がいる穴に思えたのでしょう。発見以降、秋葉神社として今でも信仰の対象になっています。瀬戸地区の上下の班が一年ごとに交代でお掃除したりお祭りしているのです。他の古墳は発掘調査が終わると、すぐに手入れされなくなり雑草が生い茂るのとは対照的です。

石室入口で後井古墳について解説

後井古墳を見終わると古墳巡りは終わりです。次はトイレ休憩を兼ねて田布施苑に向かいました。下見時に施設長さんに訪問を予約しておいたため、難なく受け入れていただきました。トイレを使わせていただきありがとうございました。15分位トイレ休憩すると、富永有隣顕彰碑に向かいました。

休憩した田布施苑 富永有隣墓所 富永有隣顕彰碑

富永有隣顕彰碑に行く途中、この地域の集合墓地にある富永有隣墓所に行きました。なかなか立派な墓石です。表には富永有隣を表す「履齋」が刻まれています。そして墓石の裏側には富永有隣の文字が刻まれています。続いて、瓜迫農業公園に向かいました。

富永有隣顕彰碑前でにっこり14名

富永有隣顕彰碑の隣には末岡精一の顕彰碑が建っています。末岡精一は明治初期の法律家です。富永有隣の親戚にあたります。富永有隣のご子孫は田布施から出ましたが、末岡精一のご子孫は顕彰碑のすぐ隣に住んでおられます。富永有隣顕彰碑を仰ぎ見ると、スタート地点でありかつ終点である城南公民館に向かって歩きました。参加された方々、お疲れ様でした。

田布施町の代表的な古墳を巡ったコース

25日に田布施町麻里府で牡蠣まつりがあります。そのまつりに併設されるワークショップに、デモを兼ねて出店します。販売よりも、羊の毛を使っての紡ぎや織りのデモンストレーションや体験が中心です。そのための準備をしました。

良い羊の毛を選ぶ 羊毛専用の洗剤 羊毛を脱脂洗浄

羊の毛の脱脂洗浄に先日大失敗したため、新たに羊の毛をいただいて、今度は羊毛専用洗剤を使って手押し洗いし、自然落下で脱水し、自然の風で乾燥しました。そのためフェルト状にはなりませんでした。やっぱり一手間をかけることが大切のようです。今後は機械に頼らないつもりです。

木の枝に網を張って、自然落水・自然乾燥中の羊の毛

ワークショップでは羊毛による紡ぎ実演や織り実演をします。そのための手製スピンドルを用意したり、段ボールや板を使った速成織機を作りました。また、コースター作りのために手回し式ミシンも調整しました。どうなるやら分かりませんが、楽しみながらデモできればと思います。ちなみに4月の桜まつりでも計画しています。

談笑しながらワークショップの準備をしているFさん,Emさん,そしてEtさん

国森古墳に向かっていると、右手に大力のお地蔵様が見えてきました。このお地蔵様から国森の山道に入りました。その山道をどんどん進むと、下見の時に昼食休憩をした広場が見えてきました。広場で立ったまま休憩すると、道に戻ってさらに進むと国森古墳案内板がありました。

大力のお地蔵様 俳句が奉納された稲荷社 木立の中の国森古墳

国森古墳案内板にかまわず進むと、鉄棒を溶接して作った鳥居がある稲荷社がありました。お社の中を見ると、俳句が奉納されていました。今でも句会があるそうです。稲荷社を見学しおわると、国森古墳案内板まで道を戻りました。そして、そこから国森古墳に向かいました。

巨大な石原璋顕彰碑 クロガネモチの巨木

国森古墳に着くと、古墳の形や時代背景などについて説明をしました。説明を終えると、次に訪れる石走山古墳に向かいました。途中、石原璋の巨大な顕彰碑を見ました。続いて、田布施町に名木の一つであるクロガネモチの巨木を仰ぎ見ながら歩きました。

縁側に飾られたお雛様 川岸の広い駐車場 石走山古墳への山道

クロガネモチの巨木を過ぎて少しすると、縁側のカーテンが開いている家がありました。その縁側をよく見ると、お雛様が飾ってあるではありません。そのお雛様を見るため、その縁側に集まりました。広い駐車場を過ぎて、石走山古墳がある山に登りました。この石走山古墳はやや道が分かりにくいのが難点です。初めて来た人は道に迷ってしまうかも知れません。

林に入って30m位進むと石走山古墳

石走山古墳へは、入り口が二つにもかかわらずルートが四つもあります。今回は南側の入り口から行きました。石走山古墳の看板から石階段を登り、お地蔵様横を通って民家道を通りました。しばらく進むとこんもりした林の中に入ります。30m位進むと石走山古墳を指す錆びた看板が立っています。ここまでくると左手に石走山古墳が見えてきます。

懐中電灯を点けて石室を見学 暗い石走山古墳石室を出る

石走山古墳は小さな円墳です。しかし、石室は比較的よく保存されています。懐中電灯を点けて入ると中の様子が良く分かります。頭の上1m位に天井石が置かれています。とても巨大な石です。千年以上も倒壊しませんでした。石と石の間には小さな虫がたくさんいました。コウモリは見えませんでした。次に後井古墳に向けて歩きました。

田布施町の代表的な古墳を巡ったコース

休日にファームランドに来たのは初めてでした。そのため、休日にたくさんの方々が訪れていることを初めて知りました。そして、そのサービス内容を知ることができました。私の家族が田布施に来た時、一度このファームランドに連れて来ようと思います。

綿菓子を作るお楽しみ 美味しいそうなイチゴ菓子 なんと腕カバーをいただく

食事をしてると、オーナーのTさんがお楽しみのため小さな綿菓子製造機を持ってきました。その綿菓子製造機に小粒の飴を入れると、綿のような綿菓子が出てきます。その綿を割りばしにからめ取るのです。とても美味しそうでした。さらに、女性陣だけに可愛い腕カバーのプレゼントがありました。かつて可愛かった(今も)であろう女性陣はご満悦の様子でした。

ご満悦の、かつて可愛かった(今も)であろう女性陣

1時間位ファームランドにいたでしょうか。13時頃にファームランドを出発しました。長い時間美味しい料理をたくさん食べたので、足に根っこが生えたのか体がなかなか動きません。「よっこらしょ」とイスをから立ち上がりビニールハウスの外に出ました。ポカポカ陽気だったため寒くありません。次の目的地である長光古墳に向けて歩きました。

毛糸帽子もプレゼント ビニールハウス食堂 長光古墳に向かう

ファームランドの陸橋を渡り県道に出ると、すぐ下の大田地区の古道を歩きました。そして、長光古墳がある天照皇大神宮恩額山麓に向かいました。本当に日当たりが良いポカポカした温かい日でした。かと言って汗ばむこともなく、ウォーキングに一番適していた一日だったように思います。

長光古墳に向かって大田地区の古道を歩く

大田地区の中心を通る道路から外れて、天照皇大神宮恩額山入口近くの一見お墓に見える場所に着きました。そのお墓の裏側にあるのが長光古墳です。だいぶ壊れているため奥壁の石を見なければ古墳とは分かりません。発掘調査したそうですが何も出土しなかったとか。この古墳のように、千年近い間に破壊された古墳が少なくありません。惜しいことですが仕方がありません。長光古墳を見終わると国森古墳へと向かいました。

恩額山手前のお墓 長光古墳の跡 国森古墳へ向かう

今月は田布施町の代表的な古墳を巡るウォーキングをしました。城南公民館に10時集合です。快晴の中、最初に訪れる木ノ井山古墳に向かって歩きました。インフルエンザが流行っているため、参加人数も少なめの14名でした。いつもの楽しい仲間ですので、談笑しながらのんびりと城南地区の道を歩きました。

城南公民館を出発 木ノ井山古墳近くの妙見社 立派な妙見社の石鳥居

蓮池寺に向かう道と反対側の緩い上り坂を行きました。300m位進むと妙見社があります。西山にも妙見社があるのですが、お祭り時には西山妙見社から神輿を下して、この妙見社に運ぶそうです。神輿をいつ頃から運ぶようになったのでしょうか。また、なぜ運ぶようになったのでしょうか。また、なぜ妙見社が二つあるのでしょうか。かつては、同じ川西村だったことに由来があるのでしょうか。

木ノ井山古墳の歌碑 妙見社参道を降りる お乳のお地蔵様

妙見社の立派な石鳥居(安永4年 1775年建立)をくぐって木ノ井山古墳に行きました。数年前までは周辺の山道は草や笹などが生え放題でした。地元の方が草刈りして整備したようですが、綺麗にした理由は何なのでしょうか。木ノ井山古墳に着くと、大きさを体感するため古墳の周りをぐるりと回りました。古墳の頂上は草木が生えて登れません。頂上も整備すれば、さらに良い古墳巡りができると思います。

ファームランドに向かって山道をどんどん下る

木ノ井山古墳を見終わると、妙見社の参道をどんどん下りました。2月は厳冬の時期ですが、下見した先月よりはポカポカ陽気でした。参道は粘土が露出しており、階段状に掘られていた箇所がたくさんありました。雨の日にはだいぶ滑りそうな下り坂です。

ファームランドに到着 指定されたテーブルに 私が注文したうどんセット

次のファームランドに向かう途中、お乳のお地蔵様を見学しました。お湯で作るミルクなどない時代、お乳が出ない母親がこのお地蔵様にお参りしたそうです。逆にお乳が出て困る母親もこのお地蔵様にお参りしたそうです。そんな時、お乳が出ない母親の代わりに、お乳が出て困る母親が赤ちゃんの乳母となったそうです。今ではありえない心温まるお話です。子供の頃に乳母の話を聞いたことがありますが、私はもっぱらヤギの乳を飲んでいました。ヤギの乳の成分が母乳に近いためだからだそうです。牛乳で代用する場合は糖分を追加するのだそうです。

テーブル1に座った面々 隣のテーブル2に座った面々

日曜日でしかもポカポカ陽気でしたので、たくさんの家族連れがファームランドに来ていました。お目当てはもちろんイチゴです。我々は指定された小部屋に案内されました。テーブルに着くと、メニューを見ながら料理を注文しました。私はうどんセットにしました。山菜うどんとおにぎりがセットになった料理です。このウォーキングクラブを立ち上げて初めての外食です。

田布施町の代表的な古墳を巡ったコース

中門を過ぎると、右手に好文亭が見えてきました。この付近は意外に人が多く、好文亭は混んでいるようでした。時間が遅くなったこともあり好文亭に行かないことにしました。次回の楽しみに取っておくことにしました。芝前門を出て見晴広場に出ました。出てすぐの所に偕楽園記碑がありました。

芝前門から見晴広場に 偕楽園記碑 見晴広場からの好文亭

見晴広場を散策していると北側に好文亭が見えました。たくさんの人が好文亭の2階を歩き回っているのが見えました。好文亭の2階は高い位置にあるため展望が良いのでしょう。さて、今はまだ冬のため芝生はまだ茶色でした。春には一斉に緑になるのでしょう。ここからは千波湖が見下ろせる絶好の場所です。見晴広場は、千波湖が偕楽園の池に見立てていることの意味が良く分かる場所です。

偕楽園の見晴広場から見下ろした千波湖

それにしても穏やかな日々でした。曇り空ではなかったのですが、風もおだやかで楽しい偕楽園でした。偕楽園に入った東口から外に出ると、お土産や甘酒のお店に行きました。そこで座って甘酒をすすりながら休憩しました。

穏やかな天候の中、千波湖をバックに

偕楽園から千波湖に戻りました。そして、同じ道を通らないで水戸駅に戻ることにしました。千波湖の南側の道です。途中、巨大な水戸黄門の銅像がありました。この場所がマラソンなどのスタートラインになることが多いそうです。このところの鳥インフルエンザのためか、白鳥などの鳥に餌をあげている人がいませんでした。鳥がいない千波湖は少し寂しげでした。

これから見ごろの梅林 偕楽園東門を出る 静かな東門付近通路

ところで今は穏やかな水戸ですが、幕末水戸藩内で凄惨な事件がとても多かったことをどれだけの人が知っているでしょうか。桜田門外の変,天狗党事件,そして内部の粛清などで多くの人材が失われました。明治維新後に水戸藩から人材を出せなかったのはこれらの影響があるようです。

私個人の意見ですが、戦国時代は部下を助けるために主君自ら亡くなることが少なくありませんでした。しかし、その侍の理想が江戸時代の間に変質してしまいました。つまり、主君のために部下が亡くなることが理想となったのです。この忠義の亡霊、明治以降は尽くす相手が主君から「国」に入れ替わり、戦後は「会社」に入れ替わって密かに生き残っているのではと思うのは考えすぎでしょうか。

偕楽園東門付近のお土産や甘酒などのお店

千波湖を歩いていると雨が降ってきました。傘をさして水戸駅に急ぎました。水戸駅での昼食休憩後お土産を買いました。そして帰りの電車に乗りました。家内の妹家族とは上野駅で別れ、私と家内は八王子の我家に帰りました。充実した水戸偕楽園でした。

千波湖の水戸黄門巨大像 小雨の千波湖を散策 駅ビルでお昼休憩

義烈館を出ると、外でみんな待っていてくれました。皆がそろうと偕楽園に行くことにしました。偕楽園の東口を入ると、右方向に梅林が広がっていました。2月初めのため一部の梅しか花が咲いていませんでした。しかし、すべての梅が咲き始める頃、偕楽園は右往左往するほどの混雑だそうです。2月に来た方が、のんびりと園内を散策できるとのこと。

まばらな人の中を、東口から偕楽園に入園

園内に入ると、偕楽園の一番の見ものである梅林を歩きました。まだ少ししか梅は咲いていませんでした。散策する人もまばらで、あっちこっちを談笑しながら歩きました。梅は花が散ると芽がまっすぐ1m位伸びます。偕楽園の梅はすべて剪定して芽を取り除くようです。そのためは盆栽のように幹や枝が曲がりくねっていました。

梅林の小道をのんびり散策 咲いていた紅梅 梅が題材のマンホール

梅林を散策していると御成門に着きました。門の傍らでしばし休憩後、梅林をぬって表門に行きました。偕楽園は元々はこの表門から入るのだそうです。表門に行くと屋根が新しく葺かれていました。その表門から一の木戸を入ると竹林が見えてきました。なお、一の木戸は珍しい板屋根でした。小さな新しい板が何段にも打ち付けてありました。木戸の横から屋根を見上げると、板屋根の構造が良く分かります。もしかして、その昔は檜皮葺(ヒノキの皮)が葺かれていたのではないかと思います。

茅葺きが新しい表門 板屋根が新しい一の木戸

一の木戸を通り小道を下ると竹林がありました。手入れがされているのでしょう、竹林地面には折れた枝や竹がまったくありませんでした。我家の竹林はほとんど手入れしていないので、歩くのが困難なほど枯れた竹が通せんぼしています。梅林は心がなんだかわくわくしますが、竹林は心が落ち着くような気がします。ヨーロッパには竹林がないと聞きます。ヨーロッパから来た方々も竹林を見て心が落ち着くのでしょうか。それとも日本人だけなのでしょうか。

寒くも心地よい風が吹き抜ける竹林

竹林を通り抜けた後、下り坂の小道を選びました。竹林から外れてしばらくすると、場所に似合わない大きな白い石(吐玉泉)がありました。石灰岩のようです。石の中央から水が湧き出て、石のへりからしたたり落ちていました。流れ落ちる水を触ると不思議なことに温かいのです。今は寒い冬ですので、寒風にさらされた手は冷たくなっています。地下水は意外と温かいため、冷たい手で触ると温かいと感じたのでしょう。

石灰岩と流れる水 巨大な古木が目の前に 中門を通って見晴広場に

吐玉泉から南側を見ると、百年は経っているであろう巨大な古木がありました。太郎杉でしょうか。かつてはこの杉と同じ位の巨木が近くに立っていたそうですが、台風で倒れてしまったそうです。林の中の軽い登り道をしばらく歩くと中門がありました。

散策した、常盤神社や偕楽園など

偕楽園に着いて回りを見渡すと、神社があることに気が付きました。時間も十分あるので、この常盤神社をお詣りしてから偕楽園に行くことにしました。この神社、奥宮が無く建物の様式が比較新しいので最近建てられてのかな?と思っていたら、その通りで、明治になってから徳川光圀と徳川斉昭を祭神として仰ぐ神社として建てられたとのこと。戦時中に焼けて再興したことも新しい理由のようです。

道端の大日本史記念碑 常盤神社の鳥居 常盤稲荷の巨木にタッチ

常盤神社の広い境内に入ると、右奥に常盤稲荷神社がありました。常盤神社と常盤稲荷神社の関係は何なのでしょう。常盤稲荷神社入口に巨木があり、その幹に縄が張ってありました。巨木が大好きな家内が、さっそくその巨木の幹にタッチしていました。境内を散策していると義烈館に気が付きました。こんな館が偕楽園隣にあることを初めて知りました。来なければ気が付かないところでした。

常盤神社境内横の義烈館

さっそく義烈館に入って見学しました。私以外は歴史に興味がないのか、館外でトイレ休憩することになりました。中に入ると、順路は反時計回りでした。最初は水戸藩の成り立ちからの説明がありました。私は戦国時代の関東の歴史も多少知っているのですが、かつて水戸周辺は佐竹氏の領国でした。佐竹氏は小田原の北条氏などと戦っていました。その佐竹氏の城跡を水戸藩が利用したのです。

水戸藩の成り立ち 絶えた水戸の焼き物 250年かけた大日本史

その佐竹氏ですが、室町時代頃から水戸で勢力を張っていたのですが、江戸時代初めに水戸から今の秋田県(久保田藩)に移封させられました。極寒でしかも領地も減りました。つまり水戸を徳川に奪われたのです。その恨みなのでしょう、戊辰戦争時秋田以外の東北列藩は東北列藩同盟でまとまりましたが、秋田県だけは新政府軍側についたのです。そのため、東北列藩同盟側から侵攻されました。幕末期に倒幕になるのは、長州の毛利氏とよく似ています。戦国の恨みが時を超えたのです。

義烈館内の展示の数々

この義烈館に、明国から日本に亡命した朱舜水が掲示されていました。朱舜水の話は聞いたことがあるのですが、徳川光圀が保護していたことを初めて知りました。豊臣時代、日本は朝鮮半島で明と戦いました。その戦いの結果、日本が破れると共に明の力も弱まりました。結果として清が勃興して明が滅びる原因の一つになりました。その頃、朱舜水は母国である明を去って日本に亡命しました。かつて日本の敵だった明の復活を夢見た朱舜水ですが、彼の亡命を日本が受け入れたのが歴史の面白い所です。

最後の将軍徳川慶喜 明から亡命の朱舜水 東北のかなめ水戸藩

朱舜水が日本に亡命した頃、日本人を母に持つ鄭成功が、台湾を拠点に明の復興のため戦った話は超有名です。結局のところ明の再興はなりませんでしたが、日本の歌舞伎「国姓爺合戦」として今に残っています。異民族の清に滅ぼされた漢民族王朝の明。その明を再興しようとした鄭成功は中国の英雄の一人だそうです。

水戸藩が作った巨大な太鼓と銅製大砲

般若寺火祭り後、朝鮮通信使についての講座がある上関町総合文化センターに急ぎました。着いた時、すでに講座は始まっていました。空いている席にそっと座りました。講座の途中で雨森芳洲の話が出た時には嬉しくなりました。本を読んだことがあるのですが、朝鮮通信使と雨森芳洲の外交交渉の苦労話が印象に残っています。

上関町総合文化センターの朝鮮通信使資料展示会場

朝鮮通信使が始まる前、豊臣秀吉の朝鮮侵攻がありました。元々朝鮮通信使が始まった理由は、豊臣秀吉の朝鮮侵攻の戦後処理のようです。朝鮮半島から連れてこられた人々を見つけて連れ帰る事業だったとか。その後続いた朝鮮通信使、雨森芳洲は朝鮮の日本に対する不信感をどう払拭するかなど苦労したようです。

朝鮮通信使装束のパネル

朝鮮の歴史観には中国を中心とした中華思想が色濃くありました。実際、当時の朝鮮は清の冊封体制に組み込まれていました。一方、中華秩序の外にいた日本は中華思想がありません。朝鮮と日本のこのような歴史観の違いからくる軋轢は今も色濃く残っていると思います。そんな中、雨森芳洲の外交と交流の考え方は今でも通用するのではないかと思います。また良好な人間関係の築き方も示唆していると思います。

朝鮮通信使パネル群1 朝鮮通信使パネル群2 朝鮮通信使講座

去年行こうと思って果たせなかった平生町般若寺の火祭りにA君と行ってきました。田布施町にある真言宗のお寺でも、かつては火祭りが行われてきたようです。真言宗のお寺が絶えた田布施町は今火祭りはありません。田布施町の近隣では、今回来た平生町の般若寺しか火祭りは見ることができないようです。駐車場はとても混むようでしたので、平生町からの往復バスで来ました。

とても賑やかな平生町般若寺火祭り会場

2日前に直接般若寺に詣でて、一願のぼり旗とねがい火をしておきました。一願のぼり旗は一つの願いをのぼり旗に込めて一年間立てておくとのこと。そして、ねがい火はそれぞれの願いを火として奉納するとのこと。私は11月の東京の大雪以来足を痛めています。そのため「両足丈夫」と祈願しました。早く足が直って欲しいものです。なお、これらの願いをした方は抽選することができます。私は、木箱入りのお酒「獺祭」が当たりました。ただ、お酒が飲めないためEmさんにさしあげることにしました。

案内書兼抽選所 般若寺本堂を詣でる 竹筒に入れ温めるお酒

最初の催しである音楽の奉納を見学に行きました。閻魔様のお堂前で、般若寺ご住職祈願,ドラム,太鼓のコラボ奉納です。そして、マウンテンマウスの音楽などです。けたたましいドラムと太鼓などの音が般若寺の境内に響きました。たくさんの方々が熱心に聴いていました。

般若寺ご住職祈願,ドラム,太鼓のコラボ奉納

しばらくすると、いよいよ火祭りの開始です。ほら貝の音と共に、修験者の方々が火祭り会場に入場されました。そして、いろいろな儀式がとり行われました。刀を振りかざす儀式や弓を矢を射る儀式などです。矢が射られると、その矢が見学者の上に落ちました。その矢を手に入れた方が深々とお礼をしていたのが印象的でした。そして、儀式の最後に点火されました。

修験者の方々の入場 般若寺ご住職祈願 点火後煙が立ち上がる

煙がたくさん出るように杉の葉が使われていました。杉の葉が積まれた中に火を入れると、だんだんと煙が湧き出してきました。煙が地上を這うと、一時的に煙で周りが見えなくなります。その煙は次々と、大空に向かって龍のように登っていきました。

煙が少なくなり炎が上に向かって立ち上がる

この火祭りを見学していると、何人かの同級生や知人を見かけました。その同級生と談笑しました。談笑していると火が収まってだんだん灰になりました。すると、修験者の方々は灰の上や残り火の上を歩き始めました。私は上関に行かなければならず、会場を去りました。来年はもっと時間をかけて見学しようと思います。

残り火や灰の上を火渡りをする修験者の方々

袋田の滝に行った次の日、三大庭園の一つである水戸偕楽園へ行きました。確か、偕楽園以外の庭園は後楽園、兼六園だったような。私,家内,息子以外は水戸が初めてです。最初水戸駅前にある水戸黄門の銅像を見た後、偕楽園に行くことにしました。寒い日でしたが、皆でわいわい言いながら賑やかに水戸駅を出発しました。

水戸駅前の水戸黄門の銅像、どっちが助さん角さん?

水戸駅を出発すると最初に千波湖に行きました。途中息子のアパート前を通りました。息子は会社の上司とゴルフに行くとのことで、今回は我々と別行動となりました。線路を跨ぐ陸橋を通ると、目の前に広々とした千波湖が見えてきました。とても天気が良いので、急ぎ足で歩くと体がポカポカします。

快晴の中を水戸駅を出発 陸橋を渡ると千波湖 千波湖の北側道

千波湖に着くと、湖北側の道をひたすら偕楽園に向かって歩きました。早朝のためか、誰も歩いていませんでした。わずかにランニングしているグループがありました。そのうち千波湖の西端に着きました。

陸橋の北側台地に広がる偕楽園 紅梅でしょうか、ピンク色満開

そして、偕楽園に向かう陸橋を渡りました。下を見ると駅舎がないホームがありました。臨時に停車するホームではないでしょうか。偕楽園で梅まつりがある頃にこの駅が使われるのでしょう。

偕楽園に向かうなだらかな斜面道、仲良し姉妹と旦那方

陸橋を歩き終わると、なだらかな斜面道を登りました。とてもなだらかなため、おそらく車椅子が通ることができる坂ではないかと思います。風は冷たいものの日が当たってポカポカです。午後から天気が崩れるとのことですが、この様子では天気はもちそうでした。のんびり楽しく歩くことに徹しました。

水戸駅から偕楽園まで歩いたコース

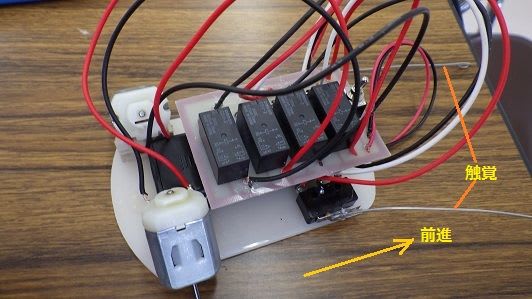

3回目の電子工作です。今回が最後ですので、電子工作を完成させなければなりません。基板、スイッチ3個、リレー4個、モーター2個、電池ボックスを使ってロボットカーを完成させます。ほとんどの子が、前回までにこれらの部品を基板に取り付け終わりました。次に電池を入れて各部品が正常に動作するか確認をします。一番大事なポイントは、リレーのスイッチが入るとモーターが逆転するかどうかです。

工作する前に注意事項 高校生に電子工作を教わる 最後の半田付け

各部品が正常に動作することを確認すると、次の工程に入ります。次は隣の部屋に移ってロボットカーとして動くように組み立てをします。最初先生に組み立て方を教わると、車のシャーシとして加工されたプラスチックの板、モーターを固定する木片、モーターに取り付けるタイヤ、基板をシャーシに取り付けるクッション、スイッチに取り付ける針金を受け取ります。

指導員に見守られながら、丁寧に半田付け

そして、各部品をホットボンドで取り付けます。私が子供の頃にはなかった接着方法です。一番のメリットは、冷えればすぐに固まり接着することです。通常の接着剤のように数時間も待つ必要はありません。ただ、使うにはその特徴を知っておく必要があります。一番のポイントは、熱くなったホットボンドをすばやく塗って押さえることです。のろのろしていると、接着する前に硬化してしまいます。

各部品の取り付け方を先生に教わる

ところで、電子工作は3回です。そのため、休んだ子供達はどうしても遅れてしまいます。そんな子供達には高校生、指導員、そして先生方が付きっ切りで教えたり手伝いました。また、つごうで工作の途中で帰らなければならない子供は、後日郷土館に来てもらうことにしました。郷土館には、ベンチ,半田,ホットボンドなど工作に必要な工具があります。郷土館でじっくり工作を続けることができます。

ホットボンドをすばやく塗る 各部品を次々に接着

今回子供達が工作したロボットカーは、針金で作った触覚に何かが降れるとモーターが逆転して向きを変えることです。自動で向きを変えることができる車なのです。電子工作らしい車です。完成した子供は自由に廊下で車を走らせました。数人は競争しました。低学年生には少しばかり難しかったかも知れません。しかし、難しい物にチャレンジすることは大切なことだと思います。そして、出来上がった喜びは一生ものだと思います。

完成した電子工作(ロボットカー)、ちゃんと動くかな

私が一番嬉しかったことは、誰一人として根をあげたり、放り出したりする子がいなかったことです。みんな、夢中になっていたように思います。一方、子供達に付いて指導した高校生にとっても勉強になったのではないかと思います。工作が終わると、最後に子供達全員で先生方や高校生達に向かって大きな声で感謝の挨拶をしました。指導していただいた方々、ありがとうございました。

組み立てに苦労する子供達 もう少しで完成! 最後は綺麗にお掃除