暑い中、タマネギ畑を耕耘して秋冬野菜の種まき準備をしました。去年9月に種をまいて育苗し、11月に苗を植えつけて育てたタマネギは先月すでに収穫しました。そして、納屋の暗い部屋で乾燥保存中です。今年は、吊るすほどたくさんのタマネギを作らなかったため筵の上に並べて干しています。

そのタマネギを収穫した畑、収穫後そのまま放っていたため雑草が生え放題でした。その草を刈ることから始めました。

筵の上で干しているタマネギ タマネギ畑の黒マルチを剥がす

草を刈り取ると黒マルチを剥がしました。雑草が絡み付いていたので、あちこちが破れてしまいました。このため、この黒マルチは再利用できそうもありません。残念ながら捨てることにしました。黒マルチを剥がし終わると、耕耘機で耕しました。何度も往復しながら耕すと綺麗な畑になりました。香港から帰国する15日頃、ここに白菜の種でもまこうかと思っています。それにしても暑い日が続いています。

何度も往復しながら耕耘した元タマネギ畑、秋冬は白菜畑に

今回は、麻郷嵯峨音頭の古いVHSテープをDVDに変換する作業をしました。このVHSテープは、嵯峨音頭の振付けを指導しているKさんのものです。このVHSテープに録画されている方の踊りがとても良いので、DVDにして皆が見れるようにならないかとの、Kさんからの相談が作業のきっかけです。なお郷土館には、田布施町民の共有財産として同じVHSテープが永久保存されています。

最初、VHS/HDD/DVD装置でVHSデータを抽出しました。そして、パソコンでDVD化しました。簡単なタイトルを付けておきました。

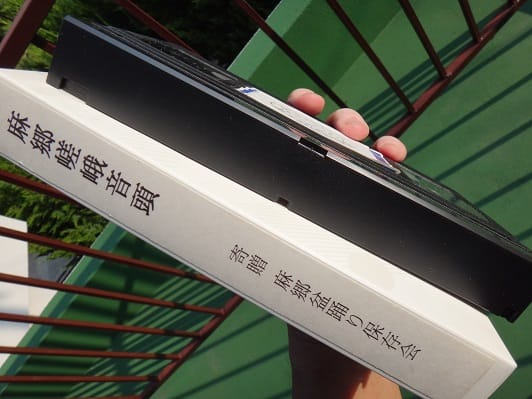

田布施町郷土館に寄贈され、永久保存されている麻郷嵯峨音頭VHSテープ

ところでこのDVD化した麻郷嵯峨音頭をあらためて鑑賞すると、踊っている方の手のひらや指の動きがとても細やかのように思います。いわゆる女性の踊りなのでしょうか。歌っている方は、若い頃のKさんでしょうか?

麻郷嵯峨音頭はかつて、麻郷の青年団で踊っていたそうです。青年団が解散した後、麻郷盆踊り保存会の方々が継承しておられたようです。そして3年前、今度は麻郷ふるさとの会が麻郷嵯峨音頭を継承しています。

作成したDVDは、Kさんを含めて麻郷ふるさとの会に方々に見ていただいて、教則として使えるかどうかなど判断していただければと思います。

郷土館に寄贈の麻郷嵯峨音頭VHSテープ DVDに入れた麻郷嵯峨音頭

H18.2.26寄贈 11170号

このところ毎日のように猛暑が続いています。早朝雨が降ったため涼しかったものの、10時頃にはすっかり晴れて元の猛暑に戻りました。午前中は母親を病院に連れて行ったり、買い物を中心に動き回りました。また、畑に水をまいたりしました。

雑草に覆われたサツマイモ畑 雑草を半分位刈り取り

涼しくなった夕方、サツマイモ畑に行きました。5月初めにサツマイモの苗を植え付けた畑は1度草刈りしたのですが、梅雨の間に再び雑草に覆われていました。ツル直しをしながら、かつサツマイモの葉や茎を傷めないように注意深く草刈りをしました。

サツマイモ畑の除草が完了後、ツルを綺麗に並べる

サツマイモ畑の除草が終わると、今度は舗装道に沿う斜面を綺麗に除草しました。この畑は、通りに面しているためとても目立ちます。それだけ、草が生えないように綺麗にしておく必要があります。夏は雑草の勢いが良いため、8月下旬には再度草刈りする必要がありそうです。涼しくなる夕方近くに農作業するのですが、汗だくです。

除草前、舗装道脇の斜面 綺麗に除草して、気分良し!

相変わらずの猛暑が続いています。今回は、一昨日脱穀した小麦とオート麦の麦ワラを細断機(カッター)で細断する作業をしました。毎年この頃は麦ワラの細断作業をしていますが、この細断した麦ワラは役立ちます。一部夏野菜などの敷きワラとして使います。使い終わった麦ワラは雨風に当たって腐っていますので、最後に畑の土の中にうない込みます。

石油発動と細断機(カッター) 最初、石油発動機を始動

麦ワラを細断する前に脱穀機を納屋に仕舞いました。そして、代わりに裁断機(カッター)を畑に持ち込みました。そして、発動機と細断機を平ベルトで結びます。次に発動機を始動して細断機の回転刃を動かします。それから、麦ワラを次々に細断していきます。暑い中の作業ですので汗が大量に出ますが、熱射病にならないように事前に補水しておきました。

細断機(カッター)から次々に排出される細断された麦ワラ

細断された麦ワラは山のように積み上ります。一部は敷きワラとして取っておき、残りのほとんどは畑にまきました。そして、トラクターで麦ワラを畑にうない込みました。この畑には、8月中旬に小豆と大豆を種をまく予定です。高塔ふれあい祭りで、小豆は水羊羹に、大豆は枝豆にして出せればと思っています。

次々に麦ワラを細断 細断した麦ワラを畑に散布してうない込む

今年は小玉スイカとマクワウリの苗作りが大幅に遅れてしまいました。種をまいて発芽してもすぐに芽が食べられてしまうのです。害虫なのか病気なのか、それとも猫のリンちゃんがかじるのか分かりません。二度種をまき直して、かつ育苗する場所を変えると、芽が食べられることなく苗が育ちました。去年に比べて植え付けが一ヶ月位遅れてしまったので、ちゃんと実ができるか心配です。

植え付けできる程度に育った苗 小さなマクワウリの苗

種袋に書かれている収穫時期を見ると、今苗を植えつけるとマクワウリは9月上旬には実ができそうです。しかし、小玉スイカはダメかもしれません。小さな苗なのに、もう花が咲きそうなつぼみが付いています。このまま花が咲いても苗が小さいので実らないと思います。

しかしお盆頃までにぐっと成長してくれれば、9月上旬にはスイカもマクワウリも食べられるのではないかとひそかに期待しています。時期遅れのスイカやマクワウリでもよいので、実ってさえくれればと思っています。

小さなつぼみが付いた小玉スイカの苗

長い梅雨が明けて、ようやく真夏日が続くようになりました。刈り取り後なかなか脱穀できなかった小麦とオート麦を脱穀できる日がやってきました。去年と比べて2週間近く遅れた脱穀でした。天日干ししていた期間が長かったため、せっかく収穫した小麦やオート麦はスズメや鳩に食べられ放題でした。台風が来た時、小麦やオート麦を覆っていたシートが風で剥がされていました。このため、いっそうスズメや鳩に食べられました。今年の収穫は散々でした。

シートを外した天日干し麦 脱穀しやすいように小麦を移動

まずは、脱穀する農機具を麦畑に運びこまなければなりません。最初に脱穀機、続いて発動機を運び込みました。これらの農機具は、私が東京に住んでいる時に近所の農家からもらって来たものばかりの機械です。昭和30年代のとても古い農機具です。

最初、発動機に冷却用の水を入れます。そして、軽油を注ぎ込んでエンジンをかけました。続いて脱穀機と発動機のプーリーを平ベルトで繋ぎました。脱穀機のドラムが回転を始めると、脱穀の開始です。先月刈り取りした小麦は、スズメや鳩に食われてだいぶ穂が軽くなっていました。このため、脱穀する前の段階で今年の収穫量が少ないことが分かりました。

発動機と脱穀機を平ベルトでつなぎ、脱穀の開始

小麦の脱穀が終わると、次にオート麦(オートミール)の脱穀を始めました。刈り取り前にスズメや鳩に食害されたため、天日干しした穂はスカスカでした。実際に、脱穀すると茶碗5杯位の収穫量でした。この量はこの秋の種まき用として使う量です。今年はオートミールは食べられません。やれやれ!

天日干ししたオート麦 この秋の種まき用のオート麦

それにしても脱穀した後の小麦やオート麦の量が少なすぎます。おかしいなと思って脱穀機を調べました。すると、脱穀機の底に直径2cm位の穴が開いているではありませんか。この穴からボロボロと麦がこぼれていたのです。いったん地面に落ちた小麦は、砂や泥が混じっているため食べることができません。あーがっくり!

底に穴が空いていた脱穀機 左小麦、右オートミール

収穫した麦を我家に持って帰ると、すぐに天日干ししました。日光に当てて麦をさらに乾燥したり、麦に潜んだ害虫やばい菌を退治します。日光に当てた後、脱酸素剤を入れた袋で保存します。なお脱酸素剤として、私は安価なホッカイロを使用しています。

今年の小麦は極端に少ない3kg程度。去年60kgの1/20です。1kgはこの秋の種まき用に残すことにしました。残り2kgは製粉して食べます。今年はとても貴重な小麦となりました。オートミールは全量、この秋の種まき用として残します。

天日干し中の小麦、乾燥後に地粉にすると可食

8月の始めの夏祭り(盆踊り)が近づいてきました。今週は二度の盆踊りの練習をします。今回から、太鼓,口説きに加えて踊りの稽古を始めました。私は8月初め、香港に行っているので本番の盆踊りには参加できません。このため、もっぱら見守りしたり写真を撮影しました。

練習前に参加者の点呼 輪になって踊れるように太鼓は真ん中に

今回から踊りの練習が始まるため、踊りの輪の中に太鼓あるように、部屋の真ん中に太鼓を置きました。最初、嵯峨音頭を練習しました。太鼓や口説きはこれまで何度も練習しました。このため、今回はもっぱら踊りの練習です。太鼓を中心に、輪になっての練習です。

一年ぶりの踊りです。思い出せたでしょうか

踊りの講師はkさんです。盆踊りに何十年も関わってきたとのことで、踊りをよく知っておられます。kさんの指導の元に、身ぶり手ぶり足ふりを練習しました。嵯峨音頭は特に、足ふりが他の盆踊りとやや異なる特徴があるように思います。

kさんによる踊りの指導 踊りの合間に少し休憩

前半は嵯峨音頭を練習をして、後半は田布施音頭を練習です。田布施音頭は最近できた盆踊りです。嵯峨音頭は室町時代から引き継がれた踊りです。昔からの伝統的な嵯峨音頭と現代的な田布施音頭、両者を踊るとテンポや踊りの違いを楽しむことができると思います。今後も練習が続きます。そして9日が本番です。

最後、田布施音頭の太鼓,口説き,踊りを合わせる

私の母親の生まれ故郷である柳井市伊保庄の山近に行ってみました。私が小学生の頃、東京に住む叔母と一緒に来たのが最後でした。それ以前に幼児の頃に何度も来たはずなのですが、写真に残っているだけで記憶にほとんどありません。そもそも山近の一家は、母親を除いて全員ブラジルに移住してお墓だけが残されました。そのため、小学生以降行くことはありませんでした。

山近の上の方にある沼 最下画像C地点:山近,原,平生大野の分岐点

母親がよく話す、愛宕社(あたごさー)に行って見ました。私も一度は来たことがあるはずなのですが、あまり記憶がありません。お社を探してみましたが、まるで道が分かりません。道の一部は決壊していました。地元原の方に2度聞いて、蚊に襲われながらもようやく探し当てました。境内はイノシシのせいで穴だらけでした。文殊様(もんじゅさま)が近くにあるようですが、どこにあるのか思い出せませんでした。あまりにも寂しげな愛宕社でした。

この愛宕社、今でも1月4日にお祭りをしているとのこと。この愛宕社のお祭り、昔は露天が並んで賑やかだったそうです。ある年、境内の上に紐が張られ、軽業師が渡ったことがあるそうです。また、日の神様とも言われ、日照りの年には雨乞いの儀式が行われたそうです。なお、お祭りは、山近と原地区で交互に担当しているそうです。太夫さんは、賀茂神社の2人のうち、今は藤井さんか務めているとのこと。お祭りの1月4日以外は地元の人もめったに入らないようで、このように荒れているのではないかと思います。

ところで今、お年寄りが愛宕社まで登れず困っているとのこと。また、この8月23日に古老の集まりがあるそうです。聞いた話では、今の愛宕社はかつてはもっと山の上にあったそうです。

境内はイノシシに掘られて穴だらけ、左が愛宕社,右は氏子会館

私が高校生の頃の航空写真を見ると、当時はなんとか平生の大野から伊保庄への県道は歩くことができたようです。しかし、この40年近くの間のモータリゼーション発達のため峠を歩く人が激減しました。今は、峠を越えないで車で柳井経由で伊保庄に行きます。

かつての峠道はジャングルです。平生側の道は絶えましたが、伊保庄側の道はかうじて残っているようにみえます。この冬に再度チャレンジして山頂まで歩いてみようと思います。地図上では、山頂の室津半島スカイラインまでたかだか600mの距離ですので。

愛宕社の鳥居、明治2年設置 鳥居横のたくさんのお地蔵様

下の画像は、今回調査した伊保庄の山近と原地区です。黄色の線は今回実際に通った道です。橙の道は歩けなかった道で、あそらくこのように続いていると思われます。

A地点は母親の実家がかつてあった場所。B地点は平生の大野から山道を下ってきた時、原と山近に分かれる地点。C地点は原,山近,そして大野を結ぶ県道です。

今回調査した伊保庄の山近地区と原地区

昼食休憩が終わると、神護寺の大岩くぐりをして大銀杏を見ました。大岩周辺は最近草を刈っていないため、ひざ位までの草が生い茂っていました。その草をかき分けるようにして大岩に行きました。そして、岩の洞穴を潜って、その上にある磨崖仏を拝んで、そして大銀杏の前に出ました。

大岩の洞穴をくぐる 磨崖仏を見た後、大銀杏前に

大銀杏は根元がとても太く、三人でようやく抱えることができるほどです。せっかくですのでハグしてみました。何かいいことがあるでしょうか。大銀杏の上の方を見ると、まだ青い銀杏がたくさん実っていました。足元を見ると数粒の銀杏が落ちていました。秋には大量の銀杏が収穫できるのではないかと思います。

三人でようやく抱えることができるほど幹が太い大銀杏

大銀杏をハグした後、神護寺前の田んぼ脇の道を降りました。この道から、田布施や平生の街並みがよく見渡すことができます。広大な景色と田んぼの稲に囲まれ、涼しい風も吹いてしばらく立ち止まりました。「石城山神護寺」の石柱に戻ると、のんびりと木漏れ日ロードを歩きました。しばらくすると日向平地区の山口の棚田20選に到着しました。

田布施や平生の町並みを遠望 日向平地区の棚田から上に登る

日向平地区の山口県棚田20選の掲示板を見た後、さらに上の棚田を目指しました。ここからは日陰が全くないため、汗だくの登り道でした。一部の方は途中で休憩し、残りの方はさらに上を目指しました。棚田の上の方に出ると、田布施川流域や平生の街などが眺望できます。石城山,赤子山,呉麓山,千坊山,多賀神社の山,さらに光市の虎ヶ岳などがよく見えました。大昔、平生が海だった頃に島だった、野島や玖珂島の緑が平生街内にポツンと見えました。

日向平地区の山口県棚田20選の上方からの眺望

棚田で思い出しましたが、ある棚田を耕している古老に聞いたことがあります。その古老のおっしゃることには「自分の棚田の草を刈り取っても何の日銭も入らない。しかし、シルバーで他人の棚田を3日分草刈りすると一ヶ月の食糧が買える。」そして、「田んぼを耕すことは、趣味か道楽、あるいは自分の代で田んぼを絶やしたくないとの思いだけでやっているようなもの。」だとも言われました。さらに、「息子たちは都会に家を建ててもう故郷には帰らない。もう2~30年経つと、あちこちの田んぼはさらに廃田になるだろう。」との事でした。残念なことですが、現実はそうならざるを得ないのでしょう。

日向平棚田のさらに上を目指す 棚田の途中で休憩し、水分補給

なお、日向平地区の方は棚田をまだ耕しているそうです。しかし、陰平地区の方は棚田を耕している方はもういないか少ないそうです。日向平の隣にかつては棚田だったと思われる斜面があります。その斜面はクズが覆っており、よく見るとわずかに段々になっています。かつてはこの棚田も見事だったのではないかと思います。

以前、棚田近くで休んでいる古老にお話をうかがったことがあります。日向平地区の方々は住まいが棚田に近いので耕すことができたそうです。陰平地区の方々は棚田からだいぶ下の方に住んでいるため、棚田に来るのが難儀だったそうです。棚田近くに住居があるかが、棚田維持のポイントの一つかも知れません。農機具を担いで斜面を往復することは、確かに大変なことです。

いつ見ても見事な、日向平の棚田

日向平の棚田を回り込むようにして道を歩きました。そして、しばらく歩くと長谷,陰平,中村の分かれ道に出ました。長谷方面へ進みました。長谷からは急な下り坂を、川沿いに大野方面に向かって降りていきました。お地蔵様を拝んで少し歩くと、下り坂は終わりです。常春寺の楼門を見学後、日射の照り返しが強い舗装道路を一路、JAみなみ周防平生支所に向かって歩きました。

長谷の川沿いの道を下る 途中、お地蔵様を拝む

今回のウォーキングはほとんどが平らな道でした。歩いた総距離は、GPS機器上で13.0Kmでした。家に帰ると、疲れのためかぐっすりと寝ることができました。今回参加された方々、暑い中お疲れ様でした。

神護寺から、JAみなみ周防平生支所まで歩いたルート

==========健康ウォーキングクラブ==========

日曜日、久しぶりに平生町をウォーキングしました。毎年、真夏のウォーキングをどこにするか迷います。去年は石城山をウォーキングしました。今年は、石城山に明治4年頃まであった神護寺の移転先である平生町神護寺付近をウォーキングすることにしました。集合はJAひらお支所です。全員が集合すると、車で平生スポーツレクリエーション公園まで行きました。この平生スポーツレクリエーション公園からウォーキングをスタートしました。下見時は曇りでしたが、今回は真夏日でした。

曽根の板碑を見た後、馬島方面を眺望 曽根の畑で、花作りお爺さんとお話

最初、曽根の板碑を見学しました。室町時代の墓碑のようで梵字が刻んであります。その頃からここは墓地として使われているようで、曽根の畑(はた)には当時から人が住んでいたことが分かります。板碑を見学すると、道をどんどん進みました。すると、畑の近くで綺麗な花をたくさん作っているお爺さんに出会いました。奥様の花作りを継いでいるとのこと。この真夏日の中、道脇に咲いたサルビアなどたくさんの花を見せていただきました。ありがとうございました。

曽根の平原から、麻郷や平生湾方面の眺望を楽しむ

曽根の平原(ひらばら)を過ぎると、道を少しばかり下って木村(こむら)のお地蔵様を訪ねました。このお地蔵様は昔、乳が出ない女性がお参りしたそうです。昔、子供を産んでも乳が出ない母親は苦労したと思います。今は粉ミルクがありますが、昔は乳が出ないと子供は餓死するしかありません。

一方で、昔は子供の死亡率が高かったので、子供を亡くした母親も少なくなかったと思います。乳が出なくて困った母親、子供を亡くして乳が出て困った母親。そうした母親達をこのお地蔵様が取りもったかも知れません。私が子供の頃、乳母に育てられた話をよく聞きました。

木村(こむら)のお地蔵様 古老からお地蔵様のお話を聞く

このお地蔵様のお祭りは、つい3年前の2011年まで行われていました。私は2012年、このお祭りを見たくてこのお地蔵様に来たことがあります。しかし、去年で終わりになったことを聞いてがっかりしたことがあります。お祭りが消える原因のトップは、やはり人口減です。最後のお祭りの時、お祭りを仕切る家が2軒だけだったそうです。村々から、伝統あるお祭りが消えるのは寂しいことです。

木村のお地蔵様、お祭り最盛期には向こうに続く道にたくさんの露店が出たとか

なお、お地蔵様は立派なお社に安置されています。お地蔵様を見ることができるか覗いてみました。しかし、扉が閉められていたため見ることはかないませんでした。ご開帳の時にぜひ拝ませていただきたいと思っています。

木村のお地蔵様を出ると、元来た道に引き返しました。そして、神護寺に向けてひたすら歩きました。木漏れ日程度の日差ししか差し込まないので暑くはないのですが、風がなかなか吹かないため汗がじんわりと滲みます。

竹林のような道をどんどん進む 神護寺手前の田んぼ坂を登る

しばらく歩いていると、「石城山神護寺」と刻まれた石柱が見えてきました。その石柱から上り坂を進みました。少し歩くと、ほどよく畔が草刈りされた田んぼが見えてきました。さらに進むと、こんもりとした木々に囲まれた神護寺に到着です。境内前で一休みして、梵鐘前に行きました。梵鐘前は適度な日陰で、時たま涼しい風が吹き抜けます。ここで昼食休憩を取りました。北の方角に、かつて神護寺があった石城山がよく見えました。

強い日差しの中、神護寺に到着 梵鐘前の日陰で昼食休憩

ところで、神護寺に着いた時、参道脇の溝に幼タヌキの死骸がありました。お詣りに来た方がびっくりすると思うので、お寺に方にお知らせしておきました。食べ物が無かったのか、病気にかかったようです。野生は生存競争が厳しいので、生き残るのは並大抵ではないと思います。その点、人間は伝染病や戦争さえ無ければ比較的穏やかに一生を過ごすことができます。人に生まれることはありがたいことです。

昼食休憩後、境内前でウォーキング参加者勢ぞろい

下の画像は、今回ウォーキングした平生町曽根の畑,平原などのルートです。ほぼ高度約120mで、木漏れ日程度の日陰が続く快適なウォーキング道でした。風が吹いていればより快適でしたが。ウォーキング中、棚田方面に向かうバイクに1台出会いましたが、車には一度も出会いませんでした。

今回歩いた、平生町スポーツレクリエーション公園からのルート

==========健康ウォーキングクラブ==========

我家は、このところ夏野菜をほぼ毎日収穫できるようになりました。このため、野菜を買うことがほぼ無くなりました。今回は、ピーマン,ナス,トマト,キュウリの収穫です。これらは、苗を6月上旬に植え付けた野菜です。植え付けがいつもより遅かったので、収穫も遅めになりました。パプリカに似たピーマンは、がっしりしています。小さいうちでも食べることができますが、少し我慢して収穫を遅らせるとパプリカに似た大きさと固めのピーマンが収穫できます。

がっしりとしたピーマン 少しばかり虫がついたナス

なお、ナスは農薬をいっさい使っていないので、カメムシ類にだいぶやられています。実もあちこちが虫食い状態です。ですが、その場所を包丁で削って料理しています。トマトは毎年梅雨時に実が割れて困っていました。そのため、実が割れにくいミニトマトの苗を植えつけました。その結果、一粒も実が割れないので良かったです。ただ、皮が硬めです。

ところで、今年は地這いキュウリを植えてみました。あまり良い形のキュウリが収穫できません。ですが、耐病性があるのか丈夫なのか、葉が白くなるウドンコ病に全くなりません。食味は普通のキュウリと変わりません。

梅雨でも実が割れないミニトマト 実の形が良くない地這いキュウリ

これらの野菜を収穫したついでに、桃園に行ってみました。すると、ほとんどの実に虫が入っていました。特にアリが実に小さな穴を開けてたくさん入り込んでいました。実を収穫すると、驚いたのかたくさんのアリが小さな穴から出てきました。アリなどの虫が食べた箇所を包丁で取り除いて食べようと思います。

今回収穫した、桃,ピーマン,ナス,キュウリ,ミニトマト

八王子の我家では甘柿を毎年のように収穫していました。しかし、山口県の我家には甘柿の木が無かったため、一昨年苗を植え付けました。さすがに去年は、植えたばかりで木が小さかったため実が一つも成りませんでした。ところが、今年は実が数個成っていました。柿は、成った実が全部成熟しないでいくつかは落果してしまいます。

一昨年苗を植え付け、今年ようやく実が成った甘柿

どうせ何個か落果するのならばと、一枝に一個の実が残るように実を摘果してみました。柿は一年ごとに実が成ったり成らなかったする隔年性があります。この隔年性を無くし、毎年実を付けるためにも摘果が良いようです。少しもったいないのですが、半分ほどの実を摘果しました。数が少なくても大きな実の方が食べがいがあります。

一枝に一個の実が残るように摘果した柿

この古いSONY製トランジスタラジオ TR-63の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/6) 修理(2/6) 修理(3/6) 修理(4/6)

修理(5/6) 修理(6/6)

使用されている電子部品を調査したので、今度はラジオ内の基板を調査することにしました。そのため、表,基板,そして裏蓋の三枚開きにしました。基板を裏返して見ると、昭和30年代らしい基板でした。まずは、寄生発信止め用でしょうか、パスコンが二箇所配置されていました。製造中に発信現象がおきて、やむなくパスコンを取り付けたのではないでしょうか。

次に、イヤホン端子に注目しました。このようなイヤホン端子は初めてです。今は専用のイヤホン端子を取り付けます。当時は、このように数点の金属部品を使って端子としたようです。端子自体も(-)ドライバで回すことができます。ラジオを小型にするならば、専用のイヤホン端子を使うべきでしょう。このイヤホン端子、次に開発されたTR-610では専用の小型イヤホン端子が使われています。

左は表、右は基板 〇:パスコン,ロ:抵抗

その他、修理時だと思われますが、ネジを紛失したためボリュームを接着剤で付けたようです。部品が取り付けられた基板を見ると、当時のトランジスタ応用製品の製造技術が少し分かります。例えば、部品の端子を伸ばして折り曲げて半田付けしてありました。この理由は、部品を基板にはめ込んだ後に逆さまにしても落ちないようにするためだと思います。基板をひっくり返して半田付けしたからでしょう。

イヤホン差し込み口 珍しいイヤホン端子の構造

基板全体を見渡して懐かしい思いにかられました。それは、私が日立のテレビ製造工場の現場にいた時、テレビ基板に思わぬ接触箇所が見つかり、その場所に絶縁テープを張ることがあったからです。同じような絶縁テープがこのラジオ基板に貼られていました。

テレビ開発において最初、テレビ設計部で回路図を作り、続いて生産技術部で試作ラインを作ります。その試作ラインで製造テストするのですが、思わぬ初期不良が見つかることが少なくありませんでした。シャーシの突起が基板に当たったり接触することなどです。そんな時、シャーシや基板を最初から作り変えるのは時間が許しません。改良シャーシや基板ができるまで、絶縁テープを張るなど応急処置するしかありません。新開発のテレビ製造では接触不良や各種トラブルなどの初期不良がつきものでした。試作ラインで仮製造をしながら、初期不良を徹底的に叩き出したり、コストや工数を計算したり、組み立てる女工さんの配置を決定したりします。

接着剤で固定のボリューム、ネジ紛失? 部品の端子線を折り曲げて半田付け

これらの問題を解決後、巨大な工場の本ラインに製造を移します。そして、テレビを何万台も製造したのです。何本もの製造ベルトコンベアに何十人もの女工さん達が張り付いてテレビを製造する様は、今思い出しても圧巻です。その女工さん達は仕事が終わると、いっせいにセーラー服に着替えました。そして、工場から何台ものバスに乗って夜間高校に通学するのです。休日、あどけない彼女達をさそってハイキングやキャンプそして盆踊りなどに行ったことを思い出します。日本にとって、そして私にとっても良き時代の1シーンでした。

このラジオの基板を見ると、当時の設計者や製造部門の女工さん達の苦労や生活がとてもよく分かります。

〇は接触不良対策と思われる応急絶縁テープ

昨年の5月に苗をいただいたブルーベリー(ハイブッシュ系)、今年も実が成ってきました。ただ、去年は今頃、黒くなる実を収穫できました。しかし、今年はまだ一粒も黒くなる実がないので収穫できません。数週間のうちに、黒くなり味を楽しむ程度には収穫できそうです。

このブルーベリーはなかなか背が伸びません。肥料をあまりやらないためか、雑草が周りにたくさん生えているためか、日当たりがいまいち良くないためか、それとも湿った畑が良くないのでしょうか。それでも、小さな枝が出ているので、気長に成長を待つしかないようです。

このブルーベリーは晩生なのか、なかなか黒くならず

6月初めに種をまいた朝顔。発芽後に猫のリンちゃんに掘られて、再度種まきしました。このため、予定より大幅に朝顔の成長が遅れました。それでも、ようやく朝顔がツルを伸ばし始めたため誘導するための網を張ることにしました。なお、一昨年はゴーヤを網に絡ませました。

屋根から降ろした朝顔用網 窓から見た網、ここに朝顔が

網は去年と同じように屋根から吊るすようにして張りました。ピンと網を張り終わると、朝顔を網に絡ませました。今年の梅雨は、なかなか晴れ間が見えません。このため、雑草を取る機会がなかなかないので、家の周りは雑草だらけです。朝顔の根本も雑草だらけです。梅雨が明けたらすぐにでも除草して、適度な肥料をまくつもりです。去年は7月中旬には朝顔は開花していました。今年は、種まきが遅れたため咲くのも遅れそうです。さて、今年は綺麗な朝顔が咲くでしょうか。

張った網に絡ませた朝顔のツル