午前中に引き続き午後からも、斉藤恵美先生による「平将門」の講義です。

平将門

平将門について

・桓武平氏の一門で 鎮守府将軍良将(良持)の子

・生年不明 死没 天慶3年(940)2月14日 午前中に学んだ桓武天皇の5世子孫

・下総の所領問題で一族と争う

・その後武蔵野国の紛争に介入、常陸国府を襲撃・占領する等関東諸国の国府占拠

・「新皇」を自称し東国の独立を謀ったとして国家への謀反とみなされた

・この反乱は同時期に西国で起こった藤原純友の反乱と合わせて承平・天慶の乱という

時代を経るに従い様々な逸話や伝承の材に採られ、小説による創作も加わり将門伝説が形成

時代背景

・小帝国日本の放棄; 国民(公民)国土(公地)による人民統制理念の放棄

・軍縮;軍団兵士制の廃止

・公地から土地所有へ;人でなく土地を単位として課税

・地方政治の変容;国司の受領化と富豪層の対立と依存

・「東国」という場所;対蝦夷戦争の兵士・兵糧、坂東八カ国から供給 <坂東八カ国>相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・上野・下野)

将門の乱の経緯

・内紛以前;父良将の死後故郷に帰るも、叔父たちと土地をめぐる遺産争い

・平氏一族の内紛段階;承平5年(935)から天慶2年(939)年にかけ叔父達と内紛

・国家へ謀反とみなされた段階;武蔵野国の国司と郡司の紛争に介入

・将門死去;天慶3年(940)川口村の合戦にて矢にあたり死去、首は東市に晒された

将門の乱の原因

・郡司と国司の確執

・受領国司と任用国司の確執

・私営田領主と国司の確執

後世への影響

・平安貴族のトラウマ;騒動や戦乱時にその大きさを推し量る基準となった

・武士のイエ(血族);平安中期以降の武士の条件は特定の血族に属することとなる

将門伝説の形成

❶冥界伝説 ❷調伏伝説 ❸祭祀伝説 ❹王城伝説 ❺首の伝説 ❻鉄身伝説 ❼七人将門伝説 ❽東西呼応の伝説 ❾将門一族の伝説 ❿追討者の伝説

斉藤先生の平将門の寸評 時代が生んだちょっと早すぎた武将

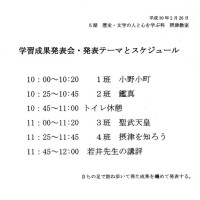

午前中に「桓武天皇」午後は「平将門」とどちらも重いテーマの授業を受講しました。再来週に「現地探訪ツアー」を予定しているため一部授業を繰り上げ実行したもので、これもまたいい経験となりました。