最後の「日本銀行兌換券」、1942年(昭和17年)発行の五円券(通称:い5円券・2次5円)。菅原道真と北野天満宮の絵柄に『此券引換に金貨五圓相渡可申候』と記されています。1897年(明治30年)年の金本位制により生まれた「兌換券」ですが、1931年(昭和6年)年の金貨兌換停止、1943年(昭和18年)金貨に交換できない「不換紙幣(日本銀行券)」の発行により、その役割を終えることとなります。

【兌換紙幣(だかんしへい)】正貨を支払うことを約した紙幣。[大辞林 app]

【兌換紙幣(だかんしへい)】正貨を支払うことを約した紙幣。[大辞林 app] 【不換紙幣(ふかんしへい)】金貨・銀貨などの本位貨幣と交換できない政府紙幣や銀行券。[大辞林 app]

【不換紙幣(ふかんしへい)】金貨・銀貨などの本位貨幣と交換できない政府紙幣や銀行券。[大辞林 app]------------------------------------------------

【不換紙幣(日本銀行券)】

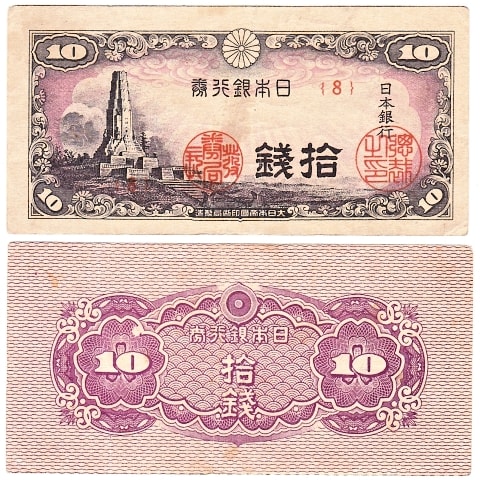

い十銭券 1944年(昭和19年)発行 八紘一宇塔

【八紘一宇塔】1940年(昭和15年)皇紀2600年の奉祝事業として、天孫降臨の地であり神武天皇が東征の途に発った出発点でもある宮崎県に建てられた記念塔。現在は「平和の塔」と名称も変わり、周辺は「宮崎県立平和台公園」として整備されている。

この頃になると戦局も悪化し、貨幣の材料が不足してきたため、硬貨に代えて簡素な少額紙幣が発行されていくこととなります。

戦時中は国威発揚のシンボルデザインとして、紙幣や切手等(昭和17年発行四銭普通切手)等にも描かれています。

:ここです→ Google マップ

:ここです→ Google マップ 【八紘一宇(はっこういち)】〔日本書紀「掩八紘而為宇」より〕天下を一つの家のようにすること。第二次大戦中、大東亜共栄圏の建設を意味し、日本の海外侵略を正当化するスローガンとして用いられた。[大辞林 app]

【八紘一宇(はっこういち)】〔日本書紀「掩八紘而為宇」より〕天下を一つの家のようにすること。第二次大戦中、大東亜共栄圏の建設を意味し、日本の海外侵略を正当化するスローガンとして用いられた。[大辞林 app]--------------------------------

い五銭券 1944年(昭和19年)発行 楠木正成像

天皇家忠臣の鑑である楠木正成。忠君愛国のシンボルとして、皇居外苑に建つ楠木正成像が描かれています。

--------------------------------

A壱円券 1946年(昭和21年)発行 二宮尊徳

連合軍の占領下に発行された紙幣。敗戦後の混乱の中で急造されたため質素な造りとなっています。二宮尊徳を日本民主主義のシンボルとしたい連合国最高司令官総司令部(GHQ)の思いが表れた紙幣。現在でも使用できるそうです。

--------------------------------

A十銭券 1947年(昭和22年)発行 鳩

単純に平和のシンボルでいいのだろうか?「鳩」は軍神として祀られる八幡神の神使とされています。鳩+国会議事堂だと「はとバス」をイメージなんだけどね。

--------------------------------

A五銭券 1948年(昭和23年)発行 梅花

※日本最小の紙幣(高さ48mm×幅94mm)。

1979(昭和54年)草土文化から発刊された戦争体験者の手記集「ぼくもわたしも梅の花」の中に、昭和19年に始まった集団疎開(学校疎開)での話が載せられています。

国民学校三年生(8歳)の娘を疎開に出す母親は『つらくてかなしいことがあったら、つらいとか、かなしいとか書かないで、桜の花をかいておいてちょうだい。おなかがすいてたまらなかったら、梅の花をかいてちょうだい。その絵をみただけで、おかあさんにはすぐわかるから』と言って送り出しました。そして、疎開先の箱根から届いたハガキには『はこねは、あさばん、とてもさむくなりました。けれど、お国のために、はたけしごとも、べんきょうも、いっしょうけんめい、しています』の文字と、桜の花、梅の花の絵が、かざりのようにならんでいました。そして、ハガキのすみっこには小さな字で『わたしは、まい日、うめの花です』と、書かれていたそうです。

--------------------------------

森の中の恍惚:戦後71年

・戦時公債

・日本銀行兌換券

・勝札

[52]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます