札幌市のほぼ中央に位置する標高531mの藻岩山。山頂からは札幌の街並みや日本海石狩湾、増毛暑寒別岳までの大パノラマを望め「日本新三大夜景・札幌」を代表する絶景でも有名です。また藻岩山は古くから霊峰と崇められており明治期には多くの苦難の末に人々の尽力により三十三基の観音像が安置されました。そんな信仰の山も今は気軽に登れる山として市民に人気です。

本日は晩秋の「藻岩山登山」です。この秋に紅葉めぐりの一環で「円山」も「三角山」も登ってきました。残る近所の山は「藻岩山」で本来は紅葉の季節に来たかったのですが少し時期を逸してしまいました。それでも登山道が雪に埋まる前にと本日でかけてきました。結果的には朝霜で登山道はぬかるみ条件は良くない上に頂上付近では雪らしきものも散らついていました。後刻に天気番組を見ていると本日(16日)は札幌の平地で初雪が観測されたとのこと。頂上で見たのは今年見る初雪だったのでしょう。登山ルートは自宅から自転車でバス停「慈啓会前」近くの「慈啓会病院入口」まで行きました。折角の信仰の山ですのでルート上の「三十三観音像」を鑑賞しながら山頂を目指すこととします。

「藻岩山麓通り」沿いのバス停「慈啓会前」から登山口へ向かう坂道の途中にある「浄土宗 藻縁山 観音寺」。藻岩山信仰の拠点として明治34年(1901年)に山頂の一坪の石堂(後の「藻岩観音奥之院」)とともに山麓に建立された観音堂がはじまりの由緒あるお寺です。

「藻岩山」には「西国三十三所」を模した三十三基の観音像が置かれており「第一番観音像」は「浄土宗 藻縁山 観音寺」門前の駐車場脇にあります。

観音像横には御詠歌の歌碑があります。今回初めて意識しました。ネットで調べると御詠歌(ごえいか)とは、寺院や霊場を巡礼する際に唱える歌で平安時代頃より始まったとか。御詠歌の元祖と言われているのが「西国三十三所」の御詠歌だそうです。ちなみに「四国八十八ヶ所」にも御詠歌はありますが「円山」には歌碑は見ません。

歌碑は「ふだらくや きしうつなみは みくまのの なちのおやまに ひびくたきつせ」とはっきりと読めます。第1番札所の和歌山県那智勝浦町の青岸渡寺の歌で 「補陀洛や 岸打つ波は 三熊野の 那智のお山に ひびく滝津瀬」なんだそうです。

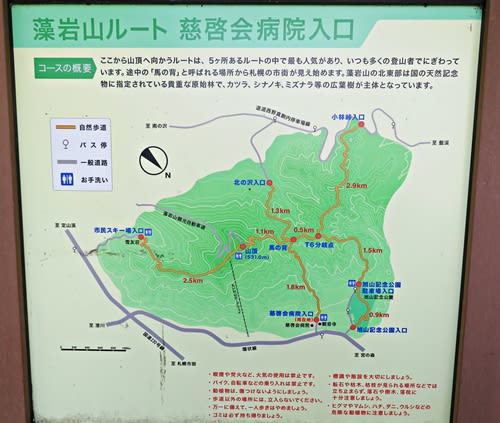

登山ルートを確認。「慈啓会病院入口」(現在地)から「馬の背」を通って「山頂」を目指します。

それでは登山開始。「熊出没注意」ですので鈴を身に着けての登山です。

「藻岩山山頂」まで2.9㎞です。

登山道に入るとすぐ上の木にエゾリスがいたのですがピントが合う前に藪の中に消えていきました。残念!

登山道に入って最初の観音像です。「第二番観音像」。第2番札所「紀三井寺(金剛宝寺)」で「ふるさとを はるばるここに 紀三井寺 花の都も 近くなるらん(ふるさとを はるばるここに きみいでら はなのみやこも ちかくなるらん)」です。

最初はこんな緩やかな登り道が続きます。周りの木はすっかり落葉し晩秋のぬかるんだ登山道です。

近くでトットトト!という音がするので見ると《アカゲラ》がいました。

木をツツク《アカゲラ》。

しばらくすると羽を膨らませ・・。

飛び去っていきました。

「第五番観音像」。歌碑はありません。以後おおむね5番毎に観音像を見ていきます。

この辺りから倒木が登山道脇にも目立ちます。

道にせり出すような倒木です。

「第七番観音像」は倒木の下にありました。

「第九番観音像」を過ぎたあたりに「日本初のスキーリフト跡地」があります。

1946年(昭和21年)に進駐軍専用のスキー場として開設されたそうです。

上方から見たところ。

「第十番観音像」。第十番札所は京都宇治市の「三室戸寺」。「夜もすがら 月を三室戸 わけゆけば 宇治の川瀬に 立つは白波(よもすがら つきをみむろど わけゆけば うじのかわせに たつはしらなみ)」。

この辺りの登山道は平たんですが「第十三番観音像」を超えたあたりから登り坂が急になってきます。

「第十五番観音像」。歌碑はありません。

落ち葉に朝霜の痕跡が残っていました。

しばらく上り道を歩いていくと「馬の背」分岐点に到着しました。

右へ行けば「旭山記念公園前」の登山口です。傍らには「第十八番観音像」。

左に曲がり「藻岩山山頂」を目指します。あと1.1㎞。

少しして「北の沢入口」への分岐点がありますが直進します。

「第二十番観音像」。京都の「善峯寺」で「野をもすぎ 山路に向かう 雨の空 善峯よりも 晴るる夕立(のをもすぎ やまじにむかう あめのそら よしみねよりも はるるゆうだち)」。

「馬の背」ですので暫くはなだらかな道です。

「第二十三番観音像」を過ぎると岩がゴロゴロの足元の悪い登山道となります。

「第二十五番観音像」。岩が露出した足元の悪い登山道が続きます。

いよいよ「第三十番観音像」です。滋賀県長浜の「宝厳寺」で「月も日も 波間に浮かぶ 竹生島 船に宝を 積むここちして(つきもひも なみまにうかぶ ちくぶじま ふねにたからを つむここちして)」。

最後の急な坂を登っていきます。

「藻岩観音奥の院」と電波塔が見えてきました。いよいよ「山頂」です。

「山頂」に到着。登り始めて写真を取りながらで70分~80分の所要でした。広場からみた北側の山々です。

奥に見えるのは「樽前山」山頂の溶岩ドームでしょうか。

「藻岩観音奥の院」。

「藻岩観音奥の院」の由来。

“明治十四年、浄土宗新善光寺の初代住職大谷玄超上人は、藻岩山を信仰の場として多くの人々に開放する事を願い、新西国三十三観音像の安置を思い立ちました。明治十八年、札幌県令より許可を受け檀信徒の協力によって困難な山道を切り拓き明治十九年六月一日、待望の第一回山開きの大祭が開催されました。しかし当時は道が険しく、山道への観音石像の安置は見送られ、かわりに三十三ヶ所の樹木に観音様の絵図をかけ、お参りしました。

その後、二代目住職林玄松上人が明治三十三年に現在の登山口付近に観音堂を建立、明治三十四年に山道に観音石像の安置を果たし、山頂に一坪の石のほこらを建てました。このほこらが、奥之院のはじまりです。・・その後、石のほこらは改築を経て、平成四年現在の六角堂に新築され、守り本尊として木製の「竜頭観音」が安置されました。それまで安置されていた観音像は、現在は「水かけ観音」として奥之院のかたわらに安置され、今もなお、人々の幸せと平和を願い藻岩山頂より見守って下さっています”。

その後、二代目住職林玄松上人が明治三十三年に現在の登山口付近に観音堂を建立、明治三十四年に山道に観音石像の安置を果たし、山頂に一坪の石のほこらを建てました。このほこらが、奥之院のはじまりです。・・その後、石のほこらは改築を経て、平成四年現在の六角堂に新築され、守り本尊として木製の「竜頭観音」が安置されました。それまで安置されていた観音像は、現在は「水かけ観音」として奥之院のかたわらに安置され、今もなお、人々の幸せと平和を願い藻岩山頂より見守って下さっています”。

その「水かけ観音」です。

もいわ山ロープウェイの「山頂駅」。10時20分オープンなので館内には入れませんでした。

屋上の「展望台」には外階段で行けます。「幸せの鐘」。

「展望台」から札幌市街の眺望。「円山標高(225m) 」や「三角山(標高311m) 」に比較して標高531メートルの高く広い眺望が開けます。

JRタワーはじめ札幌中心部。奥に「つどーむ」が見えます。

「中島公園」と「パークホテル」。

「羊が丘展望台」。

眺望の写真を撮っていると雪が降ってきました。みぞれのようです。観測では札幌の初雪だそうです。図らずも「藻岩山」で初雪体験です。天候が更に悪化する前に山頂からの眺望ビューを終え下山に向かいます。

「慈恵会病院入口」に向かい急ぎ下山します。登りより短時間で到着。

最後に再び「観音寺」へ。「第三十三番観音像」。

中央の観音像の礎石に消えかけていますが「第三十三番」の文字が見えます。

藻岩山信仰の拠点となった「観音堂」ですので最初と最後の観音像と観音堂があり、諸事情で山登りが出来ない人でも「観音寺」に来れば三十三か所めぐりができるという配慮ではないかと思っています。

最後に立派な「本堂」にお参りしました。以上で本日の散策は終了です。ありがとうございました。

「藻岩山・札幌もいわ山ロープウェイ」

札幌もいわ山ロープウェイ山麓事務所

札幌市中央区伏見5丁目3番7号 011-561-8177

(2022.11.16訪問)