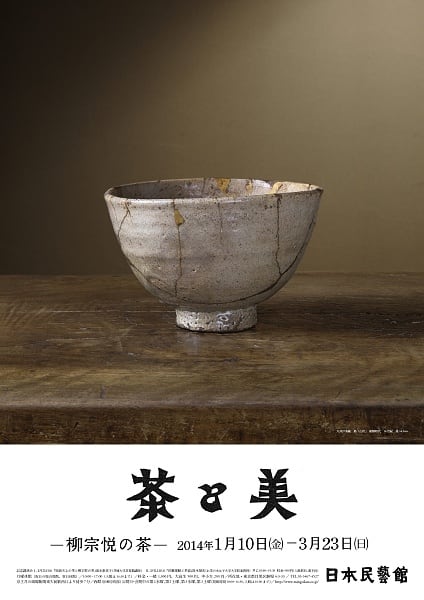

日本民芸館で行われていた「茶と美~柳宗悦の茶~」に、2月のとある平日に出かけてきた。

大学時代の同級生のNさんにお誘いを受けてのこと。

Nさんとは、実は昨年の大同窓会で、おたがいに着物を着ていたため、着物仲間として認識し合った仲。

大学時代には特に友人というわけでもなかったのに、なんと卒業25年たって、着物がとりもつご縁で、共に出かける中となったのだ。

NさんがFacebookでこの展示会について「行きたい」と言及されたのがきっかけとなった。

テクノロジーと着物がなければ、こうしてデートすることもなかったと思うと、不思議な気がする。

せっかくの着物仲間同士の外出であるし、テーマがお茶なので、着物で出かけたい気持ちは山々だったが、午後にお互い用事があり、残念ながら洋服でのデートとなった。

民芸というと、日常生活に使われているものを対象としているため、茶道とのつながりが非常に意外な気がしたのだったが、柳宗悦は、実は非常にお茶に関心が高かったらしい。

※日本民芸館ホームページより

柳宗悦は「茶」とその「美」について生涯に渡り強い関心を寄せました。なかでも初期の茶人の鋭い直観を高く評価し、併せて茶礼における型の美や、茶と禅との濃い結縁を重視したのです。さらに茶が暮らしと深く交わるよう願いました。本展は、既成の「茶」に囚われずに試みた第一回民藝館茶会(1955年)と新撰茶器特別展(58年)等を再構成し、柳の「茶」を紹介するものです。

この「第一回民藝館茶会」の復刻展示が面白かった。

お茶会といっても、そこは柳宗悦。

バーナード・リーチやら濱田庄司やら、私でも知っているような民芸の作家の作品や、古い道具が並び、通常の茶道具とは一味違った風情がある。

古今東西の道具が並んでいても、そこには不思議な統一感があり「”渾然一体”というのはこういうことを言うのかな」などと思う。

印象的だったのはお茶碗。

建水かと見まごうほどの大きさ。

あれでは、小柄な女性は持つのも飲み干すのも大変だったのでは…と余計な心配をしてしまう。

(もしかして、わざとか?)

生半可にお茶なんぞをならっていて、生半可なお道具の知識を仕入れていると、つい名の知れた道具をと思いがちだが、柳宗悦の茶会は、そんな凡人へのアンチテーゼのようにも感じた。

「好きな道具で楽しく飲んだらいいじゃないか」と、改めてお茶の基本を思い出させてくれようとしたのかもしれない。

Nさん、楽しいお誘い、ありがとうございました。

今度は一緒にお茶会にも参加しましょうね!

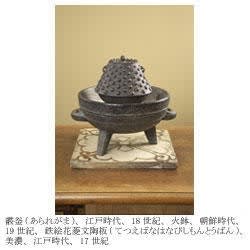

<見たこともないほど大きな霰の釜。これもおおらか!>

建水ほどあるお茶碗(笑)これも「用の美」なのでしょうか。ハマショー(濱田庄司)のお茶道具もどんなのか、興味しんしんです。

分野違いますが。

平日美術館に行けるようになる日はいつの日か。。

平日行けるのはフリーの特典ですね。

でもののさんの方が、きっと私より、美術館や観劇、熱心にされていると思いますよ(^^)。私なんて美術館に行ったのも、何ヶ月ぶりかだったし。