2-1生態法則

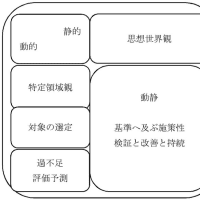

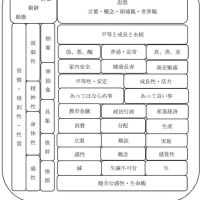

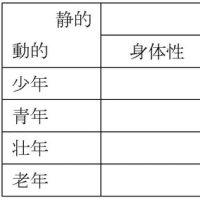

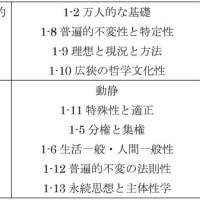

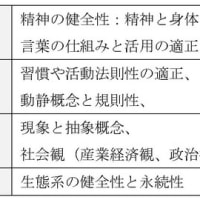

外界の変化や刺激を求め、あちこちに動き回ってみても自己の側が同じであると何処に行っても見え方は変わらない。自己の側の学びと成長から外界の見え方が変わってくる。直接的な対象から起こる因果の見解が備わると共に同一的な対象の類推が産まれる。直接の因果を得なくても他の因果の体験から、「おそらくこうだろう」という想像力が働く。固定概念からの仮説構想に及ぶ。その推察と同じようなこともあれば、新たな発見や気づきを得る体験が出現する。同じ対象との対面でも少年の頃に見えていた事と壮年や老人になってからの見え方が変化する。身体的機能の変動や知識や体験が積み重なり観測と評価と優先価値が変わる動態を生む。変わりづらい静的観点の認識と動的変容を生む観点を合わせ動静の規則性という概念となり変わりづらい万人的な観点を生む。

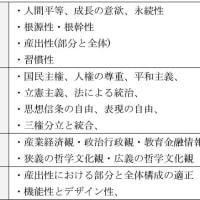

2-1-1静的観点

・身体面の感覚と機能、・知識と体験、・価値の優先序列、

2-1-2動態性

少年、青年、壮年、老人、

2-1-3動静概念と規則性

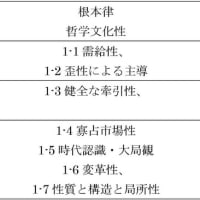

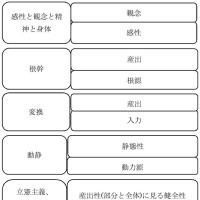

2-2動力源の健全性と不動性

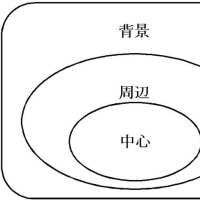

個々の現象と正負の認識や評価の体験を重ねより良い人間と生態を遂げたいという動力源の健全性に不動性が宿り反省と改善と産出の向上に連なり観点や価値基準の成長に及ぶ。万人的な同一性などという関心と探求を産む。より良き創造の熱意が減退するといつまでも見え方は成長せず、ごく限られた価値観を追及する性質に留まる。動力源の健全性が存続し生滅不可分という矛盾の感性が起こり負よりも正の上回る問いと実際を求め多様な因果を感じながら思慮と作為が重なる。良好な基準性の導出と不動的な定見を基盤に整え領域観や世界観や思想の産出と稼働に及ぶ。感性が可笑しな状態で機能性を求めると根の歪性に陥り人間の歪な成長に外れる。

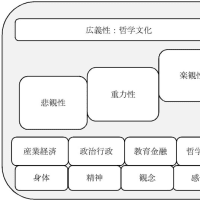

2-3生態観と普遍的不変性

こうした思考と分析を通し感性の健全性に価値の動力源と根源性の認識を生む。根源性が根幹性を生み全体性と制御性に反映させる習慣として変わりづらい生態観を生む。経験が多いや長いことを持って良いという判断には及びづらい。質の健全性の基に経験が積み重ねられ良好な生の導出を実現する生命観に変わりづらい普遍の真理を生む。物質的な豊かさへの志向が強まり精神や感性の良質へ意識が減退するかの傾向が広がり歪な人間と生態を生む。

2-4人間性の劣化

構造性に依存性を強め、妙なエリート気取りを装い外界を下に映し自己の主導性を保つなどという歪な感性が現れる。根源性と根幹の悪化した性格の認識を生む。これに力を与えるほどに物的依存の激しい人間性の狂いが連鎖し広がる。堂々とした真理の探究性の萎んだ発想と手法に逃げる歪性への不快感が生じる。犯罪性に制御のかからぬ虫けらの負け犬気性は鮮明な因果性と伝わる。教育の土台性が悪いと文化を失う。

2-5伝統文化

老若男女という年齢と性別の観点から一般傾向の認識が産まれる。個別現象に対面し様々な状況が確認される。一長一短と相互補完的な意識が残り社会性と人間性が形成される。概ねどのような人間にもあるべき適正像や健全像と集約される。短史眼的な利害感覚が強まって自領域性の主張を高め他存性を失い中長期性の観点が萎み人間と生態の根源性や根幹性と全体性が狂う様な事態に対し、長期性の観点を導出し自他との調和を引き出す原理が現れる。一代に留まらぬ永続的な基準性を求め作る感性と態度が産まれる。伝統文化などという概念が産みだされる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます