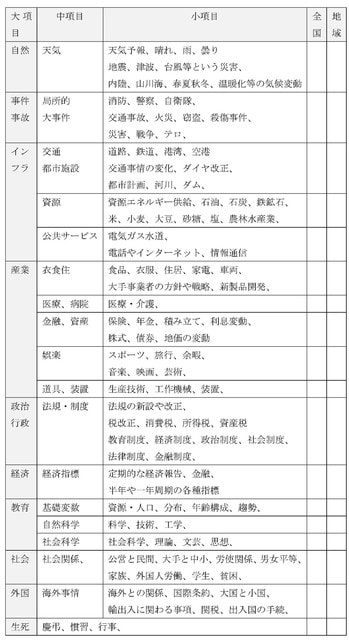

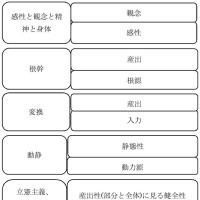

3-1個別現象と全体観

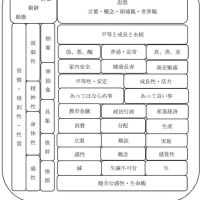

個別現象の正負の体験と積み重ねから各種現象の優先序列やカテゴリー分けが行われる。実感の強い皮膚感覚の現象から広がりを持つ抽象性の現象等と区分けされる。

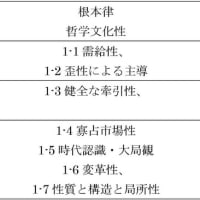

3-2根本原理の導出

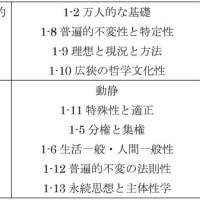

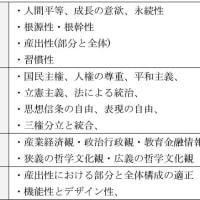

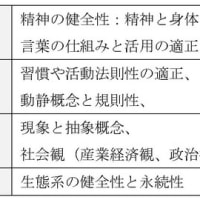

そして人間や生態系に対する根本的な見解を問い、変わりづらい感性の在り方を浮かべながら、根本性の原理を浮かべる事へ及ぶ。これを原理としながら全体観の枠組みや個別現象の配置と構成に至る。生の増進には滅の発生を招く感性を不動に浮かべ、プラスマイナスの現象に対し最良的な生を求める感性を基盤にして、力と責務の均衡性を遂げる回路が組まれる。多くを望むならば多くが課せられる自主内発の自律性が備えられる。基本原理を基礎に組み全体性の枠組みを生み個別現象を配する算式を持つ。

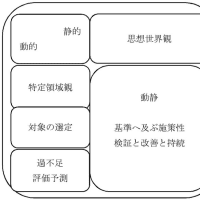

3-3根本原理と全体観

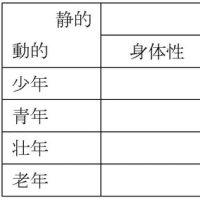

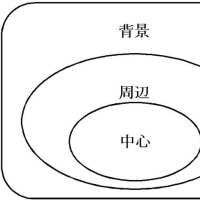

根本原理から全体観と特定現象の配置に及ぶ。平面的な構図から臨場感を生む立体性の起こる構図にあって、生きた概念と稼働性を遂げる。

動静概念と規則性を習慣に持ち、根本性の問いに回り原理を整え全体像と個別の配置を作り、静的概念の体系を生む。需給に真摯な対面が起こらぬと、質実の良い原理と集約性を生む概念が起こらず、肥満な性質のまま正よりも負を広げられる。不健全性から健全化するのに、過剰な力を取り上げる事が求められる。愚図な教育等に陥らぬ健全な活動法則性が概念と導出される。

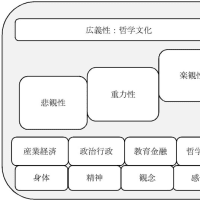

3-4根本性と全体観

哲学文化の性格は、このような根本性の導出から全体観を引き出し特定現象を配置して生滅不可分と最良の生と永続性を求める発想と創造が生まれる。より良き生の導出と永続的な生への関心が形になって概念と産出される。人々に共通する普遍的な原理の導出をもって、自他との対立よりも協働性や共生性へ及ばせる感性が出現する。十人十色の個性に対し各自がよりよく生きる様に、全体性の構図をある程度共有して、自存性ばかりが強まらず他存性を抱き、自他との共生と永続へ及ぶ道筋が示される。概念的な構図を起こしながら各人を固定させるような意図は少なく人的要素の変動性が前提に備わる。概念図の不動性は生じるものの人的要素は自己が望むような発想と変動を起こす事は自由であり歪な身分制のような発想には及ばない。一定の落ち着きある統制のもとに躍動的自由を望むことの出来る構図にあって健康な精神性と身体性の相関が持続する。悪性の固定化と不健全性に陥らぬ力と責務の均衡の感性を変わらぬ根源の基準として自他との調和性を図る原理が進む。盗みや犯罪をやるようであると力の過剰性と責務の不均衡となり過度な力を削減させ歪な精神性への対処と回復へ及ばせる反応を淡々と起こし根源律が持続する。妙な特権は一切認めない。一部の歪性を残すとそれが連鎖し広がり、根源性が腐る相関が映る。堂々とした精神性の持続にあって生態系の健全な存続を遂げる。恐らくこうした道理に万人的な理解と納得が進むものと思われます。虫けらが居座ると負が広がる。真っ当にやられる人々が正しく評価され、生の健康な増進に及んで良質な遺伝子が持続する。盗みや詐欺、愚図な気質が過度な評価に及ぶ事は不快が広がる。こうした民族性に快適性が持続する。

3-1個別現象と全体観

3-2生態系の全容(生滅と抽象具象)

3-3根本性と全体観と特定現象

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます