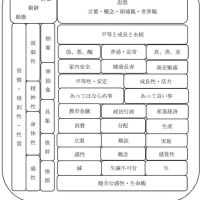

子どもの虐待等という現象が起こる。これを見て、酷いものだという心象が生まれる。それをメディアを用い表現される。良くない現象の特定と評価と共感を高め、良くない現象の出現を予防する作用も少なからず想定される。

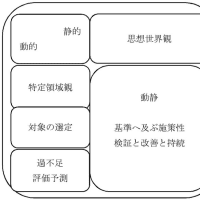

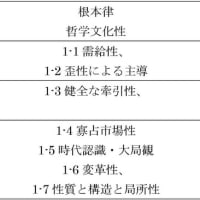

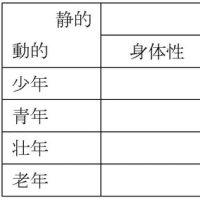

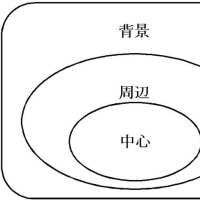

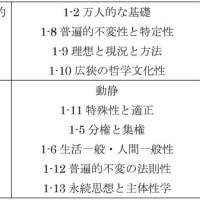

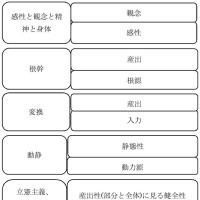

子どもの虐待という局所現象に対し、直接間接の因果性へ思慮が回り、虐待を行った原因が整理される。職場環境における労使間の適正へと間接性の観点が起こる、使用者が労働者に安価で過剰な仕事を強いる等という虐待的な環境にあり、子供への反応に連なる因果にないか。この使用者の態度を作る要因はないか。市場環境の過当競争の激しさなどによる労働側への無理強いか。労働法規は適正であるか。制度を形成する政治や行政の責任はどうか。各種市場が起こる人口の適正な推移を図るマクロ政策の適正はどうか、適正なマクロ政策を描き出す、根本的な感性の健全性はどうか。力と責務の均衡ある主体性にあるか。

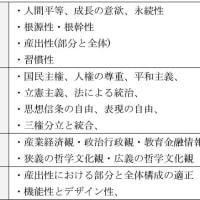

局所現象:子どもの虐待、間接的因果性:労働環境、市場状況、労働法規、人口の変動、マクロ経済政策、教育文化面、

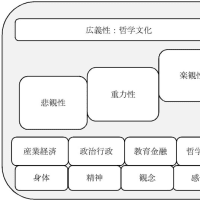

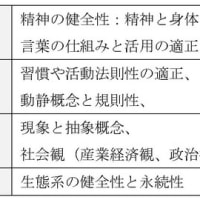

各種生産的な個性が備わり、各自の責任範囲の認識が形成される。よろしくない現象の出現について、自己生産性との相関を問い自己の力不足や責任の弱さ等へ意識が回り、自己改善へエネルギーが進められるか。外界との分断的な感覚を強め、一方向的に外界が悪いと評価を下す態度に進むか。この辺りに、文化なる性質が垣間見られる。

どのような範囲を自領域の責務と浮かべるか。直接間接の現象の因果性を問い、自領域の働きが適正に稼働しているか、外界への評価を下す態度と共に、自領域への評価を下す態度を含み、正常な内外性を求める主体性が映し出される。利己的な性質が強まるほどに、自領域の役割や責務の範囲への意識は下落し、一方向の要望過多の不均衡性に外れた感性の歪性が出現する。自領域の働きを問い適正であるか、自己の側の生産性への反省と改良に向かうか、外界と切り離し一方向的な評価に留まるか。文化の気質が顕在化する。

自領域の生産範囲への整理を進め、内外へ責任範囲を予めに示し、サービスと対価の適正を問い、持続的に稼働させる動静の規則性が進められる。大きな影響力を産む配置であるほどに、予めの尺度の整備と明示が求められる。それから見て、各種現象の相関性の認識が起こり自己の側に過失が見られるか、責任範囲とは外れた現象の性格であると映るか。内外からの評価が加えられる。

直接間接の現象の因果性と纏まりある領域観を形成し理想概念が起こされる。産業経済や政治行政や教育文化及び、社会の大局観や生態系観念等という抽象性の概念が作られる。意図する理想と責任範囲が描き出され、現況の対面と評価に回り適正化の方法を投じ、理想を実現する規則性に回る。ある程度纏まりある体系観を備え、その範囲の利益を追求する生産性の特徴が生まれる。局所現象が自己の浮かべる領域観の範囲に映るか、どうか。これから、局所現象に対する態度が現れる。力と責務の均衡に見る健全な主体性の実感が起こる。システムと人のミスマッチという観点が起こる。文化の観点が出現する。質実の良い文化が見られるか、判断基準が整理される。平等の理性の実態が出現する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます