1)主体性学

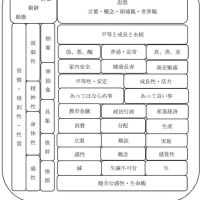

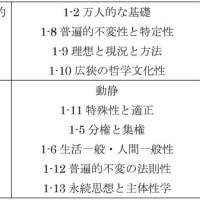

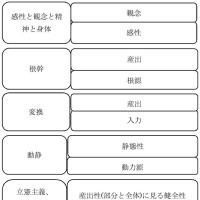

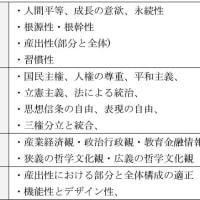

人間という対象への心象は、「頭過多と体過多」という負の評価感覚が出現する。知的量を備え動態面の稼働の不良にある頭過多の状態と、物質的な依存性の強い発想が強く内外との良好な感性を求める態度から外れた体過多という抽象に至る。この両極の負に陥らぬ主体性の適正像と具象策へ創造力が起こり「主体性学」という領域観が作られる。健康な精神を基盤に備え、頭と体の良好な在り方を抱き理想概念を産む。有限の生物物理性という老化現象や十人十色の個性という現況認識に対面する。これらを補完する理想へ及ぶ方法を投じ自立と協働や共生の社会性が進行する。家内安全と商売繁盛と健康長寿、平等と成長願望と永続性という万人的な立場の集約理念を引き出し、普遍的な基準の認識と共に各個性の適正な在り方と制御に及ぶ動静の規則性を備え、根本的な面から映る同一的な感性の良性と全体的な概念と特定観の適正を導出する軌道が進行する。理想と現況と方法と改善の習慣や規則性をもって人と人や人間と自然と創造力の良性を遂げる生態系の永続的な循環軌道を持続する。

2)主体性の基礎と個性の形成

2-1志向の大別

個人主義と社会主義という人間形成の二極的な志向が出現する。これに対し基礎基盤的な適正を問い基礎の上に個人や社会の適正を見出す構造が描かれる。ごく限定的な皮膚感覚の現象に偏り個人の利益追求を求める性向と、広く空間のあるべき姿を思い抱き家族という単位から町や都市を浮かべ、同時に衣食住という基軸的な生産と消費と分配のシステムを浮かべ、持続的な安定と成長を求める世界観などが導出される。外界への利益を作る意識を根にして部分から広がり有る外界の適正像を思い描き社会の大局観が描かれる。健康な精神を根にして部分から間接的な要素を浮かべ、広く空間の利益を求め概念と描き生態系の豊かな生活を望む欲求と創造を持続し、産業経済面と政治行政面と教育文化等という各領域と相関を体系化し社会の大局観等を導出する過程が起こる。ごく限定的な利益追求の立場に留まるか、広く大きな利益へと発想が広がり空間のビジョンを導出しながら全体像を表すと共に、各部分的な現象の配置と構成に及ばせ、空間の利益を追求する発想に進むかの違いが映る。ごく限定的な利益さえ遂げられれば良いというスタンスの個人志向性を強まるか。この場合歪な部分の成長に陥る傾向が映る。広く空間の最良的生態系を浮かべ部分の適正な制御に回し全体最良的システムを遂げるかの特徴が現れる。社会志向や全体志向についても、あまり空疎性の抽象概念に陥り、現実が追い付かぬ頭と体の乖離性が広がり抽象概念に偏る弊害も起こる。

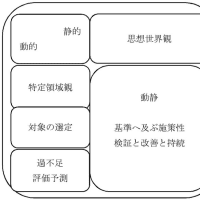

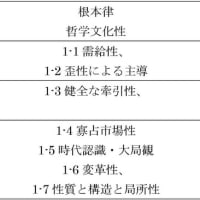

2-2基盤原理の適正

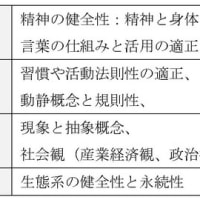

この両極の正負を掴み全体的な静的概念を浮かべると共に抽象と具象の連なる動態性を展開し、動静の回る規則性の持続により質実の良い精神の出現を伺う。抽象的な社会思想に留まらず単純粗雑な二極的な大別に及ばず、基礎基盤面からの適正を問い良好な規則性や様式を見出し作る主体性像を基盤概念に備え、時々の環境に対面し適正を作る個性と活動が生まれる。志向性の単純二極の弊害や不健全性の認識が起こり基礎の適正へ発想や思慮を投じ適正な主体性や生態系を遂げる算式が生まれる。頭と体と感性の有機的な活動観に基礎が起こる。

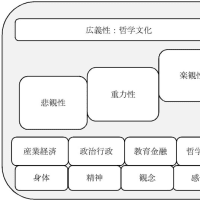

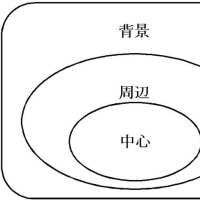

社会の大局観

普遍性と共通性と個別性等という観点と相関を産む活動の規則性を導出し総枠的な全体性の枠組みが引き出される。

普遍性:教育文化面 共通性:政治行政面 個別性:産業経済面

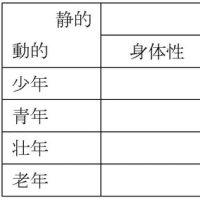

表1

2-3分化と統合の適正

主題の想定から質量に照らし分業と統合の関係を構成し、体制の健全な主体性を制御する自存と他存の構造が作られる。個人志向と社会志向といった対極について基礎を問い健全な基盤の上に健全な個性を見出す法則性が進み、安定と自由と永続の軌道が作られる。

「何を」という対象の特定と概念形成、及び現況観測と評価と未来予測と適正な方法の導出と検証と改善に回る生産体系の構築と稼働と持続を持って社会システム観が生まれる。総枠に対し、どのような個性を作り上げるか、全体性と部分の適正を見出す構造が進む。個人志向性と社会志向に対し健全な精神性を普遍の基礎として個性の出現に回る。このような構図の導出に普遍的な基準の性格が出現する。永続的な生態系を求める万人的な感性が現れる。人間平等の理性と成長意欲と永続をとげる万人性の意思の集約と外形的な表現となって概念が生まれる。多様な個性という資源を余すことなく同一性のビジョンに生かすエネルギーが進み生滅不可分と最良の生の導出の力が起こる。頭過多と体過多という負の心象についてプラスに変換させるには同一性のビジョンが備わり相互の補完と相乗性へ向かう。個性を押し殺す向きへ回すか、活かす向きへ及ばせるか。全体性のビジョンと制御性に係る。

2-4健全な主体性の実感

普遍的な概念に対し、現況と対面し直接的な評価と共に間接的な未来が映り、最良の共通性と個別性を作り上げる法則性が進む。普遍的概念の質実は共通性と個別性の最良的な形になって、感性の質実が測定される。

難しい抽象概念を普遍的な基準に配し、それを説くような感性にも一定の尊重心が起こるものの、実際的には、共通性と個別性の中味と体系から普遍的な感性の質実が出現する。静的概念過多で動態不良に陥り、不健全な主体性の実感が起こる。逆に、静的概念の整理がつかず場当たりの動態性が強まる弊害も現れる。両極に対して質実の良い分化と統合の規則性が持続し適正を作り出される。抽象と具象の整合する動静が進む。こうした主体性像に不動的な適正の実感を遂げる。

仏教等の宗教から各種の普遍的な概念が示されることについて、動態性の適正に及んでいるか、静的基準と動態と検証性を持って、質実の良否の算定へと至る。意味不明な概念や体系的な質感に届かぬ概念や錯綜的な概念であると具象的な稼働性が悪く不健康な主体性に陥る。健康な精神性から質実の良い概念が起こり稼働性に反映され健全な主体性や生態系を進める。各種概念に対して動静の規則性という基盤的原理が前段と備わる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます