では第11回を2014年6月17日に行ってきました。

と云うのは今回の2ヶ所は通常ならば2014年の11月に行く事になるはずですが、季節的に冬より今の時期に行った方が船の欠航もなく行きやすいからのようです。

バスツアーの都合でこうなりました

尚、第5回は京都市が中心となりますのでマイカーで、5月に行く予定でしたが諸事情により遅れてしまい行けなくなりました。今の所、第5回と第6回、それに第7回もマイカーになるかもしれません

今回は第三十一番長命寺寺⇒第三十番宝厳寺の二ヶ寺の順に向かいます。

でもブログにUPするのは三十三ヶ所順にしたいと思っています

翌年観音堂を建て、島には延喜式神名帳に載る古社「都久夫須麻(つくぶすま)神社」があり、浅井の祖神を祀る信仰があったようです。

そこに水の神の信仰が結びつきインド伝来の弁財天が招来されたと思われます

そこに水の神の信仰が結びつきインド伝来の弁財天が招来されたと思われます

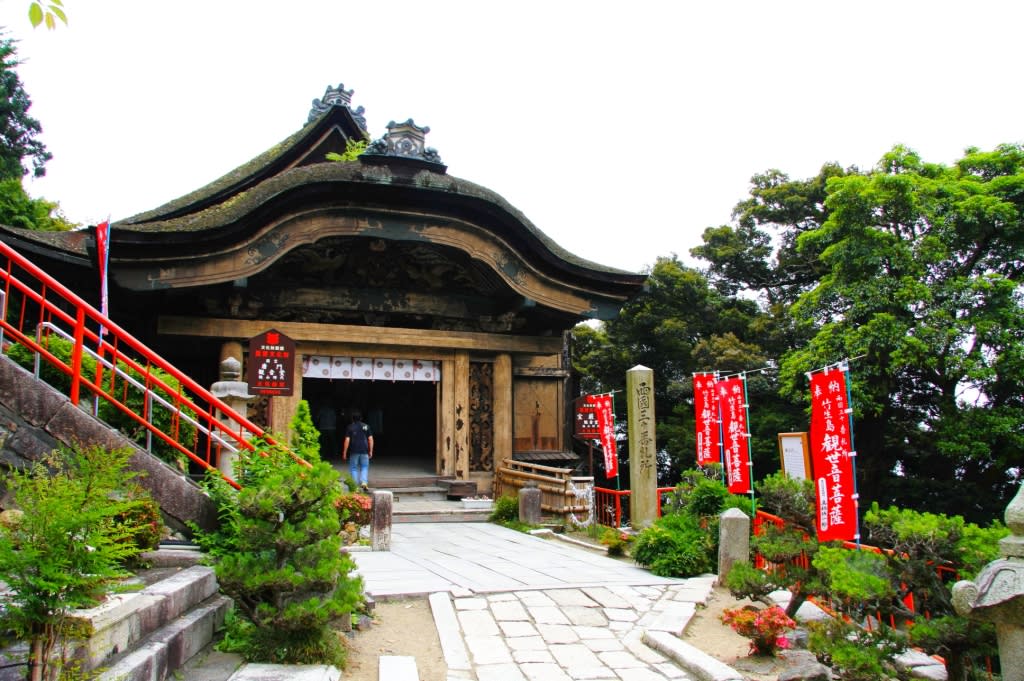

「観音堂」

この唐破風の門は秀吉が築城した大坂城の「極楽橋」を豊国廟の「極楽門」に1600年に移築された物を、再度ここ秀吉の最初の城主の地長浜に、くしくも秀頼によって慶長七年(1602)に「宝厳寺唐門」として移築されたということのようです

豪華な彫刻、精緻な欄間彫刻や華麗な天井板など桃山文化の特徴が印象的な華麗さを見せてくれます。後ろ側が観音堂になっています。それではじっくり観賞しましょう

内部から見た唐門

裳輿

獅子の木鼻

黒塗りの躯体に極彩色の彫刻

観音堂内部の「折り上げ格子天井」にも装飾が施されています

今来た道を唐門より出た所に「神変大菩薩(朝廷から役行者に対して贈られたう諡号(しごう)堂」

向こうに見えるのは「月定院」と先ほど通ってきた「水盤舎」ここを右に階段を登って行きます

おや、夏にはよく見かけるんですが、蜥蜴が這い出してきました

上の階段の最初の踊場の右にある「鐘楼」です。立派な袴を穿いています

「十五枚笹」と云う寺紋でしょうか、入り口に装飾されていました

本堂前境内に上がった所の左脇に建つ祠「妙音天堂」、弁財天は大日経では「妙音天」と呼ばれます。

その向かいには「石造五重搭」

さてこちらが宝厳寺本堂(弁天堂)です

明治時代、この島は大きく変化し、当山より都久夫須麻神社(竹生島神社)が分かれました。古来、現在の神社本殿を当山は本堂とし、本尊大弁才天を安置しておりましたが、明治元年(1868)に発布された『神仏分離令』により大津県庁より、当山を廃寺とし、神社に改めよという命令が下りました。

しかしながら全国数多くのご信者皆様の強い要望により廃寺は免れ、本堂の建物のみを神社に引き渡すこととなりました。本堂のないままに仮安置の大弁才天でしたが、昭和十七年現在の本堂が再建されました。西国三十三ヶ所巡礼の旅HPより

本尊大弁才天は、日本三弁才天の一つとして、観世音菩薩は西国三十三ヶ所観音霊場の第三十札所として参拝の方々の姿が絶えずその詠歌の声が響いています。

「月も日も 波間に浮かぶ 竹生島 船に宝を つむ心地して」

古くは平経正が琵琶をひいて戦勝を祈願し、謡曲『竹生島』など数多くの音曲にもこの島の美しさがたたえられています。いまもなお、神秘とロマンが一杯に秘められています。 西国三十三ヶ所巡礼の旅HPより

この弁財天画像は堂内に描かれていているもので、本尊の弁財天は秘仏となっております

弁天さんもお参りしたので「都久夫須麻神社」へもお参りしましょう

本堂の南に立つ、江戸時代初期に焼失したと言われ、約350年ぶりに復元された「三重塔」

その側に建つ「雨宝童子堂」

右手に宝棒(ほうぼう)、左手に宝珠を持つ童子形の神像で表される。天照大神が日向に下生(げしょう)したときの姿。また、大日如来の化現(けげん)した姿ともいわれます。

初めて知りましたが奈良・長谷寺にもお祀りされています

宝物殿の下には「三十三所奉安所」

三十三ヶ所の観音様が安置され全て巡拝出来てしまいます

ここを下って行き神社に行きますが、先ほどお参りした観音堂に出てその先に神社はあります。船着場も目の前に見えています

途中にある子安観音様です

都久夫須麻神社へは観音堂を通ってゆくことになるのですが、観音堂を出た所に神輿が1基置かれていました。この神輿もおそらく桃山時代のもので伏見から持ってこられたものではないでしょうか。豪華な極彩色が今でも残っております

その右手からが「舟廊下」と呼ばれる神社への渡り廊下になっております

朝鮮出兵のおりに秀吉公のご座船として作られた日本丸の船櫓(ふなやぐら)を利用して作られたところから、その名がついています。宝厳寺HPより

これも唐門、お御堂と同時期に桃山様式で作られたものです。

渡り切った所より振り返って見ています

そこを渡りきると「都久夫須麻神社本殿」にでます

先に書いたように、延喜式神名帳に載る古社「都久夫須麻神社」があり、浅井の祖神神を祀る小祠が建てられたのが創建と伝えられます。

本殿はもと「伏見城日暮御殿」と伝えられ舟廊下を含め秀頼が移築したものだそうです。こちらにも精緻な欄間彫刻や華麗な天井板画など桃山文化の特徴が見事に残されています

『「近江国風土記」には、夷服岳(伊吹山)の多多美比古命が姪にあたる浅井岳(金糞岳)の浅井姫命と高さ比べをし、負けた多多美比古命が怒って浅井姫命の首を斬ったところ、湖に落ちた首が竹生島になったという記述がある。一説には首が沈む時に「都布都布(つふつふ)」という音がしたので「都布失島」という名前になったとも、最初に生えたのが竹であったことから「竹生島」という名前になったともいう』ウキペディアより

神社本殿の全景です。舟廊下の修理中のため一部画像を加工しています

本殿前の、右より「江島大神」「厳島大神」「天人忍穂耳神社」「大己貴神社」

天平三年(731)、聖武天皇の参拝の折、社前に天忍穂耳命(あめのおしほのみみのみこと・稲穂の神、農業神)・大己貴命(おおなむちのみこと・大国主命のことで古代日本の国づくりをされた神)神殿を、新築し祀ったといわれます。

本殿は永禄元年(1558)の大火により焼失しましたが、戦国大名浅井氏の助力によって再建され、更に慶長八年秀頼によって改築され、現在の姿になりました。

秀吉ゆかりの遺構にふさわしく狩野永徳・光信筆の襖絵や絵天井があり、特に60枚の格天井は金箔の濃淡に四季の花弁を繊細なタッチで画いた秀作となっています。高台寺蒔絵で花鳥模様が施され、絢爛豪華な桃山文化が残されております

右手には「白巳大神」がお祀りされておりました

平経正が木曾義仲を打つため社前で読経を行い、夜間、琵琶を奏でると、明神が経正の袖の上に白龍となって現れたと言い戦勝祈願が叶うしるしと喜び歌(千はやふる神にいのりのかなへばやしるくも色のあらはれにける)を詠んだと云われます。

「弁財天堂」

三大弁財天は厳島・江ノ島・竹生島と云われます

湖に向かって龍神拝所が設けられ、その下にはの鳥居が立っておりました

今は「カワラケ投げ」の鳥居となっていました

上の拝所より投げたカワラケが鳥居の間を通ると願いが叶うとされていました

湖から見た風景です

訪れたときは、左の屋根で覆われた舟廊下が修理中でしたので、下の舞台の木組みは残念ながら拝見できませんでした

弁天堂横より舞台の下に抜ける参道左にある「黒龍堂」です

黒龍大神と黒龍姫大神がお祀りされているようです。黒龍は八大龍王の一尊で、龍王は大海に住み雨を降らせる神で、また釈尊の誕生時には歓喜の清浄水を降らせたと伝えられ、修行者の修行無事、道念増進の守護神でもあります。隣に立つ大木はここより黒龍が湖より登ってくる木と伝えらる神木です

ぐるりと観音堂、宝厳寺本堂、舟廊下、都久夫須麻神社と巡って、港に戻ってきました

港の岸壁に川鵜の生態が説明されており、竹生島の自然が危惧されていると書かれていました。折角の札所の景観が何時までも保たれるように願いたいですね

さてそれでは島を離れ次の札所に向かいましょう

と云うところで、この後は後半に譲りましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます