大正12年(1923)9月1日(土)、午前11時58分、相模トラフを震源とするマグニチュード7.9(推定)の大地震が関東地方を襲いました。これにより、死者約105,000人、全壊約29万棟等、国家予算の4倍にもなる経済的損害がでました。

発生時刻がお昼時ということと折からの強風で、各所から火災が発生し、膨大な焼失面積を記録しました。そして、死者の約9割が焼死者でした。

私は学校などでこの地震を知り、その恐ろしさに震える思いがしました。また、テレビで流された当時の映像はさらにその恐怖を増幅しました。それらは、地震発生後のものなので、火災や避難する人々が映り、発災よりもその後の辛苦の方が大変なものであると感じました。そして、忘れてならないのはデマによる朝鮮人虐殺という事実です。地震という災害には物理的は破壊力とともに社会的混乱が伴うものであるということを教えられました。また、流言飛語という言葉も。

思えば、このようなことを知ったことで、その後の防災に対する意識が変わったように思います。

ところが、最近、関東大震災を知らない若い人が増えているというニュースに接し、あれから1世紀が過ぎたということを思い知らされました。

*

いくつかの絵葉書に描かれた関東大震災をご紹介します。

当時は、メディアとしては新聞しかなく、ビジュアルな絵葉書が情報伝達や記録の役割を果たした面がありました。震災に関しても画像の迫真性がもてはやされたようです。そのために、発行側も、手を変え品を変えて工夫をしています。多くが「実況」という文言でリアルらしさを売りにしました。中には今で言うフェイクも多かったようです。(説明文中、旧漢字は新漢字に直しました。)

【1】

「六階より折れて附近は火の海となる。別図は帝都の高洛と誇りし十二階の雄姿」と説明があります。いかにも震災らしい状況で、ご丁寧にかつての写真も添えられています。

上層階を失った浅草十二階(凌雲閣)からは炎が吹き出し、今しも破片が地上に降り注いでいます。しかし、これは写真に後で手を入れ炎や煙を描き込んだものです。全体的に「未曽有の大災害」を誇張しているようです。それによって、臨場感と恐怖を高め、売り上げを増やそうという商魂だったのでしょうか。よく見ると、人々も、この炎熱地獄の中にいるのは嘘っぽいし、煙の方向が怪しかったりします。

【2】

「東京市大震災惨状実況」とタイトルがあり、写真右下に「浅草六区の焦土 十二階遠望」と書き入れがあります。上の写真と同じ方角かその近くと思われます。華やかな興行街であった浅草六区も見る影がありません。

【3】

「大正12.9.1 東京大震災実況 神田駿河台附近の惨害」と左上に手書きらしい文字の書き入れのあるモノクロ絵葉書です。

左奥に見える大きな建物はドームが崩落したニコライ堂と思われます。坂道の状況から、現在の御茶ノ水駅へ至る途中の光景と思われますが、凄まじい破壊の跡です。

【4a】

「(東京□□)(2字不明) 浅草六区観音劇場附近ノ情況」と写真下部に白文字で入っていますが、たくさん刷ったためか文字がかすれてはっきりしません。

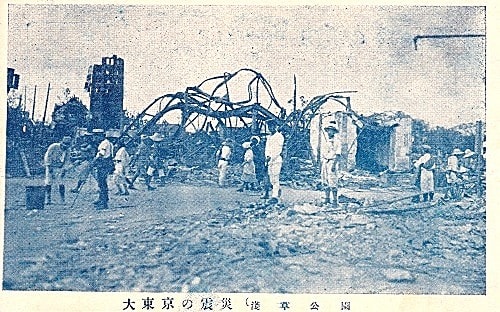

ぐにゃぐにゃになった鉄骨が生々しい情景です。夏の服装の人々や警官か軍人らしい男性も見えます。遠景の凌雲閣(十二階)は上階が崩落し、壁面に看板の一部が垂れ下がったままの姿で映っています。危険なため軍隊が出動し、9月21~23日に爆破、解体されたので、それ以前の撮影です。

【4b】

「大東京の震災(浅草公園 」と題する絵葉書です。相当慌てていたようで、浅草公園の括弧が閉じられていません。また、写真4aと同じ光景なのですが左右が逆になっています。4aとは別の会社から発行されているので版権を譲り受け発行した際のミスと思われますが、事情はよく分かりません。あるいは、4aが裏焼きと分かり、4bで修正したのかも知れません。タイトルをあっさりと変更している辺りも一考の余地がありそうです。いずれにせよ確認の術なく不明です。

【5】

「(東京名所) 浅草公園 The Asakusa Park Tokyo」と題するモノクロ絵葉書です。震災前の明治末~大正中頃の発行で、在りし日の浅草公園の平和な風景が精彩に写し出されています。この数年後に大地震が街を襲うとは誰が想像できたでしょうか。

*

ひと頃騒がれた「南関東大地震69年周説」も否定されましたが、地震が来ることは間違いないことです。何枚ものプレートが押し合う地震の巣の上にある日本列島ですし、台風や大雨の災害も必ずと言ってよいほど襲ってくる災害列島でもあります。これからも、災害に対し学習し、常に備えたいと思っています。

しかし、個人で出来ることと個人では及ばないものがありますし、災害列島ということで諦めているところもあるような気がしてなりません。

科学技術や気象予報が発達した現在においても、あらゆる災害は免れない状況ですが、発災、犠牲、損害、慰霊祭というサイクルの繰り返しでは何の進歩もないように思います。超長期的なスパンで災害を抑え込むことを期待する所以です。∎

(ご参考)

(1) 関東大震災100年(内閣府特設ページ)

(2) [資料]沼田 清:関東最新斎写真の改ざんや捏造の事例(『歴史地震』〔歴史地震研究会]第34号(2019)p.103-113)[PDFファイル]

(3) ギャラリー/(2)震災絵はがき(消防防災博物館)

(4) 南関東地震活動期説(ウィキペディア)

(5) 浅草凌雲閣(十二階)の爆破瞬間の光景(関東大震災映像デジタルアーカイブ/国立映画アーカイブ)