2月21日(金)公開のインド映画『プレーム兄貴、王になる』のチラシ等をいただきました。宣伝を担当するシネブリッジの方が送って下さったものです。公開情報は前々から知っていたのですが、詳細情報やチラシ等をどちらにお願いしていいのかわからず、このブログでのご紹介が遅くなってすみません。シネブリッジさん、そして間をつないで下さったAさん、ありがとうございました!

まずは、チラシの両面からご紹介しましょう。

予告編もアップされています。

痛快アニキが歌って踊る!サルマン・カーン主演/インド映画『プレーム兄貴、王になる』予告編

公式サイトはこちらです。早くも、劇場がどんどん決まってきているようです。ご案内によると、1月に入って試写があるとのことで、詳しいストーリー等はまた試写を拝見してからご紹介しますが、この映画のポイントは、「伝統ある映画製作会社ラージャシュリーの作品である」ということ。ラージャシュリー(Rajshri/ラージシュリー、ラージュシュリーという表記でもOK)社は1947年にボンベイ(現ムンバイ)で設立された映画製作と配給を業務とする会社で、創設者はターラーチャンド・バルジャーツヤー(Tarachand Barjatya/バルジャートヤーという表記でもOK。今回の作品では「バルジャーティヤー」と表記されてしまいましたので、作品紹介時はこちらを使います)。下左の画像は、映画百年を記念して発行された6シート計50枚組のインド映画史著名人切手をスキャンしたもので、ターラーチャンド・バルジャーツヤーの晩年の写真が使われています。右はラジャシュリー社のトレードマークで、中の絵は学問や芸術の女神サラスワティーです。

ラージャシュリー社は1962年から映画を世に出し始め、第1作『Aarti(アールティー)』はミーナークマーリー、アショーク・クマール、プラディープ・クマールという当時のスターを使ってヒット作となったほか、フィルムフェア賞にノミネートされるなど、質的にも高く評価されました。続く『Dosti(友情)』(1964)はスターも出ていないのに主題歌の力もあって大ヒット、その後もいくつものヒット作を出して、「良心的な作品を作ってヒットさせる会社」として知られていきます。1970年代半ばには、『Geet Gata Chal(歌歌いつつ行け)』(1975)や『Chitchor(心盗人)』(1976)などが人気となり、大型娯楽映画に対抗する「スモーリーズ(小品佳作主義)」の作品としてもてはやされました。

ところが、1980年代に入ると、娯楽映画の主流がセックスやバイオレンスを含む(と言っても、厳しい検定制度のあるインド映画では全然たいしたことはなかったのですが)作品になってしまい、ラージャシュリー社は落ち目になってしまいます。それを救ったのが、サルマーン・カーン主演作の『Maine Pyar Kiya(私は愛を知った)』(1989)でした。当時、純愛映画なんか流行るものか、と言われていたのに、その前年のアーミル・カーン主演作『Qayamat Se Qayamat Tak(破滅から破滅へ)』(1988)のヒットからの流れもあって、『Maine Pyar Kiya』は超のつく大ヒット、数々の伝説を生みます。サルマーン・カーンの相手役バーギャシュリー(『燃えよスーリヤ!!』の主演アビマニュ・ダサーニーのママです)がこれ一作で引退してしまった(でも、のちに復帰)こともあって、映画史上に燦然と輝く作品となったのです。

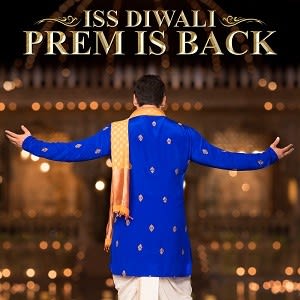

「この作品が当たらなかったら、わが社は映画製作をやめよう」とまで思っていたという当時のラージャシュリー社ですが、この頃経営を行っていたのはターラーチャンドの二人の息子ラージクマール・バルジャーツヤーとカマルクマール・バルジャーツヤーで、ラージクマールの息子スーラジを監督に起用したことも大冒険というか、大きな賭けだったのでした。その後、スーラジ・バルジャーツヤー監督&サルマーン・カーン主演作は、ラージャシュリー社の幸運のシンボルとなり、『Hum Aapke Hain Koun...!/私はあなたの何?』(1994)も「結婚式記録ビデオ」という悪口を言われながら、ロングランの大ヒットとなります。ですが、続く『Hum Saath Saath Hain/我々は一緒にいる』(1999)で、サルマーン・カーンやサイフ・アリー・カーンら主演俳優がロケ先で野生の希少動物を狩って食べるという事件を起こしてしまい、以後、しばらくの間サルマーン・カーンの起用は差し控えられます。そして16年経った2015年に、この『プレーム兄貴、王になる』で久しぶりにスーラジ・バルジャーツヤー監督とサルマーン・カーンのコンビが復活したのですから、観客も大喜び。公開時には歴代興行収入第6位となるヒットを記録したのでした(現在は、歴代興収第17位)。

というわけで、上の一番下のようなポスターも作られた本作ですが、原題の意味はインド人にもわかりにくいようで、質問がネットに上がったりしています。各単語の意味は、「Prem/プレーム(愛/主人公の名前)」「Ratan/ラタン=ラトナ(宝石)」「Dhan/ダヌ(財産)」「Paayo/パーヨー(得た、か、得なさい、か不明)」という感じなのですが、ディワーリー祭の時期に公開されていますので、おめでたい単語をゴロよく並べた、ということなのかも知れません。祝祭気分でぜひお楽しみ下さい。