片貝まつりの奉納煙火は観覧する桟敷席と打ち上げ場の距離が近いので迫力があります。

しかし、昔はもっと迫力がありました。

片貝まつりの奉納煙火は江戸時代後期から続いている伝統のある花火です。

江戸時代の片貝は幕府直轄の天領でした。

そのおかげで火薬に対する規制が緩く花火を上げることができたようです。

歴史のある花火大会で打ち上げ場は昔から決まっていました。

私が就職するころまでは毎年同じ場所で打ち上げていました。

その後、片貝祭りの奉納煙火は観光化され観光ツアーの団体バスを受け入れるようになり桟敷席が拡大されました。

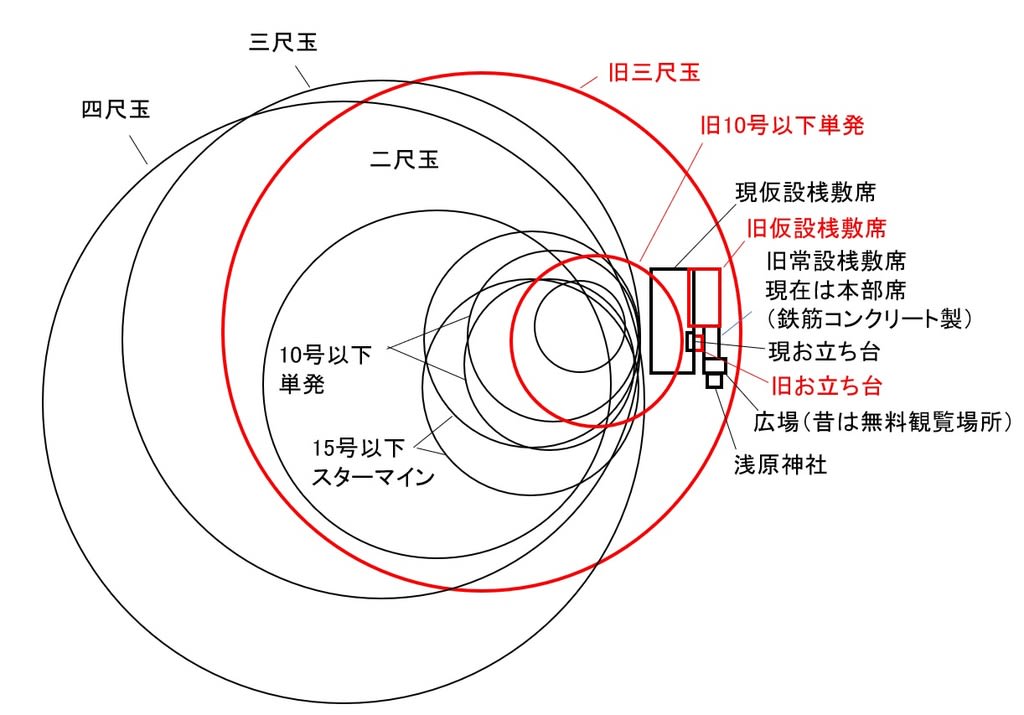

現在の桟敷席に拡張された時、本来は打ち上げた厄年などの同級生が見るための「お立ち台」の前に桟敷席が作られました。(後で紹介する危険区域図を参照してください)

「打ち揚げる人よりも前に観客がいるのはどういうことか」と否定的な意見が多かったのですが、桟敷席は畑を借りて設営しており、同級生が町内を練り歩いた屋台を桟敷席の前まで引いていくのは不可能という事で妥協することになったそうです。

(この時、私は町外に出ていたので詳しいいきさつは兄に聞きました。)

桟敷席が拡大された時も打ち上げ場所は変わらなかったので風向きが悪いと尺玉の火の粉が桟敷席に落ちてくることがありました。

伝統があり、昔から打ち上げているという事で本来なら打ち上げてはいけない距離で打ち上げていたのです。

町内の人たちだけなら問題なかったのですが、県外からも観光客が来るとなると話が変わります。

観光客の中に火傷をされた方がいたそうで問題になりました。

責任問題が出てくると、今まで目をつむって許可を出していた警察も規制せざるを得なくなります。

昔より打ち上げ場所が遠くなりました。

また、三尺玉は裏山のふたつ坂と呼ばれる斜面の中腹で上げていたのが山の頂上奥に移されました。

(信濃川の河岸段丘で頂上は広い平地になっていて越路原と呼ばれています)

打ち上げ場所だけでなく町内を練り歩くときに爆竹を鳴らすのですが、昔は所かまわず(危険に関しては配慮して)火をつけた爆竹を投げていたのですが、これも観光客から「危ない」とクレームが入り一斗缶や20Lのオイル缶の中でしか鳴らせなくなってしまいました。

昨日の記事で紹介した片貝まつりチラシに花火打揚危険区域図があります。

この花火打揚危険区域図を基に、昔の打ち上げ場所にするとどうなるか図を作ってみました。

記憶をたどって作ったので多少誤差があると思われます。

黒い円の現在の危険区域は桟敷席にはかかっていませんが、赤い円の昔の危険区域は現在の桟敷席にかかっています。

小学生の時、父、兄と無料観覧場所の広場で立って見ていた時、三尺玉が打ちあがっって少し後に2~3人後ろで倒れた人がいました。

直径50cmほどの三尺玉の破片が飛んできてぶつかって倒れたのでした。

幸いけがはありませんでした。

ぶつかった破片はさらに後ろにいた人が持ち去ったという事でした。

50年以上前の話なので時効ですね。

三尺玉の打ち上げ場所の移動は桟敷席の新設よりも前だったかもしれません。

今でも危険区域ぎりぎりで見られるので最も迫力のある花火が見られることに変わりはないのですが、昔はもっと迫力がありました。

音というよりも衝撃を肌で観じられる花火は少ないと思います。

派手なスターマイン(連続打ち上げの花火)は少ないですが尺玉を楽しめる風情のある花火です。

機会があったら見て頂きたいです。

田舎の昔自慢をしたくなってしまうのは年老いたせいなのでしょう。

今年の片貝まつりの話はこれで終わりにします。