2007年5月に、「東京大学の『消えることのない闘志』」という記事を書いてエントリーしている。

今回は、その「平成21年度版」の位置付けになろうかと思う。

既に、英さんが記事を書いてエントリーなさっているが、6月26日と、再放送として8月10日に放送された、東京大学運動会応援部にスポットを当てた内容のドキュメント番組について、内容紹介と、視聴しての私なりに感じた事を綴ってみたい。

【画像引用】

NHK総合 特報首都圏(2009年6月26日放送) 『俺たちの学び舎~東京大学応援部~』

「学ランを、こよなく愛する男達」のナレーターで、東大応援部が紹介される。

因みに前列の4人がリーダー部の幹部であり、左から副将の泉君,リーダー長の辻君,主将の小田君(山口県出身なので、彼への私の思い入れは、相当に強い),旗手長の相楽君である。

これが、タイトル画像。

「応援部に求められるのは、厳しい上下関係と強い精神力…。遊びたい盛りの学生生活の中で、何故彼らは応援部を選んだのか、そしてそこで何を見つけようとしているのか…」のナレーションが、この番組のテーマである。

昭和22年の創部以来引き継がれている伝統ではあるが、部室に幹部がいる時には、こうして外で立って幹部の指示を待つ。

私も高校3年間応援団に籍を置いたが、やはり幹部が部室内にいると、下級生達は、畳にして約1~2畳の中、あるいは、そこに入りきれない場合は、入口すぐの外で待っていたので、下級生の気持ちはよくわかる。

こうして、応援団の「礼儀作法」を学ぶのである。

因みに、大学における「応援団」は、3つのパートに分かれている。

チアリーディング部と、吹奏楽部と、彼らが属するリーダー部である。

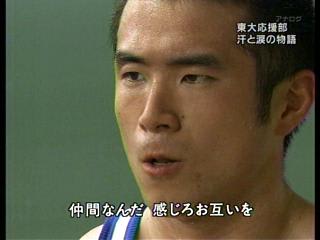

今回の「主役」である、リーダー長の辻 宋吉郎 君である。

リーダー部に関する全責任を負う立場なので、どうしても「鬼のリーダー長」と称される。

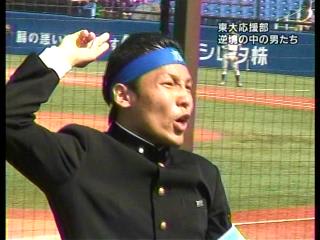

彼らの「檜舞台」の一つである、東京六大学野球の応援。

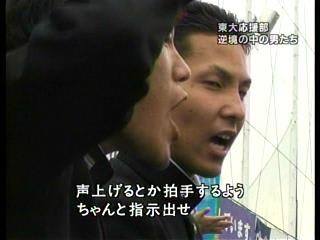

そこで、辻君は下級生に指示を出す。

「東大はよく、他の大学に比べて、違う競技をしているんじゃないか?…と言われる。確かに、アメフトみたいな得点差になることがある。しかし、こんなに1球1球に本気になれるのは、東大だけである。東大の野球は、面白い。そして今日勝って、もっと面白くしようぜ」と、「学生注目」を行う辻君…。

最後まで勝利をあきらめていない…。

しかし、辻君の執念は実らず、大敗を喫する。

こうして敗戦を喫すると、「罰練」と呼ばれる練習が待っている。

応援団の理屈は、野球が負けるのは、応援のせい…なのである。

私が現役当時もそういう理屈が確かにあって、応援が悪いと、OBからの指導で、学校に帰ってから、即練習…ということがあった。

東大ももちろんそうで、試合に負けたのは、自分達の応援の責任だから…という理屈で、こうして練習をするのである。

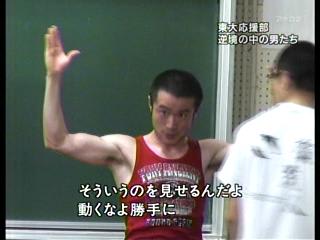

罰練が終わって整列集合した時の辻君の指導。

「最後まで本当に(勝利を)信じたのか?…。当たり前のように、客と同じことをしてても駄目なんだ。応援部で、リーダーなんだぞ。お前ら適当なことやっていたら、存在意義がないんだよ。」

…その通り。応援団の世界では、逆に観客を母校の応援に導くのが仕事である。それでこそ、存在意義を示すことができるのである。

更に、辻君は字幕の通りに続けて指導した。

…その通りである。普通のことをしていたのでは、応援団リーダー部の使命は果たせないし、単なる自己満足に過ぎない。

普段の辻君の様子。通学も学ランで通している。

辻君、「目立つことは確かだが、目立つことで逆に姿勢が正される」と、語っていた。

高校時代も応援団に属していた辻君は、更にこう続けている。

「実力も勝る強豪私立大学は、多少それてもゴールには辿り着けると言った意味では、応援の力を実感できないと思うんですよ。勝っても、あぁ勝ったなぁとか、負けても、あぁ負けちゃったなぁとか…。でも、僕達は負けても応援のせいだと思うんですよ。そこで、ちょっと倒れるものを何故防げなかったのか…という風に、一番応援の真価が問われる…というのが東大だと思うんですよ。」

東京六大学野球で、一番弱いからこそ、存在意義が求められている事を、辻君は自覚しているという事で…。凄い。

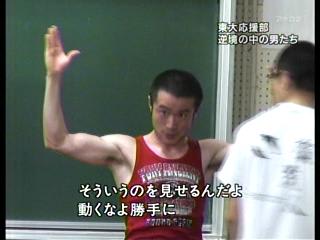

ある日の練習。辻君が期待を寄せている2年生部員の藤原君への厳しい指導。

…字幕の通り。動いていい時と、止めなきゃいけない時がテクにはある。

藤原君の拍手練習で痛めた手の平。本気で練習すれば、誰しもがこうなる。

私も現役当時はそうだった…。

藤原君は、高校時代に10歳から始めた柔道部に属していたが、練習の厳しさに耐えられなくなり、途中で退部した経験を持っている。

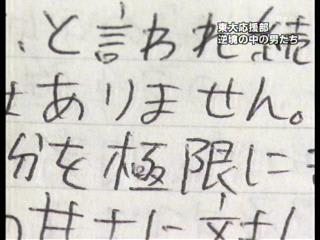

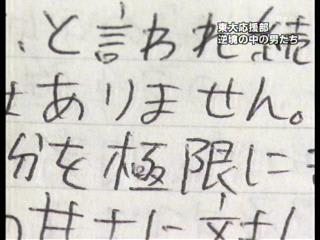

応援部に入部した時の気持ちを綴ったのが、この日誌。

「自分に自信が持てた事がなく、応援部の中で自分を極限まで追い込めて自信をつけたい」…というのが、応援部への入部の理由だそうだ。

私は、そこまで考えなかったが…。立派な志だと思う。

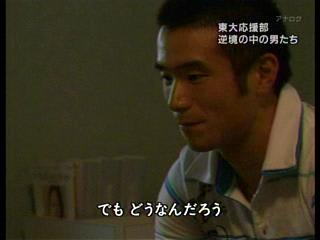

普段の藤原君。

友達と意見を交わして、字幕にあるように「楽しい事ない…と言っても過言でない」と、迷いがあることを吐露している。

しかし、「もう一人」の藤原君は、日誌にあるように、逃げられないと思っている様子が窺える。

確かに私も、何度となく辞めたいと思ったことがあるが、最後は「男の意地」みたいなものが勝って、高校3年間続けられたと感じている。

5月下旬の春の東京六大学野球の最終カード。

ここでも劣勢な東大は、リーダー長の辻君が、試合途中に「集合」をかける。

「なんとなくてれてれやって、いつもの練習、いつもの試合と一緒か。絶対に勝ちたいという闘志を出せよ」と、下級生部員に檄を飛ばす。

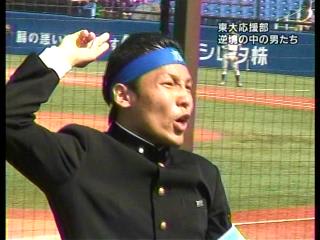

そして辻君の、渾身の「学生注目」が…。

「野球は難しい。そして、応援も難しい。これだけ声を出しているのに、なかなか勝てない。難しい…。どうすればいいか分からない。しかし、野球部はそれでも頑張っている。我々にできることは何だ?。難しいと分かっていて、それでも応援する事だ!。」

…しかし、辻君の闘志は報われず、残念ながら、この春は全敗で終わった。

春のリーグ戦を終えての全体集合で、全敗を喫した責任を痛感した辻君は、自らの決意を全員の前で述べる。

それが、字幕の通りで、最後に「これから、全部伝えるから覚悟しておけ。」と結んだ。

辻君の、燃え上がるような闘志を見た心地である。

春の六大学野球のリーグ戦を終えると、その2週間後に、東京六大学応援団連盟主催のステージ演技披露会「六旗の下に」が開催される。

「六旗の下に」に向けた練習中に、辻君は、突然2年生部員を呼び寄せた。

2年生部員が自分のことで精一杯で、「楽」をしようとした心を見透かしての事である。

…確かに、練習は辛い。

私も、あるテクの練習で先輩に同じように指導され、最後は倒れるまで練習した記憶がある。

2年生の心を見透かした辻君は、「最低だ」と一喝する。

辻君の一喝がよほど堪えたのか、藤原君も神妙な顔つきに…。

確かに2年生にとっては、1年生リーダー志望部員がいて、1年生はがむしゃらに上級生の「背中」を見ているのだ。

そういうことも含めて、辻君は2年生を一喝したのだ。

2年生は2年生なりの「自覚」が練習中に求められるのが、応援団の世界である。

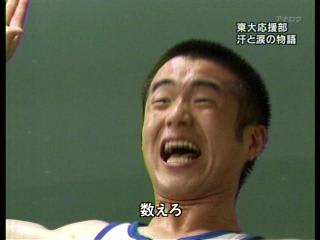

心を入れ替えた2年生部員・藤原君は、自分だけでなく1年生を「引っ張っていく」覚悟で、練習に臨む。

この字幕の「数えろ」は、藤原君が1年生に向けた叫びである。

辻君は、リーダー長である。

リーダー長とは、リーダーの練習からその運営までを一手に引き受ける大事な役職だ。

下級生を怒鳴りつけながら指導しているが、実は、一番自らが練習が必要なのが、リーダー長なのである。

辻君が、深夜に一人で「伝統の勝利の拍手」の自主練習を、黙々とこなしてる様子が、この画像である。

「僕のせいでぽしゃる訳にはいかないから…」と、「六旗の下に」に臨む決意を語っていた。

…まさに、その通りである。

そして、6月13日…「六旗の下に」の当日を迎える。

東京大学の出演順は、4番目。

当日も出演直前まで、練習をしていた。

下級生達が辻君に、「六旗」に臨む気合いを見せている。

…私が現役当時は、各大学の本番直前の練習風景を見ることができたが、現在は、観客の「見えないところ」で、こうして練習しているのか…と思うと、「相変わらずなんだな…」と感じる。

そして、東京大学の出演の順番に…。

辻君の「伝統の勝利の拍手」には、この画像の時に大きな拍手が鳴りやまなかった。

私も記事を書いてエントリーしているし、後ほど詳細に紹介したいと思っているが、今回の「六旗の下に」では、東大が一番良く見えた。

「六旗の下に」での演技終了後、集合で下級生達は、「悔いがない。」「全てを出し切った。」と感想を述べ、それに対し、辻君は優しく語りかけ、そして諭すように、「俺はこれで満足したわけではない…これを糧にして成長してば良いと思う。今の気持ちを絶対に忘れるな。」と下級生達に指導した。

そして、全員で肩を組み合って「応援部小唄」を合唱する。

…彼らの「応援に捧げた青春」を見た思いがする。

【編集後記(感想)】

全体的な番組構成としては、幹部の辻君と、2年生部員の藤原君にスポットが当たりすぎており、「東京大学応援部」全体の「青春像」が薄れている様に感じた。

だが、辻君や藤原君の言動を通じて感じた事は、東京大学応援部の「根っこ」の部分は、何年経っても変わっていないし、これからも変わることなく、良い意味での「伝統」として後輩に受け継がれていくのだろう…とは感じた。

彼らは、東京六大学野球で「勝てない」からこそ、他の五大学以上に、「応援」というテーマに対し、真正面からぶつかって「闘志」を燃やしていることが垣間見えた事は、応援団を「応援する」視聴者を、感動させたに違いない。

残念ながら、現在の応援団を取り巻く環境は、明治大学や立命館大学の事件の様に、逆風が吹いていることは確かである。しかし、その環境にあって、健全な伝統ある応援団も、東京大学をはじめとして多くあることも事実で、多くの人の「理解」を得る様な活動を、現役応援団員の皆様には続けて欲しいと願うばかりである。

東京大学応援部に関しては、以下の様な、ノンフィクションの著書がある。

こちらを読むと、より一層このドキュメント番組の「感動」が増すかもしれない。

東京大学の「『今でも』消えることのない闘志」を見ることができ、『応援団バカ』として、喜びを隠せない。

これからの、東京大学運動会応援部の、益々の発展を願って止まない。

今回は、その「平成21年度版」の位置付けになろうかと思う。

既に、英さんが記事を書いてエントリーなさっているが、6月26日と、再放送として8月10日に放送された、東京大学運動会応援部にスポットを当てた内容のドキュメント番組について、内容紹介と、視聴しての私なりに感じた事を綴ってみたい。

【画像引用】

NHK総合 特報首都圏(2009年6月26日放送) 『俺たちの学び舎~東京大学応援部~』

「学ランを、こよなく愛する男達」のナレーターで、東大応援部が紹介される。

因みに前列の4人がリーダー部の幹部であり、左から副将の泉君,リーダー長の辻君,主将の小田君(山口県出身なので、彼への私の思い入れは、相当に強い),旗手長の相楽君である。

これが、タイトル画像。

「応援部に求められるのは、厳しい上下関係と強い精神力…。遊びたい盛りの学生生活の中で、何故彼らは応援部を選んだのか、そしてそこで何を見つけようとしているのか…」のナレーションが、この番組のテーマである。

昭和22年の創部以来引き継がれている伝統ではあるが、部室に幹部がいる時には、こうして外で立って幹部の指示を待つ。

私も高校3年間応援団に籍を置いたが、やはり幹部が部室内にいると、下級生達は、畳にして約1~2畳の中、あるいは、そこに入りきれない場合は、入口すぐの外で待っていたので、下級生の気持ちはよくわかる。

こうして、応援団の「礼儀作法」を学ぶのである。

因みに、大学における「応援団」は、3つのパートに分かれている。

チアリーディング部と、吹奏楽部と、彼らが属するリーダー部である。

今回の「主役」である、リーダー長の辻 宋吉郎 君である。

リーダー部に関する全責任を負う立場なので、どうしても「鬼のリーダー長」と称される。

彼らの「檜舞台」の一つである、東京六大学野球の応援。

そこで、辻君は下級生に指示を出す。

「東大はよく、他の大学に比べて、違う競技をしているんじゃないか?…と言われる。確かに、アメフトみたいな得点差になることがある。しかし、こんなに1球1球に本気になれるのは、東大だけである。東大の野球は、面白い。そして今日勝って、もっと面白くしようぜ」と、「学生注目」を行う辻君…。

最後まで勝利をあきらめていない…。

しかし、辻君の執念は実らず、大敗を喫する。

こうして敗戦を喫すると、「罰練」と呼ばれる練習が待っている。

応援団の理屈は、野球が負けるのは、応援のせい…なのである。

私が現役当時もそういう理屈が確かにあって、応援が悪いと、OBからの指導で、学校に帰ってから、即練習…ということがあった。

東大ももちろんそうで、試合に負けたのは、自分達の応援の責任だから…という理屈で、こうして練習をするのである。

罰練が終わって整列集合した時の辻君の指導。

「最後まで本当に(勝利を)信じたのか?…。当たり前のように、客と同じことをしてても駄目なんだ。応援部で、リーダーなんだぞ。お前ら適当なことやっていたら、存在意義がないんだよ。」

…その通り。応援団の世界では、逆に観客を母校の応援に導くのが仕事である。それでこそ、存在意義を示すことができるのである。

更に、辻君は字幕の通りに続けて指導した。

…その通りである。普通のことをしていたのでは、応援団リーダー部の使命は果たせないし、単なる自己満足に過ぎない。

普段の辻君の様子。通学も学ランで通している。

辻君、「目立つことは確かだが、目立つことで逆に姿勢が正される」と、語っていた。

高校時代も応援団に属していた辻君は、更にこう続けている。

「実力も勝る強豪私立大学は、多少それてもゴールには辿り着けると言った意味では、応援の力を実感できないと思うんですよ。勝っても、あぁ勝ったなぁとか、負けても、あぁ負けちゃったなぁとか…。でも、僕達は負けても応援のせいだと思うんですよ。そこで、ちょっと倒れるものを何故防げなかったのか…という風に、一番応援の真価が問われる…というのが東大だと思うんですよ。」

東京六大学野球で、一番弱いからこそ、存在意義が求められている事を、辻君は自覚しているという事で…。凄い。

ある日の練習。辻君が期待を寄せている2年生部員の藤原君への厳しい指導。

…字幕の通り。動いていい時と、止めなきゃいけない時がテクにはある。

藤原君の拍手練習で痛めた手の平。本気で練習すれば、誰しもがこうなる。

私も現役当時はそうだった…。

藤原君は、高校時代に10歳から始めた柔道部に属していたが、練習の厳しさに耐えられなくなり、途中で退部した経験を持っている。

応援部に入部した時の気持ちを綴ったのが、この日誌。

「自分に自信が持てた事がなく、応援部の中で自分を極限まで追い込めて自信をつけたい」…というのが、応援部への入部の理由だそうだ。

私は、そこまで考えなかったが…。立派な志だと思う。

普段の藤原君。

友達と意見を交わして、字幕にあるように「楽しい事ない…と言っても過言でない」と、迷いがあることを吐露している。

しかし、「もう一人」の藤原君は、日誌にあるように、逃げられないと思っている様子が窺える。

確かに私も、何度となく辞めたいと思ったことがあるが、最後は「男の意地」みたいなものが勝って、高校3年間続けられたと感じている。

5月下旬の春の東京六大学野球の最終カード。

ここでも劣勢な東大は、リーダー長の辻君が、試合途中に「集合」をかける。

「なんとなくてれてれやって、いつもの練習、いつもの試合と一緒か。絶対に勝ちたいという闘志を出せよ」と、下級生部員に檄を飛ばす。

そして辻君の、渾身の「学生注目」が…。

「野球は難しい。そして、応援も難しい。これだけ声を出しているのに、なかなか勝てない。難しい…。どうすればいいか分からない。しかし、野球部はそれでも頑張っている。我々にできることは何だ?。難しいと分かっていて、それでも応援する事だ!。」

…しかし、辻君の闘志は報われず、残念ながら、この春は全敗で終わった。

春のリーグ戦を終えての全体集合で、全敗を喫した責任を痛感した辻君は、自らの決意を全員の前で述べる。

それが、字幕の通りで、最後に「これから、全部伝えるから覚悟しておけ。」と結んだ。

辻君の、燃え上がるような闘志を見た心地である。

春の六大学野球のリーグ戦を終えると、その2週間後に、東京六大学応援団連盟主催のステージ演技披露会「六旗の下に」が開催される。

「六旗の下に」に向けた練習中に、辻君は、突然2年生部員を呼び寄せた。

2年生部員が自分のことで精一杯で、「楽」をしようとした心を見透かしての事である。

…確かに、練習は辛い。

私も、あるテクの練習で先輩に同じように指導され、最後は倒れるまで練習した記憶がある。

2年生の心を見透かした辻君は、「最低だ」と一喝する。

辻君の一喝がよほど堪えたのか、藤原君も神妙な顔つきに…。

確かに2年生にとっては、1年生リーダー志望部員がいて、1年生はがむしゃらに上級生の「背中」を見ているのだ。

そういうことも含めて、辻君は2年生を一喝したのだ。

2年生は2年生なりの「自覚」が練習中に求められるのが、応援団の世界である。

心を入れ替えた2年生部員・藤原君は、自分だけでなく1年生を「引っ張っていく」覚悟で、練習に臨む。

この字幕の「数えろ」は、藤原君が1年生に向けた叫びである。

辻君は、リーダー長である。

リーダー長とは、リーダーの練習からその運営までを一手に引き受ける大事な役職だ。

下級生を怒鳴りつけながら指導しているが、実は、一番自らが練習が必要なのが、リーダー長なのである。

辻君が、深夜に一人で「伝統の勝利の拍手」の自主練習を、黙々とこなしてる様子が、この画像である。

「僕のせいでぽしゃる訳にはいかないから…」と、「六旗の下に」に臨む決意を語っていた。

…まさに、その通りである。

そして、6月13日…「六旗の下に」の当日を迎える。

東京大学の出演順は、4番目。

当日も出演直前まで、練習をしていた。

下級生達が辻君に、「六旗」に臨む気合いを見せている。

…私が現役当時は、各大学の本番直前の練習風景を見ることができたが、現在は、観客の「見えないところ」で、こうして練習しているのか…と思うと、「相変わらずなんだな…」と感じる。

そして、東京大学の出演の順番に…。

辻君の「伝統の勝利の拍手」には、この画像の時に大きな拍手が鳴りやまなかった。

私も記事を書いてエントリーしているし、後ほど詳細に紹介したいと思っているが、今回の「六旗の下に」では、東大が一番良く見えた。

「六旗の下に」での演技終了後、集合で下級生達は、「悔いがない。」「全てを出し切った。」と感想を述べ、それに対し、辻君は優しく語りかけ、そして諭すように、「俺はこれで満足したわけではない…これを糧にして成長してば良いと思う。今の気持ちを絶対に忘れるな。」と下級生達に指導した。

そして、全員で肩を組み合って「応援部小唄」を合唱する。

…彼らの「応援に捧げた青春」を見た思いがする。

【編集後記(感想)】

全体的な番組構成としては、幹部の辻君と、2年生部員の藤原君にスポットが当たりすぎており、「東京大学応援部」全体の「青春像」が薄れている様に感じた。

だが、辻君や藤原君の言動を通じて感じた事は、東京大学応援部の「根っこ」の部分は、何年経っても変わっていないし、これからも変わることなく、良い意味での「伝統」として後輩に受け継がれていくのだろう…とは感じた。

彼らは、東京六大学野球で「勝てない」からこそ、他の五大学以上に、「応援」というテーマに対し、真正面からぶつかって「闘志」を燃やしていることが垣間見えた事は、応援団を「応援する」視聴者を、感動させたに違いない。

残念ながら、現在の応援団を取り巻く環境は、明治大学や立命館大学の事件の様に、逆風が吹いていることは確かである。しかし、その環境にあって、健全な伝統ある応援団も、東京大学をはじめとして多くあることも事実で、多くの人の「理解」を得る様な活動を、現役応援団員の皆様には続けて欲しいと願うばかりである。

東京大学応援部に関しては、以下の様な、ノンフィクションの著書がある。

| 東京大学応援部物語最相 葉月集英社このアイテムの詳細を見る |

こちらを読むと、より一層このドキュメント番組の「感動」が増すかもしれない。

東京大学の「『今でも』消えることのない闘志」を見ることができ、『応援団バカ』として、喜びを隠せない。

これからの、東京大学運動会応援部の、益々の発展を願って止まない。